Niente, un articolo sul vuoto

Che cos’è il nulla e perché è molto difficile definire qualcosa che non esiste, e ancora di più provare a crearlo

di Emanuele Menietti

Siete in un locale con un paio di amici che ordinano due birre, ma non avete molta voglia di bere e dite al cameriere che non prenderete niente. Ora dovete sapere che Werner H., il cameriere, lavora in quel bar da molto tempo ed è un tipo piuttosto zelante. Ne avete la conferma quando torna al tavolo e serve due boccali di birra ai vostri amici e lascia un bicchiere vuoto per voi. «Mi spiace, signore, ma non abbiamo esattamente niente, ho fatto comunque del mio meglio», vi dice con un lieve accento tedesco. Scrutate Werner H. e il vostro bicchiere che sembra effettivamente pieno di niente, ma è veramente vuoto?

Non è un test per verificare quanto siate ottimisti o pessimisti, non è del resto una questione di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, ma di fare i conti con un concetto spesso sfuggente e al tempo stesso dalle grandi implicazioni fisiche e filosofiche: il niente. Si può togliere qualcosa da una parte per ottenere l’assenza di tutto? E se lo facciamo, rimaniamo davvero con niente?

Prendiamo il bicchiere che vi ha portato lo zelante cameriere, che come ormai avrete intuito non è tecnicamente vuoto. Certo, non c’è della birra al suo interno, ma è comunque ricolmo di aria, senza contare le minuscole particelle di polvere che contiene, insieme a qualche acaro che è certamente scivolato dalla manica di chi ve lo ha servito.

Se consideriamo solo l’aria nella sua definizione più vaga e approssimativa – cioè una miscela in cui sono presenti soprattutto molecole di ossigeno e azoto – possiamo dire che in un bicchiere da 200 ml sono presenti circa 5 • 1021 molecole, o detto in altri termini 5mila miliardi di miliardi di molecole. Il calcolo è approssimativo, molto dipende dalla temperatura del locale e soprattutto dall’altitudine a cui si trova, ma l’ordine di grandezza rende l’idea di quante cose ci siano in un bicchiere che di solito definiamo vuoto.

Per rimuovere le molecole di aria dal bicchiere e avere niente come avevate chiesto al cameriere occorre che nel contenitore la pressione sia molto inferiore rispetto a quella atmosferica. Quest’ultima non è altro che la pressione che esercita l’enorme quantità di aria che abbiamo sopra le nostre teste, pari in condizioni normali a circa 10 tonnellate per metro quadrato. In sostanza viviamo sul fondale di un gigantesco oceano di aria, ma non ce ne accorgiamo più di tanto perché la pressione all’interno del nostro organismo è pressoché identica a quella dell’ambiente esterno (che varia comunque a seconda della temperatura e soprattutto dell’altitudine).

Quando facciamo le pulizie in casa, l’aspirapolvere usa una ventola per creare una depressione al proprio interno ed è la differenza di pressione tra l’interno e l’esterno che fa sì che la polvere venga risucchiata nel contenitore. L’aspirapolvere ha quindi creato un vuoto parziale, che si riempie però di materia perché c’è un’estremità che consente all’aria e alla polvere di fluire nel contenitore. In laboratorio, si utilizzano sistemi molto più raffinati e potenti per estrarre quanta più materia possibile da un contenitore.

Il vuoto che si ottiene è comunque parziale. I sistemi più affidabili consentono di rimanere con appena 10 miliardi di molecole per centimetro cubo (ovvero 2mila miliardi nel bicchiere che vi ha portato il cameriere). È ancora un sacco di materia, ma in termini relativi è comunque un bel passo avanti rispetto a una condizione standard in cui ci sono milioni di miliardi di miliardi di molecole.

Sulla Terra i veri specialisti nel creare il vuoto parziale sono i gruppi di ricerca del CERN, vicino a Ginevra in Svizzera. Nel Large Hadron Collider (LHC), il gigantesco anello sotterraneo lungo 27 chilometri in cui fanno accelerare e scontrare le particelle, è fondamentale che ci sia il minor numero possibile di atomi per evitare collisioni incontrollate. L’acceleratore, in sostanza un lunghissimo tubo, è fatto di materiali particolari per ridurre il rischio che questi perdano alcune delle proprie molecole ed è rivestito con speciali sostanze per l’assorbimento di gas che non dovrebbero trovarsi nell’acceleratore. Ci sono poi sistemi per rimuovere l’umidità e una lunga serie di potenti estrattori che impiegano circa due settimane per produrre il vuoto parziale.

Rappresentazione schematica del funzionamento degli acceleratori di particelle al CERN

Il risultato finale è un vuoto migliore di quello che possiamo trovare nello Spazio interplanetario, cioè ciò che si trova tra un pianeta e un altro del nostro sistema solare. Come ricordano al CERN, il risultato è inoltre comparabile, se non migliore, rispetto al vuoto parziale che troviamo nello spazio tra una stella e l’altra: lo Spazio interstellare. Qui la densità è molto variabile, e un centimetro cubo può contenere fino a un milione di molecole: poco, ma siamo ancora distanti dal vuoto ideale dove non c’è niente di niente. La scarsa densità ci ricorda comunque che dove la materia è più densa ci sono stelle, pianeti e in ultima istanza noi stessi con i nostri bicchieri al bar, e ci ricorda anche che dove non si è raccolta è molto più sparpagliata.

Se lasciamo le singole stelle e ci spingiamo ancora oltre, raggiungiamo lo Spazio intergalattico, cioè lo spazio tra una galassia e l’altra. Non sappiamo moltissime cose sulle sue caratteristiche, ma calcoli e simulazioni al computer effettuate negli anni offrono comunque qualche spunto. In un solo centimetro cubo preso a caso difficilmente osserveremmo qualcosa, ma si stima che tra una galassia e un’altra ci siano fino a dieci particelle per metro cubo. È un ambiente in cui la densità della materia è bassissima per i nostri standard qui sulla Terra, ma se ne prendessimo un bicchiere potremmo trovarci dentro comunque qualcosa. Anche in un luogo così inaccessibile e remoto, non avremmo il vuoto propriamente detto.

Ripercorriamo a ritroso le migliaia di anni luce che abbiamo percorso e torniamo sulla Terra. Immaginiamo che mentre eravamo via qualcuno abbia inventato il sistema per sbarazzarci anche degli ultimi rimasugli di materia ordinaria che troviamo nello Spazio intergalattico. Avremmo finalmente il bicchiere vuoto? Non proprio.

Nel contenitore avverrebbero comunque fenomeni fisici dovuti all’affollarsi di particelle virtuali, che hanno origine e si annullano di continuo così velocemente da non darci il tempo di misurarle. È un effetto della teoria quantistica dei campi, ambito che mette insieme la meccanica quantistica, la relatività e la teoria dei campi classica. Semplificando enormemente, possiamo dire che i campi sono gli oggetti fondamentali dell’Universo: entità fisiche che assumono un valore in ogni punto nello spaziotempo. Questa teoria ci dice inoltre che le particelle sono il frutto di un passaggio a maggiore energia di un punto del campo.

Werner Heisenberg nel 1947 (AP Photo/Gerhard Baatz)

Il fisico tedesco Werner Heisenberg, considerato uno dei padri della teoria quantistica, espose quasi un secolo fa il proprio “principio di indeterminazione” che offrì importanti elementi per teorizzare che il vuoto non sia mai veramente vuoto. Heisenberg disse che i valori di alcune coppie di grandezze riferite a una particella, come la posizione e la velocità, non possono essere misurati contemporaneamente con un’infinita precisione. Se nel vuoto non ci fosse alcuna forma di energia, un’ipotetica particella avrebbe energia nulla per un tempo preciso: entrambe le grandezze sarebbero quindi misurabili con accuratezza infinita e in violazione del principio di indeterminazione. Nel vuoto devono quindi esserci fluttuazioni quantistiche, con particelle che si creano e si distruggono a vicenda (annichilazione) mantenendo una quantità minima di indeterminazione.

In sostanza, e tagliando con l’accetta decenni di studi e teorie fisiche per spiegare come funziona praticamente tutto, possiamo dire che potremmo eliminare dal bicchiere la massa ordinaria, ma rimarremmo comunque con un brulicare di particelle virtuali. Sarebbe comunque il miglior vuoto ottenibile, almeno in questo universo.

Simulazione al computer dell’attività delle particelle virtuali nel vuoto

Ipotizziamo che ci sia un universo in cui possiamo prenderci la libertà di escludere tutte le particelle e di rimuovere le leggi della fisica, quelle che governano il modo in cui le cose funzionano e la loro stessa esistenza. Rimarremmo con qualcosa che non possiamo nemmeno definire uno “spazio vuoto”, perché non esisterebbe nemmeno il concetto di spazio che a sua volta è strettamente legato al concetto di tempo (lo spaziotempo della relatività). Non ci sarebbe nemmeno l’energia, non ci sarebbe davvero nulla. Se potessimo applicare questa cosa al bicchiere, infine non avremmo davvero nulla al suo interno, ma avendo rinunciato a tutto non esisterebbe nemmeno il bicchiere.

E qui la faccenda da fisica si farebbe alquanto filosofica. Del resto già i primi filosofi, come Leucippo e Democrito, vissuti verso la metà del V secolo a.C., si chiedevano se potesse esistere uno spazio completamente vuoto contrapposto a quello in cui si trovano gli atomi dell’Universo. Aristotele introdusse poi il concetto di horror vacui, concludendo che «la natura rifugge il vuoto» e che di conseguenza tende a riempirlo costantemente.

Aristotele respingeva l’idea del vuoto assoluto e la sua teoria divenne dominante, al punto da essere mantenuta per i circa due millenni successivi da molti altri che affrontarono il problema, diventando anche uno degli assunti della Chiesa. Le cose cambiarono nel diciassettesimo secolo, grazie allo sviluppo di nuove tecnologie che consentirono di analizzare e comprendere i fenomeni legati alla pressione.

L’italiano Galileo Galilei fu tra i primi a condurre esperimenti per misurare la forza necessaria per produrre il vuoto parziale in un cilindro. Nel 1644 Evangelista Torricelli introdusse il principio del barometro, grazie alla costruzione di un dispositivo – che oggi chiamiamo “tubo di Torricelli” – con il quale fece nuove dimostrazioni sul fatto che l’aria ha un peso, portando elementi scientifici nelle discussioni filosofiche che proseguivano da millenni sull’horror vacui.

Evangelista Torricelli conduce uno dei suoi esperimenti sulla pressione (Wikimedia)

Una delle tante unità di misura della pressione si chiama “torr” proprio in onore di Torricelli, ma è probabile che abbiate sentito parlare anche del pascal (Pa), l’unità di misura della pressione nel sistema internazionale. Si chiama così per ricordare Blaise Pascal, importante fisico e filosofo francese che più o meno nello stesso periodo di Torricelli con altri esperimenti portò nuove conferme alla teoria della pressione atmosferica.

Nei tre secoli seguenti intorno alla pressione, al comportamento dei fluidi e al vuoto furono effettuate numerose altre scoperte, spesso grazie allo sviluppo di nuove tecnologie che rendevano possibili esperimenti più complessi ed elaborati. La produzione di pompe per produrre il vuoto parziale ebbe un ruolo importante per esempio nella scoperta dell’elettrone, così come dei raggi X. Nei primi decenni del Novecento fu grazie al vuoto che scienziati e scienziate iniziarono a comprendere alcune caratteristiche della materia, ponendo le basi per lo studio delle particelle.

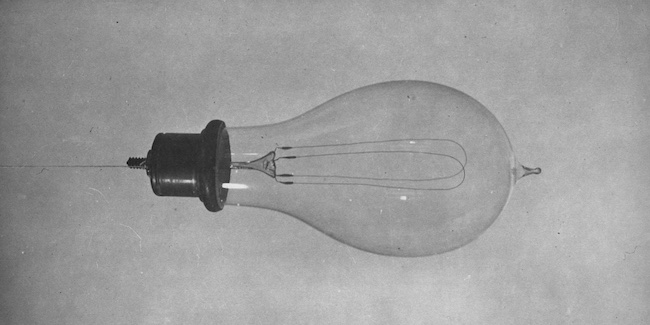

Il vuoto parziale ebbe un ruolo molto importante anche in una tecnologia che abbiamo avuto per lungo tempo specialmente sopra le nostre teste: la lampadina a incandescenza. Questa produceva luce rendendo incandescente, in seguito al passaggio dell’energia elettrica, un filamento resistente alle alte temperature, ma fino dai primi esperimenti era diventato evidente che il filamento bruciava troppo rapidamente limitando molto la vita della lampadina. Fu anche in questo caso un italiano, Alessandro Cruto, a sviluppare un filamento di grafite che durava molto a lungo, risolvendo uno dei problemi con cui si era scontrato il più famoso Thomas Edison, che pochi mesi prima aveva presentato la propria lampada a incandescenza.

Una lampadina di Cruto conservata al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano (Wikimedia)

Per estendere ulteriormente la durata del filamento, nel bulbo delle lampadine a incandescenza veniva prodotto un vuoto parziale, in modo da ridurre la presenza di ossigeno che avrebbe favorito la combustione del filamento. In seguito le lampadine sarebbero state prodotte inserendo nel bulbo un gas nobile a bassa pressione, ottenendo un’ulteriore estensione della durata del filamento e riducendo l’effetto che portava il vetro della lampadina ad annerirsi.

Forse anche per la storia delle lampadine molti associano il concetto di vuoto alla mancanza di ossigeno, ma come abbiamo visto nel nostro viaggio interstellare le cose sono più complicate di così. Da quella convinzione deriva comunque una domanda ricorrente: come fa il Sole a “bruciare” se non c’è ossigeno nello Spazio?

Il Sole, come tutte le altre stelle, non brucia come farebbero dei ciocchi di legno in un caminetto. La sua luminosità è dovuta ai processi di fusione nucleare che avvengono nel suo nucleo, con una enorme produzione di energia che rende incandescente il resto del materiale della stella. A volte si dice che il Sole “brucia idrogeno”, ma è un modo di dire: tecnicamente con la fusione l’idrogeno fonde in elio, non trattandosi di un processo di combustione non è necessaria la presenza di ossigeno.

I raggi solari impiegano circa otto minuti per attraversare i 150 milioni di chilometri che in media separano il Sole dalla Terra. Come abbiamo visto nello Spazio il vuoto è pressoché perfetto, di conseguenza la luce viaggia alla massima velocità possibile in quel mezzo, pari a circa 300mila chilometri al secondo (c). Per la teoria della relatività ristretta è un limite invalicabile: la velocità massima a cui può viaggiare qualsiasi informazione nell’Universo.

Nell’aria, la luce va lievemente più piano a causa della rifrazione, che comporta una diminuzione della velocità di propagazione della radiazione elettromagnetica. A rallentarla è proprio ciò che non riusciamo a vedere, così impalpabile da farci pensare al vuoto, ma che rende possibile e condiziona la nostra esistenza da sempre. Un grande oceano di aria, che lascia sempre pieni i nostri bicchieri al bar.