Il disastro dello Shuttle Columbia

Si disintegrò il primo febbraio del 2003 sopra il Texas con sette persone a bordo, uno dei più gravi incidenti nella storia delle esplorazioni spaziali

di Emanuele Menietti

La NASA Parkway è una delle vie di accesso alle aree per i visitatori del Kennedy Space Center in Florida, la principale area di lancio spaziale degli Stati Uniti. Superato un ponte che attraversa il fiume Indian, la strada prosegue verso est facendosi largo tra gli stagni e le acque della laguna che si spinge fino a Cape Canaveral. Nelle giornate limpide guardando in lontananza verso nord si vede il Vehicle Assembly Building (VAB), uno degli edifici più grandi al mondo dove vengono assemblati i razzi spaziali, mentre molto più vicino, sulla destra appena nascosto dalle chiome degli alberi, in prossimità del centro visitatori c’è un grande muro di granito scuro. Nonostante sia alto 13 metri e largo 15, è una presenza tutto sommato discreta, meno appariscente degli ingombranti veicoli spaziali in mostra al centro visitatori, eppure ha un grande significato.

Lo Space Mirror Memorial, il grande muro di granito, ricorda le 25 persone morte dall’inizio del programma spaziale statunitense, un monito per ricordare anche gli insuccessi di alcune delle imprese più incredibili condotte dall’umanità. Due dei novanta pannelli che formano il muro hanno incisi i nomi di Rick D. Husband, William C. McCool, David M. Brown, Kalpana Chawla, Michael P. Anderson, Laurel B. Clark e Ilan Ramon, i membri dell’equipaggio della missione STS-107, l’ultima dello Space Shuttle Columbia. Raggiunsero l’orbita terrestre il 16 gennaio del 2003 e non fecero mai ritorno sulla Terra: il Columbia si disintegrò nell’atmosfera mentre stava rientrando il primo febbraio di 20 anni fa. Fu il più grave disastro del programma spaziale degli Shuttle dopo il Challenger, l’unico a essere esploso pochi istanti dopo la partenza dalla rampa di lancio, nel 1986.

Il Columbia era il secondo Shuttle a essere stato costruito dalla NASA e il primo ad avere compiuto un volo spaziale completo, con la missione STS-1 nell’aprile del 1981. Dopo rinvii e problemi di costi crescenti, l’agenzia spaziale statunitense aveva dimostrato di poter riportare i propri equipaggi in orbita, con un sistema che partiva verticalmente come un normale razzo e che tornava poi sulla Terra planando come un aeroplano. Gli Shuttle erano macchine complicatissime e molto costose, ma nei trent’anni seguenti avrebbero permesso alcuni dei più importanti progressi nelle esplorazioni spaziali, compreso il lancio del telescopio spaziale Hubble e la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale.

Lo Space Shuttle Columbia sulla rampa di lancio pochi giorni prima del lancio: sono visibili in primo piano lo Shuttle vero e proprio e in secondo piano i due SRB e il serbatoio esterno, di colore arancione (NASA/Getty Images)

In quasi 22 anni di servizio, il Columbia aveva portato e riportato dall’orbita 27 equipaggi nel corso di altrettante missioni. Il 16 gennaio 2003 era pronto sulla rampa di lancio per il trasporto del ventottesimo gruppo di astronauti, dopo numerosi rinvii. La missione STS-107 era in origine prevista per il gennaio di due anni prima, ma la data era stata spostata in avanti ben 18 volte, a causa di vari problemi tecnici e di alcuni cambiamenti di programma.

Superate le difficoltà, alle 14:39 (ora italiana) del 16 gennaio 2003 il Columbia iniziò il proprio viaggio verso lo Spazio, spinto dai propri tre motori e dai due razzi ausiliari (Solid Rocket Booster, SRB) collocati ai lati dell’enorme serbatoio esterno (ET) arancione, contenente idrogeno e ossigeno liquidi per alimentare i motori dello Shuttle.

SRB ed ET si staccarono regolarmente dal Columbia terminata la fase di lancio, ricadendo in maniera incontrollata nell’oceano. La partenza dello Shuttle aveva ottenuto qualche spazio nei notiziari, ma senza particolare clamore: dopo oltre 20 anni i lanci di questo tipo erano diventati per molti routine, tanto da far sembrare ordinaria l’impresa di raggiungere in pochi minuti l’orbita terrestre tra i 300 e i 500 chilometri dal pianeta.

Durante il lancio sembrava che tutto fosse andato come previsto e i due SRB – tra i più grandi crucci degli ingegneri della NASA per essere stati la causa della fine del Challenger – non avevano dato problemi di alcun tipo. L’equipaggio si preparava a trascorrere in orbita un paio di settimane, in quel momento ignaro di un grave danno subìto dall’ala sinistra del loro Shuttle proprio nelle prime fasi della partenza e che avrebbe determinato la distruzione dell’astronave durante il suo rientro sulla Terra.

A poco meno di un minuto e mezzo dall’accensione dei motori, un pezzo di pannello isolante lungo circa 60 centimetri e largo 40 si era staccato dal grande serbatoio arancione e aveva colpito uno dei pannelli di protezione dell’ala sinistra del Columbia, a una velocità relativa di circa 800 chilometri orari. L’impatto non era stato notato sul momento da nessuno, nonostante il rivestimento del serbatoio fosse sorvegliato con attenzione perché era già accaduto in passato che del materiale isolante si fosse staccato durante le turbolente fasi di lancio. Il rivestimento era essenziale per mantenere alla giusta temperatura ossigeno e idrogeno liquidi, riducendo la loro evaporazione nella fase di rifornimento e nella rapida sequenza di lancio.

Distacco e impatto del detrito sull’ala sinistra del Columbia poco dopo il lancio (NASA)

Come d’abitudine, dopo che il Columbia aveva raggiunto l’orbita, la NASA avviò una verifica di tutti i video del lancio registrati dalle proprie telecamere e cineprese. La revisione richiese un paio di giorni di lavoro e portò a scoprire il distaccamento del frammento di isolante, ma senza poter osservare l’effettivo punto di impatto sull’ala a causa dell’angolazione delle varie inquadrature. Su richiesta della NASA, fu creato un gruppo di lavoro che comprendeva Boeing e United Space Alliance, le due principali società appaltatrici per le attività degli Shuttle: il loro compito era di scoprire se l’impatto avesse creato o meno danni tali da mettere a rischio il rientro dell’astronave nell’atmosfera terrestre.

La parte inferiore del Columbia e degli altri Shuttle era infatti rivestita da materiale termico isolante, necessario per proteggere il veicolo dalle alte temperature che si sviluppano durante l’attraversamento dell’atmosfera. In mancanza del rivestimento, la struttura di metallo degli Shuttle sarebbe stata sottoposta ad altissime temperature, tali da comprometterne la stabilità. Per questo il rivestimento e la sua integrità erano così importanti.

Atterraggio del Columbia nel 1982, nella parte inferiore del veicolo è visibile lo strato di materiale isolante (di colore nero) per proteggere lo Shuttle durante il rientro nell’atmosfera (NASA)

I tecnici di Boeing provarono a calcolare quale potesse essere l’entità del danno, basandosi sulle conoscenze dell’isolante, delle dimensioni del detrito, della resistenza dell’involucro dell’ala e della velocità a cui era avvenuto l’impatto. Il loro modello indicò che il colpo aveva probabilmente causato danni in profondità nell’ala, superando lo strato dello scudo termico. Questa ipotesi fu però esclusa dal resto del gruppo di lavoro, sulla base di altre occasioni in cui pezzi di isolante si erano staccati senza causare particolari danni. Anche successive simulazioni portarono a concludere che il danno eventualmente subito dall’ala fosse minimo.

Non convinti da queste conclusioni, alcuni membri del gruppo di lavoro chiesero al dipartimento della Difesa se potesse condurre un’osservazione in orbita del Columbia, utilizzando i propri sistemi di osservazione. La richiesta non era però partita direttamente dalla NASA, ci fu qualche confusione su chi l’avesse effettuata e infine fu annullata dai responsabili della missione. Ottenere immagini in orbita non sarebbe stato comunque semplice, perché l’equipaggio avrebbe dovuto manovrare il Columbia per fargli assumere il giusto orientamento per essere osservato, rendendo necessaria l’interruzione delle attività scientifiche a bordo. Questa circostanza, sommata all’incertezza sull’esito dell’operazione, indusse a lasciar perdere.

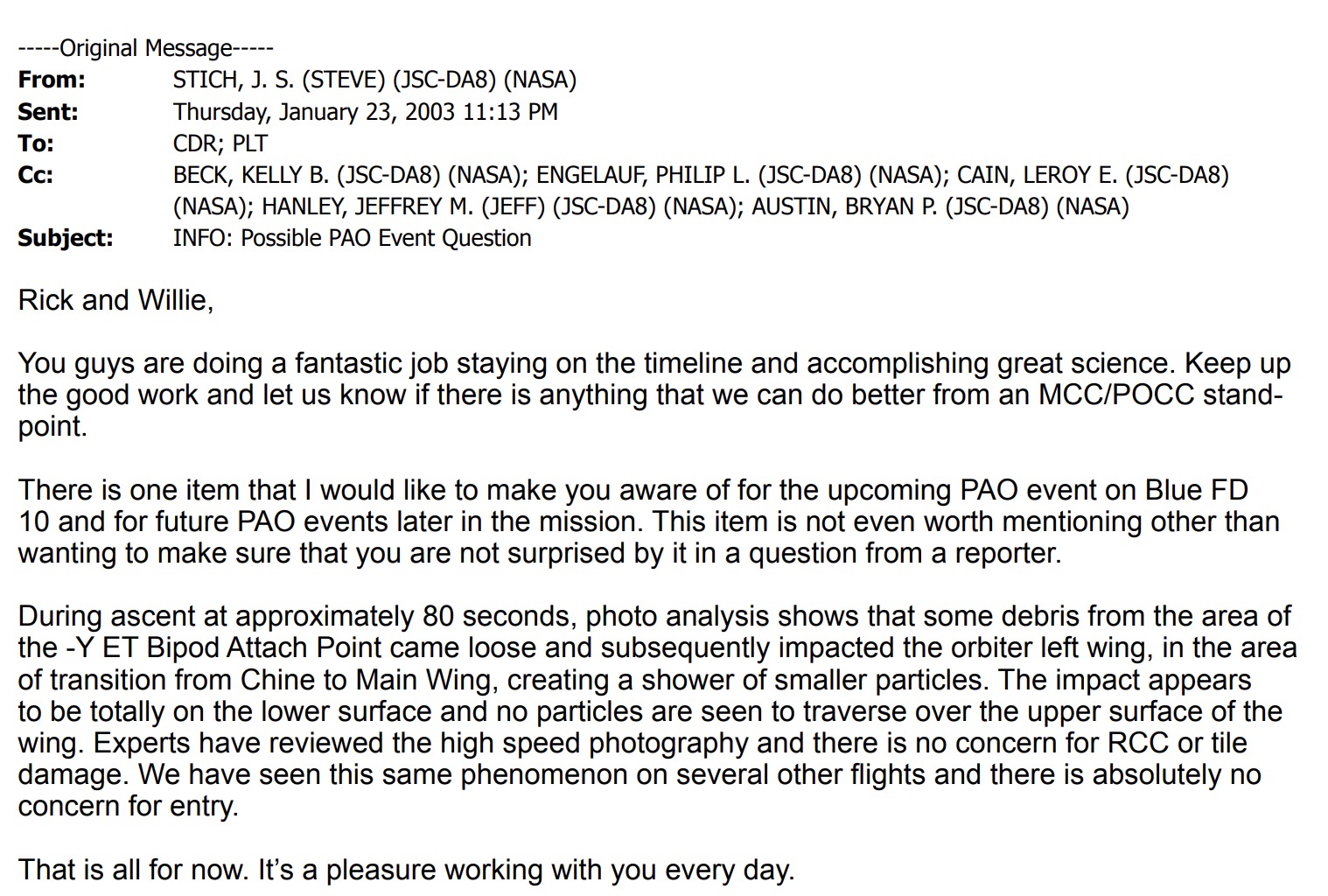

Come sarebbe emerso dalle numerose indagini governative successive al disastro, durante la permanenza in orbita del Columbia i principali responsabili della missione non mostrarono di essere particolarmente preoccupati dall’eventuale danno subìto dall’ala sinistra. Il 23 gennaio l’equipaggio fu avvisato dell’impatto, ma con toni molto tranquillizzanti: «Abbiamo già assistito a questo fenomeno in diversi altri voli e non c’è assolutamente da preoccuparsi per il rientro».

Copia dell’email inviata ai membri della missione del Columbia, con le rassicurazioni (NASA)

Alle 14:10 del primo febbraio (ora italiana, le 8:10 sulla costa orientale statunitense), all’equipaggio del Columbia fu comunicato il “GO”, cioè il via libera per spostare lo Shuttle dall’orbita in cui aveva viaggiato per quasi 16 giorni. L’attività fu svolta qualche minuto dopo da Husband e McCool utilizzando due motori di manovra: sotto di loro a grande distanza c’era l’oceano Indiano. Erano le 14:44 quando il Columbia iniziò il proprio rientro nell’atmosfera mentre si trovava a una quota di 120 chilometri.

Poco dopo, il calore sviluppato nel rientro iniziò a scaldare la parte dell’ala sinistra danneggiata, facendo fondere parte della sua struttura di alluminio. A causa della deformazione, lo Shuttle iniziò a inclinarsi lievemente verso sinistra, ma il sistema di bordo corresse automaticamente l’assetto, senza che l’equipaggio e il centro di controllo a terra notassero qualcosa di strano.

Alle 14:54 il Columbia stava sorvolando la California e stava per attraversare i cieli di buona parte degli Stati Uniti meridionali per raggiungere la Florida, dove sarebbe dovuto atterrare. Viaggiava a 23 volte la velocità del suono (oltre 27mila chilometri orari) a un’altitudine di 71 chilometri e la temperatura esterna delle ali aveva ormai superato i 1.500 °C. Fu in quel momento che lo Shuttle iniziò a perdere qualche detrito, e continuò a farlo mentre molto velocemente sorvolava Utah, Arizona, New Mexico e Texas. I sistemi di bordo faticavano a mantenere il giusto assetto del veicolo, che aveva danni sempre più consistenti sull’ala sinistra ora sguarnita di altri pezzi di isolante.

Il Columbia smise di inviare dati al centro di controllo della NASA alle 14:59 e secondo le ricostruzioni pochi secondi dopo lo Shuttle perse il controllo, iniziando a seguire una traiettoria di discesa molto più ripida di quella solitamente utilizzata per far planare il veicolo fino alla pista di atterraggio. In quel momento il Columbia stava viaggiando a 15 volte la velocità del suono.

Dai dati raccolti in seguito, si scoprì che il pilota automatico fu disattivato e riattivato dai comandi di bordo alle 15, probabilmente un estremo tentativo di riprendere il controllo dello Shuttle effettuato da McCool o Husband nei loro ultimi secondi di vita.

Pochi istanti dopo, migliaia di persone in Texas e milioni di persone che stavano assistendo al rientro del Columbia in televisione iniziarono a osservare in cielo strani bagliori e scie di luce, simili a quelli prodotti dalle meteore. Lo Shuttle si era completamente distrutto producendo detriti di varie dimensioni, così incandescenti da essere osservabili a occhio nudo in quella soleggiata giornata di inizio febbraio. I detriti continuarono a sgretolarsi in pezzi sempre più piccoli, fino a non essere più visibili. Impiegarono circa mezz’ora per raggiungere il suolo, in un’ampia porzione di territorio per lo più in Texas.

Inizialmente ignaro della distruzione dello Shuttle, per diversi minuti il centro di controllo continuò a provare a ristabilire un contatto con l’equipaggio. Quando divenne chiaro che il Columbia aveva subìto una grave avaria e con la notizia ormai ripresa da molte edizioni straordinarie dei telegiornali in tutto il mondo, la NASA avviò le procedure di emergenza dichiarando infine che il veicolo non aveva completato il proprio rientro sulla Terra.

«Roger, uh, bu…» furono le ultime parole ricevute quel giorno dal Columbia, le aveva pronunciate Husband alla radio meno di un minuto prima che lo Shuttle iniziasse a sgretolarsi: aveva 45 anni ed era alla sua seconda missione nello Spazio. Il resto dell’equipaggio aveva tra i 40 e i 48 anni. McCool aveva tre figli, Anderson in una precedente missione aveva raggiunto la MIR (la stazione spaziale sovietica), Chawla era la prima donna di origini indiane a partecipare a una missione spaziale, Brown era l’unico scapolo tra i suoi compagni di viaggio, Clark era una medica, Ramon era appena diventato il primo astronauta israeliano nella storia e Husband aveva una lunga carriera da pilota dell’aeronautica.

Da sinistra con le magliette rosse, Kalpana Chawla, Rick D. Husband, Laurel B. Clarke e Ilan Ramon; sempre da sinistra ma con le magliette azzurre: David M. Brown, William C. McCool e Michael P. Anderson (NASA/Getty Images)

Non sapremo mai il momento esatto in cui i sette compagni di viaggio morirono nell’incidente. Le numerose analisi condotte sui dati raccolti dai sistemi di bordo, sui detriti e sui resti dell’equipaggio consentirono di stimare che la depressurizzazione dell’abitacolo avvenne entro le 15:01. Tutte le persone a bordo subirono gli effetti di questa condizione, senza avere il tempo di indossare protezioni, ma è difficile stimare dopo quanto persero i sensi. Le sollecitazioni in quegli istanti furono comunque enormi e accadde tutto molto velocemente.

I loro resti caddero a terra insieme a migliaia di detriti piccoli e grandi, che avrebbero richiesto giorni e giorni di lavoro per essere recuperati. Furono poi portati nei centri di ricerca della NASA per ricostruire le cause del disastro.

L’analisi dei detriti del Columbia recuperati dopo il disastro (NASA, Kim Shiflett)

Alle 20, le due del pomeriggio a Washington, DC, l’allora presidente degli Stati Uniti, George W. Bush, tenne un breve discorso alla nazione per annunciare la fine del Columbia e la morte del suo equipaggio: «Il Columbia è perduto, non ci sono sopravvissuti». Mostrò la propria vicinanza ai familiari e ai conoscenti delle persone morte nell’incidente, ma usò anche parole rassicuranti e confermò che l’incidente, per quanto grave, non avrebbe interrotto «il nostro viaggio nello Spazio», la «causa per cui sono morti» i membri dell’equipaggio.

Il programma spaziale degli Shuttle fu comunque sospeso per quasi due anni, fino all’estate del 2005 quando la NASA riprese i lanci con il Discovery. La sospensione comportò un considerevole ritardo nella costruzione della Stazione Spaziale Internazionale, i cui moduli venivano portati in orbita e assemblati tra loro proprio grazie agli Shuttle. Le indagini svolte da una commissione interna dell’agenza spaziale conclusero, tra le altre cose, che fosse percepita una certa pressione per mantenere le scadenze legate alla costruzione della ISS e che ciò avesse determinato la sottovalutazione di alcuni rischi legati agli eventuali danni subiti dagli Shuttle nelle fasi di lancio.

La commissione rilevò inoltre come il Columbia sarebbe potuto rimanere in orbita per diverse altre settimane, dando il tempo alla NASA di preparare un lancio di emergenza dello Shuttle Atlantis, che sarebbe comunque dovuto partire il successivo primo marzo. Atlantis sarebbe potuto partire con un equipaggio ridotto e tute per le attività extraveicolari (“passeggiate spaziali”), in modo da consentire alle persone a bordo del Columbia di trasferirsi nell’Atlantis. Il Columbia sarebbe stato poi fatto rientrare automaticamente senza equipaggio. Un’iniziativa di recupero di questo tipo sarebbe stata comunque rischiosa, considerato che si sarebbero potuti verificare nuovi problemi al lancio, senza contare le numerose procedure da effettuare in orbita e non sperimentate in precedenza come avviene normalmente per le attività extraveicolari.

Ci furono grandi polemiche e critiche nei confronti di alcuni responsabili della NASA, man mano che emersero dettagli sulle indagini, anche se alcuni furono secretati per questioni di sicurezza nazionale. Emerse però anche la responsabilità del governo e del Congresso, che negli anni precedenti avevano sensibilmente ridotto il budget dell’agenzia spaziale, che doveva comunque mantenere un alto numero di lanci all’anno specialmente per il completamento della Stazione Spaziale Internazionale.

Il ritorno in orbita degli Shuttle nel 2005 fu seguito con grande attenzione e qualche apprensione da parte della NASA. Furono aumentate le telecamere sulla rampa e sui sistemi di lancio per osservare eventuali danneggiamenti del veicolo spaziale, così come fu adottata una nuova procedura in orbita per verificare l’integrità dell’isolante nella parte inferiore degli Shuttle prima del loro rientro. Questi accorgimenti resero possibile una nuova e più efficace prevenzione dei rischi, nei sei anni successivi in cui gli Shuttle continuarono a volare. Terminata la costruzione di buona parte della ISS, il programma Space Shuttle fu infatti chiuso nel 2011 soprattutto per i suoi alti costi, precludendo per i dieci anni successivi l’accesso all’orbita dal territorio degli Stati Uniti.

Il 28 ottobre del 2003, nel corso di una cerimonia nel centro visitatori NASA in Florida, i nomi dei sette membri dell’equipaggio furono aggiunti nella sezione centrale dello Space Mirror Memorial, il grande muro di granito scuro che ricorda i morti del programma spaziale statunitense. Da allora sono lì, nei riflessi del cielo, a una decina di chilometri di distanza dalla rampa di lancio dove tutto era iniziato appena nove mesi prima con la grande nuvola che il Columbia si era lasciato alle spalle nel suo ultimo viaggio verso l’orbita.

(Matt Stroshane/Getty Images)