Perché il concetto di meritocrazia è controverso

Ci sono questioni etiche, economiche e sociali che spesso vengono ignorate quando si parla di premiare talento, impegno e competenze

Tra le modifiche alla nomenclatura di alcuni ministeri decise dal nuovo governo italiano, abitudine più o meno diffusa anche tra molti governi del passato, quella relativa al ministero dell’Istruzione è stata una delle più contestate e discusse. L’introduzione della parola «merito» nella denominazione ha generato un’estesa discussione non soltanto sulle implicazioni della scelta ma anche sul significato stesso di questa parola, a volte sfuggente e ambiguo a giudicare dalle incomprensioni che genera insieme al concetto di «meritocrazia», a cui è spesso associata.

Una parte delle persone intervenute nella discussione, sviluppata sui giornali e sui social, ha attribuito al termine «merito» una precisa connotazione politica. Secondo questa interpretazione, definire meritevole una persona o un gruppo di persone implica che altre evidentemente non lo siano. E questa distinzione, nel caso dell’istruzione, è ritenuta da alcuni fuori luogo perché trascura un obiettivo considerato primario per la scuola e fondato su un principio democratico: rendere tutte le persone potenzialmente meritevoli, senza distinzioni di classe sociale o di origini famigliari.

Altri, al contrario, considerano tanto più appropriata la parola «merito» nel contesto dell’istruzione perché ritengono che sia compito della scuola non soltanto occuparsi della formazione degli studenti e delle studentesse ma anche misurare correttamente i risultati e favorire i processi di selezione degli individui «meritevoli» sulla base di criteri che siano il più possibile oggettivi. E per rafforzare la fondatezza dell’associazione tra scuola e merito fanno riferimento all’articolo 34 della Costituzione sul diritto all’istruzione (che tuttavia esprime un concetto più complesso e fondato su un principio di equità: «I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi»).

– Leggi anche: I nuovi nomi dei ministeri della destra

Al netto di forzature e interpretazioni condizionate dall’attuale polarizzazione del dibattito politico, il concetto di merito e quello di meritocrazia sono da molto tempo argomento di discussioni che ne evidenziano sia gli aspetti largamente condivisibili che quelli più problematici e controversi.

Secondo l’interpretazione più comune, è meritocratico un qualsiasi sistema – scolastico, politico o di altro genere – fondato sul merito: che assegni cioè premi, responsabilità e incarichi sulla base di intelligenza, competenze e impegno di ciascuno. Messa in questi termini, sembra un’idea difficilmente contestabile: a maggior ragione in contesti in cui esista una certa familiarità con le degenerazioni tipiche di sistemi basati invece su logiche clientelari o familiste. Ed è infatti possibile che l’attuale fascino della meritocrazia sia in parte associato all’insofferenza e alla frustrazione di molti per la diffusione di prassi e abitudini che tendono a favorire persone apparentemente prive di meriti riconosciuti come tali dalla collettività.

La parola «meritocrazia» ha tuttavia un’origine storica definita – la fine degli anni Cinquanta negli Stati Uniti – ed è in generale meno chiara e più problematica di quanto possa sembrare. Come scritto dall’economista e filosofo indiano Amartya Sen nel saggio del 2000 Merit and Justice (pdf), citato dall’economista italiano Andrea Boitani in un articolo sul sito LaVoce.info, «l’idea di meritocrazia può avere molte virtù, ma la chiarezza non è tra queste».

Parlare di merito implica prima di tutto parlare dei criteri stessi e degli strumenti di definizione e misurazione, dai test scolastici fino ai concorsi pubblici, e interrogarsi sui limiti di quei criteri. E in secondo luogo pone una serie di riflessioni sulle disparità sociali ed economiche che i sistemi meritocratici possono a volte rafforzare anziché correggere, laddove i principi di equità non siano rispettati e il merito si traduca sostanzialmente in un criterio di premiazione di chi parte già avvantaggiato: e quindi in una legittimazione dello status quo.

– Leggi anche: In Italia sono aumentate le famiglie in povertà

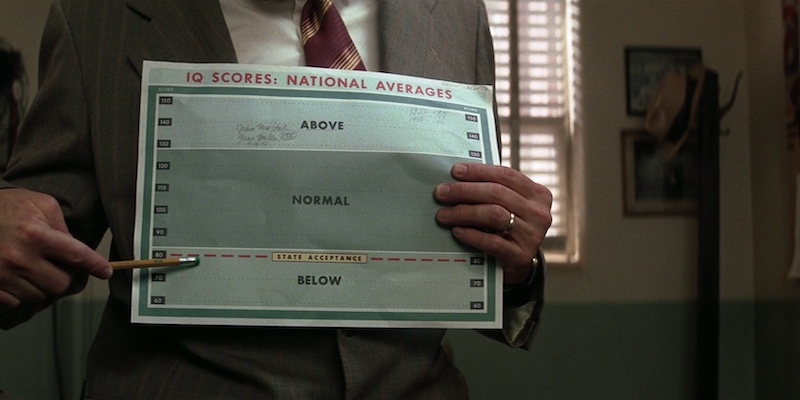

La parola «meritocrazia» fu coniata dal sociologo inglese Michael Young nel libro del 1958 L’avvento della meritocrazia. Young immaginò un’ipotetica società del 2033 stravolta da riforme ispirate all’uguaglianza delle opportunità e alla misurazione scientifica dell’intelligenza. Anziché realizzare un ideale democratico, quella società riflette però diseguaglianze profonde tra un’élite meritevole – composta da individui con un alto quoziente intellettivo – e un insieme di classi subalterne meno meritevoli e di fatto prive dei diritti dell’élite.

Anche a causa di un progressivo slittamento del significato di «merito» verso quello apparentemente più neutro di «competenza», in cui manca la sfumatura morale presente in «merito», la parola «meritocrazia» perse con il passare del tempo gran parte delle connotazioni negative inizialmente attribuite da Young. Parlando delle politiche dell’allora primo ministro del Regno Unito e leader dei Laburisti Tony Blair, Young si rammaricò nel 2001 che la parola «meritocrazia» fosse diventata parte del lessico politico del governo britannico e, prima ancora, di quello statunitense.

Young contestò, in particolare, che della meritocrazia venisse stabilmente trascurato un rischio concreto: che le persone considerate portatrici di un particolare merito «si consolidino in una nuova classe sociale senza lasciare in essa spazio per altre persone». E che questo determini, a lungo andare, storture e fenomeni di immobilismo sociale sostanzialmente equivalenti a quelli tipici di epoche in cui lo status era attribuito alla nascita.

Come sintetizzato da Boitani, affermare che una persona sia più meritevole di un’altra implica ritenere che quella persona abbia fatto qualcosa di «meglio». E per stabilirlo è quindi necessario avere una qualche nozione di «società buona» o preferibile rispetto ad altre: in altre parole, serve un riferimento generale più o meno condiviso per valutare una certa azione come «migliore» rispetto a un’altra. Ma quale che sia il criterio scelto per definire «buona» una società e «migliore» una certa azione anziché un’altra, premiare il merito – ammesso sia possibile farlo – porterebbe a una circolarità logica e a un inevitabile rafforzamento delle condizioni di partenza.

Mettere da parte qualsiasi connotazione morale e associare invece il merito al talento e all’impegno ha altre implicazioni comunque problematiche. Come affermato dall’influente filosofo statunitense John Rawls nel libro del 1971 Una teoria della giustizia, il talento è sostanzialmente un fatto arbitrario: «Nessuno conosce il suo posto nella società, la sua posizione di classe o il suo status sociale, la parte che il caso gli assegna nella suddivisione delle doti naturali, la sua intelligenza, forza e simili».

– Leggi anche: «Smettete di fare finta di non essere ricchi»

Che sia conseguenza di fattori genetici o di condizionamenti ambientali riconducibili alla famiglia e alla società, il talento non sembra quindi facilmente identificabile con il merito. E vale lo stesso per l’impegno individuale, non essendo l’impegno un criterio solitamente sufficiente a definire nelle nostre società differenze di «merito» tra una persona e un’altra. Un infermiere e un manager potrebbero essersi impegnati e impegnarsi ogni giorno allo stesso modo, per esempio, e ciononostante non essere considerati meritevoli allo stesso modo in termini di retribuzione.

Di conseguenza, sia nel dibattito tra addetti ai lavori sia nelle conversazioni di tutti i giorni, è più frequente e apparentemente meno problematico associare il concetto di merito a quello di «competenza», ossia capacità di svolgere al meglio determinati compiti: capacità misurabili più o meno oggettivamente e confrontabili.

Ma questo confronto, osserva Boitani, è solitamente fatto assumendo che tutte le persone abbiano e abbiano avuto eguali opportunità nell’acquisizione delle competenze, e cioè abbiano avuto le stesse possibilità economiche per formarsi scolasticamente e culturalmente. Un ideale basato su un principio spesso tutelato sulla carta ma concretamente molto lontano dall’essere realizzato, sia per quanto riguarda le condizioni di partenza degli studenti sia soprattutto per quelle che accompagnano poi il prosieguo del loro percorso scolastico ed eventualmente universitario, fortemente influenzate dalle disponibilità economiche della famiglia.

In società caratterizzate da forti diseguaglianze economiche è insomma più probabile che l’applicazione di principi meritocratici finisca banalmente per premiare chi è più ricco e ha potuto permettersi studi ed esperienze formative migliori: e se gli strumenti di sostegno economico – pubblici e non – disponibili per gli studenti di famiglie più povere possono essere importantissimi e determinanti per i singoli, nei fatti non si avvicinano nemmeno a bilanciare questa disparità sociale se si considera l’intera popolazione studentesca.

L’altro assunto è che esista un accordo sulla corrispondenza tra determinati meriti e determinate posizioni sociali, associate a loro volta a determinati livelli di retribuzione o ricchezza. In altre parole, come ha scritto l’economista Maurizio Franzini in un recente articolo sulla rivista Menabò di Etica ed Economia, concepiamo il merito come una grandezza «cardinale» suscettibile di misurazione monetaria: assumiamo che a rifletterlo siano redditi e ricchezze. E da questo assunto, aggiunge Boitani, deriva una circolarità in cui «la posizione sociale è segno del merito» e «il merito è l’origine e la giustificazione della posizione sociale».

– Leggi anche: I redditi in tutti i comuni italiani

Uno dei limiti dei sistemi ispirati alla meritocrazia è che come giustificazione di differenze anche molto cospicue nelle remunerazioni e nella ricchezza delle persone «meritevoli», conclude Boitani, alla fine sia spesso tenuto in considerazione il contributo di quelle persone al valore economico di un’azienda o alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL), un indicatore della ricchezza e del benessere di un’intera nazione a sua volta molto criticato. Il risultato è che la meritocrazia finisce per riflettere valori di mercato anziché essere fondata sul merito in sé, che come detto è difficile da identificare con qualcosa che non abbia alcuna correlazione con posizione sociale e ricchezza.

Inoltre, anche ammesso che sia possibile realizzare l’assunto di partenza relativo alle pari opportunità, in molti sostengono che alla formazione del merito concorrano spesso fattori che prescindono da volontà e impegno. Come affermato dal docente di economia alla Cornell University Robert H. Frank nel libro del 2016 Success and Luck: Good Fortune and the Myth of Meritocracy, il merito è molto spesso definito a posteriori valutando storie di «successo» le cui ragioni sono tuttavia, almeno in parte, accidentali e indipendenti dalle scelte compiute dalle persone.

Frank cita, per esempio, uno studio del 2004 che descrive l’iniziale del cognome come un fattore influente sulle probabilità di successo accademico nei dipartimenti universitari di Economia degli Stati Uniti. L’autore e l’autrice dello studio, la coppia di economisti israeliani Leeat Yariv e Liran Einav, attribuirono questo dato all’abitudine diffusa nelle facoltà di economia – e non in altre – di elencare i cognomi dei coautori e delle coautrici delle ricerche in ordine alfabetico, rendendo più visibili certi cognomi rispetto ad altri.

Trascurare questi fattori accidentali e ricondurre il successo al merito può, tra le altre cose, incrementare le probabilità di incappare nei cosiddetti pregiudizi di sopravvivenza nella valutazione del successo stesso: una tendenza a ignorare i molti fallimenti “invisibili” delle persone che – a parità di impegno, scuole frequentate e livello di istruzione della persona che ha avuto successo – non hanno avuto le stesse fortune professionali.

– Leggi anche: Per valutare il successo bisogna considerare il “pregiudizio di sopravvivenza”

Questo non significa che talento e impegno non siano fattori rilevanti, osserva Frank: lo sono anzi a maggior ragione, soprattutto nei settori più competitivi, considerando quanti altri accadimenti non dipendono dalle nostre scelte. È importante tuttavia non concludere che siano fattori di per sé sufficienti a motivare il successo: «Le persone più capaci e meritevoli in Sud Sudan hanno poche chance di successo». Le probabilità aumentano invece nei paesi ricchi, con solide istituzioni scolastiche e infrastrutture: ma in molti di quei paesi le leggi e gli strumenti introdotti per ridurre squilibri e diseguaglianze economiche e sociali risultano spesso inefficaci.

Nel corso degli anni, critiche al concetto di meritocrazia in parte simili a quelle formulate da Young e da Frank sono state espresse, tra gli altri, dal filosofo statunitense Michael Sandel nel libro del 2020 La tirannia del merito. Secondo Sandel, attribuire eccessiva importanza al merito individuale tende a indebolire l’etica pubblica.

«La continua enfasi sulla creazione di un’equa meritocrazia, in cui le posizioni sociali riflettono lo sforzo e il talento, ha un effetto corrosivo sul modo in cui interpretiamo il nostro successo (o la sua mancanza)», afferma Sandel. E l’idea che il sistema tenda a premiare talento e duro lavoro «incoraggia i vincitori a considerare il proprio successo come il risultato delle proprie azioni, una misura della propria virtù», e a trascurare gli altri fattori determinanti nel successo, dalla posizione sociale alla fortuna ai benefici ottenuti dai servizi pubblici a vantaggio della collettività.

Anche ammesso che l’eguaglianza nelle opportunità sia una condizione rispettata, «una meritocrazia perfetta bandisce qualsiasi concezione di dono o grazia e inibisce l’attitudine a considerare noi stessi parte di un destino comune», scrive Sandel.