L’Internet di oggi non è un posto per l’Internet Archive

Il sito che cataloga le pagine del web non è compatibile con i social e i paywall, e la rivoluzione che progettava sembra soppiantata dal Web3

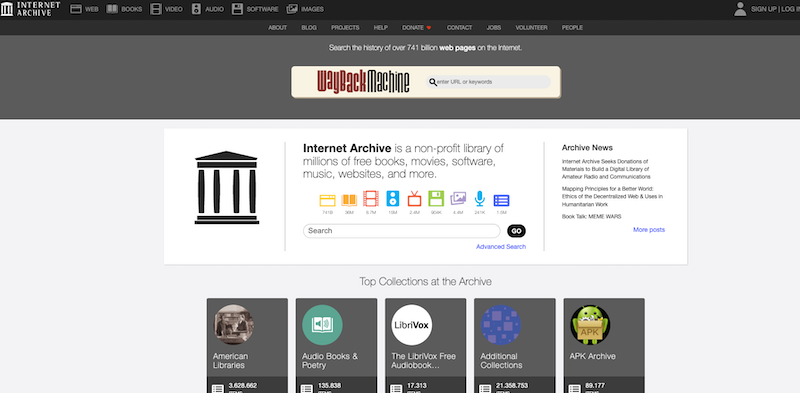

The Internet Archive è un’organizzazione non profit che dal 1996 raccoglie e archivia pagine web per poi renderle pubbliche su un sito, Wayback Machine, che funziona come una specie di macchina del tempo della rete: scegliendo un sito internet qualsiasi è possibile vederlo mutare nel corso degli anni, ricostruendo in parte anche la storia di internet. Nel 1997 questa biblioteca digitale comprendeva circa due terabyte di dati; oggi conta cento petabyte di dati, una quantità circa 50 mila volte più grande, per un totale di 700 miliardi di pagine web.

Dall’epoca della fondazione dell’archivio, però, il World Wide Web è cambiato drasticamente. Tra i principali fattori di trasformazione c’è stato l’avvento dei social media, delle grandi piattaforme chiuse all’esterno in cui il lavoro di raccolta e archiviazione della Wayback Machine non è possibile. Gli stessi siti di news contribuiscono a rendere complesso questo lavoro, con il crescente numero di testate online che utilizzano paywall a pagamento. In un’intervista al Financial Times, quotidiano che adotta un approccio restrittivo nell’accesso gratuito ai suoi contenuti online, il fondatore di Internet Archive, Brewster Kahle, ha definito queste pratiche «problematiche».

Alla base del funzionamento della Wayback Machine c’è il web scraping (detto anche web harvesting), una tecnica di estrazione dei dati con cui si simula la navigazione internet tradizionale con appositi programmi informatici, in grado di salvare e conservare le pagine che visitano. Col tempo, però, gli interessi economici e politici legati al web hanno reso questa pratica sempre più malvista e difficile: imperi digitali come Facebook, scrive il Financial Times, hanno imparato a rendere lo scraping più difficile, se non impossibile, «nel nome della privacy e della sicurezza».

L’obiettivo di Internet Archive è di «fornire un accesso universale a tutta la conoscenza» in modo del tutto gratuito, anche al di fuori del web. Tra le iniziative che ha inaugurato, ad esempio, c’è anche Open Library, un servizio digitale cui chiunque può prendere in prestito per quattordici giorni un numero limitato di ebook. Nel 2020 la fondazione è stata denunciata da quattro grandi editori statunitensi (Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, John Wiley & Sons e Penguin Random House), che l’hanno accusata di ledere i loro interessi pubblicando gratuitamente i loro titoli online. La scorsa settimana, una lettera aperta firmata da più di trecento autori e scrittori ha richiesto a questi editori di interrompere la causa legale, accusandoli di voler «intimidire le biblioteche».

Il problema principale per Kahle e Internet Archive è rappresentato dalla centralizzazione che caratterizza oggi il web, dominato da una manciata di gigantesche piattaforme che possono cancellare contenuti per vari motivi, senza dare tempo e possibilità al servizio di fare il suo lavoro. Decentralizzare da questo punto di vista significa, semplificando molto, spostare i compiti di mantenimento e controllo del funzionamento del web da pochi operatori e aziende a più poli privati e interconnessi tra loro, in modo da limitare quelle che sono percepite da molti come storture dell’attuale funzionamento di internet: monopoli privati, possibilità dei governi di sorvegliare e spiare, e in generale di singole aziende di esercitare il controllo su enormi pezzi del web.

– Leggi anche: Quanto è davvero decentralizzato il web decentralizzato?

Per questo, nel 2015, il fondatore dell’associazione aveva proposto un nuovo modello di rete decentralizzata. Per farlo, Kahle aveva prima ricordato la differenza tra internet e web: il primo è l’infrastruttura tecnologica su cui si basa il secondo, che non è altro che uno dei tanti servizi di internet (quello che in particolare permette la navigazione tra i vari siti).

«Internet è stato progettato in modo che se un suo pezzo scompare, il resto continua a funzionare», ha scritto Kahle. «Se alcuni dei router che gestiscono e trasmettono pacchetti di dati vanno fuori uso, il sistema è pensato per reindirizzare i pacchetti verso le parti funzionanti». Per questo, ha concluso, «Internet può essere definito un “sistema distribuito”» mentre il web è fortemente centralizzato e quindi più sensibile al danneggiamento o alla cancellazione dei suoi singoli pezzi. Affinché la rete ritrovi il suo spirito iniziale, quindi, secondo Kahle dovrebbe diventare più simile a internet, fondandosi sulla privacy e sulla libertà d’accesso.

Cioè un modello decentralizzato e privato, criptato, fondato su «un sistema di autenticazione distribuito senza password e nomi utente» che Kahle aveva battezzato «DWeb» in un post nel suo blog pubblicato nel 2015. Il testo conteneva alcuni temi che sono tornati ad avere forte rilievo negli ultimi anni, in particolare in seguito al successo delle criptovalute e delle recenti discussioni sul cosiddetto «Web3», l’ipotetica prossima iterazione del web, fatta di blockchain, criptovalute e realtà virtuale.

– Leggi anche: La corsa al “Web3”

Come ha scritto l’Atlantic, i punti in comune tra DWeb e Web3 sono molti ma i due modelli differiscono in un particolare importante: «la rete decentralizzata immaginata anni fa da Kahle e altri deve ancora ricevere l’attenzione mediatica di massa per una ragione ovvia», ha scritto la giornalista Kaitlyn Tiffany: «non ha mai promesso di arricchire nessuno». Aspetto che il movimento legato al Web3, invece, ha sempre inseguito, prima con la speculazione legata alle criptovalute, poi agli NFT e a tutti gli altri servizi legati alla blockchain. La sola a16z, nota società di investimenti digitali, è arrivata a creare un fondo da 4,5 miliardi di dollari per startup del Web3. Nel mese di giugno, il totale degli investimenti nel settore ha superato i 3,6 miliardi di dollari, nonostante il trend negativo registrato dal mondo crypto nel secondo trimestre del 2022.

Kahle e i sostenitori del DWeb sono consci di quanto il loro progetto rischi di essere fagocitato da una visione del web solo superficialmente simile alla loro. Secondo l’Internet Archive, il Web3 rappresenta «la “blockchain-izzazione” della rete, usando blockchain e criptovalute per verificare transazioni, pagare i server e certificare contenuti come gli NFT». Non sarebbe quindi la soluzione ai problemi attuali del web. Anzi, non farebbe che esacerbare le diseguaglianze in termini d’accesso, minando alle fondamenta le sue basi gratuite.

A preoccupare alcuni osservatori è in particolare come il termine Web3 sia ormai diventato sinonimo di web decentralizzato agli occhi di molte persone, specie tra gli utenti occasionali, cosa che potrebbe ledere il modello DWeb nel caso il Web3 si rivelasse – come sospettano alcuni – una bolla speculatoria destinata ad esplodere.

Questa tensione crescente tra le due diverse visioni del web decentralizzato ha reso i rapporti tra le due fazioni sempre più tesi, soprattutto a partire dal 2019. Prima d’allora, secondo l’Atlantic, le intersezioni tra DWeb e Web3 erano molto più numerose. A favorirne la separazione sono stati alcuni fattori, come le polemiche sul grande impatto ecologico del mining di Bitcoin e la speculazione sfacciata legata al fenomeno degli NFT.

Secondo Danny O’Brien, membro della Filecoin Foundation, un’altra associazione che lavora per costruire il DWeb, «la community tradizionale del web decentralizzato non è a suo agio con l’idea di tech bro», espressione con cui si indicano gli operatori del settore tecnologico-digitale della Silicon Valley, animati da una cultura fortemente libertaria e individualista. Una tensione che è resa dalla stringata bio del profilo Twitter di O’Brien che dice, tutto in maiuscolo: «CI HANNO RUBATO LA NOSTRA RIVOLUZIONE / ORA CE LA RIPRENDIAMO».