I limiti della legge 194 sull’aborto

Hanno a che fare non solo col fatto che non venga applicata: ma anche con la legge stessa, per come è stata pensata e scritta

di Giulia Siviero

La legge che in Italia consente di interrompere una gravidanza è la 194. Venne approvata nel 1978 grazie alle lotte dei movimenti femministi e dopo un passaggio parlamentare durato circa due anni durante il quale, trasversalmente, molte forze politiche presenti in parlamento provarono, con più o meno forza, a opporsi alla proposta. Alla fine la legge passò, ma fu il risultato di un compromesso, il più grande dei quali fu l’introduzione dell’obiezione di coscienza.

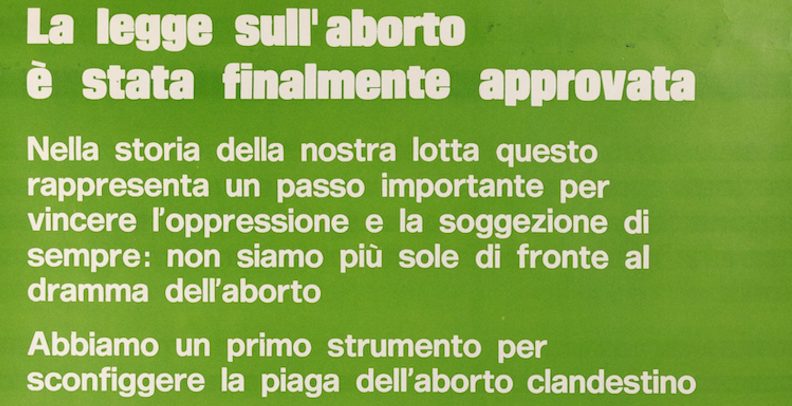

Già all’epoca, i movimenti femministi avvertirono che nel testo erano presenti gli strumenti che avrebbero potuto svuotarla: in uno dei manifesti dell’Unione delle Donne Italiane, associazione che si mobilitò moltissimo in quegli anni, si festeggiava l’approvazione definitiva della legge precisando però che sarebbe stata solo «un primo strumento».

A più di quarant’anni dall’approvazione della 194, questa legge ha mostrato non solo i moltissimi problemi legati alla sua mancata applicazione e per cui l’Italia è stata più volte richiamata dalle istituzioni europee, ma anche i limiti che dipendono direttamente da quello che contiene.

Non è una legge che stabilisce il diritto all’aborto

La 194 si intitola “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”: di fatto, non si basa sull’affermazione positiva del diritto all’aborto, ma regolamenta i casi in cui l’aborto non è considerato un reato.

L’articolo 1 chiarisce subito che «lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio».

La legge, spiega Chiara Lalli, docente di Storia della Medicina e autrice di diversi libri su libertà procreativa, aborto e obiezione di coscienza, «è il perfetto risultato del compromesso che ha portato alla sua approvazione e mostra molto chiaramente il suo paternalismo di fondo. La 194 non è soltanto una legge sull’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e non stabilisce un diritto in senso forte alla scelta e all’autodeterminazione delle donne: stabilisce quando è permesso e concesso accedervi».

L’articolo 4 elenca infatti le «circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica» della donna e rendono dunque legittimo richiedere un aborto: quelle «in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito».

Nella 194 non si parla mai di interruzione volontaria di gravidanza rispetto alla libera scelta della persona, ma si parte dal presupposto che la maternità non venga portata avanti solo per un’impossibilità: per la presenza di alcune circostanze sfavorevoli che la legge stessa chiede, innanzitutto, di superare.

L’articolo 2 si occupa dell’attività dei consultori e ribadisce che una delle loro funzioni fondamentali è quella di contribuire «a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza». Si aggiunge poi che i consultori stessi «sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi (…) della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita».

L’articolo 5 della 194 dice ancora che il consultorio e la struttura socio-sanitaria, «oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il compito in ogni caso», ma specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata da circostanze economiche, o sociali, o familiari», di esaminare delle «possibili soluzioni» e aiutare la persona «a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza».

Federica Di Martino, una delle coordinatrici della rete femminista “IVG, ho abortito e sto benissimo”, spiega come l’espressione «anche dopo la nascita» comporti che il cosiddetto «aiuto alla maternità» possa avvenire prima, quando una donna è incinta: «A causa della postura generale della legge che innanzitutto tutela la maternità e poi concede l’aborto e a causa di alcuni suoi passaggi più specifici, i gruppi antiabortisti si sono potuti intromettere con grande facilità nei percorsi verso l’aborto: per ostacolarlo. L’ingresso delle associazioni anti-abortiste negli ospedali o nei consultori pubblici è stato di fatto consentito proprio dalla 194». E viene favorito, sostenuto e finanziato con specifiche politiche a livello locale o regionale.

In Italia, il primo movimento antiabortista, il Movimento per la vita (Mpv), venne fondato subito dopo l’approvazione della 194. L’Mpv ha tra le proprie attività anche il Progetto Gemma, cioè «un servizio per l’adozione prenatale a distanza di madri in difficoltà, tentate di non accogliere il proprio bambino». Si dice che «una mamma in attesa nasconde sempre nel suo grembo una gemma (un bambino) che non andrà perduta se qualcuno fornirà l’aiuto necessario». Il progetto offre dunque sostegno economico per un anno per incentivare la donna a non interrompere la gravidanza: fa cioè esattamente quello che una parte della 194 stabilisce.

La riflessione non è un criterio medico

L’articolo 5 della legge prevede il cosiddetto “periodo di riflessione”. Dice che «quando il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, o il medico di fiducia, riscontra l’esistenza di condizioni tali da rendere urgente l’intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l’urgenza», con il quale la donna può presentarsi e praticare l’interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrata l’urgenza, alla donna viene rilasciato un documento che attesta lo stato di gravidanza e l’avvenuta richiesta, con la quale la si invita «a soprassedere per sette giorni».

Scaduti i sette giorni il documento costituisce «titolo» per ottenere in via d’urgenza l’intervento.

Il tempo della riflessione stabilito per legge è un ostacolo per la piena accessibilità all’aborto, spiega Marina Toschi, ginecologa che fa parte del direttivo dell’European Society of Contraception and Reproductive Health e che è membro di Pro-Choice, Rete italiana contraccezione aborto: «L’aborto è una prestazione medico-sanitaria che deve essere fornita nel migliore modo possibile in base a criteri scientifici come quelli che elabora e propone l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)».

La legge stabilisce che vi possa essere un periodo di attesa o meno in base alla valutazione del singolo medico: «Ma quando la donna ha già deciso per un aborto e viene da noi per chiedere una modalità di accesso all’IVG che senso ha farla attendere?» Il compito di un medico, prosegue Toschi «è quello di fare bene il proprio lavoro, e fare bene il proprio lavoro significa ascoltare la donna, le sue necessità e non ritardare la procedura di IVG con un forzato periodo di riflessione. Se la riflessione è già avvenuta le si rilascia dunque, anche per via telematica, un certificato urgente. Come afferma sempre l’OMS, prima si assumono i farmaci abortivi o prima si interviene chirurgicamente e meglio è. Proprio dal punto di vista scientifico e della salute delle donne, evitando così di esporle a complicazioni e ansie che aumentano con l’aumentare dell’età gestazionale e con l’attesa».

I limiti dell’obiezione di coscienza

La 194 è piuttosto chiara sui limiti dell’obiezione di coscienza. L’obiezione di coscienza è uno dei principali ostacoli al diritto a un aborto garantito e accessibile, ma paradossalmente potrebbe anche essere quel punto che se venisse applicato alla lettera renderebbe comunque la situazione meno complicata di quello che è oggi.

L’articolo che si occupa in modo specifico dell’obiezione di coscienza è il numero 9: stabilisce che non possa essere invocata quando il proprio intervento «è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo» e anche che «l’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza, e non dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento».

Lo status di obiettore riguarda cioè esclusivamente la pratica, ma niente che sia tecnicamente precedente o successivo alla pratica stessa, come ad esempio la consegna del documento che attesti lo stato di gravidanza e la volontà della donna a interromperlo, documento che è necessario per l’aborto ma che non coincide con la pratica abortiva.

Lo hanno precisato diverse sentenze, come quella del 2016 del Tar del Lazio che ha respinto l’idea che un’obiezione di coscienza possa permettere al medico di astenersi dalla visita della donna per accertarne lo stato di gravidanza, raccoglierne la volontà e rilasciare relativo documento, un’attività cioè «meramente preliminare non legata in maniera indissolubile, in senso spaziale, cronologico e tecnico al processo di interruzione della gravidanza».

Spiega Toschi che dunque «un medico obiettore non solo potrebbe fare l’attestato per l’IVG, ma sarebbe obbligato a farlo o a trovare in breve tempo un sostituto che lo faccia».

– Leggi anche: L’obiezione di coscienza non è un’obiezione

L’articolo 5 della 194 stabilisce tra l’altro che l’attestazione necessaria per accedere all’IVG possa essere rilasciata da un «medico del consultorio, della struttura socio-sanitaria» o da un «medico di fiducia». La legge, dunque, non dice che il certificato deve essere necessariamente rilasciato da un ginecologo: «Potrebbe essere compilato anche da un dermatologo o da un medico di famiglia. E invece, non solo sono pochi i medici di famiglia che sono disposti a fare il certificato per l’IVG, sono anche pochi quelli che sanno di poterlo fare perché durante la loro formazione spesso questa possibilità non viene nemmeno esplicitata», dice Toschi.

A questo si aggiunge il problema della mancanza di un albo apposito dei medici obiettori, in modo che le persone possano essere correttamente e preventivamente informate sulle scelte del professionista a cui si rivolgono: «Succede dunque che la donna non sa se il proprio ginecologo, che magari la segue da sempre, sia un civil servant o uno che obietta contro la legge. E succede che magari quel ginecologo dopo aver fatto la prima ecografia la mandi altrove per la certificazione».

L’articolo 9 dà anche altre indicazioni sull’obiezione di coscienza: dice che gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenute «in ogni caso ad assicurare» che l’IVG si possa svolgere (l’obiezione legale deve cioè riguardare il singolo e non l’intera struttura) e dice che le Regioni devono controllare e garantire l’attuazione del diritto all’aborto «anche attraverso la mobilità del personale».

L’articolo sull’obiezione di coscienza, quando parla delle «attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza», dovrebbe essere riletto e interpretato correttamente, secondo Lalli: «Chi è che può fare obiezione secondo la legge così per com’è scritta? Siamo sicuri che oltre ai ginecologi del chirurgico, anche gli altri siano autorizzati?».

– Leggi anche: L’aborto farmacologico si potrà fare in day hospital in tutte le Regioni

La precisazione sui ginecologi del chirurgico è oggi doverosa. L’aborto può essere praticato per via chirurgica, appunto, o per via farmacologica attraverso l’assunzione della cosiddetta pillola abortiva, la RU486. I vantaggi della seconda opzione sono diversi: è una pratica sicura – come dimostra la più autorevole letteratura scientifica internazionale e come afferma l’OMS, che ha incluso i due farmaci abortivi nella lista delle medicine essenziali – ed evita l’intervento chirurgico, l’anestesia e l’ospedalizzazione.

A fronte degli aborti eseguiti per via farmacologica, le «attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza» citate dalla 194 relativamente all’obiezione di coscienza che significato assumono? Prescrivere, prendere dallo scaffale o consegnare la scatola di RU486 può essere considerato un atto direttamente collegato alla pratica abortiva oppure no? Fino a dove ci si può spingere con l’applicazione dell’obiezione di coscienza in questo nuovo contesto?

Ma ci sono molte altre domande possibili e doverose rispetto al problema dell’accessibilità all’aborto: perché non praticare gli aborti farmacologici in telemedicina, cioè dopo un consulto medico da remoto? Perché non permettere ai medici di effettuare l’interruzione di gravidanza, entro certi limiti di tempo, nei loro studi professionali come previsto ad esempio dalla legge irlandese? Perché non sono state applicate né sono state recepite dalla maggior parte delle regioni le linee di indirizzo per l’interruzione volontaria di gravidanza per via farmacologica emanate dal ministero della Salute due anni fa? Perché, nella maggior parte delle Regioni, non si consegnano le pillole per l’aborto farmacologico nei consultori? E perché non insegnare l’aborto medico nelle scuole di specializzazione?

La 194, all’articolo 15, stabilisce che le Regioni, con le università e con gli enti ospedalieri promuovano l’aggiornamento del personale sanitario anche «sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza».

Quella della formazione del personale sanitario è una questione fondamentale, dice Lalli: «A Roma, ad esempio, su quattro scuole di specializzazione tre non sono sedi in cui si pratica l’IVG. Il policlinico Umberto I, che ha un punto IVG, ha 25 medici obiettori su 30, i dati sono dello scorso ottobre». Questo pone un problema di servizio, ma anche di formazione dei ginecologi. «Siamo sicuri» prosegue Lalli «che questi medici saranno formati adeguatamente e che non useranno invece ancora tecniche vecchie? La medicina avanza. Pensiamo al taglio cesareo in sicurezza che ha permesso di eliminare un conflitto che prima invece si poneva: salviamo la donna o il nascituro? Siamo allo stesso punto: è come se il cesareo non fosse mai stato introdotto e noi continuassimo ad accanirci con il parto naturale. Con la possibilità del farmacologico, ma la mancata formazione sul farmacologico, le nuove e buone pratiche mediche vengono in gran parte ignorate. Non diamo alle donne informazioni né la possibilità di scegliere il metodo».

Applicare la legge o farne una nuova?

A causa dei limiti della 194, c’è chi da una parte ne chiede una piena applicazione e chi invece pensa che sarebbe arrivato il momento di avere una nuova legge. Per Lalli, se la legge fosse realmente applicata «lo scenario sarebbe migliore», nonostante si tratti di un testo «mediocre con un’impostazione paternalistica, che non parte dalla premessa della libera scelta delle donne e che non mette al centro la loro la libertà».

Per Marina Toschi stiamo parlando di una legge che è stata concepita più di quarant’anni fa e che non contempla e non regolamenta le nuove opzioni che sono oggi a disposizione: «Al momento però non sono sicura che ci siano le condizioni politiche per modificarla. La direzione da scegliere penso debba essere quella di lavorare per una migliore applicazione che potrebbe essere favorita da nuovi regolamenti, che prevedano ad esempio delle sanzioni in caso di mancata applicazione, o premialità e penalità negli obiettivi di budget annuali per i direttori sanitari degli ospedali e delle aziende sanitarie che applicano o meno la legge. O ancora: perché non regolamentare più rigidamente l’obiezione, chiedendo maggiori ore di lavoro a chi obietta o una differenza di stipendio? Una sorta di servizio civile di compenso, come avveniva per chi rifiutava di fare il militare».

Per Federica Di Martino la legge andrebbe ripensata e riscritta: «Innanzitutto è stata declinata unicamente al femminile e quindi per le donne cisgender», le persone cioè che si identificano come donne essendo nate di sesso femminile. «Questo piano investe non soltanto la questione dell’aborto, ma anche quello delle mestruazioni, ad esempio. Ricondurre unicamente le pratiche della salute riproduttiva a corpi femminili e identità cisgender esclude dall’ordine del discorso le persone transgender e non binarie, che ancora una volta si trovano ad essere invisibilizzate e dunque escluse dal campo dei diritti. Abbiamo l’urgenza, oggi più che mai, di rivendicare una medicina di genere che sia sempre più attenta e inclusiva, e questo non può non valere per i termini di una legge che norma i diritti riproduttivi».

Per Di Martino, poi, anche se la 194 venisse pienamente applicata continuerebbe a contenere degli elementi oggi inaccettabili: «L’obiezione di coscienza, ovviamente e su tutto: se oggi un medico decide di specializzarsi in ostetricia e ginecologia e di lavorare in un ospedale pubblico sa bene che l’aborto non è più un reato. E non è più concepibile che ci si possa sottrarre alla legge tramite una scappatoia prevista dalla legge stessa».

Sui tempi opportuni per fare dei cambiamenti che sembrano non arrivare mai, Di Martino spiega che «sono anni che continuiamo ad ascoltare questo vecchio adagio per cui non è il periodo storico più giusto, perché correremmo il rischio di perdere tutto. E se lo stessimo già perdendo, ma senza accorgercene?». Per lei questo è un rischio ancora maggiore. «I nostri corpi e le nostre scelte riproduttive non sono merce di scambio, slogan da manifesto di propaganda. I nostri corpi e le nostre scelte riproduttive sono un campo di battaglia, per qualcuno da conquistare e assoggettare, per noi da preservare e riconoscere. Non è più il tempo di giocare al ribasso, adattarsi a scelte di compromesso, tacere in attesa che qualcosa di buono, forse, arriverà. È da questi corpi, dai nostri desideri, dalle pratiche di mutualismo, da una volontà politica tangibile che dobbiamo muovere: per vedere riconosciuto non solo il nostro diritto ad abortire, ma quello a poter esistere, dire di noi e decidere per noi».