Il romanzo rosa che iniziò la censura fascista

Scritto dalla popolare autrice Mura, raccontava la storia d'amore tra una donna bianca e un uomo di origini africane: fu ritirato dopo poco

di Marta Impedovo

Nel 1934, come supplemento alla rivista letteraria Novella, uscì un romanzo rosa che spinse Mussolini a rendere più accentrato il potere di censura in Italia. Il romanzo s’intitolava Sambadù, amore negro e raccontava la storia d’amore passionale e travolgente tra una vedova dell’alta borghesia fiorentina, Silvia Dàino, e un ingegnere di origini africane cresciuto in Italia, Sambadù Niôminkas. Era stato scritto da Maria Assunta Giulia Volpi Nannipieri, una giornalista e scrittrice già molto nota con lo pseudonimo Mura.

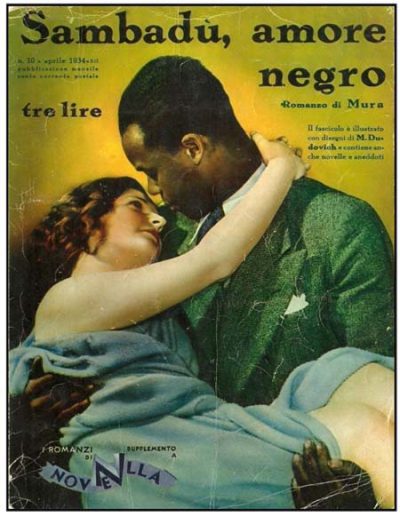

Una prima versione della storia era già uscita sulla rivista di moda Lidel nel 1930 ma era passata inosservata. Quattro anni dopo, a Mussolini – che stava preparando la campagna coloniale d’Etiopia – bastò vedere la copertina della nuova edizione con l’illustrazione di un uomo nero ben vestito che teneva tra le braccia una donna bianca, per dare l’ordine di ritirare tutte le copie e mettere l’autrice sotto il controllo della polizia politica. Mura continuò a scrivere romanzi di successo ma quel libro venne dimenticato e per molto tempo restò introvabile. Nel 2010, a 70 anni dalla morte dell’autrice, il libro è diventato di dominio pubblico; nel 2021 è stato reso disponibile online da LiberLiber, un’associazione che pubblica su internet testi liberi dal copyright, mentre lo scorso aprile è stato ristampato dalla casa editrice di autopubblicazioni Ad Astra, che ha ripreso l’immagine originale della copertina. Un estratto delle prime pagine si può leggere alla fine di questo articolo.

Maria Assunta Giulia Volpi Nannipieri era nata nel 1892 a Bologna da una famiglia borghese. A vent’anni si era trasferita a Milano dove aveva cominciato a lavorare per il Touring Club Italiano e a scrivere di viaggi e di cultura per vari giornali e riviste. Successivamente si era trasferita a Gavirate, in provincia di Varese, dove aveva scritto la gran parte dei suoi libri e trascorso gran parte della sua breve vita: morì infatti a quarantotto anni in un incidente aereo mentre tornava da un viaggio a Tripoli.

Il primo romanzo di Mura s’intitolava Perfidie e uscì nel 1919 edito da Sonzogno: raccontava una storia d’amore tra due donne. Fin dall’inizio, Mura si pose come una scrittrice di romanzi d’amore trasgressiva e poco convenzionale per l’epoca. Come ha scritto Giacomo Papi nel suo ultimo libro, Italica, «Mura scriveva con allegria del desiderio femminile, del piacere di farsi palpare da un medico o di essere corteggiata da una donna»; cose che in quegli anni non era frequente leggere nemmeno nei romanzi rosa.

Non a caso, lo pseudonimo che aveva scelto per firmare le sue opere era ispirato al soprannome di Maria Nicolajeva Tarnowska, una contessa russa che in quegli anni era stata processata e condannata per aver fatto da mandante all’omicidio di uno dei suoi amanti. Ma come scrive Patrizia Violi nel libricino Breve storia della letteratura rosa, lo pseudonimo era anche un modo per «tutelarsi ed essere più libera di scrivere sotto le regole del perbenismo imperante».

– Leggi anche: Perché uno scrittore non si firma

Negli anni del primo dopoguerra l’industria culturale e l’editoria erano in forte crescita e la diffusione della letteratura rosa diede un grande contributo a questo fenomeno. Il terzo libro di Mura, Piccola, uscì nel 1921: fu un enorme successo e vendette 33mila copie. Raccontava la storia e i turbamenti interiori di un’adolescente, Anna, che vive con i propri genitori e viene affascinata da un uomo molto più grande ospite a casa loro per un periodo.

Da lì in poi Mura continuò a pubblicare romanzi, circa una trentina in tutto. Patrizia Violi scrive di Mura che fu «la prima a capire che la biografia di un’autrice di romanzi rosa deve essere mercé accessibile alle lettrici per aumentarne la fama». E infatti Mura non si sposò mai ed ebbe molti amanti anche più giovani: ebbe però anche una relazione duratura con Alessandro Chiavolini (che fu redattore del Popolo d’Italia e segretario particolare di Mussolini), insieme a cui scrisse diversi libri per bambini, tra cui Le avventure di Nasino. È soprattutto insieme a Chiavolini che visitò vari paesi del mondo e fu probabilmente dopo un viaggio in Africa che ebbe l’idea della storia di Sambadù.

Il romanzo, pubblicato da Rizzoli, inizia in medias res, a storia avviata: una notte, Silvia è alle prese con l’allagamento del bagno della camera d’albergo di Roma in cui vive, e Sambadù, anche lui ospite nello stesso albergo, entra sfondando la porta per rispondere a un suo grido d’aiuto. Il romanzo è scritto in prima persona, al presente, e usa molti dialoghi, tutte cose che facilitano l’immedesimazione delle lettrici con la protagonista e che rendono la lettura delle oltre duecento pagine molto scorrevole, come ci si aspetta da un romanzo di questo genere.

L’intesa e l’interesse tra Silvia e Sambadù scattano subito, ma la loro storia d’amore si scontra presto con gli ostacoli dati dal colore della pelle di lui. Nonostante venga descritto come un uomo gentile e colto, per tutta la prima parte del libro emerge continuamente il conflitto dovuto alla cultura razzista dell’epoca: mentre lei è una donna altolocata, lui viene sempre percepito dalla società come un “selvaggio”. L’intreccio si complica con il personaggio di Marisi, un uomo bianco che seduce Silvia, e Jo, una ballerina nera che incontra Sambadù. Nel confronto tra i due Marisi viene messo da parte, mentre tra Silvia e Jo si instaura un legame di amicizia: non era raro, nella letteratura rosa del tempo, che emergessero intrecci secondari basati sull’amicizia o l’aiuto reciproco tra donne.

La prima versione del romanzo uscita su Lidel nel 1930 si chiudeva con un lieto fine, il matrimonio tra i due, e da questo punto di vista rappresentava una vera sfida all’ideale fascista di “conservazione della razza”. Nel libro uscito nel 1934 invece la storia proseguiva: i due avevano un figlio insieme ma poi le cose cominciavano ad andare male, lui diventava geloso e possessivo. A questo punto della storia il tema centrale non era più la questione “razziale” ma la rivendicazione di libertà – altrettanto contraria ai principi fascisti – di Silvia, che non potendo più accettare di essere relegata al ruolo di moglie in una relazione così opprimente, decide di lasciare Sambadù.

Quando lui dice di voler tornare in Africa, Silvia si impone per tenere con sé il figlio e crescerlo da sola, adducendo come ragione che un bambino nato da una donna bianca non verrebbe mai accettato in uno stato africano. La conclusione di questa edizione ristabiliva in qualche modo l’“ordine” iniziale che avrebbe fatto piacere al fascismo: la fine di una relazione “sbagliata” e il ritorno di Sambadù in Africa. La stessa operazione Mura l’aveva fatta anche in Perfidie, riportando nel finale la protagonista all’interno di una relazione eterosessuale dopo la “scappatella” con una donna.

Ma mentre la prima edizione era nascosta dentro una rivista e passò inosservata, la seconda fu pubblicata da Rizzoli e illustrata da un disegnatore ai tempi molto noto: Marcello Dudovich. Quando Mussolini vide il libro appena uscito con la sua copertina così eloquente ordinò alla polizia di sequestrare ogni copia esistente del romanzo sostenendo che offendesse la dignità della razza. Allora non era così impensabile vedere una donna nera in abiti succinti sulle copertine di libri o riviste, ma che ci fosse un uomo, ben vestito e con una donna bianca tra le braccia non era accettabile. In generale, ai tempi le relazioni tra uomini bianchi e donne nere erano culturalmente accettate ma il contrario no. A questo si aggiunge che si trattava di un libro scritto da una donna e rivolto a un pubblico femminile, cosa che spaventò ancora di più perché fu visto come un incoraggiamento alla trasgressione.

Il giorno dopo il ritiro delle copie, il 3 aprile del 1934, Mussolini mandò una circolare firmata di suo pugno che imponeva alle case editrici di inviare, prima di qualsiasi pubblicazione, tre copie alle prefetture di riferimento, che poi ne avrebbe mandate due a Roma. Diffidò l’illustratore, Marcello Dudovich, nonostante la copertina non fosse opera sua (solo le illustrazioni dentro il libro lo erano) e fece ritirare il quotidiano La voce di Mantova dalle edicole perché conteneva una recensione positiva del romanzo. Mura fu messa sotto il controllo della polizia politica, ma questo non le impedì di continuare a lavorare fino alla morte.

L’episodio ha interessato molti studiosi: alcuni, come Guido Bonsaver, docente di Cultura italiana all’Università di Oxford, sostengono che fu proprio il libro di Mura a dare una prima svolta razzista alla censura e al controllo sull’opinione pubblica di Mussolini, con ampio anticipo rispetto al razzismo più radicale che si affermò con la guerra in Etiopia e dopo qualche anno con le leggi antiebraiche. Altri invece ipotizzano che la riorganizzazione e l’accentramento della censura fossero un processo già iniziato e che il libro di Mura fu solo un pretesto per portarlo a compimento.

La storia di Mura si intreccia con quella di un’altra scrittrice di romanzi rosa che iniziò la sua carriera qualche anno dopo: la marchesa Amalia Liana Negretti Odescalchi, detta Liala. Vengono spesso descritte come autrici rivali e sembra che quando la casa editrice Sonzogno, per cui Mura pubblicò alcuni dei suoi successi, le chiese un parere sull’ipotesi di pubblicare anche Liala, lei si oppose con decisione. Moltissimi anni dopo, nel 2007, Sonzogno pubblicò un libro inedito e incompiuto di Liala, che fece completare alla scrittrice e giornalista Mariù Safier e che s’intitola Con Beryl, perdutamente. Anche questa è la storia di una donna bionda, Marta Gaya, che si innamora di un giovane ufficiale congolese, Beryl Absul. In un articolo che uscì allora su Repubblica, il critico letterario Enzo Golino scrisse: «Possibile che Sambadù, amore negro abbia ispirato in qualche tratto Con Beryl, perdutamente? Pur suggestiva, è una domanda superflua: certi stereotipi letterari hanno una durata imperitura».

***

— Aiuto!

Non ho potuto trattenere un urlo di invocazione. Poi, per qualche momento, non sono riuscita a ragionare. Prima c’io trovi la forza e il tempo di chiudermi sulle spalle l’accappatoio che ho potuto afferrare con un miracolo di equilibrio, e mentre l’acqua della vasca trabocca ed allaga il pavimento, il mio vicino di camera, con una spallata, ha fatto cadere la porta di comunicazione, è salito senza esitare su uno sgabello, ed ha chiuso il rubinetto della conduttura.

Un silenzio immediato e meravigliato ci ha messi dinanzi, con gli occhi negli occhi: lui sgomento senza sapere il perché e tuttavia sorridente; io tutta tremante, con una gamba indolorita dall’urto contro il gruppo dei rubinetti del bagno, uno dei quali dev’essere ormai inservibile. Sono scivolata, non so perché, né come, proprio nel momento in cui con un piede ancora sospeso stavo per entrare nell’acqua.

Dal corridoio qualcuno bussa alla porta della camera. Poiché la mia sofferenza è così acuta da impedirmi qualsiasi gesto, faccio un cenno con gli occhi al grande uomo che mi guarda in silenzio, occupando tutto il vano della porta scardinata:

— La prego, io non posso muovermi!

E mi lascio cadere su una sedia contro la toilette, quasi svenuta, con i piedi nudi nell’acqua che si alza sul pavimento come un’alta marea, e sulla quale galleggiano le mie pantofoline di paglia giapponese: con tutte e due le mani premo l’accappatoio sulla gamba che mi fa male.

Il facchino entra e resta per un attimo incantato sulla soglia:

— Che disastro! Ma perché non hanno aperto subito il tubo di scarico?

— Bravo! — esclama il mio vicino confuso ed irritato, — perché ho pensato prima di chiudere la conduttura… Aprite ora lo scarico e provvedete ad asciugare il pavimento. La porta di comunicazione, invece, la sistemerò io per questa notte: domani provvederemo al resto.

Si volge verso di me che respiro a fatica e s’inchina.

— Mi perdoni se sono entrato un po’ bruscamente, ma il suo grido mi ha… spinto ad atti estremi… — S’interrompe. — Del sangue, signora, del sangue sull’accappatoio! È ferita e non dice nulla!

— Ancora non mi rendo conto…

Senza chiedere il permesso, egli mi prende fra le braccia, mi solleva, mi porta nella camera e mi sdraia sul letto per asciugarmi i piedi fradici che erano rimasti immersi nell’acqua, poi mi mette sotto le coperte e lievemente, attentamente, senza toccarmi né scoprirmi, mi toglie l’accappatoio che in qualche punto è bagnato.

— Bisognerà chiamare un medico… dice, esaminando la macchia di sangue. — E intanto bisogna provvedere alla prima disinfezione. Mi permetta, signora… Ho nella mia camera un po’ di tintura di iodio; vado a prenderla.

Se ne va rapidamente, abbottonando l’ultimo bottone al collo del pigiama di lino bianco, e ritorna subito, correttamente avvolto in una vestaglia di lana rossa. Tra le mani ha la bottiglietta dell’iodio e un asciugamano. Con un moto istintivo di pudore mi difendo dal gesto che egli tenta di abbozzare per rialzare le coperte.

— No, no… non tema. Possiamo scoprire soltanto la ferita. Provi a piegare la gamba.

Il pudore, nei suoi occhi, si tramuta in timidezza. Ad ogni volger di sguardi le pupille chiedono perdono di tutto: di essere accorso al primo grido, di avermi sollevata fra le sue braccia, di volermi curare la ferita violando l’intimità delle coperte, e quasi chiede perdono di esistere, lui, così nero, di fronte alla mia presenza bionda, e di osare gesti che non sono abituali fra persone che non si conoscono.

Io taccio e lascio fare: soffro troppo per ribellarmi.

Solleva la coperta di fianco e scopre il ginocchio. Un po’ sopra alla rotula, la ferita si apre tutta rossa di sangue: sembra larga, e forse è profonda. Egli la esamina con attenzione senza dir nulla, poi colorisce di iodio tutta la pelle attorno, così da isolarla da probabili infezioni; e con una voce dolcissima, che dissipa quella specie di rivolta che sta nascendo dentro di me all’idea di essermi adattata a subire le attenzioni di questo ignoto che ho sempre considerato come un selvaggio, mormora sorridendo:

— Sarebbe necessaria una medicazione più scrupolosa… Non oso toccare la ferita con l’iodio: non credo che lei potrebbe resistere al bruciore senza gridare…

— Sono coraggiosa…

— Ma in questo caso non lo sono io. Non posso sopportare il pensiero di farla soffrire.

Sorridiamo tutti e due, poi indico una bottiglia sulla mia toilette stringendo i denti per trattenere un lamento.

— Lì, sul marmo… c’è dell’acqua ossigenata.

— Perfettamente, e non le farà troppo male. Non si muova, ora… Brava!

Mi pare impossibile che due mani maschili sappiano compiere gesti così lievi e così delicati: il mio vicino di camera disinfetta bene la ferita, riuscendo ad arrestare la lieve perdita di sangue, poi la copre con uno dei miei fazzolettini di lino inzuppato d’acqua ossigenata, avvolge la gamba nell’asciugamano, riabbassa le coperte, le distende bene, e mi rialza il cuscino.

— Non credo che la presenza del dottore sia necessaria, stasera. La ferita è meno profonda di quanto appariva… Occorre tenere la gamba in riposo per un paio di giorni. Poi sarà guarita.

— Io non so come dirle grazie…

Il facchino, che ha terminato di asciugare il pavimento del gabinetto da bagno, attraversa la camera per ritornare a prendere il suo posto di «guardia».

— Se la signora ha bisogno, mi chiami pure: ormai non dormo più.

— Mi dispiace, facchino. Che ore sono?

— Le tre, signora.

Se ne va. Il signore che mi ha salvata prima e medicata poi, chiude la porta sul corridoio e si riavvicina al mio letto: immobile presso il capezzale, rimane a contemplarmi con una fissità che mi mette in agitazione e che mi spaventa anche un poco.

— Fa male?

— Piuttosto. Ma è un male sopportabilissimo.

— Non vorrei apparirle importuno, signora, tuttavia oso pregarla di lasciarmi un po’ qui con lei, finché il dolore della ferita non diminuisce e finché non mi accorgo che ha sonno.

— Finirà col perdere tutta la notte.

— Oh, non pensi a me. Il mio sonno non è urgente: posso rimandarlo a domani. Vuole che spenga la luce del lampadario e che accenda questa più riposante della piccola lampada?

Non attende che gli dica di sì. Spegne ed accende, poi si mette a sedere presso il mio letto, in silenzio. Lo guardo nella penombra con una specie di timore che tento di nascondere in tutti i modi. Gli occhi, ora, sembrano più grandi, con la cornea di smalto bianchissimo e la pupilla troppo lucida, piccolissima, nell’iride un po’ schiarita. L’impressione più violenta la ricevo dalle sue mani così assolutamente nere sul dorso e così violacee nel cavo, da far pensare a qualche cosa di artificiale che si può cancellare o mutare, con un gesto, come se fosse una truccatura. Ma il mio vicino di camera è un autentico negro, e tale rimarrà nonostante la mia illusione.

Un pensiero improvviso mi fa sorridere. — Che cos’ha? — Penso che, giù, in sala da pranzo, quando la vedevo seduto di fronte alla mia tavola, non sapendo darle un nome perché ignoro i nomi africani, la chiamavo mentalmente «Pays chauds».

— È grazioso… — s’inchina, — mi chiamo Sambadù Niôminkas, della tribù di Niomi.

— E non immaginavo che sapesse parlare così bene l’italiano. Coi camerieri l’ho sempre sentita parlare in francese.

— Unicamente perché sono essi a parlarmi francese. Ma io abito in Italia da molti anni, signora; da quando ero un giovanetto. Ho studiato a Firenze dove mi sono laureato ingegnere e sono a Roma per la mia professione.

— Non rammento più il suo nome.

— Sambadù Niôminkas.

— Grazie.

Un momento di silenzio che ci mette tutti e due in imbarazzo. Nell’albergo il silenzio è assoluto, e siamo soli in questa pausa notturna che ci avvolge di complicità.

— Abuso della sua cortesia e della sua pazienza. Mi perdoni.

— No, non se ne vada subito. Vorrei la giacca del mio pigiama: deve essere sotto il piumino. Ecco. Sì, grazie. Adesso si volti un momento dall’altra parte perché voglio indossarla.

Si avvicina alla finestra della quale chiude le imposte, ed attende che lo richiami.

— Sono pronta!

Con le braccia coperte, rialzata un po’ sui cuscini, mi sento più a mio agio, come se qualche cosa mi difendesse. Sambadù mi guarda sorridendo senza tuttavia assicurarsi. Attende un invito.

— Vorrei farle una confessione… — dico, indicando una sedia per non sentirmi oppressa dalla sua alta statura. — Una confessione che potrebbe anche spiacerle, ma che è sincerissima e che merita di essere perdonata appunto per merito della sua franchezza. Ho sempre avuto paura dei…

— Dica pure: dei negri.

— Degli africani. Non ne avevo avvicinati mai. Mi pareva che fossero selvaggi refrattari a qualsiasi forma di civiltà; mi pareva che non potessero sentire, ragionare, vivere come noi: la differenza di razza, di lingua, me li aveva resi talmente estranei da non pensare di poterli comprendere anche se mi avessero parlato in italiano. Ora sono stupita e turbata anche. Tutte le mie convinzioni sono sconvolte.

Sambadù mi guarda e tace: nei suoi occhi la nostalgia diviene tristezza e malinconia. Dico con accento di rammarico:

— Le sono dispiaciuta?

— Nessuno mi ha detto mai con tanta delicatezza la propria avversione alla mia razza.

Tento di mettermi a sedere, dimenticando la mia gamba ferita. Sambadù si è alzato subito per trattenermi.

— Non si muova! Questo scatto, perché? Non è vera l’avversione? No? Allora tanto meglio, ma non si muova…

Si riforma, denso e compatto, il silenzio imbarazzante. Si sente il tempo che passa minuto per minuto. Poi Sambadù sorride con quei suoi denti così risolutamente bianchi che sprizzano bagliori.

— La ringrazio per lo scatto di dianzi.

Poiché non si rimette a sedere, gli chiedo:

— Ha sonno? Vuole andare a nanna?

— Non ho sonno. Andrò a dormire quando mi manderà via.

Dritto accanto al mio letto, così tutto rosso e nero, con quel balenare di occhi e di denti, pare un essere soprannaturale, o uno schiavo vestito con gli indumenti del padrone.

— Io indovino quello che pensa, signora. Un po’ le faccio paura, e un po’ la faccio ridere; un po’ ha soggezione, e un po’ ha voglia di darmi degli ordini. Gli uomini neri, in Italia e in Europa, in generale, o sono dei servi o degli artisti. Io sono un ingegnere, un uomo ormai fuori della mia razza, e la mia pelle nera non ha più nulla a che fare coi miei pensieri, col mio cuore, con la mia anima, con la mia sensibilità.

Poiché non dico nulla, e lo guardo con gli occhi semichiusi, egli si curva un poco su di me e chiede sottovoce:

— Ha sonno? La ferita fa male?

— Non troppo e non credo di aver sonno. Ma sono stanca: una stanchezza improvvisa dovuta forse più all’emozione che alla fatica.

Sambadù si alza e mi appare confuso: sul suo volto nero è impossibile intuire i sentimenti che si agitano nel suo cuore.

— Chiudo la porta di comunicazione col gabinetto da bagno, e lascio l’altra aperta. Se avesse bisogno di me, mi chiami. Ho il sonno leggero… ammesso che possa dormire.

— Perché dubita?

— Non lo so. Ma credo che sia difficile dormire quando si porta con sé la visione di tanto oro e di tanta luce…

È un complimento per i miei capelli e gliene sono grata. Gli porgo la mano ed egli la tiene un momento nella sua, considerandola con un sorriso triste. Sopra il suo palmo violaceo, largo, solido, la mia mano piccola, bianchissima, esile, sembra un giocattolo di porcellana. Egli si curva a baciarla, lentamente, sfiorandola appena con le sue labbra nere, calde, e così morbide che sembrano di velluto.

— Sento me stesso, come sono esteriormente, soltanto quando il contrasto della pelle bianca risalta su quella mia così nera. Lei immagini quale sensazione di sgomento mi possono dare tanti capelli biondi come i suoi… Vado via subito. Buona notte.

Sulla soglia del gabinetto da bagno, allunga un braccio e prende il mio abito da ballo che il facchino ha gettato su una sedia.

— Il suo bel vestito! Guardi come l’ha ridotto! Glielo stendo sul divano, insieme con tutti questi altri indumenti di pizzo… Non la diverte lo spettacolo di questo grande uomo nero che raccoglie, con le sue grosse mani, le piccole cose fragili e lievi che vestono una signora in abito da sera?

— No. Mi fa bene invece il pensiero di aver incontrato per caso un uomo che, pur essendo d’un’altra razza, mi ispira una inspiegabile fiducia e che ho voglia di considerare mio amico.

Mi si riavvicina e mi bacia ancora la mano, poi sottovoce, per non dissipare la gioia che gli è venuta dalle mie parole, mi sussurra:

— Grazie.

Esce in punta di piedi, con una mano sul cuore per trattenere dentro di sé la commozione che già gli brilla negli occhi, e non appena se n’è andato la stanza mi sembra più grande e più vuota.

Sambadù, amore negro

Mura (Maria Assunta Giulia Volpi Nannipieri)

(Milano, Roma: Rizzoli e C., 1934)

Licenza Creative Commons

Digitalizzazione e pubblicazione: Claudio Paganelli

Revisione: Gabriella Dodero

Versione integrale disponibile in PDF su liberliber.it