I comportamenti molesti nei gruppi maschili

Cosa porta alcuni uomini a compiere e tollerare nel gruppo azioni che non compierebbero da soli ha a che fare con fattori psicologici e radicati stereotipi culturali

Le testimonianze di molestie fisiche e verbali subite da più di un centinaio di donne nel corso della recente adunata annuale del corpo militare italiano degli Alpini a Rimini e San Marino, tra il 5 e l’8 maggio scorso, stanno generando da diversi giorni un’ampia discussione sui giornali e sui media. Discussione incentrata sulla quantità e gravità delle testimonianze, sui casi di molestie riferiti in occasione di precedenti adunate degli alpini e su alcuni criticati tentativi istituzionali di escludere qualsiasi relazione tra l’adunata a Rimini e i comportamenti molesti.

In un comunicato in cui ha sostenuto l’ipotesi che le molestie siano state opera di persone esterne al corpo militare ma vestite come se ne facessero parte, l’Associazione Nazionale Alpini (ANA) ha comunque definito «fisiologica» l’eventualità che «episodi di maleducazione» si verifichino «quando si concentrano in una sola località centinaia di migliaia di persone per festeggiare». Secondo una stima della società di consulenze nel settore del turismo Trademark Italia, l’edizione del 2022 dell’adunata degli Alpini a Rimini ha complessivamente attirato nella città oltre 160 mila persone e generato un indotto di 168 milioni di euro.

Le relazioni tra gli atteggiamenti sessisti e una particolare attitudine cameratesca e maschilista condivisa tra diversi uomini nei ritrovi che ne coinvolgono migliaia sono spesso istituite intuitivamente o sulla base di testimonianze ed esperienze. In generale, sul piano dell’analisi teorica, il concetto di gruppo rappresenta sia una categoria nota nell’ambito delle violenze di genere – la violenza sessuale di gruppo è una specifica fattispecie criminosa nel codice penale italiano – sia una categoria lungamente studiata nelle ricerche di psicologia sociale che si occupano delle dinamiche che si sviluppano all’interno dei raggruppamenti di individui.

– Leggi anche: L’assiepamento sui social durante l’invasione dell’Ucraina

Diverse altre nozioni e categorie utilizzate da tempo nelle scienze sociali e direttamente collegate al concetto di gruppo permettono di cogliere e spiegare varie sfaccettature di fenomeni sociali anche molto complessi. E possono servire a stimolare riflessioni che tengano conto dei molteplici fattori che condizionano i comportamenti all’interno dei gruppi. Inclusi i gruppi prevalentemente o esclusivamente formati da individui di genere maschile e che rappresentano l’oggetto di uno specifico ambito di studi interdisciplinari noti nel contesto anglosassone come men’s studies.

L’identità sociale, il conformismo e la «deindividuazione»

Modelli teorici come quello dell’identità sociale, sviluppato a partire dagli anni Settanta dagli psicologi britannici Henri Tajfel e John Turner, hanno permesso di definire i gruppi come insiemi di persone che condividono un’identità collettiva basata sull’appartenenza a una stessa categoria sociale. Condizione che porta quelle persone a misurare e valutare sé stesse sulla base degli attributi che definiscono l’identità sociale, secondo una forma di «auto-categorizzazione» che minimizza le differenze tra i soggetti all’interno del gruppo e accentua invece le differenze tra gruppi.

Per rafforzare l’identità sociale e ridurre l’incertezza nella definizione di sé e nell’identificazione del gruppo, i soggetti tendono ad applicare pregiudizi favorevoli al proprio gruppo e, allo stesso tempo, mettere in atto comportamenti discriminatori verso altri. Che è la ragione per cui il modello dell’identità sociale è stato utilizzato, tra le altre cose, anche nello studio di fenomeni sociali come il razzismo, il sessismo e l’omofobia, che coinvolgono gruppi generalmente contraddistinti da identità e comportamenti rigidamente definiti e altamente prescrittivi.

Altre ricerche hanno permesso nel corso del tempo di comprendere come sia possibile per un individuo assumere nel gruppo comportamenti molto diversi da quelli che assumerebbe se fosse da solo. Come descritto fin dagli anni Cinquanta da diversi studi sull’influenza sociale esercitata all’interno dei gruppi (anche quelli poco numerosi), le convinzioni e opinioni della maggioranza possono condizionare le valutazioni e le percezioni di dati oggettivi da parte degli individui.

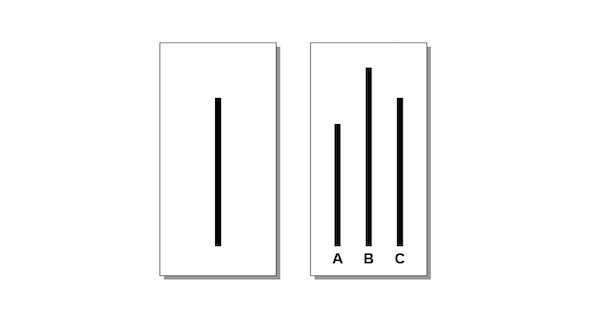

In una nota serie di esperimenti sul conformismo condotti nel 1951 dallo psicologo americano Solomon Asch, a gruppi di otto studenti universitari maschi venne richiesto di svolgere un semplice compito di percezione visiva. Lo sperimentatore presentava agli studenti una scheda con una linea disegnata e un’altra scheda con tre linee di diversa lunghezza, una delle quali era della stessa lunghezza della linea disegnata sulla prima scheda e le altre due palesemente più lunghe o più corte. Chiedeva quindi a ciascun partecipante di dire ad alta voce quale delle tre linee sulla seconda scheda fosse della stessa lunghezza della linea sulla prima scheda.

L’esperimento prevedeva la complicità tra lo sperimentatore e sette studenti, all’insaputa dell’ottavo, il soggetto dell’esperimento. Il gruppo, disposto in modo che il soggetto dell’esperimento rispondesse sempre per ultimo o penultimo, aveva ricevuto istruzioni su come procedere nello svolgimento delle 18 prove previste. Dopo aver dato le risposte ovvie e corrette nelle prime due prove, nelle successive i sette complici dello sperimentatore avrebbero dato risposte chiaramente sbagliate ma in modo concorde.

I risultati degli studi di Asch mostrarono notevoli differenze individuali nel comportamento dei soggetti dell’esperimento. Ma, nel complesso, il 75 per cento degli studenti fornì in almeno una prova la risposta sbagliata e conforme a quella data dal gruppo, pur dichiarando successivamente di sapere quale fosse la risposta corretta, come peraltro dimostrato in altre prove individuali. «Che giovani ragionevoli, intelligenti e benintenzionati siano disposti a definire bianco il nero è un fatto preoccupante», scrisse Asch commentando i risultati dei suoi esperimenti.

Le implicazioni degli studi di Asch furono ritenute rilevanti nell’analisi di diversi contesti e situazioni di vita reale, in cui conformarsi alle risposte prevalenti nel gruppo – pur conoscendo le risposte corrette – può portare a esiti problematici sotto l’aspetto della convivenza civile.

Negli anni Settanta, approfondendo un altro fenomeno noto nella psicologia sociale come «deindividuazione» (un concetto teorizzato già alla fine dell’Ottocento dallo psicologo e sociologo francese Gustave Le Bon), lo psicologo americano Ed Diener studiò il comportamento di circa 1.300 bambini a Seattle impegnati nei rituali giri per le case della città durante la festa di Halloween.

Diener e gli altri ricercatori scoprirono che i bambini che avevano l’opportunità di rubare soldi e caramelle dalla casa che avevano appena visitato erano più inclini a farlo se erano in gruppo e se la persona che li aveva salutati alla porta non aveva chiesto loro come si chiamassero. Essere in gruppo anziché da soli e sentirsi protetti da una condizione di anonimato, peraltro probabilmente accentuata dall’indossare un costume di Halloween, risultarono fattori determinanti per il comportamento dei bambini e per la loro convinzione di non poter essere ritenuti individualmente responsabili.

– Leggi anche: Dovremmo studiare meglio gli effetti dei social network sul comportamento collettivo

L’appartenenza a un gruppo e la tendenza dell’individuo ad agire in base a come il gruppo agisce sono generalmente descritti nella psicologia sociale come fattori in grado di condizionare le convinzioni morali dell’individuo e di «normalizzare» il comportamento, non necessariamente in un senso negativo. Il gruppo è, in generale, l’unità alla base della formazione di istituzioni sociali altrimenti irrealizzabili per un individuo. E, a seconda dei casi e delle circostanze, l’appartenenza a un gruppo può sia promuovere comportamenti virtuosi e stimolare azioni di solidarietà e sostegno reciproco tra gli individui di gruppi diversi, sia rendere le persone più propense a danneggiarne altre al di fuori del gruppo.

Come peraltro suggerito da numerose ricerche sulle relazioni tra i reati violenti e il genere sessuale e l’età degli individui all’interno del gruppo che li commette, fattori ritenuti rilevanti nel guidare comportamenti sociali negativi nei gruppi di genere maschile hanno anche a che fare con convinzioni, opinioni e sentimenti legati a radicati stereotipi culturali sui ruoli di genere. Sotto questo aspetto, la psicologia sociale è parte di un più ampio ambito di studi – di origine prevalentemente anglosassone – noti come men’s studies e che comprendono anche le scienze politiche, la filosofia, l’antropologia e l’economia, e si occupano delle influenze sociali, storiche e culturali esercitate sul genere maschile nella società contemporanea.

Gli studi sulle maschilità

Sebbene i primi testi accademici convenzionalmente inclusi nella letteratura di riferimento dei men’s studies risalgano agli anni Ottanta, le tematiche trattate sono state oggetto di un interesse crescente nel corso degli ultimi decenni, parallelamente a una crescente sensibilità generale dell’opinione pubblica rispetto agli studi di genere. Studi che prima degli anni Ottanta si erano concentrati molto sulle esperienze delle donne e delle persone con identità sessuali non conformi (quelle che storicamente sono state considerate un’eccezione alla «normalità»), e molto poco sulle diverse esperienze degli uomini, fino a quel momento prevalentemente inquadrati in quegli studi come oppressori all’interno di strutture di potere patriarcali.

Alla base degli studi sulle maschilità è più o meno uniformemente presente, seppure con declinazioni differenti, l’idea che le esperienze maschili – come quelle femminili – possano essere modellate da forze culturali e politiche che contribuiscono a erigere un sistema di aspettative sociali: quelle rintracciabili, per esempio, anche in espressioni familiari come «fai l’uomo» o «non fare la femminuccia». Queste aspettative definiscono ciò che è atteso socialmente che un uomo faccia – come muoversi, come parlare, come vestirsi, quali preferenze e gusti sessuali avere – per essere riconosciuto come tale all’interno di un gruppo, sulla base di norme e convenzioni sociali e stereotipi di virilità. Stereotipi variabili a seconda delle diverse culture e del periodo storico ma che sono generalmente presentati e intesi all’interno del gruppo come attributi intrinsecamente maschili.

La sociologa australiana Raewyn Connell, considerata una delle prime e più influenti autrici nell’ambito dei men’s studies, definì il concetto di “mascolinità egemone” come l’insieme delle pratiche culturali e delle dinamiche psicosociali che legittimano la posizione dominante degli uomini nelle società e giustificano la subordinazione delle donne e delle persone con identità sessuali emarginate, incluse quelle di uomini che nelle gerarchie sociali non sperimentano gli stessi privilegi di altri uomini. Per questa ragione Connell declinò la nozione di maschilità prevalentemente al plurale, suggerendo che altre forme e modelli di maschilità rispetto a quella egemone siano presenti in tutte le società e posti a livelli inferiori nelle gerarchie delle maschilità.

– Leggi anche: La dieta vegana e gli stereotipi sulla mascolinità

Altri sociologi definirono la mascolinità egemone anche come mascolinità «tossica», riferendosi all’insieme di credenze e comportamenti sociali negativi che si uniformano a una visione idealizzata dei ruoli di genere, incoraggiando comportamenti legati al dominio, all’aggressività e alla misoginia. Approfondendo le nozioni di virilità e di mascolinità tossica, il sociologo americano Michael Kimmel descrisse in particolare il ruolo di sentimenti come la paura e la vergogna nella costruzione dell’identità di genere tra gli uomini fin da ragazzi.

La virilità è generalmente intesa tra gli uomini come una qualità «senza tempo», «astorica», una cosa che si ha o non si ha, scrisse Kimmel nell’articolo Masculinity as homophobia: Fear, shame, and silence in the construction of gender identity, del 1994. Eppure i nostri comportamenti non sono «soltanto natura umana»: l’«assorbimento» della mascolinità tra i ragazzi, scrisse Kimmel, è un fenomeno culturale legato, tra le altre cose, all’osservazione delle interazioni tra gli adulti e all’osservazione dei comportamenti dei coetanei a scuola (meno o per niente alle relazioni con i padri, secondo studi più recenti).

«Noi siamo sotto il costante e attento controllo da parte di altri uomini», scrisse Kimmel, e che la dimostrazione di virilità passi attraverso l’approvazione di altri uomini che ci valutano «è sia una conseguenza del sessismo che uno dei suoi principali sostegni». In questo contesto culturale, infatti, «le donne diventano una sorta di valuta che gli uomini utilizzano per migliorare la loro posizione nella scala sociale maschile» e per assicurarsi che esista la possibilità di essere percepiti come qualcosa di diverso dall’essere eterosessuali. In questo senso, la mascolinità è un atto costantemente esposto al rischio di fallimento, sempre da dimostrare e sempre motivo di competizione.

Fin da adolescenti, scrisse Kimmel, «apprendiamo che i nostri coetanei sono una sorta di polizia del genere che minaccia costantemente di smascherarci come femminucce». L’omofobia trae origine dalla paura che altri uomini possano mettere in discussione la nostra maschilità, «rivelare al mondo e a noi stessi che non siamo all’altezza del nostro ruolo, che non siamo veri uomini».

– Leggi anche: Il piano del governo cinese per “sviluppare la mascolinità” nelle scuole

Le ricerche di altri sociologi noti nell’ambito dei men’s studies, come lo statunitense Eric Anderson, hanno stabilito una relazione tra la diminuzione dell’omofobia e lo sviluppo di maschilità meno prescrittive e che non limitino i comportamenti degli uomini, spesso condizionati dalla paura di essere percepiti come omosessuali. A promuovere questo dibattito in Italia contribuisce in modo significativo anche l’associazione Maschile Plurale, cui fanno capo altri gruppi di uomini impegnati nella ricerca sui ruoli e sulle relazioni di genere, e vicini alle posizioni e alle esperienze maschili antisessiste diffuse in ambito anglosassone.

I modelli di maschilità più aperti e non basati sul predominio descritti dai men’s studies sono in generale ritenuti un esempio di sviluppo dell’identità degli uomini meno esposto al rischio di rabbia, frustrazione e depressione collegate a esperienze di insuccesso e che possono tradursi in un’aspettativa di vita ridotta. Uno studio pubblicato nel 2015 sulla rivista scientifica Archives of Suicide Research da Daniel Coleman, docente di psichiatra della Fordham University di New York, mise in relazione l’ideazione suicidaria con la maschilità tradizionale e con l’interazione tra questo tipo di maschilità e i vari fattori di stress. In un campione di 2.431 giovani adulti di età compresa tra 18 e 19 anni, quelli che si identificavano attraverso convinzioni rigide – l’idea che gli uomini debbano provvedere al sostentamento della famiglia, essere invulnerabili o autosufficienti – avevano maggiori probabilità di sviluppare pensieri relativi al suicidio e di mostrare segni di depressione.

– Leggi anche: La linea telefonica contro la violenza sulle donne, dove a chiamare sono gli uomini

Secondo Coleman, l’idealizzazione della «maschilità tradizionale» è un fattore di rischio, specialmente per gli uomini che non riescono a realizzare quell’ideale a causa di circostanze come malattia, disabilità e perdita del lavoro. Una comprensione più flessibile della maschilità, al contrario, potrebbe permettere agli uomini di affrontare meglio molti eventi e condizioni avverse, ipotizzò poi Coleman in uno studio successivo in cui ribadì la necessità di dedicare nella ricerca particolare attenzione al ruolo della maschilità nei suicidi. Idea peraltro rafforzata da altre ricerche che riflettono sull’incidenza tendenzialmente maggiore dei suicidi tra gli uomini in tempi di recessione economica.

I risultati di diversi studi indicano che i paesi con maggiore disparità di genere hanno tassi di suicidio maschile più alti, e che il divario di genere nel suicidio è invece meno marcato nei paesi con maggiore parità di genere. In alcuni di questi, come Svezia e Austria, la relazione tra il tasso di disoccupazione e i casi di suicidio tra gli uomini è scomparsa del tutto. Riflettendo su questi dati, la giornalista e scrittrice canadese Liz Plank, autrice del libro For the Love of Men: A New Vision for Mindful Masculinity, ha osservato che la parità di genere può ridurre i tassi di suicidio maschile perché l’emancipazione delle donne può essere un fattore di protezione per gli uomini dalle difficoltà economiche.

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico Italia allo 02 2327 2327 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare i Samaritans al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al numero 06 77208977 da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.