La storia dell’omicidio di Pierluigi Torregiani, negli anni di piombo

Ne parla un film al cinema in questi giorni, e poi su Rai 1: del gruppo che rivendicò l'attentato faceva parte Cesare Battisti

Ero in guerra ma non lo sapevo, film al cinema in questi giorni (24, 25 e 26 gennaio, poi su Raiuno il 16 febbraio, anniversario dell’attentato), racconta la storia di un omicidio degli anni di piombo: quello di Pierluigi Torregiani, gioielliere milanese assassinato il 16 febbraio 1979 da un gruppo di terroristi aderenti ai PAC, Proletari armati per il comunismo, una delle formazioni minori nel complesso mondo delle organizzazioni terroristiche che cercavano visibilità oltre le Brigate Rosse e Prima Linea.

Il film, diretto da Fabio Resinaro e interpretato da Francesco Montanari e Laura Chiatti, è tratto dal libro scritto dal figlio di Torregiani, Alberto, con Stefano Rabozzi, e racconta i giorni che precedettero l’omicidio, quando Pierluigi Torregiani sapeva di essere un obiettivo dei terroristi: il suo fu un omicidio quasi annunciato.

L’attentato avvenne in uno dei periodi più terribili e cupi di quegli anni. Il 10 gennaio 1979 fu ucciso a Roma il militante di destra Alberto Giaquinto e lo stesso giorno Stefano Cecchetti, uno studente non particolarmente politicizzato, morì durante l’assalto a un bar indicato come “ritrovo di fascisti”, sempre a Roma. Il 24 gennaio, a Genova, le Brigate Rosse assassinarono il sindacalista Guido Rossa che aveva denunciato la presenza di terroristi nello stabilimento dove lavorava, l’Italsider. Il 29 gennaio, a Milano, un gruppo di Prima Linea uccise il giudice Emilio Alessandrini.

Non c’era soltanto il terrorismo: a Milano nel 1979 era in pieno svolgimento la sanguinosa guerra tra Francis Turatello, “Faccia d’Angelo”, e Angelo Epaminonda, detto «il Tebano», il re delle bische, per il controllo del mercato della droga, del gioco d’azzardo e della prostituzione. Il 3 novembre 1979 gli uomini di Epaminonda entrarono nel ristorante Le Streghe, in via Moncucco, zona Romolo, e uccisero otto persone, alcune legate a Turatello, altre estranee a quel mondo. Fu la strage più sanguinosa nella storia delle guerre criminali a Milano.

Proprio da un incrocio tra terrorismo e malavita prese il via la storia che portò all’omicidio di Torregiani.

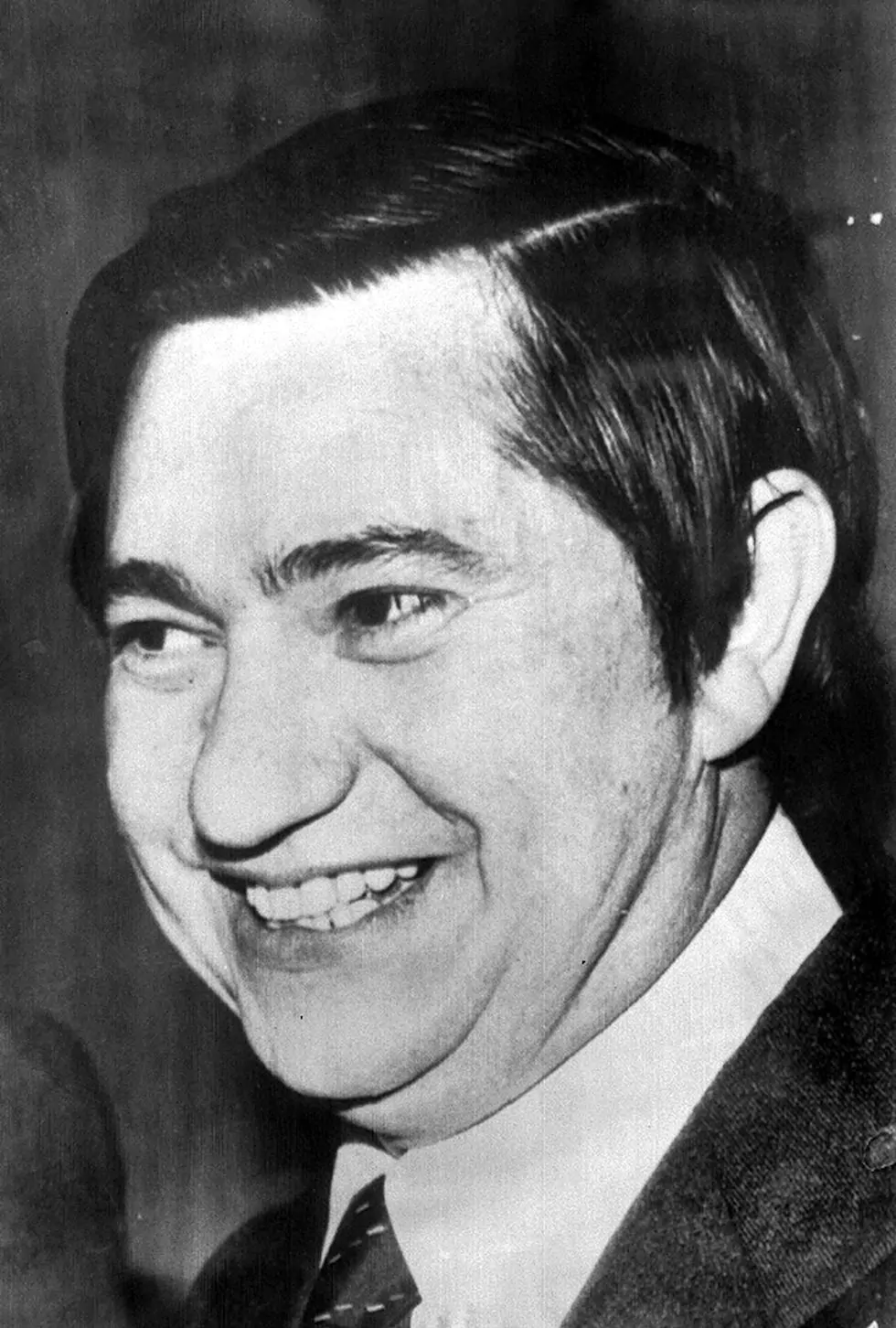

Pierluigi Torregiani (Foto Ansa)

Pierluigi Torregiani era proprietario di una gioielleria in via Mercantini, quasi all’incrocio con piazza Bausan, zona Bovisa, nella periferia nord-ovest di Milano. I vetri del negozio erano antiproiettile, la porta blindata, e Torregiani girava sempre con una pistola Smith&Wesson calibro 38, regolarmente registrata. Viveva poco lontano dalla gioielleria con la moglie e tre figli, tutti adottati. A volte partecipava a televendite di gioielli sull’emittente Antenna Tre, a Castellanza, in provincia di Varese.

Lo fece anche il 22 gennaio 1979, un lunedì. Tornando da Castellanza, con la figlia Marisa e cinque amici, si fermò a mangiare alla pizzeria Il Transatlantico, in via Malpighi 3, vicino a Porta Venezia. Fu una notte piuttosto complicata a Milano, come ricordò Giampaolo Pansa nel suo libro L’utopia armata. A Novate Milanese due banditi uccisero, durante una rapina, un cliente di una tabaccheria mentre in via Moscova, a Milano, due anziane sorelle furono assassinate nel salotto di casa mentre stavano guardando la televisione.

Verso mezzanotte al Transatlantico entrarono due persone, armate. Dissero «È una rapina, mettete tutto ciò che avete sul tavolo». Torregiani e un suo amico reagirono estraendo le pistole, iniziò una sparatoria. Morirono uno dei commensali, che cercò di scappare dal locale, e un rapinatore, Orazio Daidone che faceva parte del clan cosiddetto dei catanesi, e più specificatamente del gruppo di fuoco del clan dei Cursoti, chiamati «gli indiani» e guidati da Epaminonda.

Secondo la ricostruzione dell’Associazione Italiana Vittime del Terrorismo e dell’Eversione contro l’ordinamento costituzionale dello Stato furono i colpi dell’altro commensale, incaricato della tutela di Torregiani, a uccidere Daidone. L’altra persona morta mentre cercava di scappare fu uccisa, secondo la ricostruzione di Pansa, da un terzo rapinatore appostato fuori dal locale. Un pentito del clan dei catanesi, anni dopo, raccontò che obiettivo della rapina era proprio Torregiani.

Il giorno successivo la storia fu su tutti i giornali: Torregiani venne descritto come un giustiziere, uno sceriffo, a caccia di rapinatori. Lui scrisse una lettera a Repubblica e a La Notte per spiegare che non si sentiva affatto un giustiziere ma si era semplicemente difeso da un tentativo di rapina. Iniziarono presto le telefonate notturne di minaccia. Torregiani era preoccupato e acquistò un giubbotto antiproiettile. La Questura decise anche una speciale sorveglianza: un’auto accompagnava il gioielliere durante gli spostamenti.

Il 16 febbraio 1979, venerdì, Pierluigi Torregiani arrivò alla gioielleria poco dopo le 15. Con lui c’erano la figlia Marisa e il figlio più piccolo, Alberto. L’auto della polizia che solitamente lo accompagnava quel giorno era stata chiamata altrove per una rapina. Ad aspettare il gioielliere c’erano quattro uomini, uno di copertura, uno al volante di una Opel Ascona gialla e due che costituirono il gruppo di fuoco. Uno dei due lo chiamò per cognome, Torregiani non fece in tempo a girarsi del tutto che fu raggiunto da cinque colpi di P38 e 357 Magnum: fu colpito alle gambe, al torace e alla testa. Prima di cadere a terra estrasse la sua pistola da cui partì un colpo che colpì alla schiena il figlio Alberto, che da quel giorno restò paraplegico.

Due ore dopo, a Santa Maria della Sala, in provincia di Venezia, fu assassinato Lino Sabbadin, un macellaio, militante del Movimento sociale italiano, che, settimane prima, reagendo a una rapina nel suo negozio, aveva ucciso uno dei banditi. Come si scoprì in seguito, i due omicidi erano collegati. Entrambe le vittime si erano opposte, con le armi, a tentativi di rapina. Gli autori dell’omicidio Torregiani, fuggiti a bordo della Opel, dopo circa due chilometri abbandonarono l’auto e salirono su una Renault. Un cittadino che aveva seguito l’Opel prese i numeri di entrambe le auto. La Renault risultò intestata a Sante Fatone, 19 anni, militante del collettivo autonomo della Barona, nella zona sud-ovest di Milano.

Inizialmente, assieme a Fatone finirono in carcere altri esponenti di Autonomia Operaia, tra i gruppi della sinistra di allora il più contiguo ai movimenti armati: molti dei suoi militanti finirono poi in organizzazioni terroristiche. Gran parte degli arrestati venne però riconosciuta come estranea al delitto. Una volta usciti dal carcere, alcuni di loro, Sisinnio Bitti, Umberto Lucarelli, Roberto Villa, Gioacchino Vitrani, Annamaria e Michele Fatone (fratelli di Sante Fatone ma estranei ai fatti) accusarono gli agenti della Digos di averli sottoposti a violenze e torture.

Nel frattempo gli omicidi erano stati rivendicati con un volantino che non riportava nessuna sigla e che poi, come si seppe a seguito delle indagini, apparteneva a un nuovo gruppo, i PAC. Una busta arancione con dentro una piccola scatola era stata lasciata nell’auto di un cronista di Repubblica. Nella scatola c’erano sei proiettili calibro 375 Magnum. Il volantino iniziava così: «Rappresentiamo le formazioni dei compagni che hanno giustiziato Torregiani. Diamo la scatola originale con le pallottole e dichiariamo che sul cadavere di Torregiani è stato lasciato un paio di occhiali da sole tipo Loza di cui nessun giornale ha parlato». Era vero.

I terroristi poi scrissero che non erano stati loro a colpire il figlio del gioielliere: «È Torreggiani che ha sparato contro il figlio con la sua Smith and Wesson 38 a due pollici. Il ragazzo ha cercato di mettersi al riparo ed è incorso nella linea di fuoco del padre».

Torregiani, era scritto nella rivendicazione, era stato colpito come «l’ultimo esempio di repressione di comportamenti illegali proletari, giacché il problema è cercare di impedire che la piccola criminalità finisca sotto l’egemonia della grande malavita storicamente intrallazzata con il potere del capitale».

In pratica, per i responsabili dell’omicidio Torregiani doveva essere punito perché dopo la sparatoria al Transatlantico era diventato famoso come repressore dei «comportamenti illegali proletari», cioè le rapine, che sarebbero state un legittimo strumento di redistribuzione del reddito. I membri del PAC, inoltre, volevano difendere la piccola criminalità, legittima, dalle grandi organizzazioni, vicine al «potere del capitale».

Il quotidiano Corriere d’Informazione riporta le parole del volantino di rivendicazione

Il 19 aprile un agente della Digos (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali), Andrea Campagna, che era apparso in televisione durante gli arresti dei membri di Autonomia Operaia, fu ucciso in via Modica, sempre nella zona Barona, da un gruppo di terroristi che spararono cinque colpi di pistola. Campagna, nel volantino di rivendicazione, fu definito «torturatore dei proletari».

Prima dell’estate i magistrati riuscirono ad arrivare a molti nomi del gruppo che aveva ideato e portato a termine l’omicidio di Torregiani a Milano e di Sabbadin in Veneto. Il gruppo si era dato il nome di PAC, Proletari armati per il comunismo. I fondatori erano stati Sebastiano Masala, Arrigo Cavallina, Claudio Lavazza, Piero Mutti e Giuseppe Memeo.

Quest’ultimo è il protagonista di una foto simbolo degli anni di piombo: è l’uomo che in via De Amicis, il 14 maggio 1977, impugnava una pistola con entrambe le mani e sparava verso la polizia. Quel giorno, un gruppo di militanti del collettivo autonomo della zona Romana, di cui facevano parte tra l’altro Marco Barbone, Paolo Morandini e Daniele Laus (che, tre anni più tardi, il 28 maggio 1980, avrebbero ucciso il giornalista Walter Tobagi), si staccò da un corteo e iniziò a sparare contro la polizia. Un agente, Antonio Custra, fu ucciso da uno dei proiettili sparati quel pomeriggio.

La foto di Memeo e molte altre immagini di quel giorno sono nel libro Storia di una foto, curato da Sergio Bianchi per Derive e Approdi.

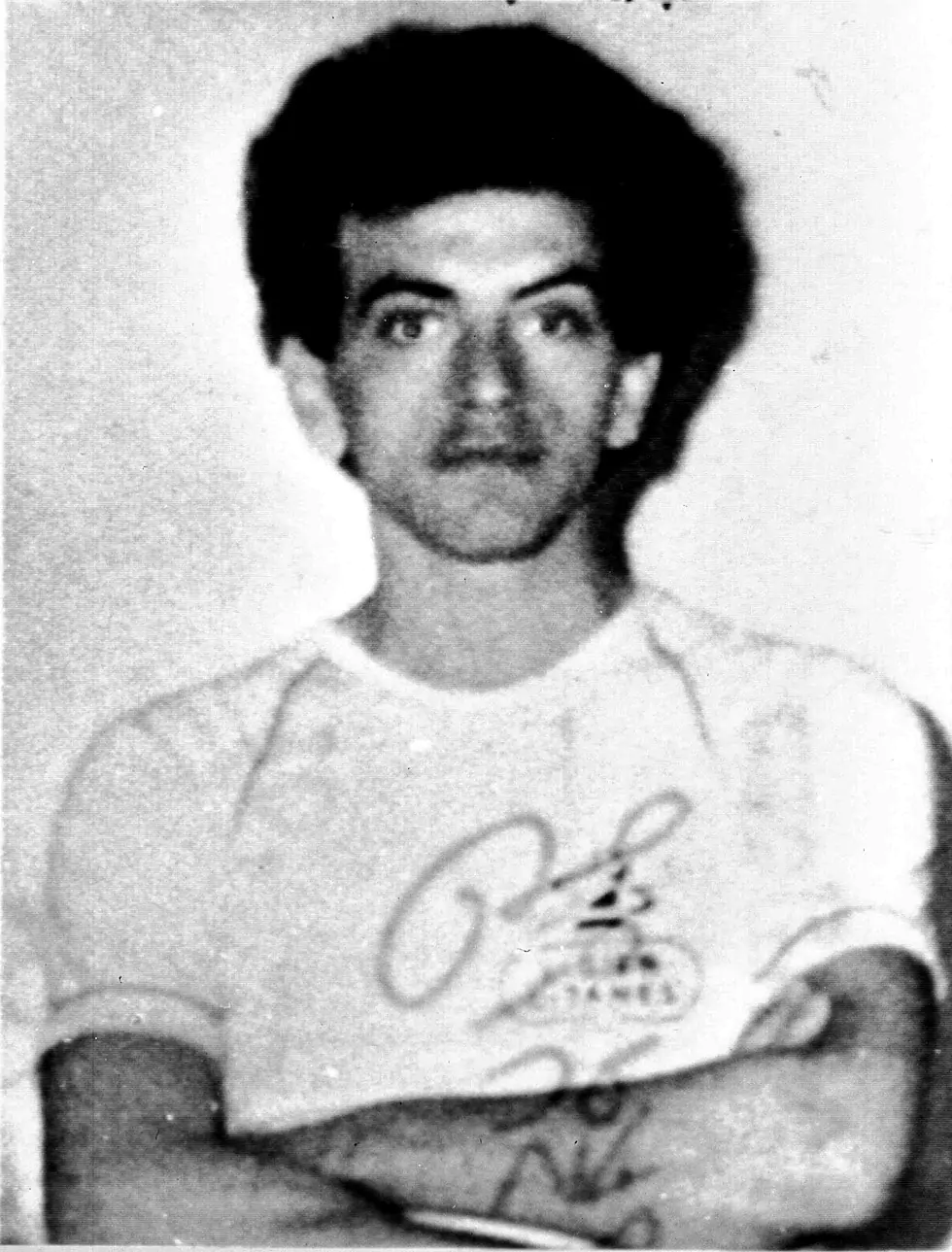

La celebre foto di Giuseppe Memeo mentre spara in via de Amicis a Milano il 14 maggio 1977

Dei PAC faceva parte anche un altro personaggio che è stato poi al centro di una lunga vicenda giudiziaria: Cesare Battisti. Non faceva parte del gruppo dirigente ma era uno dei militanti.

I membri dei PAC vennero arrestati tra la fine del 1979 e l’inizio del 1980. Il processo stabilì che a uccidere Torregiani furono Giuseppe Memeo, Gabriele Grimaldi e Sebastiano Masala. L’omicidio di Sabbadin venne commesso materialmente da Diego Giacomin, con l’aiuto logistico di Paola Filippi e di Cesare Battisti. Battisti fu riconosciuto anche come autore dell’omicidio di Andrea Campagna e di Antonio Santoro, maresciallo del corpo degli agenti di custodia ucciso a Udine il 6 giugno 1978.

Giuseppe Memeo (Ansa Archivio)

Dopo il processo e le condanne, alcuni dei dirigenti e dei militanti si pentirono; altri, come Memeo, Grimaldi e Giacomin, si dissociarono.

Una legge del 1982 definì poi in maniera articolata la differenza tra la dissociazione e la collaborazione. La prima garantisce sconti di pena a chi «renda piena confessione di tutti i reati commessi e si adoperi durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi». La seconda, che prevede sconti di pena maggiori, riguarda chi discioglie o recede dal gruppo, si consegna fornendo ogni informazione sulla struttura e sull’organizzazione dell’associazione o della banda e «rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l’esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori dello stesso».

Non si pentì né si dissociò Cesare Battisti, un passato da delinquente comune, entrato nei PAC nel 1977. Venne arrestato nel giugno del 1979 e condannato a 12 anni per possesso di armi da fuoco e associazione sovversiva. Fuggì dal carcere di Frosinone nel 1981 assieme a un boss della camorra, Luigi Moccia. Battisti visse prima a Parigi, poi in Messico, a Puerto Escondido. Durante la latitanza in Messico venne condannato a due ergastoli per gli omicidi commessi dai PAC.

Rientrato in Francia fu protetto a lungo dalla cosiddetta dottrina Mitterrand, introdotta nel 1985. In pratica la Francia concedeva ospitalità e sicurezza a cittadini italiani responsabili di violenza politica, purché non avessero più legami con la lotta armata. Mitterrand specificò però che le persone a cui veniva concesso quel particolare diritto d’asilo non dovevano aver commesso delitti di sangue. La dottrina Mitterrand restò in vigore fino al 2003, quando il Consiglio di Stato francese la dichiarò «priva di valore giuridico».

Battisti in Francia divenne uno scrittore di gialli di un certo successo e negò sempre di aver partecipato a fatti di sangue, cosa che invece ha ammesso più recentemente. Quando si parlò di una sua possibile estradizione, molti intellettuali francesi si mobilitarono in sua difesa, cosa che accadde molto meno in Italia. Non sentendosi più protetto, andò in Brasile dove gli fu riconosciuto lo status di rifugiato politico. Nel 2019, dopo la revoca della protezione da parte del governo brasiliano, Battisti entrò in Bolivia, venne arrestato e poi estradato in Italia. Oggi sta scontando la pena nel carcere di Ferrara.

Tutti gli altri membri dei PAC hanno finito di scontare le pene inflitte. A Parigi vive Luigi Bergamin, che fu condannato a 16 anni e 11 mesi: fuggì dall’Italia e non è mai stato arrestato. Bergamin è una delle nove persone fermate a Parigi il 27 aprile 2021 e poi rilasciate nel corso dell’operazione denominata Ombre Rosse, tutte rifugiate da anni in Francia e per i quali l’Italia ha chiesto l’estradizione. Le udienze per discutere della loro estradizione non si sono ancora tenute.