Come polizia e carabinieri gestiscono i casi di violenza contro le donne

Meglio di qualche anno fa, anche grazie alla collaborazione con i centri antiviolenza, ma con risultati non ancora soddisfacenti

di Alessandra Pellegrini De Luca

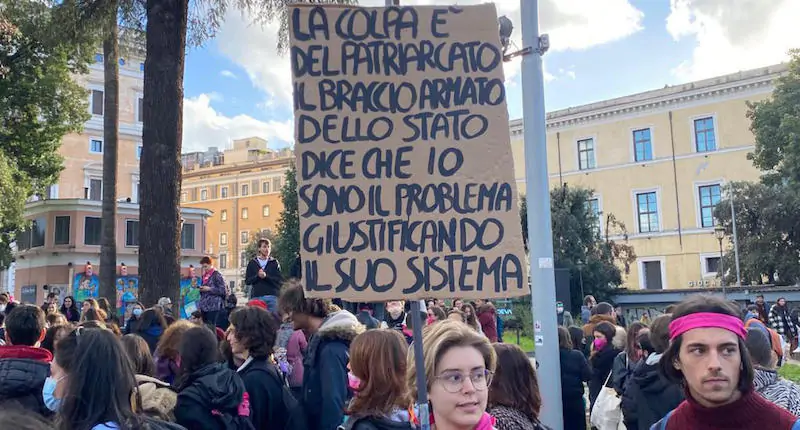

In Italia come altrove, la violenza contro le donne è diffusa ma in larga parte poco visibile, perché in molti casi non viene denunciata. Succede per diversi motivi: la paura delle conseguenze, quella di non essere credute, la vergogna e l’imbarazzo, ma anche la scarsa fiducia nei confronti delle forze dell’ordine, che sono spesso il primo contatto con l’autorità pubblica delle donne che subiscono violenza.

Anche se negli ultimi anni le forze dell’ordine si sono date diversi strumenti per intervenire meglio e più prontamente, accade ancora oggi che le donne non si sentano sufficientemente tutelate. Secondo i centri antiviolenza, per esempio, il primo contatto con gli agenti continua a essere vissuto come frustrante e ulteriormente colpevolizzante (nel senso che produce un ulteriore senso di colpa per quanto successo). I problemi sono diversi, e non hanno una facile soluzione: riguardano sia il modo in cui gli agenti intervengono e interagiscono con le donne che hanno subìto violenza, sia la qualità e quantità della loro formazione.

Gli strumenti delle forze dell’ordine

Le iniziative adottate negli ultimi anni da polizia e carabinieri per affrontare la violenza contro donne sono state varie: alcune per lo più simboliche – campagne di sensibilizzazione sul tema e pagine informative sui siti – altre legate alla prevenzione della violenza e a strumenti che permettono agli agenti di intervenire più prontamente.

La polizia, per esempio, ha messo a punto il Protocollo Zeus (dal nome del primo maltrattante della storia, dice), redatto nella Divisione Anticrimine della questura di Milano nel 2018 e poi ripreso in altre regioni italiane.

È un accordo tra la questura e il Centro Italiano per la Promozione della Mediazione (CIPM) che ha lo scopo di aiutare chi ha condotte violente, che viene invitato a prendere contatto (o con strutture simili, in alcune regioni) per fare un percorso gratuito “di riflessione”. Il Protocollo Zeus ha ampliato strumenti già esistenti, introdotti soprattutto con la legge sul femminicidio del 2013, sulla cui efficacia preventiva ci sono comunque pareri contrastanti.

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-

– Leggi anche: Ci sono “cure” per i molestatori sessuali?

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-

Da quest’anno polizia e carabinieri sono anche dotati di Scudo, un’app che permette agli agenti che intervengono sul luogo di una lite o di una violenza di accedere a un database digitale in cui sono registrati, se ci sono stati, i precedenti interventi anche quando non sia stata presentata una denuncia formale. Scudo serve a tenere controllati i comportamenti delle persone potenzialmente violente e prevenire altre aggressioni.

Una funzione simile hanno anche il Protocollo L.i.a.n.a (Linea interattiva assistenza nazionale antiviolenza), per polizia e carabinieri, e il Protocollo EVA (Esame Violenze Agite), di cui è dotata la polizia da qualche anno. Il secondo dà anche una serie di linee guida su come intervenire nei luoghi della violenza, per esempio ascoltare le parti in luoghi separati della casa quando si è di fronte a un caso di violenza domestica.

Sono state sviluppate anche altre app per facilitare le richieste d’aiuto ed è stata potenziata la fase della formazione degli agenti: è stato inserito il tema della violenza contro le donne nei programmi formativi delle scuole di polizia, e sono nate iniziative in collaborazione con i centri antiviolenza. Secondo le operatrici e le avvocate dell’Associazione D.i.Re, che riunisce un’ampia rete di centri antiviolenza sul territorio nazionale e che da anni fa formazione alle forze dell’ordine, la partecipazione degli agenti è cresciuta: «La volontà delle forze dell’ordine di migliorare il modo in cui gestiscono la violenza contro le donne esiste», ha detto Elena Biaggioni, avvocata dalla rete D.i.Re.

Come si comportano le forze dell’ordine?

Un altro discorso è capire quanto funzionino tutti questi strumenti. Le esperienze quotidiane delle donne che si rivolgono alle forze dell’ordine in casi di violenza mostrano l’esistenza di molti problemi. A raccontarli al Post sono state alcune avvocate e operatrici della rete D.i.Re e del CADMI (la Casa delle Donne Maltrattate di Milano, il primo centro antiviolenza in Italia), molte con una lunghissima esperienza sul campo.

Alcuni problemi nascono da errori fatti dalla polizia giudiziaria (di cui possono far parte sia poliziotti che carabinieri) quando raccoglie una denuncia formale. Capita che chi raccoglie la denuncia dia alle donne informazioni errate su come potrebbe evolvere un eventuale processo, per esempio dicendo loro che esiste il rischio di perdere i figli e scoraggiandole così a procedere, racconta Nadia Somma, consigliera e operatrice di lunga data della rete D.i.Re.

Capita anche che gli agenti sconsiglino alle donne di sporgere denuncia e le invitino a risolvere la questione in famiglia, confondendo conflitto e violenza, non prendendo sul serio la loro volontà, e assumendosi compiti che non gli competono. «In quel momento – spiega Manuela Ulivi, avvocata del CADMI – il compito dell’operatore è raccogliere nel modo più accurato ed esatto possibile le dichiarazioni della donna».

L’invito a risolvere privatamente la questione è espressamente citato come un tipo di intervento da evitare da diverse linee guida (quelle del Consiglio Superiore della Magistratura, tra le altre, oltre che di procure locali). Invitare la donna a risolvere privatamente la questione significa non dare alla violenza domestica una rilevanza pubblica, vederla come uno dei «dissidi privati» citati nel TULPS, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato nel 1931, cioè durante il Fascismo. Negli anni il TULPS è stato più volte modificato, ma senza mai arrivare a una riforma profonda e complessiva, e regola ancora oggi la pubblica sicurezza in Italia.

In un caso citato di recente in una relazione del Senato sul femminicidio, si è raccontato di un agente che di fronte a un caso di violenza si era limitato a convocare l’uomo responsabile del reato, prendendo con lui un caffè e invitandolo ad “avere pazienza”: in altre parole, l’agente aveva pensato di risolvere il problema della violenza contro la donna con una chiacchierata tra uomini. A distanza di pochi mesi l’uomo aveva ucciso le due figlie e sparato alla moglie.

Un altro errore frequente è quello di fare domande alla donna alla presenza dell’uomo accusato di aver compiuto la violenza, anziché ascoltare le due parti in luoghi separati della casa.

Altri problemi riguardano il linguaggio e la mancanza di empatia con cui le forze dell’ordine interagiscono con le donne che hanno subìto violenza, sostengono i centri antiviolenza. A volte è il tono inquisitorio con cui si chiedono le cose a rendere l’incontro frustrante, e ulteriormente colpevolizzante. Nadia Somma ha detto: «C’è differenza tra chiedere, magari interrompendo la donna che parla o dandole del tu, “ma perché non hai chiesto aiuto prima?”, oppure lasciar parlare e saper fare le domande con la dovuta cautela e il dovuto rispetto, dicendo per esempio, “come è riuscita, alla fine, a chiedere aiuto?”».

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-

– Leggi anche: Perché non hai denunciato prima?

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-

Elena Biaggioni spiega che spesso non è questione di fare le domande sbagliate: «Le domande vanno fatte, ma l’intenzione con cui vengono poste trapela, e la colpevolizzazione si avverte: se io chiedo “perché ti ha dato un pugno?” posso voler sapere cosa è successo, o posso voler sapere cosa hai fatto per meritarlo»: la differenza, dice, sta nel modo in cui gli operatori di polizia stessi si pongono nei confronti della persona che hanno davanti.

Per questo, spiega Biaggioni, una formazione fatta di protocolli e linee guida non basta: «Quello che manca, tra le altre cose, è una conoscenza profonda della stessa violenza contro le donne come fenomeno e come dinamica»: spesso gli agenti non sanno come funziona il “ciclo” della violenza – cioè come nasce e che fasi attraversa, e come si alternano queste fasi tra loro – e soprattutto come viene vissuta la violenza dalla donna, e che impatto e conseguenze ha su di lei. Capita quindi che si spazientiscano, se la donna esita o cambia idea, che la incalzino, senza preoccuparsi di rispettarne i tempi, e in sostanza la volontà.

Nadia Somma della rete D.i.Re dice che tutto questo «accade indipendentemente dal fatto che gli operatori di polizia siano uomini o donne: mi è capitato di vedere uomini molto rispettosi e donne con un atteggiamento apertamente diffidente e colpevolizzante».

Ci sono poi casi eclatanti di comportamenti abusivi e inappropriati. Nel romanzo a base autobiografica X della scrittrice Valentina Mira, che parla di stupro, si racconta un episodio di un carabiniere che contatta privatamente la protagonista dopo aver preso il suo numero di cellulare dalla pratica di una denuncia.

Il racconto dell’episodio, finzionale nel libro, è nato da «un confronto collettivo con decine di altre donne a cui era successa questa cosa», dice Mira. Secondo lei il problema delle forze dell’ordine è «strutturale»: «non è questione di avere un protocollo d’intervento e non è neanche una questione di percezione delle donne: il problema degli abusi in divisa è una realtà, e gli abusi sono tutti collegati, dal G8 alla malagestione della violenza contro le donne».

C’è poi il dato non trascurabile delle donne uccise ogni anno con armi legalmente detenute: in alcuni casi a compiere gli omicidi sono stati militari, guardie giurate, carabinieri e poliziotti, in servizio o in pensione.

Come si cambia una cultura?

Negli ultimi anni il tema della violenza contro le donne è stato inserito nei programmi di formazione delle forze dell’ordine, sia della polizia che dei carabinieri, ha raccontato Gianpaolo Trevisi, direttore della Scuola di Polizia di Peschiera del Garda e autore di L’amore che non è, una raccolta di racconti sulla violenza di genere.

Secondo Trevisi, i problemi sono «patologie nel sistema» su cui si sta lavorando molto e «si sono fatti passi avanti»: diversamente da quanto accadeva anni fa, per esempio, oggi chiunque diventi poliziotto riceve una formazione di base sul tema della violenza contro le donne, che fa parte dei programmi delle Scuole Allievi (quelle non specializzate, con cui si diventa poliziotto: in Italia sono otto). I programmi sono stati formulati confrontandosi con procure, centri antiviolenza e altre figure professionali che hanno esperienza sul campo.

Secondo Alessandra Simone, Dirigente superiore della Polizia di Stato che si è occupata per anni di violenza contro le donne, la formazione deve riguardare anche «magistrati, avvocati e tutti gli altri attori della rete», oltre che le forze dell’ordine.

Le operatrici e le avvocate dei centri antiviolenza, comunque, pensano che ad oggi polizia e carabinieri siano ancora impreparati e che manchi un’azione sistematica, capillare e adottata su tutto il territorio nazionale. Tutto dipenderebbe ancora molto dal singolo contesto, dalla dirigenza del singolo commissariato o della singola centrale, che può essere più o meno attenta al tema e in contatto con i centri antiviolenza. C’è quindi l’agente di polizia che scoraggia la donna a sporgere denuncia, e quello che la raccoglie nel modo giusto, prendendosi il tempo necessario per farlo bene.

Secondo Antonella Veltri, presidente della rete D.i.Re, nei prossimi cinque anni il contatto immediato tra forze dell’ordine e centri antiviolenza, e più in generale la loro sinergia, dovrebbe diventare «sistematico» e basato su «protocolli identici su tutto il territorio nazionale». Perché questo accada, dice Veltri, andrebbero anche rivisti i criteri minimi per l’accreditamento dei centri antiviolenza definiti nell’Intesa Stato-Regioni del 2014: «Sono ancora troppe le organizzazioni riconosciute come centri antiviolenza che non rispettano i criteri stabiliti dalla Convenzione di Istanbul [il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica, del 2011]».

«A monte c’è anche un enorme lavoro da fare sull’immaginario e sulla cultura delle forze dell’ordine, come sugli altri soggetti che entrano in contatto con le donne che subiscono violenza», dice Elena Biaggioni della rete D.i.Re. È un lavoro che non può essere slegato da quello più profondo, e radicale, sugli stereotipi di genere e su come questi definiscono non solo l’immagine della donna ma anche tutti i ruoli e le funzioni sociali all’interno della società.

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-START-

– Leggi anche: La misoginia istituzionale della polizia britannica

-AMAZONPOLLY-ONLYWORDS-END-