La storia di Yvan Sagnet, che combatte contro il caporalato

È il fondatore dell'Associazione NO CAP, e grazie al suo impegno gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere

di Claudio Caprara

Yvan Sagnet ha avuto una vita nomade. Da figlio di un commissario della polizia del Camerun, ha vissuto in molte città. Dopo la maturità in materie scientifiche, nel 2007, viene in Italia a studiare, per laurearsi in ingegneria delle telecomunicazioni al Politecnico di Torino.

«Ho scelto di andare a Torino perché sono rimasto affascinato dall’Italia fin da bambino: a cinque anni guardavo il mondiale di Italia ’90, ero attaccato alla tv per seguire gli incontri della nostra nazionale. Quando c’era una partita il nostro paese si fermava. La selezione del Camerun, in quell’occasione, è stata la prima squadra africana ad arrivare ai quarti di finale. È stato un evento che ha segnato il nostro popolo. La nazionale era la nostra bandiera. “Notti magiche” la sapevo a memoria e la cantavo sempre e ovunque. Insomma, sono cresciuto con il mito dell’Italia. Mi avevano soprannominato “l’italiano”. Mi piacevano Baggio e Schillaci. Ero accecato dal tifo calcistico. Torino per me era la Juventus, non esisteva un posto migliore al mondo».

Il Camerun è un paese in grande crescita e nel mercato del lavoro c’è da tempo una domanda di ingegneri. La scelta del Politecnico è un progetto di vita che va oltre il tifo per una squadra di calcio: laurearsi e tornare in patria a lavorare.

Ma molto presto Sagnet capisce la differenza tra il “sogno italiano” e la realtà. «Torino è una città fredda e l’unico ambiente nel quale mi trovavo bene era l’università, con i miei compagni», ricorda.

Come spesso capita nella vita ci sono degli episodi che cambiano completamente il corso delle cose: «Nel 2011 persi la borsa di studio perché non riuscii a superare l’esame di informatica, necessario a raggiungere la quota di crediti formativi che mi permetteva di avere il contributo. Questo era un grosso guaio per me: mi costringeva ad uscire dalla Casa dello studente, andare in affitto e perdere le agevolazioni sulle tasse universitarie. Per mantenermi agli studi dovevo trovare un lavoro».

Dopo la crisi del 2008, anche a Torino trovare un impiego qualunque non è facile.

«Con il passaparola seppi che in Puglia cercavano personale per la raccolta dei pomodori. Non sapevo neppure dove fosse la Puglia, ma io avevo bisogno di soldi. Decisi di andare da nord verso sud e di fare questa avventura».

Sagnet arriva a Nardò, in provincia di Lecce, pensando di andare a fare un lavoro normale, in un posto civile. Finisce in una baraccopoli a dormire per terra: «Scoprii un mondo assurdo. Nemmeno nella mia Africa avevo mai visto una situazione del genere».

Dopo dieci giorni Sagnet non ha ancora trovato lavoro. «I miei compagni mi spiegarono che il sistema per lavorare si chiamava “caporalato”. Furono chiari: “Se vuoi lavorare arriverà il caporale e tu devi andare da lui a chiedere per favore di lavorare”. Caporalato? Per me era un termine sconosciuto, una pratica di cui non avevo mai sentito parlare».

Il primo contatto con un caporale avviene nella baraccopoli due settimane dopo l’arrivo: «Era un cittadino del Sudan. Capii che si trattava di uno di loro perché nel ghetto i caporali si notano: quando arrivano ci sono decine di persone che vanno verso di loro. Non sono come gli altri. Hanno tutti dei soprannomi di persone famose. Il mio lo chiamavano Berlusconi, perché aveva tante macchine, possedeva diverse baracche e, soprattutto, aveva il potere di dare lavoro. Un suo collega lo chiamavano Bill Gates».

Sagnet – con i suoi documenti – si avvicina, insieme ad un gruppo di altri aspiranti lavoratori che fanno come lui. “Berlusconi” prende i documenti e gli dice di aspettare.

«Io aspettai. Molto. Io e gli altri che erano con me cominciammo a lavorare tre settimane dopo. Fu terribile: non avrei mai pensato di dover lavorare in quel modo. Ci veniva a prendere alle 5 del mattino. Ci caricavano dentro furgoni omologati per 9 posti, noi eravamo 25. Inscatolati come le sardine. Dovevamo pagare il trasporto per arrivare nei campi. Il nostro lavoro consisteva nel riempire casse da 300 chilogrammi di pomodori. Il caporale ci pagava a cottimo, solo quando le casse erano piene, ognuna ci veniva pagata 3 euro e 50. All’inizio per riempire una cassa ci mettevo tre ore. Arrivavo sì e no a 4 casse in 16 ore di lavoro: solo una volta arrivai a riempirne 5. I miei compagni mi prendevano in giro, ridevano per la mia lentezza: questa cosa mi colpì psicologicamente. Arrivavo a sera devastato dalla stanchezza e non avevo guadagnato neanche 20 euro».

A questi vanno sottratte le spese per il trasporto e per il pranzo, che non si possono portare “da casa”:

Sagnet non regge più di cinque giorni questa condizione: «Un inferno! Mi dissi: “Che lavoro è? Non sono nemmeno arrivato a 30 euro!”». Sagnet non decide di partire, di tornare indietro: organizza la protesta. Racconta così quella “giornata particolare”, che cambia la sua vita.

Quel giorno si lavorano pomodori da insalata, la cui tecnica di raccolta, rispetto ai pomodori da passata è diversa: con il pomodoro più acerbo si deve essere più delicati, non si deve rovinare. Il caporale è più attento a come si posano i pomodori, intima di strappare la pianta, coglierli uno a uno e metterli nei cassoni. Tutto questo mentre i lavoratori sono pagati a cottimo.

Fino a quel momento nessuno ha avuto il coraggio di ribellarsi.

«Quella mattina – ricorda Sagnet – mi misi davanti al caporale e gli dissi: “Io sono diverso dagli altri”. A quel punto cominciò a spingere: “Tu dici di no a me? Dietro di te sono in migliaia che vogliono lavorare e prendere il tuo posto. Da domani non ti chiamo più. Vieni da Torino per fare casino qua: torna da dove sei venuto!” Queste erano le espressioni che usava mentre mi spintonava. Io mi fermai davanti a lui e dissi: “Se tu non ci dai una paga decente, non raccolgo e si fermano anche i ragazzi che sono qui intorno. Se vuoi che torniamo a raccogliere devi almeno triplicare la paga. Devi darci almeno 10 euro a cassone”».

Nessuno ha mai preso una posizione come quella. «Non sei certo nella posizione di porre tu delle condizioni a me, mi disse – ricorda Sagnet – Due ragazzi in particolare, in una squadra di 40 persone, mi sostennero. In poco tempo, però, convincemmo tutto il gruppo».

Il caporale cerca una mediazione, passando a proporre un compenso di 5 euro a cassone. «Ma noi avemmo la forza di restare fermi e di non abbassare la nostra pretesa di 10 euro. Lui non accettò e allora noi tornammo a casa».

«La sera, quando tutte le squadre tornarono e riempirono il ghetto, fu un momento magico – spiega Sagnet – Nessuno aveva saputo nulla e quindi facemmo, per la prima volta, un’assemblea. Affrontammo discorsi importanti: sui nostri diritti e soprattutto sull’importanza della nostra dignità. Arrivarono i sindacati e le prime associazioni. Fu l’inizio dello sciopero».

La mobilitazione da quel giorno dura due mesi. La grande capacità di questo primo gruppo è quella di crescere ogni giorno di più. Tutti i raccoglitori sono concentrati nel ghetto e in poche ore riescono a bloccare la raccolta del pomodoro in tutto il Salento. Quello sciopero mette in crisi tutto il vecchio sistema di sfruttamento della manodopera.

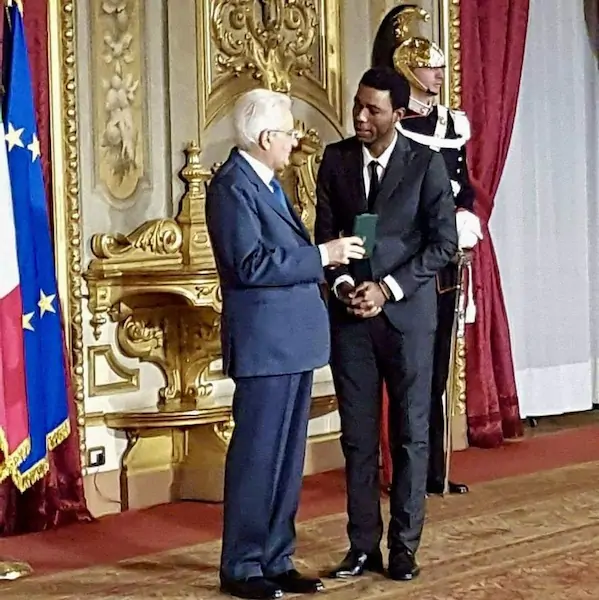

Si tratta di un fatto storico per gli immigrati in Italia, tanto che per quelle lotte Yvan Sagnet ottiene uno dei più importanti riconoscimenti della Repubblica Italiana: il 12 novembre 2016 il presidente Mattarella gli conferisce l’onorificenza di Cavaliere.

Il 12 novembre 2016 Jean Pierre Yvan Sagnet riceve l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana: “Per il suo contributo all’emersione e al contrasto dello sfruttamento dei braccianti agricoli”. «A seguito dell’azione di Sagnet, la magistratura fa arrestare 16 persone appartenenti a un’organizzazione criminale attiva tra Rosarno, Nardò e altre città della Puglia. Il suo contributo è stato fondamentale al disvelamento delle condizioni di grave sfruttamento dei lavoratori».

Sagnet torna a Torino, finisce di studiare e si laurea. Entra nel sindacato, la FLAI – CGIL. Fa un po’ avanti e indietro tra Roma e la Puglia.

«Non voglio fare nessuna polemica, ma di fronte alla mia esigenza di fare le cose, al mio istinto di organizzare le persone sfruttate, c’è una macchina lenta e burocratica, dentro la quale non sono riuscito a muovermi. Non rispettavo le regole e le dinamiche all’interno del sindacato. Ho maturato l’opinione che la CGIL non può essere solo una struttura di servizi. Quando più della metà degli iscritti è composta da pensionati è difficile pensare alle lotte».

Dopo cinque anni da funzionario sindacale, Sagnet si dimette: il suo obiettivo era dare vita ad una “creatura” capace di affrontare e contribuire a risolvere il problema del caporalato. Non ci ha lavorato da solo, ma con le persone che condividevano la sua visione e il suo pensiero; alcune fin dall’esperienza di Nardò.

«Nel 2017 ho fondato l’Associazione NO CAP perché avevo capito che i caporali sono solo una parte del problema, ma è il sistema che va cambiato». Sagnet ne è il fondatore e il presidente. Il progetto politico e strategico sta nel nome e nel simbolo.

«Dopo avere viaggiato in tanti luoghi dove si toccano le contraddizioni sociali ho capito che le dinamiche di sfruttamento vanno oltre agli aspetti del lavoro».

Sagnet vuole valorizzare le sue conoscenze, mette insieme i pezzi che daranno origine alla sua organizzazione. Ha seguito il percorso che il cibo compie per arrivare nelle nostre case.

«Ho avuto immediatamente chiara la necessità di avere un “bollino”, un simbolo, per rendere chiaro al consumatore da dove viene un nostro prodotto. Un elemento di garanzia che a prima vista potesse spiegare il processo di produzione del pomodoro che va a finire nella passata: il rispetto dei diritti umani, la garanzia che non c’è sfruttamento del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente e degli animali. Ma non avevo gli elementi per farlo subito».

La struttura di NO CAP è costituita da una rete di soggetti che operano all’interno della filiera agricola.

«Il primo progetto pilota è partito nel 2019 quando un gruppo di distribuzione che ha sede in Puglia mi ha chiamato dicendomi: “ho letto di te e vorremmo avere nei nostri supermercati dei prodotti etici, facciamo un percorso insieme?” Ho accettato, ma ho posto delle condizioni. Gli ho detto chiaramente che la grande distribuzione organizzata è una parte grande del problema. Quindi gli ho chiesto di cambiare a cominciare dal primo punto fondamentale: il prezzo».

Sagnet chiede al distributore di lasciare che il prezzo sia deciso dai produttori. Normalmente è il distributore che fa il prezzo, cioè il soggetto che non sa quanto costano veramente la coltivazione, la raccolta e il trasporto di quel prodotto.

«Non è stato semplice trovare una quadra su questo punto, ma alla fine ha detto: va bene! Mi ha fatto l’elenco dei dodici prodotti che voleva e io sono andato dai produttori per dare una risposta alle esigenze di vendita. Insieme abbiamo ricostruito il prezzo del prodotto dal seme, all’acqua, all’energia, per arrivare al prezzo giusto. Sono tornato dal distributore e gli ho comunicato quale era il prezzo al di sotto del quale non si poteva andare. La risposta è stata: vediamo come va. Sono tornato di nuovo dai produttori per dire che l’accordo era fatto e che si poteva procedere con i contratti di fornitura. Noi abbiamo fatto dei controlli su tutti i loro lavoratori, siamo andati a spulciare le buste paga…»

Uno dei temi più delicati riguarda come viene certificato il ciclo etico dei prodotti. Sagnet spiega che il lavoro che fa NO CAP in parte supplisce anche a quello dell’Ispettorato del Lavoro, perché le forme ingannevoli sono molto diffuse e non sempre sono facili da intercettare.

«Noi non facciamo certificazione. Noi siamo oltre la certificazione. Noi individuiamo l’azienda e verifichiamo tutta la documentazione: quella antimafia, verifichiamo il casellario giudiziario, controlliamo i contratti di lavoro, la quantità di dipendenti… Gli aspetti burocratici non ci bastano, perché ci sono forme di frode che non si trovano nei documenti. Non è il caporalato l’aspetto preponderante del lavoro irregolare».

Quello che viene chiamato il “lavoro grigio”. «Ci sono forme di sfruttamento subdole e difficili da individuare. È complicato, ad esempio, capire dalle carte se vengono imposti orari troppo lunghi di lavoro. Il contratto nazionale in agricoltura dice che si deve lavorare da un minimo di sei ore e mezzo ad un massimo di nove ore, che comprende lo straordinario, che va pagato di più. Il salario deve corrispondere alla busta paga e devono essere regolarmente versati i contributi previdenziali per ogni giornata di lavoro effettivamente svolta. A volte manca il riconoscimento delle qualifiche specializzate, che non vengono pagate, e la retribuzione è quella per i semplici raccoglitori. Si chiudono gli occhi sulla sicurezza… Questi sono gli aspetti più diffusi dello sfruttamento».

Sagnet sostiene che NO CAP ha creato un sistema di delegati che sono presenti in azienda tutti i giorni. «I ragazzi che inseriamo in azienda fanno un corso di formazione sui propri diritti, e vigilano perché siano rispettati tutti gli aspetti del contratto. In azienda scherzando li chiamano “i poliziotti di NO CAP”. Sono dei lavoratori assunti lì e ci possono dire ogni giorno come vanno realmente le cose».

La ricerca del personale avviene tra le persone più deboli. «La vulnerabilità delle persone, per noi – dice Sagnet – comincia dai documenti. La prima cosa che chiediamo è quali sono le persone che hanno il permesso di soggiorno vicino alla scadenza per permettere loro di allungare il tempo di permanenza in italia (come è previsto dalla legge Bossi-Fini). Il nostro è anche un intervento di immigrazione sociale».

Che cos’è oggi NO CAP?

Sul futuro Sagnet è ottimista. «Siamo partiti che avevamo 50 lavoratori sottratti allo schiavismo e ora ne abbiamo liberati quasi 700. Io penso che NO CAP sarà una forza a livello internazionale. Penso che ci verranno a cercare tutti per avere il cibo NO CAP. Quando scopriranno il lavoro che facciamo, quando capiranno fino in fondo il valore del cibo NO CAP. Perché è così: noi non vendiamo del cibo, noi cerchiamo di fare la grande distribuzione dei valori».

Strade Blu è anche un podcast e una newsletter; il progetto è realizzato con il contributo di