La grande vita di Walter Bonatti

Così grande che ne contenne diverse, sulle pareti delle Alpi e del Karakorum a spostare in avanti l'alpinismo e in giro per il mondo a raccontarlo, e che finì dieci anni fa

di Stefano Vizio

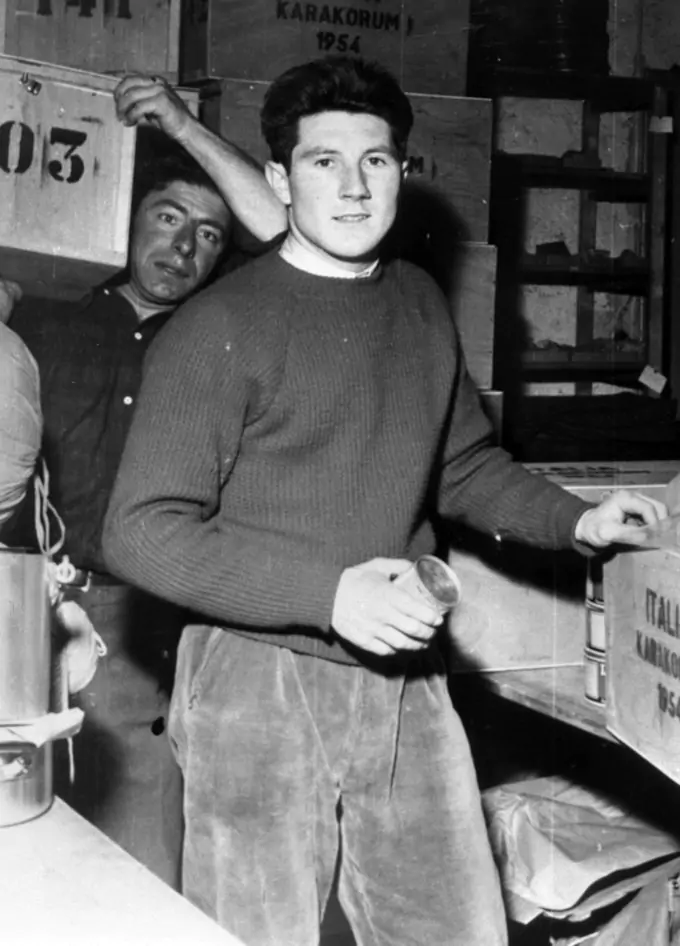

C’è stato un tempo in cui le imprese sulle Alpi e sulle montagne più alte del mondo erano un argomento da prima pagina sui quotidiani nazionali, e in cui gli alpinisti che salivano quelle vette rischiando la vita erano degli eroi nazionali: tra gli anni Cinquanta e Sessanta in Italia nessuno fu più popolare, discusso, contestato e amato di Walter Bonatti, morto a 81 anni il 13 settembre 2011, dieci anni fa. Bonatti visse una vita che ne contenne diverse, quasi tutte ricche di gloria, alcune piene di dramma e rancore, segnate da momenti di solitudine e poi per decenni dalla compagnia dell’attrice Rossana Podestà, con la quale ebbe una relazione che aggiunse i rotocalchi ai posti in cui si parlava di lui.

Dalla controversa vicenda del K2 nel Karakorum pakistano alle grandi imprese sul Monte Bianco, dalle salite nelle Dolomiti al Cervino, Bonatti fu l’ultimo e probabilmente il più grande interprete italiano dell’alpinismo che viene spesso definito “classico”, quello che si concentrò sull’apertura di nuove vie di roccia e di ghiaccio sulle grandi pareti delle più importanti montagne alpine. Bonatti, come ricordò più volte Reinhold Messner, considerato in un certo senso il suo “erede”, diede dei punti di riferimento all’alpinismo in un ventennio in cui la disciplina continuava ad avere un aspetto di esplorazione, che l’aveva segnata all’inizio del Novecento, ma già conteneva la dimensione sportiva che avrebbe preso piede dalla fine degli anni Sessanta in poi.

Bonatti era nato a Bergamo nel 1930 e aveva cominciato a scalare con la società di ginnastica della quale faceva parte a Monza. Fu tra i molti giovani che nell’immediato dopoguerra si diedero alla montagna e alle pareti di roccia, tradizionalmente passatempi per le classi agiate, pur provenendo dalla classe proletaria. Bonatti lavorava alla Falck a Milano, e spesso scalava la domenica dopo aver fatto il turno di notte in fabbrica.

La sua carriera alpinistica cominciò ufficialmente nel 1951, quando al terzo tentativo riuscì a scalare per la prima volta la parete est del Grand Capucin, un obelisco di granito sotto al Monte Bianco piena di strapiombi e diedri liscissimi, in cui sembrava fino ad allora impossibile trovare una via per salire. La prima volta non ci era riuscito, e al ritorno aveva peraltro dovuto dormire in tenda fuori dal rifugio Torino perché non poteva permetterselo. Riprovò dopo alcune settimane insieme all’alpinista Luciano Ghigo, di nuovo senza successo per via del maltempo. I due tornarono l’estate successiva, e dopo due notti in parete e un’altra tempesta riuscirono ad arrivare in cima.

Il grande alpinista Gaston Rébuffat la definì «la più grande impresa su roccia realizzata fino ad oggi», e per molti versi anticipò con chiarezza l’importanza che avrebbe avuto Bonatti: fino ad allora scalare una parete simile non sembrava fattibile, e non era puramente una questione di difficoltà tecnica e fisica quanto di concetto.

Nei decenni precedenti si erano definite due grandi scuole d’arrampicata, una più purista che riteneva che le mani e i piedi dovessero essere gli unici strumenti per salire le pareti (a volte non era ammessa nemmeno la corda), un’altra che invece aveva adottato vari tipi di attrezzatura per aiutare la progressione su roccia spingendo più in là il limite di ciò che si poteva salire. A seconda delle filosofie gli ausili “artificiali” potevano essere più o meno invasivi – si andava da un numero limitato di chiodi di protezione a staffe e ganci – e permisero inizialmente grandi imprese sul calcare dolomitico, compiute per esempio da Emilio Comici e Riccardo Cassin.

Bonatti applicò l’arrampicata che sfruttava alcuni aiuti artificiali sul granito del Monte Bianco, che non si riteneva adatto perché più duro, liscio, ripido e privo di fessure, e quindi più ostico a chiodi e cunei a cui assicurarsi. Bonatti e Ghigo, con coraggio e soprattutto ostinazione, si convinsero che fosse comunque possibile superare quella parete, e con una serie di grandi intuizioni individuarono il percorso che permise loro di arrivare in cima superando uno dopo l’altro gli strapiombi. Pur contenendone il numero, alla fine usarono 170 chiodi: un numero enorme per i tempi, cosa che fu molto criticata dai puristi ma che di fatto aprì un nuovo e gigantesco capitolo nella storia delle pareti che si potevano scalare sulle Alpi.

Un ulteriore esempio dell’intuito e del coraggio di Bonatti fu un’altra sua grande impresa nel massiccio del Monte Bianco, quando nel 1955 passò sei giorni sul pilastro sud ovest del Petit Dru, un’aguzza guglia di roccia di 600 metri. Durante la salita arrivò sotto a una parete alta decine di metri troppo liscia per essere superata, e senza la possibilità di scendere o di salire. Era praticamente intrappolato, ma vide a circa 15 metri da lui alcuni spuntoni di roccia. Costruì una sorta di lazo con cordini e moschettoni, e dopo vari lanci riuscì ad arpionarne uno. A quel punto si dovette lanciare nel vuoto, e dopo un lungo pendolo fu in grado di risalire la corda ritrovandosi in un punto della parete più agevole, da cui riuscì a raggiungere la vetta.

Quel tipo di impresa, da solo e in un posto dove nessun altro voleva salire, fu uno dei tratti distintivi della carriera di Bonatti.

In mezzo, tra il Grand Capucin e il Petit Dru, aveva partecipato a una spedizione collettiva che avrebbe segnato irreparabilmente la sua storia e la sua vita. Nel 1954 fu incluso nella spedizione finanziata dallo stato e organizzata dal Club Alpino Italiano (CAI) per salire il K2, l’ottomila del Karakorum già allora considerata la montagna più pericolosa al mondo, e mai salita prima. Avrebbe dovuto portare la gloria all’Italia, un anno dopo che il neozelandese Edmund Hillary e lo sherpa Tenzing Norgay avevano scalato l’Everest.

Il 24enne Bonatti di fatto aveva il ruolo del giovane galoppino. L’onore della vetta sarebbe dovuto andare ad Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, più vecchi e dal profilo più istituzionale. Ardito Desio, il geologo che guidò la spedizione, dimostrò da subito il suo piglio autoritario quando escluse Cassin, forse temendone il carisma. Dal campo base, Desio coordinò la salita dando ordini attraverso messaggi che venivano poi faticosamente portati agli alpinisti migliaia di metri più in alto.

Dopo giorni di salita, in cui le coppie di alpinisti si alternavano tra salita e discesa per allestire i campi, portare l’attrezzatura e acclimatarsi, il 30 luglio Lacedelli e Compagnoni arrivarono all’ultimo campo, oltre gli 8.000 metri. Bonatti e il suo socio, l’hunza Amir Mahdi, erano evidentemente i più in forma della squadra, e arrivarono nel tardo pomeriggio con le bombole d’ossigeno per i compagni. Non li trovarono però nel luogo concordato. Li cercarono, e riuscirono a contattarli urlando, senza però ricevere informazioni precise. Passarono le ore, Bonatti e Mahdi salirono ancora, finché sentirono i due compagni gridare di lasciare lì le bombole e tornare giù.

Ma Bonatti e Mahdi non potevano scendere, perché ormai era arrivato il buio. Dovettero bivaccare senza tenda e sacco a pelo a 8.100 metri, scavando un piccolo gradino nel ghiaccio, e aspettando l’alba con temperature che scesero fino a -50 °C. Mahdi quasi impazzì, e tornò che ancora era buio. Bonatti lo seguì qualche ora dopo. Lacedelli e Compagnoni, evitato il rischio di dover condividere la vetta, recuperarono le bombole e salirono in cima.

La verità su quello che successe quella notte non fu chiarita pubblicamente per decenni, e questo segnò profondamente Bonatti per il resto della sua vita. Nella relazione ufficiale pubblicata dal CAI fu inclusa la versione di Lacedelli e Compagnoni, che sostennero – con varie incongruenze – di aver allestito il campo più in basso, e di aver provato seriamente a comunicare con Bonatti e Mahdi, senza riuscirci.

Molto deluso, una decina di anni dopo Bonatti raccontò la sua versione nel suo libro Le mie montagne, ma quella ricostruzione fu messa in dubbio sulla stampa, in una serie di articoli che accusarono Bonatti di aver tentato di sabotare la spedizione per ambizione personale. Bonatti vinse una causa per diffamazione, ma per altri trent’anni la verità storica sul K2 rimase quella iniziale di Desio, Lacedelli e Compagnoni, difesi strenuamente dal CAI che non voleva mettere in discussione l’impresa.

Fu soltanto negli anni Novanta che il CAI pubblicò una prima revisione dei fatti della spedizione, che iniziò a confermare quanto riportato da Bonatti, come fece anche più avanti lo stesso Lacedelli. Nel 2004, in parte perché era sopraggiunta la morte di Desio – che visse 104 anni – il CAI commissionò e pubblicò una definitiva relazione sulla spedizione, accreditando infine la versione di Bonatti.

Quei decenni passati a sostenere una verità che non gli veniva riconosciuta però amareggiarono Bonatti, che ebbe un rapporto sempre più complicato con il CAI, con l’ambiente dell’alpinismo istituzionale che lo ostracizzò e con la stampa, che dedicò al caso del K2 moltissime attenzioni e costruì attorno a Bonatti una fama di individualista, incosciente e spregiudicato, disposto a tutto per soddisfare la sua enorme ambizione. Non aiutò il fatto che, dopo il K2, altre imprese di Bonatti furono caratterizzate da grandi drammi.

Nel 1956 sul versante della Brenva del Monte Bianco, Bonatti fu colto da una tempesta insieme al suo compagno di cordata e a due giovani alpinisti belgi che aveva incontrato lungo il percorso. Bonatti e il suo compagno si salvarono percorrendo un lunghissimo tragitto passando per la vetta del Monte Bianco, gli altri due morirono dopo aver scelto una strada più breve ma più ostica.

Nel 1961, poi, tentando di salire il Pilone Centrale del Freney sempre sul Monte Bianco, Bonatti rimase per cinque giorni in mezzo alla bufera a 50 metri dall’uscita della via, insieme ai suoi due compagni di cordata e a una cordata di quattro francesi. Il loro ritorno, attraverso il colle dell’Innominata e in direzione di un bivacco, fu estenuante: un membro del gruppo francese fu colpito da un fulmine che danneggiò l’apparecchio acustico che indossava e che insieme al freddo lo fece uscire di testa. A un certo punto aggredì un altro alpinista, temendo stesse estraendo una pistola per ucciderlo. In quattro, tra cui l’amico Andrea Oggioni, morirono di stenti sul ghiacciaio.

Bonatti realizzò altre grandissime imprese, sulle Grandes Jorasses e sulle Dolomiti, ma anche in Asia scalando nel 1958 per la prima volta, e senza bombole d’ossigeno, il Gasherbrum IV, una montagna che non è uno dei 14 ottomila solo per poche decine di metri. Pochi mesi prima aveva tentato di scalare il Cerro Torre, una delle guglie più complesse al mondo, in Patagonia: in quell’occasione, peraltro, la spedizione di Bonatti intraprese una sfida in contemporanea con una squadra di cui faceva parte Cesare Maestri. La spedizione di Bonatti fallì di fatto per impicci logistici, e nemmeno quella di Maestri riuscì a salire in cima.

– Leggi anche: La prima salita al Cervino, 150 anni fa

Fu per il K2, per le varie spedizioni finite in tragedia e le relative polemiche e strumentalizzazioni della stampa che lo logorarono senza che lui avesse in realtà colpe, che nel 1965, a soli 35 anni, Bonatti decise di ritirarsi dall’alpinismo ai massimi livelli con un’ultima formidabile impresa. A 100 anni dalla prima salita del Cervino decise di riassumere in un’unica salita le più grandi e storiche difficoltà dell’alpinismo classico, tentando di scalare da solo e d’inverno la gelida, ripida e pericolosa parete Nord, lungo una via diretta e fino ad allora mai percorsa. Nel suo libro I giorni grandi del 1971 scrisse:

Da una parte mi attende un mondo vasto e avventuroso che finora ho appena intravisto, ma che so di amare; dall’altra c’è un alpinismo stanco ed ormai esaurito per la mediocrità, l’invidia e l’incomprensione. Vivo da anni in un ambiente spossante, che sfiora i limiti della sopportazione. Intorno a me non c’è un’atmosfera amica che generi serenità. L’autodifesa snervante a cui sono costretto mi logora e mi abbatte. Detesto il vittimismo, ma questa è la verità. Molti spiano in me soltanto il più piccolo fallo, il più piccolo peccato, la più sottile fessura in cui far leva, per rendermi la vita amara. Forse agiscono così soltanto per provare a se stessi che sono un essere umano. E lo sono, infatti, seppure nel mio modo di vivere da solo, e spesso non capito. Non è la montagna, tuttavia, che mi delude, ma l’opacità di certa gente.

Ho deciso. Scenderò dai monti, ma non certo per restare a valle: di lassù ho visto e capito altri orizzonti, e un grande giornale che crede in me, mi dà la possibilità di raggiungerli.

La Nord del Cervino era già stata salita nel 1931, ripetuta da allora pochissime volte e solo una in inverno, per una via meno diretta e quindi meno “logica” e spettacolare, per gli standard alpinistici.

All’inizio Bonatti non voleva salire da solo, ma poi non riuscì a mettersi d’accordo coi compagni e decise che era meglio così. Voleva dire di fatto percorrere la parete due volte in salita e una in discesa, per ancorarsi alla parete in modo da proteggere una eventuale caduta e recuperare man mano l’attrezzatura. La tecnica della “piolet-traction”, il sistema di scalata su ghiaccio in cui ci si tira su con due piccozze e il volto rivolto verso la parete, non era ancora diffusa e Bonatti salì con una sola piccozza, scavando nel ghiaccio dei gradini che percorreva col fianco rivolto verso la parete.

– Leggi anche: L’ultima grande impresa di Walter Bonatti

Quando dopo quattro notti in parete raggiunse la vetta, attorno al Cervino volarono gli aerei di chi aveva saputo della sua impresa e volevano vedere Bonatti ancora una volta in cima a una montagna.

Rimango quasi abbagliato. Penso alle aureole dei santi. Gli aerei che finora mi hanno assordato col loro rombo sembrano intuire la solennità del momento. Forse per discrezione, si allontanano un po’ e mi lasciano percorrere gli ultimi metri in silenzio, completamente solo. Come ipnotizzato, stendo le braccia verso la croce, fino a stringere al petto il suo scheletro metallico: le ginocchia mi si piegano e piango.

Il suo addio all’alpinismo estremo era stato una sorta di tributo alla storia dell’alpinismo, celebrata tra gli altri da Buzzati e riconosciuta da Giuseppe Saragat con la Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica. I limiti e le possibilità dell’alpinismo che tante volte aveva spostato in avanti si erano ormai spostati in Himalaya, e Bonatti preferì dedicarsi ad altro: il compito di portare avanti l’alpinismo sarebbe stato raccolto pochi anni dopo da Messner.

Bonatti nei successivi decenni mise all’opera un’altra sua grandissima qualità, quella di narratore, divulgatore e fotoreporter. Scese in canoa lo Yukon in Alaska, salì il Kilimangiaro e il Ruwenzori in Africa, attraversò da solo le foreste dell’Uganda, percorse tanti tratti del Rio delle Amazzoni cercandone le origini in Perù, visitò le popolazioni indigene della giungla indonesiana, scalò l’Aconcagua nelle Ande ed esplorò la Patagonia e l’Antartide, raccontando tutto nei libri e nei reportage, molti dei quali furono pubblicati sulla rivista Epoca.

Dal 1980 fu compagno di Rossana Podestà, ragazza-copertina degli anni Sessanta e star hollywoodiana nel kolossal Elena di Troia.

In un’intervista Podestà disse che, dovendo scegliere con chi naufragare su un’isola deserta, avrebbe preferito Bonatti. Lui le scrisse proponendole un appuntamento a Roma. Invece di andare davanti all’Ara Coeli, però, la aspettò qualche decina di metri più lontano, davanti all’Altare della Patria. Quando dopo ore si incontrarono, Podestà lo prese in giro chiedendogli che esploratore fosse, se si perdeva nel centro di Roma. Vissero insieme per trent’anni, anche dopo che Bonatti si ammalò di tumore al pancreas. Podestà però non glielo rivelò, per timore che si uccidesse.

Bonatti morì a 81 anni il 13 settembre 2011 e le sue ceneri furono tumulate a Portovenere, nella tomba dove dal 2013 è sepolta anche Podestà.