Bigfoot e altri abominevoli

Le leggende su yeti e ominidi arrivano da lontano e spiegano molto del rapporto che abbiamo con credenze e superstizioni

Non iniziò tutto con un filmato controverso, saltato fuori dal nulla. Presunte tracce e testimonianze di una specie sconosciuta di primati di grandi dimensioni, avvistati anche in altri continenti, erano da decenni alla base di una nota leggenda popolare quando nel 1967, prima che quella leggenda diventasse di massa, due amici cowboy di Yakima, nello stato di Washington, decisero di farne un film amatoriale ambientato nelle foreste del nord-ovest della California. Roger Patterson e Bob Gimlin si avviarono lungo il letto del Bluff Creek, un affluente del fiume Klamath, in una giornata assolata di metà ottobre, per girare alcune scene a cavallo nella Six Rivers National Forest.

Giunti in un’area priva di vegetazione a causa di una piena eccezionale avvenuta qualche anno prima, Patterson e Gimlin intravidero sulla sponda opposta del torrente una figura vagamente umana aggirarsi tra i massi e la sterpaglia. Alta e ricoperta di peli scuri su tutto il corpo, camminava a circa una quarantina di metri di distanza da loro. O almeno questa è la storia che i due amici raccontarono e provarono a dimostrare. La cinepresa da 16mm presa a noleggio per girare il film era accesa al momento dell’incontro con il misterioso ominide, che prima di allontanarsi e scomparire nella vegetazione volse distrattamente lo sguardo verso l’obiettivo.

Il breve video che Patterson e Gimlin realizzarono quel giorno di ottobre del 1967 è oggi ritenuto uno dei filmati più analizzati della storia americana. Nell’immaginario collettivo – in discorsi abbastanza slegati dal lungo dibattito tecnico sulla sua dubbia autenticità – è considerato il documento fondativo del mito moderno del bigfoot (o sasquatch, e in Italia anche “piedone”), la versione americana dello yeti, l’abominevole uomo delle nevi.

In un sondaggio del 2014 della Chapman University di Orange, in California, la percentuale di americani che credevano nell’esistenza del bigfoot era uguale a quella degli americani che credevano che l’universo abbia avuto origine dal Big Bang. E non emersero distinzioni rilevanti tra Democratici e Repubblicani nel campione analizzato.

A distanza di molti anni la storia di questa creatura leggendaria, e di altre simili, continua ad alimentare fenomeni di culto e di consumo di difficile estinzione. Il bigfoot è argomento di studi e riflessioni approfondite, è un’immagine impressa su centinaia di souvenir, è il nome di un noto festival musicale, è un soggetto per film, libri e parodie. E spiega in generale molte cose riguardo al fascino esercitato sulle persone dalle credenze e dal folclore. Teorie come quelle sui bigfoot, scrive il paleontologo britannico Darren Naish, raccontano «molto di più sulla psicologia dei primati che non sulla loro diversità».

– Leggi anche: Capiamo solo quello che vogliamo capire

La distinzione tra yeti e bigfoot

Storie e leggende riguardo a fantomatici e sfuggenti primati di grandi dimensioni sono diffuse in varie parti del mondo. Quelle sugli yeti e sui bigfoot, che convergono per molti aspetti, si differenziano prima di tutto per i loro presunti habitat naturali. Il mito dello yeti – generalmente raffigurato come una grande scimmia antropomorfa ricoperta di peli grigi o bianchi – è quello con radici più antiche, risalenti ai culti praticati in India dalle popolazioni autoctone della regione himalaiana del Sikkim, al confine con Bhutan, Tibet e Nepal.

Tra le numerose divinità dei Lepcha, il più antico gruppo etnico di quell’area, c’era un “essere del ghiaccio” considerato il dio della caccia e il signore degli animali delle foreste. Nel Bön, la religione pre-buddista diffusa in quella regione, era inoltre venerato un “uomo selvaggio” descritto come una creatura simile a una scimmia, che trasportava una grossa pietra usata come arma ed emetteva un verso simile a un sibilo.

La parola “yeti” ha origini relativamente più recenti ed è una trascrizione di suoni presenti nel dialetto tibetano parlato dagli sherpa, la cui cultura è piena di racconti su questa figura leggendaria. Secondo alcuni etimologisti deriverebbe dalla parola yeh-teh, che significa “animale simile a un essere umano”, e secondo altri deriverebbe da me-ti, che invece significa “orso”. Un equivoco frequente nell’identificazione di alcune sottospecie rare di orsi bruni, che fanno parte della fauna selvatica himalayana considerata oggi a rischio di estinzione, è peraltro una delle principali teorie proposte negli anni per spiegare gli avvistamenti dello yeti.

Perché “abominevoli”

L’aggettivo tradizionalmente presente nel soprannome dello yeti, considerato un parente stretto del bigfoot, è probabilmente frutto di un errore storico di trascrizione. L’espressione “abominevole uomo delle nevi” (abominable snowman) fu utilizzata per la prima volta nel 1921, anno della prima spedizione britannica verso l’Everest.

L’esploratore Charles Howard-Bury, alla guida di quella spedizione, scrisse in un resoconto di aver visto lungo il percorso enormi impronte probabilmente prodotte dal passaggio ripetuto di un lupo grigio sulla neve fresca. «Metoh-kangmi», disse invece una delle guide sherpa riferendosi all’uomo selvaggio delle nevi (metoh si traduce come “uomo orso”, kangmi come “uomo delle nevi”).

L’aggettivo “abominevole” saltò fuori quando Henry Newman, un giornalista del quotidiano indiano di lingua inglese The Statesman, intervistò i partecipanti di ritorno da quella spedizione, che non raggiunse la cima ma ebbe altri importanti meriti. A un certo punto Newman intese male la parola metoh – pensò a una diversa parola, che si traduce come “sporco” (filthy, in inglese) – e la tradusse liberamente con “abominable”.

L’origine del bigfoot

A differenza dello yeti, figura originaria dell’Asia centrale, il bigfoot è il protagonista di leggende diffuse nel Nord America, prevalentemente nella costa occidentale. Colin Dickey, autore del libro The Unidentified: Mythical Monsters, Alien Encounters, and Our Obsession with the Unexplained e apprezzato critico statunitense, si è molto occupato negli ultimi anni di misteri e storie di fantasmi, e del rapporto tra il folclore e le espressioni culturali contemporanee. Secondo Dickey, il bigfoot discende più o meno direttamente da un archetipo noto come l’uomo selvatico, una figura presente in diverse culture e che ha a sua volta qualche relazione con il fauno della mitologia classica.

È generalmente rappresentato come un essere antropomorfo ricoperto di peli e di grandi dimensioni, che vive in prossimità dei villaggi e molesta gli abitanti rubando cibo e bestiame. Alcune versioni di questa figura mitologica che si diffusero fuori dall’Europa – e in particolare quella dominante nel Nord America – si concentrarono sugli aspetti bestiali discostandosi dalla declinazione umana del mito, che diventò invece prevalente nella tradizione settecentesca del buon selvaggio, un uomo non civilizzato che vive in un ipotetico stato di natura, lontano dalla società e dalle “corruzioni”. A questo filone, per esempio, si ricollegano storie come quelle di Victor dell’Aveyron e personaggi letterari come Mowgli di Rudyard Kipling e Tarzan di Edgar Rice Burroughs.

– Leggi anche: Le inesattezze storiche nei film Disney

La differenza sostanziale tra il selvaggio e il bigfoot è che nelle descrizioni più condivise e tramandate il bigfoot non è mai presentato come un uomo regredito a uno stato selvatico ma piuttosto come un primate non pienamente evoluto. Prima delle molte pubblicazioni sugli yeti e sui bigfoot, una figura con alcune di queste caratteristiche era già presente nella tradizione orale di diverse culture dei nativi americani che popolavano la costa occidentale dell’attuale Columbia Britannica.

Una figura ricollegata da alcuni studiosi al bigfoot è Dzunukwa, una divinità femminile delle foreste, venerata da alcune tribù e temuta da altre. Nella mitologia della tribù dei Kwakiutl era portatrice di fertilità e ricchezza, mentre in quella dei Miwok era un mostro solitario e sfuggente, in grado di rapire i bambini dei villaggi, e quindi da lasciare in pace. Uno dei nomi alternativi del bigfoot, “sasquatch”, deriva dall’Halkomelem, una lingua parlata da vari popoli nativi della costa nord-occidentale del Pacifico. «Quando succede qualcosa di strano i membri della tribù danno sempre la colpa a un bigfoot», ha spiegato l’archeologa Kathy Moskowitz Strain descrivendo il rapporto che ancora oggi le tribù nelle riserve mantengono con questa figura.

Esistono anche pittogrammi secolari attribuiti alla tribù Yokut e scoperti nella riserva indiana del fiume Tule, nella contea di Tulare, che raffigurano una famiglia di grandi creature antropomorfe, con capelli lunghi e ispidi. I nativi li chiamano “mayak datat”, che significa “esseri pelosi”, ma un altro nome è “shoonshoonootr”, che letteralmente significa “piedi grandi” (in inglese: “bigfoot”).

Prima del 1967

Le prime tracce della parola “bigfoot” nei racconti popolari americani si ritrovano su alcuni giornali di fine Ottocento e inizio Novecento, diffusi nel Pacifico nord-occidentale. “Bigfoot” fu il soprannome dato dalla comunità locale a un feroce orso grizzly che in quindici anni, secondo un articolo pubblicato nel 1895 dal Placerville Mountain Democrat, predò il bestiame di centinaia di pastori nella Sierra Nevada.

Su molti giornali dell’epoca c’erano intere sezioni dedicate agli avvistamenti riferiti da minatori, boscaioli, cacciatori e cercatori d’oro. Tra di loro emersero a un certo punto individui che sostenevano di aver incontrato nelle foreste delle creature variamente descritte come “uomini selvaggi”, “uomini-scimmia” e “uomini-orso”. Nell’estate del 1924 il quotidiano di Portland The Oregonian riportò un caso divenuto poi celebre.

Un gruppo di minatori riferì di essere stato attaccato di notte da un branco di “uomini-scimmia” in una stretta vallata sul fianco sud-orientale del monte Sant’Elena, nello stato di Washington. Descritti come esseri alti oltre due metri, gli uomini-scimmia lanciarono massi contro le capanne in cui dormivano i minatori, per poi dileguarsi all’alba – stando al racconto – dopo che uno dei minatori aveva sparato contro di loro dei colpi di fucile. Per questa storia la vallata è oggi chiamata Ape Canyon (canyon delle scimmie).

– Leggi anche: Tra i bonobo comandano le femmine e si fa molto sesso

L’attendibilità di quel primo resoconto fu messa in dubbio fin da subito. Stupiti dalla risonanza della notizia pubblicata sul giornale, i guardaparchi dell’area vicino al monte Sant’Elena avviarono una serie di indagini poi concluse senza riscontri. Ciononostante, le persone della zona continuarono a credere alla storia dei minatori, peraltro rafforzata dal ritrovamento di orme di grandi dimensioni – chiaramente artefatte, secondo i guardaparchi – vicino alle capanne. Gli avvistamenti di uomini-gorilla o di altre creature simili proseguirono e si moltiplicarono negli anni successivi, in alcuni casi riferiti da testimoni descritti dall’Oregonian come “razionali e onesti”.

A partire dal 1958 il nome “bigfoot” cominciò a essere stabilmente utilizzato nel significato attuale dopo che un operaio scoprì nel suo cantiere – vicino al Bluff Creek, in California – una serie di impronte umane lunghe circa 40 centimetri. «Una burla? O le vere tracce di un enorme ma innocuo uomo selvaggio?», si chiese Andrew Genzoli, un giornalista dell’Humboldt Times, nell’articolo oggi ritenuto il primo a contenere la parola “bigfoot” nel senso di bigfoot, e non riferita a orsi grizzly o altri animali antropomorfi e non.

Il filmato Patterson-Gimlin

Il filmato girato da Roger Patterson e Bob Gimlin nel 1967 nell’area del Bluff Creek è il singolo documento più famoso e iconico riguardo al bigfoot. Fin dalla scelta del luogo delle riprese – lo stesso luogo del ritrovamento delle impronte nel 1958 – non fu un’operazione casuale. L’idea di Patterson, che conosceva bene quell’area, era di girare un film sulla ricerca dei bigfoot nel nord ovest degli Stati Uniti, consapevole della crescente popolarità di quei racconti anche nell’Oregon e nello stato di Washington, oltre che in California.

Patterson si era da qualche tempo ulteriormente appassionato all’argomento dopo aver letto Gli abominevoli uomini delle nevi, un libro scritto da Ivan Sanderson, un naturalista di origini scozzesi con la fissa per il paranormale. Uscito sei anni prima, riprendeva teorie, testimonianze e presunte tracce di grandi scimmie antropomorfe, inclusi bigfoot e yeti, che circolavano da tempo in diverse parti del mondo.

Il libro aveva generato molto interesse, al punto che un apprezzato biologo della Johns Hopkins University, William Straus, lo esaminò per la rivista Science sostenendo che gli standard di ricerca seguiti per la compilazione del testo erano “incredibilmente bassi” e le prove prodotte “tutt’altro che convincenti”. Straus ammise tuttavia che sarebbe stato antiscientifico affermare che le creature descritte da Sanderson non esistessero assolutamente.

È in questo contesto storico che Patterson e Gimlin produssero il noto filmato, tentando da subito di far passare l’incontro con quel “vero” bigfoot come del tutto casuale. «Non pensavo che il filmato fosse così buono. Io vidi tutto con i miei occhi, ancora meglio di così», raccontò poi Gimlin. In breve tempo, subito dopo l’immediata circolazione di quel filmato, bigfoot diventò un fenomeno di massa.

Bob Gimlin, a sinistra, e Roger Patterson confrontano calchi in gesso di presunte orme di bigfoot, in California, il 27 ottobre 1967 (AP Photo)

Qualche anno dopo, in uno dei primi studi rigorosi condotti sull’argomento, il primatologo e paleoantropologo britannico John Napier sostenne che il filmato Patterson-Gimlin fosse una montatura. Uno scherzo elaborato e ben messo in scena: ma uno scherzo. Allo stesso tempo giudicò tutte le prove raccolte riguardo al bigfoot meritevoli di un interesse scientifico. In generale l’approccio scientifico all’analisi del filmato, anche negli anni successivi, portò spesso a un punto in cui non rimaneva altro che scartarlo come irrilevante, perché né la sua autenticità né la sua falsità potevano essere determinate con assoluta certezza. Era piuttosto una serie di bizzarre coincidenze riguardo ai precedenti interessi e alle attività di Patterson, a cominciare dal motivo stesso per cui si trovava lì con Gimlin quel giorno, a rendere quel filmato molto poco credibile.

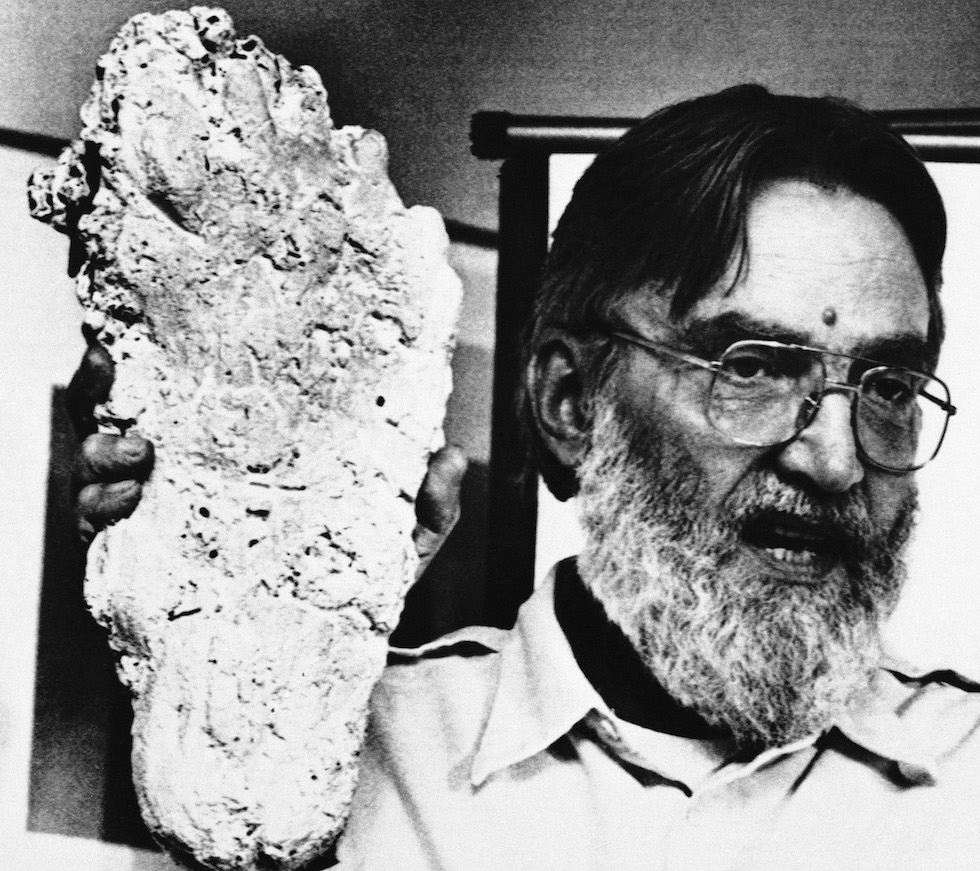

Uno degli scienziati che diedero più credito alle storie sui bigfoot fu Grover Krantz, un eclettico antropologo dell’Università dello stato di Washington che si appassionò a questo genere di ricerche dalla fine degli anni Settanta in poi. Considerato uno studioso autorevole nel campo dell’evoluzione degli ominidi, fu molto criticato insieme ad alcuni colleghi – tra i quali il controverso antropologo Jeffrey Meldrum – per le convinzioni pseudoscientifiche sull’esistenza dei bigfoot.

L’antropologo Grover Krantz mostra il calco di una presunta orma di bigfoot, a Vancouver, il 23 ottobre 1982 (AP Photo/Chuck Stoody)

Krantz e Meldrum furono tra i primi accademici a sostenere ostinatamente che, in base alla struttura anatomica delle numerose impronte analizzate, bigfoot e yeti discendessero dal Gigantopithecus, un genere estinto di primati giganteschi originario dell’Asia meridionale. Questa tendenza a mettere in relazione il Gigantopithecus con yeti e bigfoot fu più volte contestata dalla comunità scientifica, che ritenne inconsistenti le prove di Krantz, ma fu largamente condivisa nell’ambito della cosiddetta criptozoologia.

La criptozoologia e il complottismo

La parola “criptozoologia” fu utilizzata dallo zoologo e scienziato franco-belga Bernard Heuvelmans, a cominciare dalla seconda metà degli anni Cinquanta, e anche dallo stesso Sanderson, il naturalista di origini scozzesi autore del libro del 1961 sugli abominevoli uomini delle nevi. È oggi generalmente utilizzata per indicare una controversa categoria di studi dedicati alle specie animali la cui esistenza non sia supportata da prove empiriche, animali definiti “criptidi” da alcuni dizionari. In generale fanno parte della criptozoologia diversi studi eterogenei, inclusi quelli che si occupano di animali leggendari – come il Mostro di Loch Ness, il chupacabra, gli yeti e i bigfoot – per confutarne l’esistenza.

In un articolo per Scientific American, il paleontologo e divulgatore scientifico britannico Darren Naish si definisce «un fan sfacciato della criptozoologia». Secondo lui un interesse per la criptozoologia non contraddice in alcun modo una posizione di assoluto scetticismo. «Uno scienziato potrebbe non accettare alcuna delle affermazioni fatte sui criptidi, o su qualsiasi altro argomento marginale, ma ciò non implica che quei fenomeni non restino interessanti o degni di studio» scrive Naish.

– Leggi anche: I pulsanti progettati per non funzionare

In alcuni casi una prospettiva scettica e pienamente scientifica è proprio quella alla base di certi testi di criptozoologia di autori che hanno ritenuto necessaria un’adeguata confutazione dell’eventuale scemenza che ha dato origine alla storia di un determinato criptide. E secondo Naish sono invece totalmente fuori bersaglio quei testi di criptozoologia che danno per assodata in partenza l’inconsistenza di certe teorie. «Bigfoot potrà anche essere ridicolo, ma non posso fare a meno di rimanere insoddisfatto della tesi secondo cui possiamo rifiutare i fenomeni sulla base dell’intuizione o dell’incredulità», scrive.

Il fotogramma di un filmato girato nell’ottobre 1977 da un uomo di nome Frank White, vicino a Bellingham, nello stato di Washington, e che mostrerebbe un animale da lui definito “una scimmia del Nord America” (AP Photo)

La definizione corrente di criptozoologi comprende un insieme talmente vasto ed eterogeneo di persone – tanti individui strambi, sostiene Naish, ma anche scienziati autorevoli – da rendere inopportuno equiparare gli studi criptozoologici a quelli del paranormale. Tra gli studiosi che hanno mostrato vari gradi di interesse riguardo alla criptozoologia ce ne sono anche molti che, anziché concentrarsi sui tentativi di falsificazione delle teorie, si sono concentrati sui tratti psicologici e sulle capacità di osservazione delle persone coinvolte negli avvistamenti dei criptidi.

Si potrebbe sostenere, scrive Naish, che un coinvolgimento nella criptozoologia non implichi necessariamente un coinvolgimento nella ricerca dei presunti criptidi. È piuttosto, in alcuni casi, un coinvolgimento nella ricerca sulle persone che affermano di aver visto quelle creature, e nella ricerca sul background culturale, storico o psicologico di quegli incontri. E se si tolgono i criptidi dalla ricerca sui criptidi, conclude Naish, quello che rimane è «un fenomeno che sembra dirci di più sulla psicologia dei primati che sulla loro diversità biologica».

Si ritiene che criptozoologi e teorici della cospirazione condividano una serie di interessi e attitudini, tra cui il fascino per le storie misteriose e per le spiegazioni molto bizzarre e inverosimili. E secondo lo psicologo ed esperto di teorie del complotto Rob Brotherton, autore del libro Menti sospettose. Perché siamo tutti complottisti, queste tendenze corrispondono a tratti psicologici che tutti condividiamo in una certa misura. Brotherton sostiene, fornendo una serie di dati, che sia un errore immaginare i complottisti come gente stravagante, anziana o necessariamente poco istruita.

– Leggi anche: È tutto un complotto?

La predisposizione mentale rispetto alle teorie cospirazioniste descritta da Brotherton è data da un insieme di tratti individuali, circostanze casuali e pulsioni universali, insieme che definisce un’inclinazione generale e ha invece molto poco a che fare con i singoli fatti, indipendenti l’uno dall’altro. Questo insieme di caratteristiche personali porta a sviluppare un gusto per la ricerca, spesso ossessiva, di informazioni anomale. E poiché affrontano sia i fatti di base che l’ineliminabile parte lacunosa dei fatti, i resoconti dei teorici della cospirazione talvolta tendono a spiegare più delle narrazioni accettate e condivise.

Tipica di questi approcci cospirazionisti, aggiunge Brotherton, è infine una logica del tipo “testa vinco io, croce perdi tu”. Se le prove non ci sono, significa che qualcosa è stato nascosto. E se ci sono prove contrarie, è esattamente quello che loro direbbero per convincere le persone.

Le parodie e le citazioni

La presenza radicata e stabile del mito del bigfoot nella cultura popolare americana è attestata da centinaia di citazioni in film, serie tv, videogiochi, spettacoli televisivi e avvenimenti sportivi.

Il principe Carlo e la duchessa Camilla posano insieme alle mascotte dei Giochi olimpici invernali del 2010 – tra i quali, a destra, Quatchi il bigfoot – a Vancouver, in Canada, il 7 novembre 2009 (Chris Jackson/Getty Images)

Per quindici anni, tra il 1993 e il 2008, la squadra di basket NBA di Seattle – all’epoca nota come i SuperSonics e tra le più famose – ha utilizzato come mascotte ufficiale una specie di bigfoot chiamato Squatch, un chiaro riferimento a uno dei nomi alternativi del bigfoot (sasquatch). Questa mascotte non è più utilizzata da quando i SuperSonics sono diventati i Thunder e sono stati spostati a Oklahoma City, ma è ancora oggi parte della proprietà intellettuale della città di Seattle.

La mascotte “Squatch” durante l’intervallo di una partita dei SuperSonics alla Key Arena di Seattle, Washington, il 30 gennaio 2003 (Otto Greule/Getty Images)

Un approfondimento dal titolo Bigfoot is real è il chiodo fisso del personaggio Neal Sampat, un giovane giornalista nella serie The Newsroom di Aaron Sorkin, trasmessa negli Stati Uniti tra il 2012 e il 2014. È un tema che ritorna più volte in alcune puntate della prima stagione: lui tenta spesso di riproporlo, sia in redazione che alle feste, suscitando reazioni piuttosto tiepide. A un certo punto Will McAvoy sembra convinto, ma il momento di parlare di bigfoot non arriva mai.

Il bigfoot è anche un tema ricorrente nelle prime stagioni dei Simpson. Nel settimo episodio, trasmesso nel 1990, Homer viene scambiato per bigfoot dopo essersi perso in un bosco insieme a Bart. E nel nono episodio della quarta stagione compare una parodia del filmato Patterson-Gimlin.

A proposito delle distinzioni incerte tra archetipi, vale la pena segnalare un formidabile e spericolato gusto per il pot-pourri da parte di una coppia di produttori canadesi di programmi per bambini, che negli anni Settanta unì due miti distinti ma con radici comuni – l’uomo selvatico e bigfoot – in un telefilm intitolato Bigfoot e il ragazzo selvaggio, trasmesso anche in Italia.

– Leggi anche: Breve storia dei no vax