L’epoca dei serial killer

Perché quasi tutti gli omicidi seriali più noti, in Italia come negli Stati Uniti, agirono nell'arco di tre decenni?

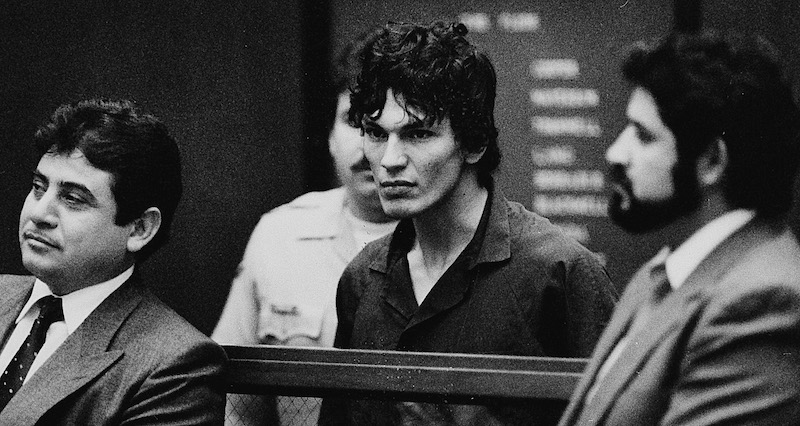

Ted Bundy, Richard Ramirez, Marco Bergamo, John Wayne Gacy, Roberto Succo, Jeffrey Dahmer, Wolfgang Abel e Marco Furlan hanno almeno due cose in comune: furono tutti famosi serial killer protagonisti di crimini efferati che destarono grande scandalo, e tutti uccisero le loro vittime in un arco temporale compreso all’incirca tra gli anni Settanta e gli anni Novanta. La concentrazione di serial killer attivi negli Stati Uniti in questi tre decenni è tale che si parla di “età dell’oro dei serial killer”, e anche in Italia ci fu una tendenza paragonabile. Il più noto omicida seriale italiano, il cosiddetto “mostro di Firenze”, uccise le sue sedici vittime tra il 1968 e il 1985.

Criminologi e psicologi, soprattutto negli Stati Uniti, si sono chiesti perché proprio in quegli anni i casi di omicidi seriali abbiano raggiunto il loro picco, per poi diminuire in maniera drastica a partire dai primi anni Duemila. Le principali spiegazioni si basano sulla società dell’epoca, e su come sia cambiata a partire dal XXI secolo, ma coinvolgono anche i metodi di indagine della polizia e, nel caso statunitense, dell’FBI, come ha raccontato di recente la rivista Rolling Stone.

Lo storico canadese Peter Vronsky, esperto di diritto penale, ha scritto un libro sull’argomento in cui sostiene che l’80 per cento dei serial killer americani conosciuti fu attivo tra il 1970 e il 1999. Per capire perché, ha cercato quali elementi accomunassero i serial killer di quegli anni, scoprendo che gran parte di loro era nata in tempi in cui gli Stati Uniti erano in guerra: «In casi come quelli di Dennis Rader e Richard Cottingham i loro padri erano veterani di guerra con disturbo da stress post-traumatico, una patologia che non fu riconosciuta fino agli anni Ottanta». Secondo Vronsky, sono casi in cui persone con un profilo psicologico già predisposto alla violenza crebbero in un ambiente potenzialmente violento e tendente all’abuso.

– Leggi anche: È stato decifrato uno dei messaggi del serial killer Zodiac

Il detective in pensione Paul Holes, nei decenni in cui fu in servizio, passò molto tempo a ricostruire i profili psicologici dei serial killer. Secondo lui, associare gli omicidi seriali ai veterani di guerra è una semplificazione, ma in parte è d’accordo con le conclusioni di Vronsky. Holes fa l’esempio dell’ex poliziotto Joseph DeAngelo, noto con il nome di “Golden State Killer” e arrestato nel 2018 per decine di stupri, omicidi e furti commessi tra il 1974 e il 1986. Holes lavorò molto al caso, e ricorda che il padre di DeAngelo era un uomo molto violento. Lavorava nell’aeronautica, motivo per cui la sua famiglia si spostava di frequente, e un giorno, mentre si trovavano in Germania, DeAngelo assistette allo stupro di sua sorella da parte di due soldati. Lui aveva 9 anni, la sorella 7.

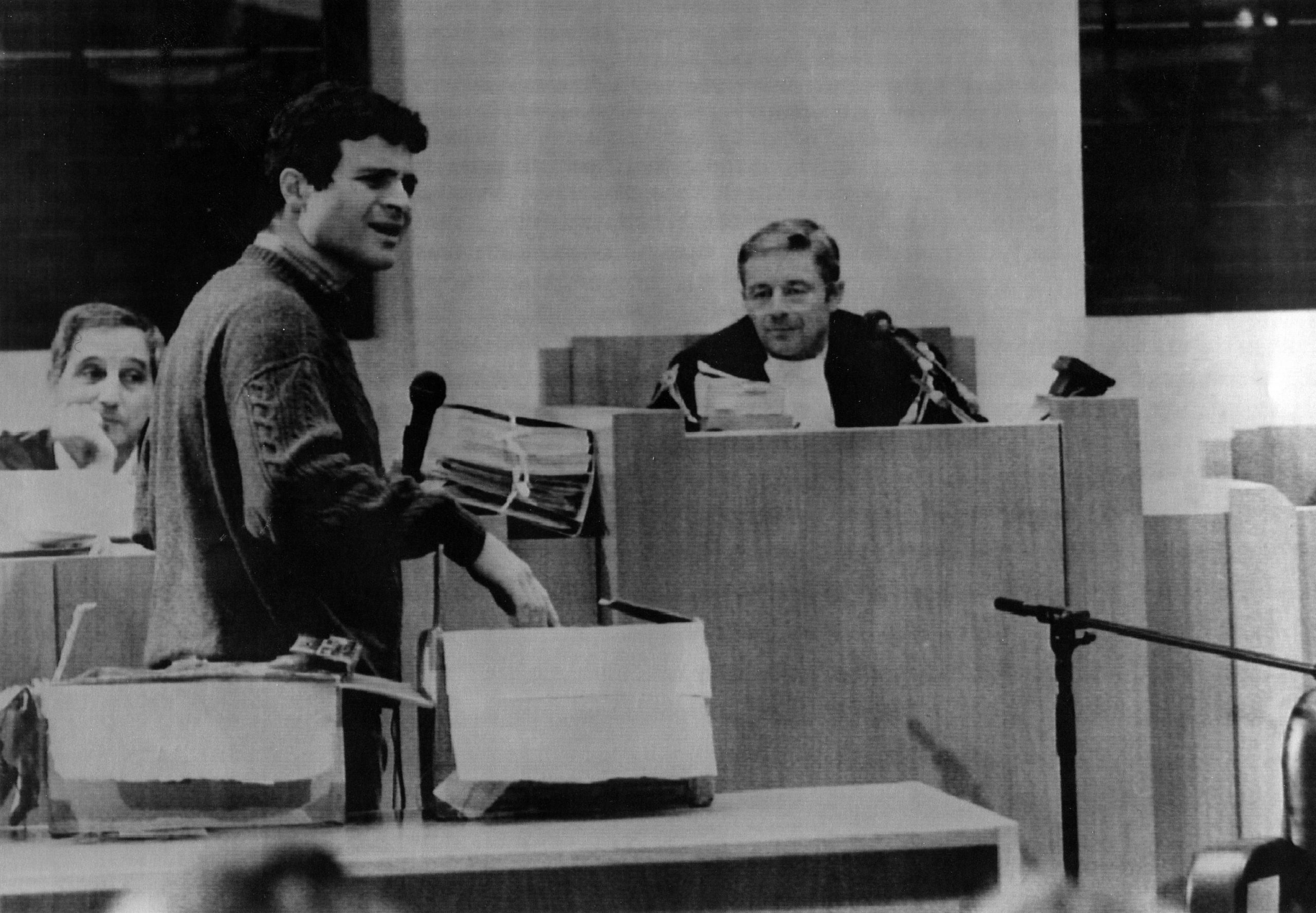

Joseph DeAngelo in tribunale a Sacramento il 27 aprile 2018 (Justin Sullivan/Getty Images)

Holes si è chiesto che ruolo abbia avuto l’episodio nel far diventare DeAngelo un serial killer. «Ovviamente, per un bambino normale, sarebbe stato traumatico. Ma avrebbe fatto diventare quel bambino un predatore sessuale? Ne dubito. Pensando però a un altro predatore sessuale che conosco, Phil Hughes, a quell’età stava già avendo fantasie sessuali violente nei confronti di donne e ragazze. Riesco a immaginarmi qualcuno come Phil che quando vede questa violenza inflitta nei confronti della sorella non rimane traumatizzato, ma stimolato. E mi chiedo se anche DeAngelo non ne sia stato stimolato».

Il neuroscienziato James Fallon, sentito da Rolling Stone, concorda con le interpretazioni di Vronsky e Holes. Tuttavia ha provato a spiegare anche perché proprio quelle persone siano diventate serial killer e non altre, visto che i bambini con un’infanzia difficile erano in realtà molti nell’America degli anni Cinquanta. La sua risposta è che i serial killer di solito sono affetti da disturbi della personalità, che rendono le persone naturalmente predisposte a comportamenti violenti e aggressivi, causati tra le altre cose da una difficoltà a provare empatia, a immedesimarsi nelle altre persone e a rispettare le regole. Questa predisposizione emerge meno nei casi in cui un individuo cresce in un ambiente familiare equilibrato. In contesti in cui invece ci sono genitori che commettono abusi e che soffrono a loro volta di disturbi, «può succedere di tutto».

Fallon però precisa che non è solo l’ambiente familiare a fare un serial killer, né la predisposizione genetica. «È l’interazione tra i due che ti mette nella condizione di avere questi comportamenti radicali, aggressivi e antisociali».

Secondo Antonio Zullo, criminologo clinico e psicologo, gli oltre quaranta serial killer riconosciuti in Italia furono attivi in gran parte tra gli anni Settanta e i tardi anni Novanta. Però nel caso italiano, dice Zullo, più che la difficoltà di essere cresciuti dopo la guerra hanno pesato le conseguenze del rapido sviluppo economico: «Per capire meglio andrebbero esaminati i vari casi, ma in generale si può dire che questa concentrazione di serial killer è in parte dovuta alla migrazione interna che ci fu da Sud a Nord, alla creazione dei nuovi quartieri popolari nelle città e alle tensioni sociali connesse».

Luigi Chiatti, soprannominato “il mostro di Foligno”, a processo. Chiatti uccise due bambini all’inizio degli anni Novanta, Simone Allegretti di 4 anni e Lorenzo Paolucci di 13. Da bambino Chiatti era stato abbandonato dalla madre in orfanotrofio ed era stato violentato da un sacerdote prima di essere adottato, a sei anni. (ANSA)

Nonostante le differenze, tra il contesto italiano e quello americano c’erano alcune somiglianze che permettevano ai serial killer di individuare più facilmente le vittime. Per esempio, il fatto che in quegli anni fosse una pratica piuttosto comune fare l’autostop, prima che l’opinione generale sulla sua pericolosità cambiasse; o che a partire dagli anni Sessanta le nuove generazioni cominciarono a emanciparsi presto dal controllo dei genitori, esponendosi a eventuali aggressioni mentre si trovavano per esempio da soli in auto (era il metodo utilizzato dal “mostro di Firenze”). Inoltre, gli omicidi seriali allora erano un fenomeno relativamente nuovo, quindi sia in Italia che nel resto del mondo le forze dell’ordine si trovarono impreparate.

Uno dei motivi per cui dagli anni Duemila in poi sono emersi meno casi di omicidi seriali è proprio il miglioramento avvenuto nelle tecniche di indagine. Nel corso degli anni la polizia si è affidata sempre di più al parere degli psicologi, e al contempo i progressi tecnologici – come per esempio l’affinamento delle tecniche per rilevare il DNA – hanno reso l’attività dei serial killer più ardua. Inoltre, la società è cambiata, le persone sono diventate più diffidenti nei confronti degli sconosciuti e la pratica di fare l’autostop non è più diffusa. Nelle case sono cominciati a comparire gli allarmi antifurto, grazie ai quali omicidi e furti come quelli compiuti da Richard Ramirez, soprannominato “Night Stalker”, sono diventati più difficili da compiere.

Il risultato di questi cambiamenti è che catturare un serial killer prima che si dimostri tale – cioè uccidendo almeno tre persone, in tempi e luoghi diversi e con qualche tratto in comune – è diventato più facile. L’attività di prevenzione che si fa oggi è imparagonabile a quella di un tempo. «Con i cellulari è molto più facile ritrovare una persona scomparsa, i tempi di indagine si sono accorciati molto», spiega Zullo. «Le forme di controllo sono aumentate, anche sugli stalker per esempio, e credo che questo sia uno dei motivi per cui da almeno dieci anni non si sente parlare di omicidi seriali in Italia, anche se è difficile stabilire con precisione tutte le ragioni di questo fenomeno. Negli Stati Uniti invece ancora ce ne sono, probabilmente perché il loro territorio è più esteso e quindi più difficile da controllare rispetto al nostro».

– Leggi anche: Chi era Donato Bilancia – di Giacomo Papi