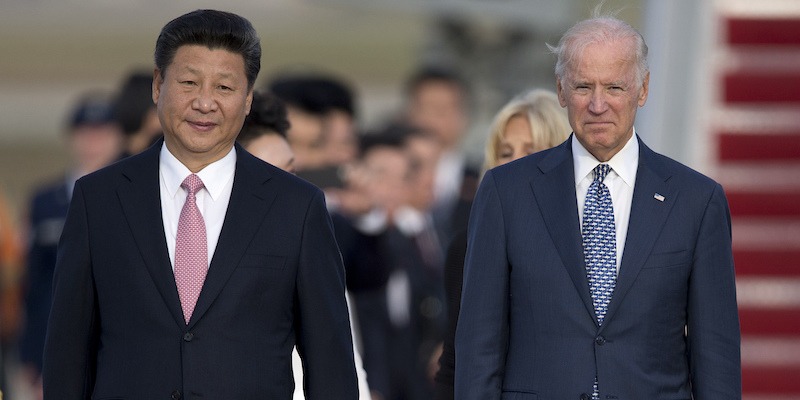

Cosa farà Biden con la Cina?

Dopo Trump i rapporti tra Stati Uniti e Cina sono complicatissimi, e il nuovo presidente deve decidere se recuperarli o continuare con le politiche aggressive

di Eugenio Cau

La strategia degli Stati Uniti nei confronti della Cina sarà probabilmente la più importante questione di politica estera di cui si dovrà occupare l’amministrazione del presidente Joe Biden, e sarà fortemente influenzata dalle decisioni prese negli ultimi quattro anni dal suo predecessore Donald Trump. Dopo un lungo periodo di ostilità piuttosto esplicite, che hanno portato i rapporti tra i due paesi al livello più basso dall’inizio delle relazioni diplomatiche nel 1979, Biden dovrà decidere se recuperare le politiche accomodanti di Barack Obama, da lui condivise come vicepresidente, o se mantenere quelle aggressive inaugurate da Trump.

Quest’ultima ipotesi per ora è la più probabile, sia perché attorno all’opposizione alla Cina si è creato un consenso piuttosto trasversale nella politica americana, sia perché sarebbe politicamente sconveniente ritirare o ritrattare alcuni dei provvedimenti presi dall’amministrazione Trump: compresi quelli, molto aggressivi, annunciati dal dipartimento di Stato uscente soltanto pochi giorni fa.

Nelle ultime settimane Mike Pompeo, il segretario di Stato dell’amministrazione Trump, ha annunciato alcuni provvedimenti molto duri nei confronti della Cina. Ha definito ufficialmente la repressione della popolazione uigura nella regione cinese dello Xinjiang come un «genocidio», e contestualmente ha istituito un ampio divieto di importazione di prodotti dalla regione, come per esempio il cotone. Ha annunciato alle aziende americane che sarebbe stata revocata la loro licenza per commerciare con Huawei, l’azienda cinese di telecomunicazioni da tempo sotto attacco. Ha inoltre eliminato alcune regole informali ma rispettate da decenni che impedivano contatti formali tra i rappresentanti statunitensi e quelli di Taiwan, l’isola autonoma e democratica che il regime cinese considera come una provincia ribelle (la Cina ha risposto sanzionando 28 funzionari dell’amministrazione Trump).

– Leggi anche: Il “genocidio demografico” degli uiguri

Riferendosi soprattutto a Taiwan, con cui l’amministrazione Trump ha intensificato i rapporti come nessun altro in oltre 40 anni, l’Economist ha scritto che queste ultime misure sarebbero una «trappola» per Biden: «O approva queste mosse, e a quel punto comincia la sua relazione con la Cina con il piede sbagliato, oppure sarà attaccato internamente per non aver difeso la piccola e valorosa Taiwan».

Questo genere di dilemmi sarà frequente nella politica estera di Biden nei confronti della Cina, perché le tattiche aggressive inaugurate da Trump, per quanto problematiche e spesso confuse, sono probabilmente l’unico aspetto della sua presidenza approvato dalla maggioranza della classe politica e della popolazione, tanto che anche Biden, che inizialmente aveva posizioni più moderate, nel corso della campagna elettorale è passato a posizioni molto simili, e ha promesso che da presidente sarebbe stato «tough on China», duro con la Cina.

La politica cinese di Trump, e i suoi risultati

La maggior parte degli esperti americani è piuttosto concorde nel riconoscere che la politica cinese di Trump abbia costituito una novità genuina, e per alcuni versi positiva (su questo la discussione è più intensa, come si può immaginare). Il fatto che Trump, durante la campagna elettorale del 2016, promettesse iniziative molto aggressive contro la Cina non fu una novità: tutti i suoi predecessori l’avevano fatto, prima di entrare in carica. Bill Clinton (presidente tra il 1993 e il 2001), quando era candidato, definì i dirigenti del Partito comunista cinese come «i macellai di Pechino» (il riferimento era al massacro di piazza Tiananmen, che era avvenuto qualche anno prima), ma una volta in carica favorì l’ingresso della Cina nella WTO. George W. Bush (presidente dal 2001 al 2009) promise che avrebbe definito la Cina come «concorrente», anziché come «partner strategico», ma poi non lo fece. Barack Obama, da candidato, disse che avrebbe denunciato la Cina come «paese manipolatore di valute», una grave accusa che prevede ripercussioni economiche, ma poi, preoccupato per la crisi finanziaria, rinunciò a farlo (l’avrebbe fatto Trump, per un periodo).

Trump, al contrario, ha mantenuto le sue promesse sul tema. Mentre tutti i suoi predecessori erano stati accomodanti nei confronti della Cina, convinti che uno scontro diretto sarebbe stato controproducente e che la prosperità crescente del paese avrebbe portato anche a una liberalizzazione politica e a più diritti per i cittadini, Trump ha imboccato la strada dello scontro. Ha cominciato un’ampia guerra commerciale, imponendo dazi su prodotti dal valore di centinaia di miliardi di dollari l’anno, ha imposto pesanti limitazioni a compagnie cinesi strategiche come Huawei, spingendo i paesi alleati a fare lo stesso, e ha attaccato la Cina praticamente in ogni sede internazionale, spesso con modi controversi e criticati, come quando ritirò gli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità, decisione che Biden ha annullato nel suo primo giorno di presidenza.

I risultati della guerra commerciale non sono stati brillanti. Dopo un periodo di scontro piuttosto grave, nel gennaio del 2020 i due paesi firmarono la «Fase uno» di un accordo commerciale che prevedeva una graduale riduzione dei dazi. In cambio la Cina si impegnava a comprare 200 miliardi di dollari l’anno di beni statunitensi, per riequilibrare la bilancia commerciale. Oggi, secondo una ricerca del Peterson Institute for International Economics, un centro studi di Washington, i dazi rimangono ancora altissimi: quelli americani sulle merci cinesi sono al 19,3 per cento (erano al 3,1 per cento nel gennaio 2018) e quelli cinesi sulle merci americane sono al 20,3 per cento (erano all’8 per cento). Sempre secondo il Peterson Institute, la Cina ha comprato meno di due terzi dei beni previsti dall’accordo.

– Leggi anche: I dazi di Trump sulla Cina hanno funzionato?

Ma nonostante i risultati deludenti dal punto di vista commerciale (che non è l’unico, ci sono anche diplomazia, politica industriale, competizione tecnologica e militare, per esempio), questo nuovo atteggiamento nei confronti della Cina è stato molto ben accolto negli Stati Uniti, e non soltanto secondo i sostenitori di Trump.

Evan Medeiros, che lavorò nell’amministrazione Obama come consigliere sulle questioni asiatiche, ha detto al Financial Times che «quando l’amministrazione Trump ha inquadrato la relazione tra Stati Uniti e Cina come una competizione strategica, molti americani l’avevano già capito… Le opinioni dell’élite e quelle del popolo sono cambiate in maniera strutturale. Siamo passati da equilibrare cooperazione e competizione a competizione e confronto». Chuck Schumer, il leader del Partito Democratico al Senato, durante il periodo più grave della guerra commerciale in più di un’occasione accusò Trump addirittura di non essere abbastanza aggressivo contro la Cina.

Secondo un sondaggio della società Pew riportato dal Financial Times, nel 2005 il 43 per cento degli americani aveva una visione positiva nei confronti della Cina, e il 35 per cento negativa. L’anno scorso (i dati risalgono all’estate del 2020) il 73 per cento degli americani aveva una visione negativa, e soltanto il 22 per cento positiva.

Questo cambiamento certamente non dipende soltanto dagli Stati Uniti: negli ultimi anni la Cina, guidata dal presidente Xi Jinping, è diventata molto più autoritaria all’interno e più assertiva all’estero, ha espanso la sua influenza in gran parte dell’Asia e oltre, e promosso una visione del mondo antidemocratica che ha preoccupato non soltanto gli Stati Uniti, provocando reazioni anche da parte di molti leader occidentali, come per esempio la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron (benché nessuno dei due sia stato duro come Trump, e la politica estera dell’Unione Europea nei confronti della Cina sia stata ambivalente negli ultimi anni).

In generale, benché la guerra commerciale abbia portato a scarsi risultati, c’è un certo consenso negli Stati Uniti sul fatto che l’amministrazione Trump abbia quanto meno dimostrato che è possibile usare politiche anche molto aggressive contro la Cina e ottenere alcuni risultati. Per esempio, evitare che la stragrande maggioranza dei paesi alleati installasse componenti dell’azienda cinese Huawei nelle strategiche reti di comunicazione 5G, una cosa considerata molto difficile fino a pochi anni fa. Il tutto senza provocare gravi disastri economici. Se è vero che gli squilibri commerciali sono in gran parte rimasti, e che la politica dell’amministrazione Trump è stata spesso confusa e contraddittoria, è anche vero che l’economia americana ha risentito in maniera marginale della guerra commerciale, e che il governo cinese è stato costretto a scendere a compromessi.

– Leggi anche: Huawei è in difficoltà sul 5G?

Cosa ne pensa Biden?

Anche Joe Biden si è dovuto adattare a tutto questo. Da vicepresidente sotto Obama aveva avuto buoni rapporti con Xi Jinping, quando anche quest’ultimo, prima del 2013, deteneva la stessa carica in Cina. Nel 2012, quando già si sapeva che Xi sarebbe diventato presidente, lo ospitò negli Stati Uniti, e disse che Xi «avrebbe mostrato un nuovo lato della leadership cinese», presumibilmente migliore: al tempo, molti commentatori anche noti erano convinti che Xi Jinping sarebbe stato un riformista.

Ancora a maggio del 2019, all’inizio della sua campagna presidenziale, Biden era poco preoccupato per la competizione cinese: «La Cina ci supererà? Non scherziamo. Voglio dire, non sono cattivi. E sapete cosa? Non sono in competizione con noi», disse a un evento in Iowa. I suoi avversari lo accusarono di ingenuità e di avere una visione ormai obsoleta delle relazioni tra i due paesi, e anche alcuni suoi consiglieri si preoccuparono: Biden era fermo a una visione della Cina che era prevalente durante l’amministrazione Obama, forse anche prima, e nel corso della campagna per le primarie del Partito Democratico i suoi consiglieri lo «riprogrammarono», ha detto uno di questi all’Economist.

Dopo pochi mesi, anche Biden era duro con la Cina. Definì Xi Jinping come un «teppista», firmò un editoriale sulla rivista di geopolitica Foreign Affairs in cui disse che gli Stati Uniti dovevano diventare «duri con la Cina», e nell’agosto del 2020 la sua squadra definì il trattamento degli uiguri come un «genocidio», ben prima che lo facesse il dipartimento di Stato di Trump.

Al momento è impossibile dire se Biden manterrà l’atteggiamento aggressivo avuto in campagna elettorale anche durante la presidenza, come ha fatto Trump, o invece si ammorbidirà, come hanno fatto tutti i presidenti venuti prima. Secondo Thomas Wright, un analista del centro studi Brookings Institution, tra i suoi consiglieri ci sono due fazioni quando si parla di Cina e più in generale di politica estera: i sostenitori della restaurazione, che sperano di tornare a un ordine mondiale più simile a quello che vigeva con Obama, e che hanno grandi speranze di collaborazione con la Cina, specie sui temi ambientali; e i riformisti, che invece ritengono che la politica estera americana debba cambiare strutturalmente, vogliono meno coinvolgimento nel Medio Oriente e sono convinti che il rapporto con la Cina sarà la questione dirimente di tutta la presidenza Biden.

Le indicazioni più consistenti che Biden potrebbe dare retta ai riformisti vengono dalle audizioni in Senato di Anthony Blinken, che è stato scelto dal nuovo presidente come segretario di Stato e che era vice segretario di Stato sotto Obama. Fino a qualche anno fa, aveva detto Blinken al Senato, «c’era un ampio consenso sul fatto che la liberalizzazione economica in Cina avrebbe condotto alla liberalizzazione politica. Questo non è avvenuto». «Se guardiamo alla Cina, non c’è dubbio che sia lo stato che più di ogni altro costituisce una sfida per gli Stati Uniti, in termini di difesa dei nostri interessi e degli interessi del popolo americano». A un certo punto, senza che nessun senatore glielo avesse chiesto, aveva aggiunto: «Penso inoltre che il presidente Trump abbia avuto ragione nell’adottare un approccio più duro nei confronti della Cina. Sono in grande disaccordo sul modo in cui ha operato a questo proposito in diverse aree, ma il principio di base era giusto, e penso che abbia aiutato la nostra politica estera».

– Leggi anche: Come la Cina ha censurato la pandemia

Biden seguirà la politica di Trump sulla Cina?

Se anche Biden e i suoi consiglieri concordano in linea teorica con l’approccio duro inaugurato da Trump, non è affatto detto che useranno le stesse tattiche e gli stessi metodi. Il programma presentato da Biden in campagna elettorale è piuttosto vago quando si parla del rapporto con la Cina, ma almeno su due elementi ci sarà una certa divergenza rispetto all’amministrazione Trump.

Il primo è il coinvolgimento degli alleati. La politica dura di Trump con la Cina è stata spesso azzoppata dal disdegno dell’ex presidente nei confronti delle alleanze storiche degli Stati Uniti, sia in Asia, dove Trump ha più volte minacciato di dazi paesi importanti come Giappone e Corea del Sud, sia altrove: a proposito dell’Unione Europea, disse che «è peggio della Cina, solo più piccola», secondo quanto scritto dal suo ex consigliere John Bolton. Biden intende recuperare queste alleanze e usarle per fare pressione comune sulla Cina, per esempio sul tema del rispetto della proprietà intellettuale.

Un altro aspetto su cui Biden intende mostrarsi differente sarà la difesa dei diritti umani, che finora è stata soprattutto strumentale: l’amministrazione Trump ha imposto sanzioni contro funzionari cinesi in risposta alle crisi in Xinjiang, a Hong Kong, in Tibet, ma il presidente non si è praticamente mai espresso a favore della difesa dei diritti umani. Secondo Jeffrey Prescott, un consigliere di Joe Biden sulla politica estera nominato come vice ambasciatore alle Nazioni Unite, la differenza su questo tema sarà «determinante».

Non è chiaro se e come proseguirà la guerra commerciale. Robert Lighthizer, il capo della politica commerciale sotto Trump, ha detto in un’intervista al Wall Street Journal che Biden dovrebbe mantenere tutti i dazi imposti alla Cina, che adesso riguardano 370 miliardi di dollari di beni cinesi all’anno, tre quarti di tutte le importazioni. Biden ha confermato al New York Times che per ora non intende eliminare i dazi, per «non escludere nessuna opzione», ma non è chiaro come potranno proseguire le cose in futuro. Anche in questo caso, Biden si trova davanti a una «trappola» simile a quella presentata con Taiwan: se rivede le politiche commerciali rischia l’accusa di essere «soft on China», cedevole con la Cina.

L’efficacia della politica di Biden sulla Cina dipenderà anche da quanto la sua amministrazione sarà distratta da altre emergenze. I predecessori di Trump non sono riusciti a mantenere le loro promesse perché sono stati impegnati in questioni più gravi, che richiedevano la collaborazione della Cina per essere risolte e non lasciavano spazio a una politica di confronto e competizione: per Bush furono l’attacco dell’11 settembre 2001 e gli interventi militari in Afghanistan e Iraq, per Obama fu la risposta alla crisi finanziaria del 2008. Biden per ora deve affrontare un problema comparabile, se non peggiore, come la pandemia da coronavirus, che mette in secondo piano le priorità in politica estera.

– Leggi anche: La strategia di Biden contro il coronavirus