Cosa abbiamo imparato sulle mascherine

Studi e ricerche rendono ormai evidente che aiutano a ridurre la diffusione del contagio, anche se non sappiamo ancora con certezza quanto

Quando è rientrato alla Casa Bianca lunedì scorso dopo un breve ricovero in ospedale per COVID-19, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è fatto riprendere e fotografare mentre si toglieva la mascherina per fare il saluto militare all’elicottero che lo aveva appena trasportato. La scelta di rimuovere subito la protezione da naso e bocca è stata notata da molti osservatori e criticata dal suo avversario alle presidenziali, Joe Biden, che da tempo invita gli statunitensi a utilizzare il più possibile le mascherine per ridurre i rischi del contagio. È un consiglio che danno anche le istituzioni sanitarie e che viene seguito da centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, nonostante nei primi mesi della pandemia fossero circolate – anche a partire dalle stesse istituzioni sanitarie – informazioni contraddittorie sull’utilità delle mascherine, e con le quali facciamo in parte ancora i conti.

Oggi la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che usare una protezione per naso e bocca contribuisca a salvare vite, anche se non ci sono conoscenze scientifiche definitive sul grado di efficacia delle mascherine. Le variabili in gioco sono moltissime, dal tipo di protezioni utilizzate al modo in cui vengono indossate, passando per i luoghi e le circostanze in cui sono impiegate, e non c’è nemmeno un consenso generalizzato tra gli scienziati su come condurre le ricerche per appurare la loro efficacia.

Cosa non sapevamo

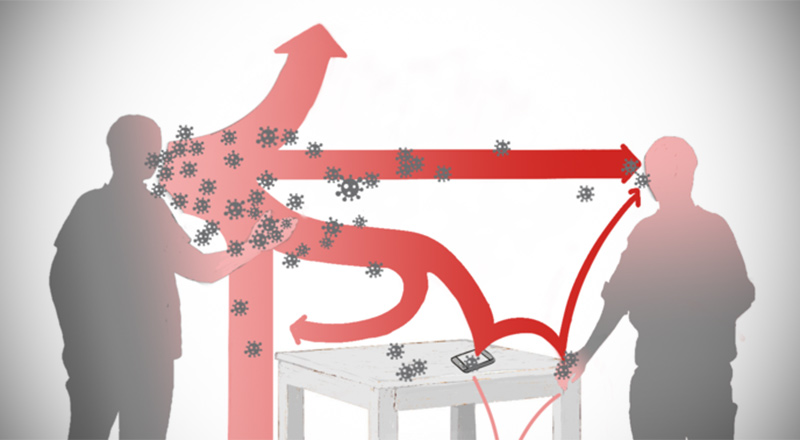

Come segnala un lungo articolo sul sito di Nature, questi dubbi e incertezze erano ancora più marcati nei primi mesi della pandemia, quando i ricercatori non sapevano di preciso come si diffondesse il coronavirus (SARS-CoV-2) tra la popolazione. Si pensava che la trasmissione avvenisse per lo più toccandosi naso, bocca e occhi dopo essere entrati in contatto con superfici contaminate. In seguito si è capito che in alcuni casi il virus può trasmettersi anche per via aerea, tramite le goccioline che emettiamo quando parliamo, tossiamo, starnutiamo e respiriamo.

In realtà, il sospetto che il coronavirus potesse trasmettersi per via aerea – specialmente negli ambienti chiusi e con scarso ricambio d’aria – era presente quasi fin da subito, ma in assenza di prove concrete le autorità sanitarie avevano preferito concentrare l’attenzione del pubblico sull’importanza di lavarsi bene le mani e di igienizzare le superfici. La capacità di produzione delle mascherine era del resto molto inferiore all’attuale e c’era il rischio concreto che non ce ne fossero a sufficienza per il personale sanitario impegnato nell’emergenza ospedaliera.

Nel frattempo i ricercatori iniziarono a chiedersi se fosse opportuno che anche al di fuori degli ospedali si indossassero mascherine, e se sì di che tipo e con quali modalità. Quelle più filtranti (come le N95 e FFP2) iniziavano a scarseggiare e non era chiaro se fosse possibile ottenere buoni risultati nella riduzione del rischio anche con mascherine più semplici, come quelle chirurgiche o di stoffa, le cosiddette “mascherine di comunità”.

Misurare l’efficacia

Ricerche sull’utilizzo delle mascherine e la diffusione di particolari malattie erano state svolte in passato, ma spesso su campioni ristretti della popolazione e senza risultati convincenti. La pandemia in corso ha dato una grande opportunità ai ricercatori per raccogliere più dati, e a distanza di qualche mese hanno iniziato ad accumularsi diversi studi per fare maggiore chiarezza.

Una ricerca preliminare, quindi in attesa di essere rivista da esperti alla pari, pubblicata all’inizio di agosto, e basata sui dati raccolti in 200 paesi, ha rilevato che la letalità procapite settimanale nei luoghi in cui si utilizzavano mascherine era quattro volte inferiore rispetto ad altre aree con scarso impiego delle protezioni.

Uno studio svolto negli Stati Uniti ha invece valutato l’impatto delle misure imposte a livello statale (non c’è mai stato un obbligo a livello federale) come impiego delle mascherine e distanziamento fisico. Gli autori hanno calcolato che questi provvedimenti abbiano evitato almeno 450mila contagi.

Il problema degli studi di questo tipo è che assumono che l’obbligo di indossare le mascherine sia rispettato dalla popolazione, anche se non ci sono elementi per verificarlo. L’impiego dei dispositivi di protezione è inoltre solo una parte della storia: distanziamento fisico, utilizzo degli igienizzanti per mani e superfici, minore circolazione delle persone e sospensione degli eventi pubblici contribuiscono sicuramente a limitare la circolazione del virus.

È quindi complicato valutare che peso abbiano le mascherine nella riduzione complessiva della diffusione del contagio. Secondo diversi ricercatori, con la progressiva attenuazione di alcune misure restrittive e le diverse politiche seguite dai vari paesi dovrebbe diventare più semplice capire quali precauzioni siano più efficaci.

In questi mesi alcuni ricercatori hanno comunque provato a superare queste difficoltà, sperimentando soluzioni in ambienti controllati come quelli di laboratorio. Presso l’Università di Hong Kong, per esempio, un gruppo di microbiologi ha messo in una gabbia criceti sani e in un’altra criceti infetti con il SARS-CoV-2. Poi ha messo le due gabbie a contatto, verificando quanti criceti sani contraessero il virus, poi ha ripetuto l’esperimento con altri criceti e aggiungendo una separazione costituita da mascherine chirurgiche.

Senza la barriera, circa due terzi dei criceti sani hanno contratto il coronavirus. Nell’esperimento con le mascherine, invece, solo un quarto dei criceti sani è stato contagiato. Questi ultimi hanno inoltre sviluppato segni molto più lievi della malattia causata dal virus, sulla base degli esami svolti e dell’analisi dei loro tessuti per valutare gli effetti del coronavirus.

Mutua protezione

Seppure con diversi limiti, le ricerche come quella di Hong Kong hanno portato nuovi elementi sul fatto che le mascherine possano proteggere non solo chi le indossa, ma anche gli altri. In alcuni paesi orientali, come Giappone e Corea del Sud, questo assunto è condiviso da tempo dalle autorità sanitarie e dalla popolazione. In questi e altri paesi asiatici chi è malato aveva già l’abitudine di indossare una mascherina prima della pandemia, proprio per ridurre il rischio di contagiare altre persone.

I risultati dell’esperimento sui criceti si aggiungono a quelli di altri studi secondo i quali le mascherine potrebbero non solo proteggere dal contagio, ma anche ridurre il rischio di sviluppare sintomi gravi nel caso in cui si verifichi ugualmente un’infezione. Una ricerca pubblicata a fine luglio e che illustrava questa possibilità aveva ricevuto una discreta attenzione da parte dei giornali, talvolta con toni più enfatici e meno cauti rispetto a quelli tenuti dagli autori della sperimentazione.

Secondo lo studio, gli individui che utilizzano le mascherine potrebbero essere esposti a dosi ridotte del virus, nel caso di un contatto stretto con una persona contagiosa, sviluppando quindi sintomi più lievi o non sviluppandone affatto. In linea di massima, infatti, la probabilità di sviluppare la malattia e di avere sintomi più gravi è maggiore nel caso in cui si abbia una carica virale più alta.

Gli autori della ricerca dell’Università della California, San Francisco, stanno ora analizzando i tassi di ricovero per COVID-19 prima e dopo l’obbligo di mascherina in un migliaio di contee degli Stati Uniti. Se dovessero rilevare una riduzione nel numero e nella gravità di casi di COVID-19 avrebbero ulteriori elementi per sostenere la loro teoria. Le infezioni lievi dovute alle mascherine potrebbero inoltre contribuire ai processi di immunizzazione della popolazione, anche se questa eventualità deve essere verificata con maggiori dati.

(Patricia A. V. Piñero – Wikimedia)

Aria e filtraggio

Nature ricorda che parte della ricerca sull’efficacia delle mascherine è strettamente legata a ciò che sappiamo sul coronavirus, e su come si diffonde attraverso l’aria. Le goccioline di saliva (droplet) che emettiamo parlando e tossendo sono relativamente grandi e visibili, e raccolte dal tessuto della mascherina prima che possano andare in giro. Il discorso è più complicato per le goccioline ancora più piccole che emettiamo respirando e che possono rimanere in sospensione nell’aria (aerosol) per diverso tempo. È un problema non da poco nel caso in cui ci si trovi in una stanza con altre persone e con uno scarso ricambio d’aria.

Il coronavirus ha un diametro intorno agli 0,1 micrometri (un micrometro equivale a un millesimo di millimetro), ma non va in giro per conto proprio all’esterno del nostro organismo. Le mascherine non devono quindi avere filtri così fitti per impedire il suo passaggio: è sufficiente che abbiano una trama tale da impedire il passaggio delle goccioline di saliva infetta, che hanno un diametro da 0,2 a centinaia di micrometri. Non c’è però consenso tra i ricercatori sulle dimensioni delle goccioline che determinano il maggior rischio di contagio, anche se diverse ricerche si sono concentrate sull’intervallo tra 1 e 10 micrometri.

Le mascherine N95 riescono a trattenere quasi tutti gli aerosol fino a 0,3 micrometri e – nel caso in cui non abbiano una valvola di sfogo – hanno una simile funzione isolante anche per ciò che viene espirato da chi le indossa. Sulle mascherine chirurgiche e di tessuto non ci sono invece dati chiari, anche se la pandemia dovrebbe cambiare le cose offrendo molte più informazioni sulla loro efficacia (dato il largo utilizzo che se ne sta facendo).

Un’analisi di ricerche ed esperimenti pubblicati finora ha rilevato che le mascherine chirurgiche hanno un’efficacia intorno al 67 per cento nel proteggere chi le indossa. La loro capacità di bloccare gli aerosol aumenta all’aumentare del diametro delle goccioline di saliva, e lo stesso avviene per le mascherine di tessuto in cotone.

Una ricerca preliminare ha rilevato che la stoffa di una maglietta di cotone arriva a bloccare l’80 per cento degli aerosol di 2 micrometri espirati da chi la utilizza davanti a naso e bocca. Al di sopra dei 4-5 micrometri, praticamente qualsiasi tessuto arriva a bloccare più dell’80 per cento degli aerosol. La sovrapposizione di più strati contribuisce inoltre a rendere migliore la protezione.

Alcuni esperimenti condotti utilizzando mascherine di tessuto a due strati hanno portato a risultati notevoli nel bloccare le goccioline con almeno un micrometro di diametro, ritenute tra le probabili responsabili dei contagi. Ciò significa che per aerosol di queste dimensioni non ci sono differenze così marcate tra una N95 o una FFP2 e altri tipi di mascherine meno elaborati. Altre ricerche simili hanno confermato queste circostanze, mettendo a confronto mascherine di vario tipo.

Comportamento

Non ci sono comunque solo gli aspetti prettamente fisici. Secondo alcuni ricercatori, indossando una mascherina si mantiene una maggiore attenzione a ciò che ci accade intorno e si rimane più consapevoli dei rischi. Chi è più restio a indossarle diventa inoltre più propenso a farlo se nota che intorno a sé ha quasi esclusivamente persone che ne utilizzano una. Se attraverso la comunicazione istituzionale passa il messaggio che indossare una mascherina è un gesto di altruismo oltre che di protezione per sé, si innescano comportamenti virtuosi e aumenta la quantità di individui che la utilizzano, anche senza obblighi e imposizioni dall’alto.

Per questo motivo è importante che dalle istituzioni, come governi e organizzazioni sanitarie internazionali, arrivino messaggi chiari e senza contraddizioni sull’utilizzo delle mascherine. Nei paesi dove ciò è avvenuto la percentuale di utilizzo tra la popolazione è aumentata sensibilmente, mentre ha faticato molto di più nei paesi dove per esempio i leader politici esprimevano maggiore scetticismo. Negli Stati Uniti la mancanza di un messaggio chiaro da parte del governo e da parte di Trump ha fatto sì che diventasse tema di discussione l’indossare o meno una mascherina, nonostante in ambito scientifico ci fosse una posizione condivisa sull’utilità di proteggere naso e bocca contro il contagio.

In Guinea-Bissau, per esempio, un gruppo di ricercatori coordinati dall’Università della Danimarca Meridionale di Copenhagen ha distribuito migliaia di mascherine di tessuto alla popolazione, nell’ambito di un test che potrebbe essere il più grande finora realizzato per valutare l’efficacia di queste protezioni nel limitare la diffusione del coronavirus.

L’esperimento prevede di assegnare casualmente circa 40mila persone a uno di due gruppi: nel primo i partecipanti ricevono mascherine di cotone a doppio strato, informazioni su come utilizzarle e altre indicazioni sulle precauzioni da assumere per ridurre i rischi di contagio; nel secondo non ricevono mascherine né indicazioni sulla loro utilità, ma solamente informazioni sugli altri sistemi per proteggersi dal contagio. L’arruolamento dei volontari è stato avviato da poco e potrebbe essere completo entro novembre.

L’iniziativa ha raccolto qualche critica sia perché non offre comunque sufficienti possibilità di controllo, sia perché potrebbe esporre alcuni partecipanti a rischi inutili. I promotori dell’esperimento dicono che i rischi saranno comunque contenuti per gli appartenenti al secondo gruppo, che riceveranno le mascherine in un secondo momento.

Rispetto alle conoscenze di otto mesi fa, è ormai evidente che le mascherine possono contribuire a ridurre la diffusione del coronavirus in numerose circostanze, soprattutto se impiegate nel modo corretto e negli ambienti con scarso ricambio d’aria, mezzi di trasporto compresi. Diverse ricerche sono tuttora in corso e nei prossimi mesi i loro risultati potranno offrirci ulteriori elementi per avere un quadro più completo.