«Le donne, non potendo uscire, hanno subìto senza più chiedere aiuto»

Cosa mostra un’indagine del Consiglio Nazionale delle Ricerche sul lavoro di questi mesi dei centri antiviolenza, insieme ai dati sui reati

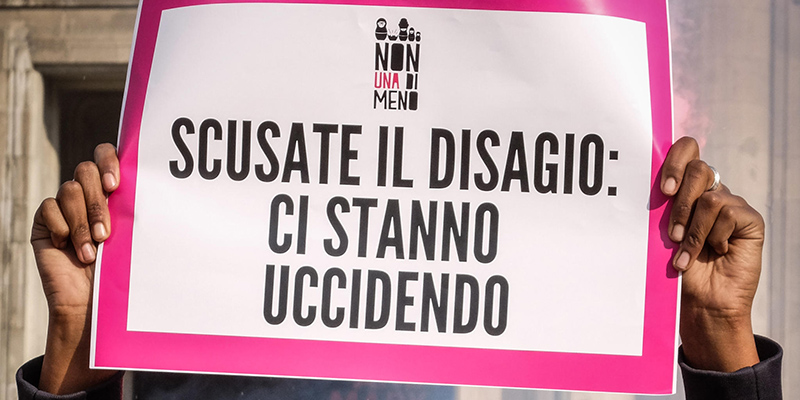

Le Nazioni Unite, i movimenti femministi e le associazioni che lavorano con le donne segnalano da settimane che le restrizioni decise dai vari paesi per contenere il coronavirus avrebbero avuto delle conseguenze sulla violenza domestica. Essere costrette a restare a casa e a condividere costantemente lo spazio con i propri aggressori avrebbe cioè creato circostanze tali da compromettere ulteriormente l’incolumità delle donne, rendendo anche più difficile chiedere aiuto: non solo perché la costante presenza del partner avrebbe reso impossibile per le vittime parlare liberamente al telefono, ma anche perché le relazioni sociali venute a mancare con l’isolamento nelle case erano un fattore protettivo contro la violenza domestica. Ora ci sono diversi dati che aiutano a capire come sono andate e come stanno andando le cose.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il più grande ente pubblico di ricerca italiano, ha reso pubblici i primi risultati di un’indagine sui centri antiviolenza “ai tempi del coronavirus”, condotta su 228 strutture. Secondo quanto emerge, nel periodo dell’emergenza sanitaria legata all’epidemia di COVID-19 questi centri antiviolenza hanno lavorato prevalentemente in remoto e sono stati accessibili solo in casi particolari: il 32 per cento non è stato aperto al pubblico, mentre solo il 5,7 per cento ha riferito di essere rimasto fisicamente accessibile alle donne come prima dell’emergenza sanitaria.

– Leggi anche: Cosa ne dicevamo a marzo: il coronavirus e la violenza domestica

Il 78 per cento dei centri ha poi dichiarato di aver registrato una diminuzione nel numero di nuovi contatti in seguito all’introduzione delle misure di contenimento, mentre solo una parte – 18 per cento – non ha osservato variazioni. Il numero dei nuovi contatti è diminuito di circa la metà: se prima dell’emergenza ogni centro contava in media 5,4 nuovi contatti a settimana, durante il periodo dell’emergenza sono scesi a 2,8 per centro. Nel 38 per cento dei casi sono diminuiti anche i rapporti con le donne che avevano già iniziato un percorso di fuoriuscita dalla violenza prima dell’emergenza sanitaria. Il 20 per cento ha detto che sono aumentati, mentre il 42 per cento afferma che sono rimasti invariati.

Le misure di contenimento e di contrasto alla COVID-19, dice il CNR, hanno poi comportato maggiori difficoltà nella gestione del lavoro quotidiano dei centri. Nonostante questo, circa la metà dei centri antiviolenza ha detto di non aver registrato variazioni nell’intensità delle relazioni con i servizi sociali comunali, le forze dell’ordine e le questure, ma ha riferito di aver subito significative diminuzioni o interruzioni del rapporto con gli ospedali (53 per cento), con i tribunali ordinari (53 per cento) e con quelli minorili (48 per cento), che hanno sospeso le loro attività.

Dai dati del Telefono Rosa risulta che le telefonate, rispetto a quelle dello stesso periodo dell’anno scorso, nelle prime due settimane di marzo sono diminuite del 55,1 per cento passando da 1.104 a 496. Qualche giorno fa, infine, l’Associazione D.i.Re, che riunisce 82 centri antiviolenza indipendenti che soddisfano i requisiti richiesti dalla Convenzione di Istanbul, aveva a sua volta diffuso alcuni numeri sulle richieste d’aiuto ricevute da donne vittime di violenza tra il 6 aprile e il 3 maggio: la percentuale di donne che si erano rivolte ai centri antiviolenza per la prima volta era pari al 33 per cento del totale, mentre nel 2018 le richieste provenienti da donne che non avevano mai chiamato prima erano pari al 78 per cento. D.i.Re ha comunque segnalato un aumento generale delle richieste di aiuto: «Confrontando il numero di richieste ricevute tra il 6 aprile e il 3 maggio, ancora in pieno lockdown, vale a dire 2.956, con il numero di richieste ricevute mediamente al mese nel 2018, ultimo anno per cui è disponibile la rilevazione dati, pari a 1.643, si nota un incremento complessivo di richieste del 79,9 per cento».

Se una delle conseguenze collaterali alla pandemia da coronavirus è stato il netto calo dei reati violenti, registrato praticamente ovunque nel mondo, dai primi dati disponibili questa diminuzione è inferiore nei casi di violenza domestica e di omicidi volontari che riguardano donne. Secondo i dati del ministero dell’Interno, nel periodo di analisi compreso tra il primo e il 31 marzo 2020 la “delittuosità” in generale è diminuita del 66,6 per cento, ma i maltrattamenti contro familiari o conviventi sono calati solo del 37,4 per cento, molto meno degli altri reati.

Gli omicidi volontari commessi in Italia nel marzo 2020 hanno registrato un deciso decremento (meno 71 per cento) rispetto a marzo 2019. In particolare, nel periodo in esame, sono stati 7 gli omicidi con vittime di sesso femminile (erano 12 nel 2019) e 7 quelli in ambito familiare (13 nel 2019), di cui 6 hanno riguardato vittime di sesso femminile. A marzo 2019 le vittime di sesso femminile sono state il 32 per cento del totale (12 su 38), a marzo 2020 il 64 per cento (7 su 11). Di conseguenza, a fronte di una diminuzione degli omicidi volontari del 71 per cento, quelli nei confronti delle donne sono calati meno, del 42 per cento (da 12 a 7). I femminicidi in Italia (che avvengono per più dell’80 per cento all’interno della famiglia) da gennaio 2020 a venerdì 8 maggio sono stati 25 in totale, mentre nello stesso periodo del 2019 erano stati 26: sono cioè rimasti sostanzialmente stabili, suggerendo una volta di più che il calo delle telefonate e delle denunce non si debba a un calo delle violenze.

Se Repubblica di oggi la giudice del tribunale di Roma Paola Di Nicola, citando la ricerca del CNR, aggiunge «che le denunce durante il lockdown sono calate del 50 per cento» anche «in quasi tutte le procure» e che di conseguenza è chiaro il quadro di ciò che è accaduto: «Le donne, non potendo uscire, hanno subìto senza più chiedere aiuto». E ancora: «Perché non sono state trovate nuove case rifugio dove inserire le donne in pericolo? Perché non sono stati dati ai centri i tamponi prioritari? Perché non si applica in modo più efficace l’articolo 384 bis (del codice di procedura penale, ndr), ossia l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare dei persecutori? Ancora una volta, purtroppo, è un fatto culturale. Da qualche parte si pensa ancora che il femminicidio sia un reato inevitabile».

Antonella Veltri, presidente di D.i.Re, ha detto che è fondamentale tenere presenti i dati «ora che la “fase 2” comincia a dispiegarsi, perché le donne avranno maggiore facilità a contattare il centro antiviolenza o a recarvisi» dando la misura del lavoro che ricadrà sui centri antiviolenza. C’è però un problema che viene denunciato da tempo dai movimenti femministi, ma non solo. In Italia gli attuali meccanismi statali, regionali e comunali di finanziamento ai centri antiviolenza non sono né chiari, né efficaci, né omogenei.

A gennaio 2020 il GREVIO, Gruppo di esperte sulla violenza contro le donne del Consiglio d’Europa, ha pubblicato il Rapporto sull’Italia, risultato di due anni di monitoraggio sull’applicazione della Convenzione di Istanbul sulla violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, e che l’Italia ha ratificato nel 2013. Alcune raccomandazioni del GREVIO sono relative al sostegno pubblico ai centri antiviolenza e alle case rifugio, tema che l’emergenza COVID-19 ha evidenziato in tutta la sua importanza. In Italia, ha spiegato D.i.Re, gli ultimi finanziamenti pubblici sono stati erogati nel 2018 e quelli nuovi annunciati dal governo non sono ancora arrivati e attingono a risorse ordinarie del 2019. Mentre poi la Convezione stabilisce il principio irrinunciabile dell’anonimato delle donne che si rivolgono ai centri, alcune regioni italiane, tra cui la Lombardia, erogano i finanziamenti solo alle strutture che forniscono il codice fiscale delle donne, prassi che non è stata accettata da diversi centri a costo della perdita dei finanziamenti.