Un fallimento che fu un successo

50 anni fa la NASA compì un'impresa straordinaria per salvare la vita degli astronauti di Apollo 13: iniziò con la frase che conosciamo tutti (anche se nel modo sbagliato)

di Emanuele Menietti – @emenietti

Jim Lovell guardò fuori dal finestrino e notò del gas che stava fuoriuscendo dall’astronave che lo avrebbe dovuto portare sulla Luna. In pochi istanti capì che per Apollo 13 non ci sarebbe stato nessun allunaggio: la missione principale era finita pochi minuti prima, quando con i suoi due compagni di viaggio aveva sentito il rumore sordo di un’esplosione a bordo. Lo aveva comunicato al centro di controllo sulla Terra con un essenziale “Houston, abbiamo avuto un problema”, ignaro che quella frase sarebbe diventata una delle più conosciute nella storia delle esplorazioni spaziali. Era il 14 aprile di cinquant’anni fa e la NASA stava per affrontare un’emergenza senza precedenti. L’obiettivo della missione Apollo 13 era diventato uno solo: riportare i suoi tre astronauti vivi sulla Terra il prima possibile.

Viaggi sulla Luna

Il lancio di Apollo 13 nella primavera del 1970 non aveva suscitato un particolare interesse da parte del pubblico: era passato quasi un anno dalla grande impresa del primo allunaggio di Neil Armstrong e Buzz Aldrin nell’estate del 1969 con Apollo 11, cui era seguita una seconda missione, altrettanto di successo, nell’autunno dello stesso anno con Apollo 12.

Ci si abitua sempre un po’ a tutto, e così era stato anche per i viaggi verso la Luna: dopo due missioni, eseguite perfettamente e senza imprevisti, la percezione era che non fosse poi così insolito che tre esseri umani partissero su un razzo gigantesco alto quanto un palazzo di 35 piani (111 metri) e che due di loro mettessero poi piede sul suolo lunare, mentre il terzo restava ad aspettarli nella più completa solitudine in orbita intorno al nostro satellite naturale.

Lovell e gli altri

Apollo 11 aveva entusiasmato miliardi di persone, Apollo 12 le aveva incuriosite, Apollo 13 le avrebbe lasciate quasi indifferenti. Lovell, che aveva 42 anni ed era stato nel primo equipaggio ad avere mai orbitato intorno alla Luna (Apollo 8), sapeva che da comandante di Apollo 13 non avrebbe mai avuto la fama e il successo di Armstrong, ma era un tipo preciso e dedito al suo lavoro: al momento del lancio era l’astronauta della NASA con maggiore esperienza, con 572 ore di permanenza nello Spazio in tre diverse missioni.

L’equipaggio di Apollo 13: John L. Swigert, James A. Lovell, Jr. e Fred W. Haise, Jr. (NASA)

L’11 aprile del 1970 intorno alle otto di sera (ora italiana) Lovell era seduto nel modulo di comando, una capsula spaziale a forma di tronco di cono, insieme ai suoi due compagni di viaggio: Jack Swigert e Fred Haise, alla loro prima missione spaziale. Swigert aveva 38 anni, mentre Haise ne aveva 35 e avrebbe dovuto partecipare alle escursioni spaziali con Lovell, diventando l’astronauta più giovane ad avere mai messo piede sulla Luna.

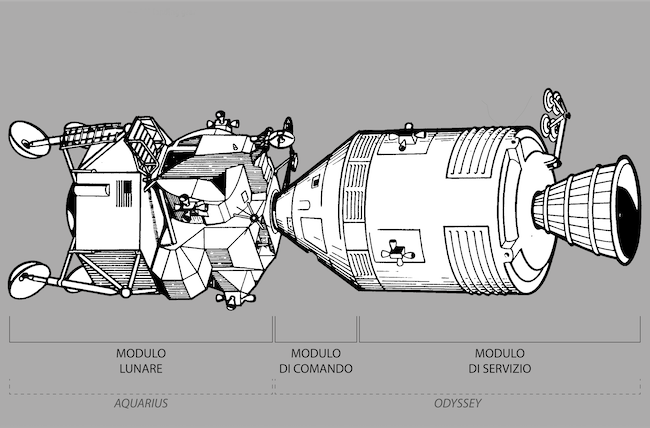

Il motto della loro missione era Ex luna, scientia, “Dalla Luna, conoscenza”. Per i vari componenti dell’astronave, Lovell aveva scelto i nomi Aquarius per il modulo lunare (la navetta che sarebbe stata utilizzata per allunare e ripartire dal suolo della Luna) e Odyssey per il modulo di comando (l’astronave nella quale sarebbe rimasto l’equipaggio durante il viaggio dalla Terra alla Luna). Lovell aveva scelto il nome Odyssey non solo per il poema omerico, ma anche in riferimento al film 2001: Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, uscito nei cinema un paio di anni prima.

Partenza

Il conto alla rovescia per il lancio terminò alle 20:13 con l’accensione dei motori del razzo Saturn V, che in una fragorosa nuvola di fuoco, fumo e vapore lasciò la rampa di lancio di Cape Canaveral (Florida), con l’obiettivo di portare per la terza volta tre esseri umani su un mondo diverso dal nostro. A parte un imprevisto con un motore del secondo stadio, che causò qualche temporanea apprensione, il lancio fu un successo: l’equipaggio poteva rilassarsi, per quanto potesse essere rilassante viaggiare in una grande lattina col vuoto intorno, e godersi il viaggio di tre giorni per raggiungere il cratere Fra Mauro, la destinazione sulla Luna.

All’inizio del terzo giorno di missione, Lovell condusse una diretta televisiva per mostrare al pubblico gli interni di Odyssey e di Aquarius, mentre si allontanavano a grande velocità dalla Terra. Un anno prima una diretta analoga avrebbe attirato decine di milioni di telespettatori in giro per il mondo, ma l’interesse per le missioni lunari si era ormai ridotto al punto che nessuna delle grandi emittenti televisive aveva deciso di trasmettere le immagini. Gli stessi parenti, per vedere i loro cari in viaggio, avevano dovuto raggiungere il centro di controllo di Houston (Texas) per assistere alla diretta. Era in quella struttura che venivano coordinate tutte le attività della missione, con la famosa sala piena di schermi e tecnici con cuffie e microfoni per comunicare con gli astronauti.

“Houston, abbiamo avuto un problema”

Alla fine della diretta, Apollo 13 si trovava a circa 330mila chilometri di distanza dalla Terra: era il 14 aprile ed erano passate circa 56 ore dal lancio. Swigert aveva da poco azionato il miscelatore di uno dei quattro serbatoi di ossigeno del modulo di servizio (il grande cilindro che insieme al modulo di comando formava Odyssey) per miscelare il suo contenuto e fare in modo che i sensori potessero rilevarne meglio la pressione. Circa un minuto e mezzo dopo, il ronzio degli strumenti di bordo fu sovrastato dal rumore di un’esplosione piuttosto forte. Qualcosa era andato storto, ma nessuno dei tre aveva idea di quanto fosse davvero andato storto.

Swigert comunicò immediatamente con Houston: “Okay, Houston, abbiamo avuto un problema qui”. Il centro di controllo chiese di ripetere la comunicazione, e a quel punto fu Lovell a rispondere: “Houston, abbiamo avuto un problema”. Tutti si ricordano la frase con un tempo verbale diverso, ma ci torneremo dopo.

Furono necessari alcuni minuti prima di capire che cosa avesse causato l’esplosione. Inizialmente Lovell e Swigert pensarono che il rumore fosse derivato dall’impatto di un frammento roccioso (meteoroide) proveniente dall’ambiente spaziale esterno. L’ipotesi fu esclusa quando divenne evidente che uno dei serbatoi stava perdendo ossigeno e che questo aveva determinato cali di corrente nell’Odyssey. Oltre a rendere respirabile l’aria nell’astronave, l’ossigeno era utilizzato insieme all’idrogeno per alimentare le batterie di bordo, producendo energia elettrica. Il sottoprodotto della reazione era acqua, utilizzata per i sistemi di climatizzazione dell’astronave e per le altre esigenze degli astronauti.

L’esplosione aveva danneggiato diverse parti del modulo di servizio, fortunatamente verso l’esterno, compresi due serbatoi di ossigeno. L’equipaggio e il centro di controllo ipotizzarono che il danno fosse stato causato dall’accensione del miscelatore, ma solamente un’indagine condotta in seguito consentì di scoprire che l’innesco era stato un cortocircuito nei cavi che portavano corrente al miscelatore del serbatoio 2. I tecnici della NASA e gli astronauti non sapevano quale fosse l’estensione dei danni causati dall’esplosione, se le strumentazioni del modulo di servizio fossero ancora in sicurezza e se si potesse utilizzare il suo motore principale.

Un viaggio che era iniziato perfettamente si era trasformato in pochi minuti nello scenario peggiore possibile: tre astronauti si stavano allontanando a grande velocità dalla Terra su un’astronave che aveva perso una porzione significativa del proprio ossigeno e la possibilità di far funzionare tutte le strumentazioni di bordo. La NASA decise di cambiare immediatamente i piani: non ci sarebbe stato nessun allunaggio e ogni sforzo sarebbe stato dedicato a riportare Lovell, Swigert e Haise vivi sulla Terra.

Scialuppa

Attaccato a Odyssey c’era Aquarius, il modulo lunare, distante a sufficienza dal punto dell’esplosione per non avere subìto danni: aveva le batterie già cariche e i serbatoi pieni di ossigeno, preparati per il tempo di permanenza sulla Luna. Il controllo missione ordinò all’equipaggio di rifugiarsi nel modulo lunare e di utilizzarlo come scialuppa, preservando le risorse restanti del modulo di comando, l’unica parte del veicolo spaziale attrezzata per il turbolento rientro nell’atmosfera terrestre.

L’equipaggio al lavoro all’interno del modulo lunare (NASA)

Sulla Terra, tecnici ed esperti della NASA iniziarono a valutare gli scenari possibili e a discutere il tema più delicato di tutti: quale traiettoria far seguire ad Apollo 13 per riportarlo indietro. La scelta più ovvia sarebbe stata quella di utilizzare il motore principale del modulo di servizio per compiere una deviazione e realizzare una sorta di inversione a “U”. Ma una manovra di questo tipo avrebbe implicato troppi rischi: il motore principale poteva essersi danneggiato a causa dell’esplosione e la sua accensione avrebbe potuto causare danni irreparabili e la morte dei tre astronauti. Dopo molte valutazioni, si decise che ci fosse un’unica opzione percorribile: farsi dare un passaggio dalla Luna.

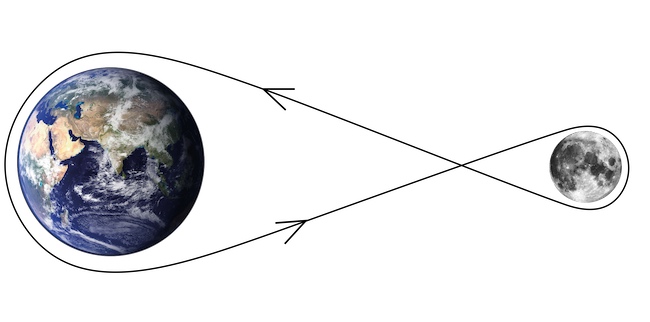

Non era una novità per le missioni Apollo, anzi, lo sfruttamento dell’attrazione gravitazionale della Luna era stato alla base del primo allunaggio nel 1969. Semplificando moltissimo, una traiettoria di ritorno libero consente a un veicolo spaziale che si trova tra due corpi celesti (nel nostro caso la Terra e la Luna) di utilizzare l’attrazione gravitazionale del secondo (la Luna) per tornare nell’orbita del primo (la Terra) senza la necessità di utilizzare i motori. Se continua a sfuggirvi il concetto, il percorso che segue il veicolo spaziale è simile a quello che compie la punta della vostra matita quando scrivete il numero “8”: l’anello inferiore ha al suo centro la Terra, quello superiore la Luna.

(Dimensioni e distanze non in scala.)

Dopo Apollo 11, divenne evidente che la sola traiettoria di ritorno libero non potesse essere sempre sfruttata per i viaggi lunari, perché riduceva le possibilità di esplorazione di aree della Luna diverse da quelle nei pressi del suo equatore. Per questo la NASA aveva ideato una traiettoria ibrida che consentiva di raggiungere zone diverse della Luna. Al momento dell’incidente, Apollo 13 era su una traiettoria di questo tipo e fu quindi necessario modificare la sua rotta.

Cambiare rotta

Non potendo utilizzare i motori del modulo di servizio, la NASA decise di tentare la manovra con i propulsori del modulo lunare. Non fu una scelta semplice perché Aquarius non era stato studiato per quel tipo di manovre. Prima che fossero disattivate le strumentazioni del modulo di comando, Lovell copiò tutte le informazioni dal sistema di guida che consentiva di gestire orientamento e direzione di Apollo 13, poi fece a mano tutti i calcoli necessari per riportare le medesime informazioni sul sistema di guida del modulo lunare. Trasmise quindi i risultati al controllo missione, che ne verificò l’accuratezza. Un solo errore in quei calcoli avrebbe potuto compromettere l’intera operazione di recupero.

A circa 61 ore e mezza dal lancio, i motori del sistema propulsivo di discesa del modulo lunare furono attivati per circa 34 secondi, per modificare la traiettoria di Apollo 13. Con sollievo dei tecnici sulla Terra, tutto filò liscio: Lovell e i suoi due compagni di viaggio erano riusciti a inserirsi in una traiettoria di ritorno libero. Avrebbero quindi proseguito il loro viaggio verso la Luna, le avrebbero girato intorno e circa quattro giorni dopo, se tutto fosse andato come nei piani, avrebbero raggiunto la Terra. I problemi a bordo, però, non erano finiti.

Respirare

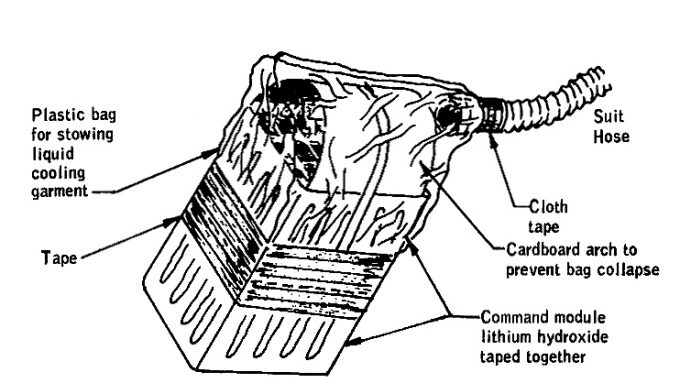

Il modulo lunare aveva ossigeno a sufficienza, ma era stato pensato per ospitare al massimo due astronauti, perché nelle missioni lunari un membro dell’equipaggio rimaneva in orbita intorno alla Luna, mentre i suoi compagni raggiungevano il suolo lunare. C’era il problema di rimuovere dall’ambiente l’anidride carbonica prodotta dalla respirazione dell’equipaggio: il sistema del modulo lunare (che sfruttava polvere di idrossido di litio in appositi contenitori) non era sufficiente per rimuovere quella emessa da tre persone. Fu quindi necessario trovare il modo di sfruttare i filtri del modulo di comando, adattandoli a quelli del modulo lunare.

Schema dell’adattatore per impiegare i filtri del modulo di comando nel modulo lunare (NASA)

Sulla Terra, gli ingegneri della NASA si trovarono davanti a un bel rompicapo: come adattare filtri di dimensioni e forme diverse di un modulo per un altro. In una stanza del controllo missione, disposero gli oggetti di cui disponevano a bordo gli astronauti e, dopo diversi tentativi, trovarono una soluzione sfruttando tubi, nastro isolante e persino le copertine plastificate dei manuali che gli astronauti avevano a bordo. Verificata l’affidabilità del sistema, scrissero una guida per l’assemblaggio che fu letta agli astronauti di Apollo 13. In circa un’ora il sistema fu pronto per essere applicato al modulo lunare e rese possibile una riduzione entro limiti tollerabili dell’anidride carbonica presente a bordo.

Lovell e Swigert al lavoro per installare gli adattatori (NASA)

Il consumo energetico del modulo lunare fu ridotto al minimo per estendere la durata delle batterie, che a differenza di quelle del modulo di comando erano all’ossido di argento e non producevano quindi acqua come sottoprodotto. Per lungo tempo gli astronauti viaggiarono al buio, con buona parte dei sistemi spenti e una temperatura che raggiunse i 3 °C. Costretti a rimanere in tre, fermi negli spazi angusti di un modulo pensato per due sole persone, cercarono di coprirsi come meglio potevano, sfruttando anche gli stivali che sarebbero dovuti servire per le escursioni lunari.

Nuovo interesse

Intanto, sulla Terra, una missione che era iniziata come un viaggio ormai di routine verso la Luna e che si era trasformata in un’operazione di recupero senza precedenti e dagli esiti molto incerti aveva riacceso l’interesse del pubblico. In quei giorni di aprile di 50 anni fa in tutto il mondo iniziarono a susseguirsi edizioni straordinarie dei giornali e dei telegiornali, con cronache per seguire gli attimi più salienti dell’avventura di Lovell, Swigert e Haise. La NASA voleva evitare a tutti i costi un disastro, che avrebbe probabilmente messo fine al programma Apollo che aveva già subito tagli significativi, e gli Stati Uniti non volevano in alcun modo mostrare la debolezza delle loro tecnologie spaziali, e militari, rispetto a quelle dell’Unione Sovietica nell’ambito della Guerra Fredda.

La Stampa, 16 aprile 1970

Non è un’esagerazione dire che tutto il mondo attese con apprensione che Apollo 13 tornasse a comunicare con la Terra, dopo avere raggiunto la Luna e avere iniziato il passaggio alle sue spalle, attraversando la sua faccia nascosta. Quando l’equipaggio tornò a comunicare, i tecnici della NASA ebbero il loro primo vero momento di sollievo, dopo giorni trascorsi con turni infiniti per preparare il salvataggio dei loro astronauti. Lovell e compagni sorvolarono la Luna a un’altitudine di circa 100 chilometri, diventando l’equipaggio ad essersi allontanato di più dalla Terra: oltre 400mila chilometri, un record che ancora oggi resta imbattuto.

Rientro

Il viaggio di ritorno proseguì senza imprevisti, a parte gli sbalzi di temperatura nel modulo lunare e altri piccoli imprevisti. La NASA chiese ai suoi astronauti di non usare il normale sistema per fare pipì e scaricarla all’esterno, perché facendolo si sarebbe potuta perturbare la traiettoria di Apollo 13. Furono quindi utilizzate sacche apposite per raccogliere le urine, poche, visto che l’acqua era stata razionata a circa 200 ml (l’equivalente di un bicchiere) per astronauta al giorno. L’equipaggio perse nel complesso 14 chilogrammi durante la missione e Haise rimediò una fastidiosa infezione del tratto urinario.

Ormai in prossimità della Terra, i motori del modulo lunare furono accesi brevemente per due volte, in modo da ottenere la giusta angolazione per entrare nell’atmosfera senza schiantarsi nei suoi strati più esterni o entrarvi troppo velocemente, con sollecitazioni che gli astronauti non avrebbero potuto reggere. Il modulo di servizio fu sganciato per primo, consentendo infine agli astronauti di osservare i danni causati dall’esplosione, e che avevano anche interessato il suo motore principale, quello che la NASA non si era fidata a utilizzare per un rientro rapido dopo l’incidente.

Il modulo di servizio fotografato mentre si allontana dal modulo di comando, a destra sono chiaramente visibili i danni causati dall’esplosione (NASA)

Gli astronauti lasciarono poi il modulo lunare, tornando a occupare il modulo di comando, la piccola capsula a forma di tronco di cono nella quale tutto era cominciato pochi giorni prima sulla rampa di lancio. Il modulo lunare, la loro scialuppa di salvataggio, fu sganciato e poco dopo si sfracellò nell’atmosfera. Se le cose fossero andate come nei piani iniziali, la sua fine avrebbe dovuto essere sulla Luna.

Con lo scudo termico orientato verso il suolo, il modulo di comando iniziò il suo rientro sulla Terra, causando una prevista interruzione delle comunicazioni con l’equipaggio. Allo scadere dei quattro minuti richiesti di solito per poter tornare a comunicare, i tecnici della NASA non ricevettero nessuna trasmissione. Le televisioni di tutto il mondo stavano seguendo in diretta l’evento e iniziarono a esserci preoccupazioni sul fatto che lo scudo termico non avesse retto e che il modulo di comando, con i tre astronauti di Apollo 13, si fosse polverizzato durante il rientro.

Passarono ancora due lunghissimi minuti prima che le comunicazioni fossero ripristinate e si sentissero le voci dell’equipaggio. Rallentato dai paracadute, poco dopo il modulo di comando si tuffò nelle acque dell’oceano Pacifico meridionale, e l’equipaggio fu recuperato dalla nave Iwo Jima della marina militare statunitense. I tre astronauti riemersero dalla capsula spaziale visibilmente provati, ma sorridenti e felici di essere tornati sul loro rassicurante pianeta di partenza.

Il disastro scampato di Apollo 13 divenne uno degli eventi mediatici più importanti della seconda metà del Novecento, subito dopo quello dell’allunaggio avvenuto poco meno di un anno prima. Solo negli Stati Uniti si stima che 40 milioni di persone osservarono alla televisione il rientro sulla Terra dell’equipaggio, con decine di altri milioni di persone in giro per il mondo che fecero altrettanto rimanendo per ore davanti ai loro televisori in attesa di vederli riemergere dalla loro capsula spaziale.

La Stampa, 18 aprile 1970

Dopo Apollo 13

Negli anni seguenti, l’incredibile storia di Apollo 13 sarebbe stata raccontata in libri, documentari e film, il più famoso dei quali sarebbe stato Apollo 13 di Ron Howard con Tom Hanks nella tuta spaziale di Jim Lovell. È a oggi il film più conosciuto e apprezzato sul tema e quello che ha reso nuovamente popolare la vicenda, anche se con qualche licenza.

La famosa frase “Houston, we’ve had a problem” (“Houston, abbiamo avuto un problema”), pronunciata da Lovell dopo l’esplosione a bordo, fu resa al presente con “Houston, we have a problem” (“Houston, abbiamo un problema”) per rendere più drammatica e incisiva la scena. Il film ebbe talmente successo che oggi quasi tutti ricordano la frase detta da Hanks e non quella che fu realmente pronunciata da Lovell.

Nessuno dei tre astronauti di Apollo 13 tornò nello Spazio con altre missioni. Lovell nel 1973 passò a lavorare nel settore privato, Swigert intraprese la carriera politica e Haise si ritirò dalla NASA nel 1979, dopo avere collaborato ad alcuni test per gli Space Shuttle.

A dirla tutta, Swigert non avrebbe dovuto far parte della missione: al suo posto ci sarebbe dovuto essere Ken Mattingly. Il 6 aprile si scoprì che un altro pilota di riserva era stato esposto alla rosolia e che Mattingly era l’unico degli astronauti a non esserne immune. Nel timore che potesse sviluppare i sintomi della rosolia nel corso della missione, un paio di giorni prima della partenza la NASA decise di sostituire Mattingly con Swigert. Mattingly non si ammalò mai di rosolia, ma la sua partecipazione alle simulazioni a terra si rivelò essenziale per assicurare il ritorno dell’equipaggio di Apollo 13.

La rosolia fu comunque un colpo di fortuna. Non avendo volato con Apollo 13, Mattingly fu assegnato ad altre missioni spaziali che gli consentirono di proseguire la sua carriera. Volò con la missione Apollo 16 e raggiunse la Luna, anche se non partecipò all’allunaggio. In seguito, fece parte per due volte dell’equipaggio di due missioni dello Space Shuttle, prima di ritirarsi dalla NASA alla fine degli anni Ottanta.

L’incidente di Apollo 13 permise alla NASA di studiare nuove soluzioni e procedure di sicurezza per rendere ancora più sicuri i viaggi verso la Luna. I sistemi di isolamento dei circuiti elettrici per i serbatoi di ossigeno furono rivisti, in modo da ridurre il rischio di cortocircuiti che avrebbero potuto causare nuove esplosioni. Soprattutto, l’agenzia spaziale dimostrò di avere le capacità per affrontare un’emergenza senza precedenti, riportando in sicurezza al suolo un proprio equipaggio.

Per circa tre giorni centinaia di tecnici, ingegneri e scienziati lavorarono senza sosta per risolvere un problema complesso che si era presentato forse nella cosa più complessa mai concepita e organizzata dall’umanità: lasciare la Terra per mettere piede su un altro corpo celeste, osservato per millenni nel cielo. Sapevano che non si sarebbero potuti permettere altri errori e che da ogni minimo dettaglio sarebbe dipesa la vita di tre esseri umani, in una piccola astronave di metallo a centinaia di migliaia di chilometri dal nostro pianeta. A ripensarci oggi, sembra quasi incredibile che 50 anni fa si viaggiasse verso la Luna, e appare ancora più straordinaria l’avventura del recupero di Apollo 13.

Negli anni, commentando la sua storia, Jim Lovell raccontò di essersi reso conto della grandezza dell’impresa realizzata dalla NASA solo dopo essere tornato sulla Terra: “Certo sopravvivemmo, ma ci mancò un pelo. La nostra missione fu un fallimento, ma mi piace pensarlo come un fallimento che fu un successo”.