Il coronavirus ha schiantato la moda

Danni per miliardi di euro, licenziamenti, negozi chiusi, sfilate cancellate, ordini saltati: un punto della situazione

di Arianna Cavallo

Anche il mondo della moda è stato duramente colpito dalla crisi causata dal coronavirus: in un mercato che vale globalmente circa 2.300 miliardi di euro, le perdite saranno preoccupanti ed è possibile che il settore uscirà dalla crisi non solo molto danneggiato ma radicalmente cambiato. L’intero sistema produttivo è saltato, travolgendo milioni di persone in decine di paesi diversi: dall’operaio che lavora nella fabbrica tessile in Bangladesh al commesso di H&M a Milano, dai giornalisti e fotografi delle riviste di moda fino a stilisti, modelli e influencer di tutto il mondo.

La moda infatti si regge su un lavoro globale talmente concatenato che farà fatica a riprendersi anche a causa dei diversi stadi temporali di sviluppo del contagio: un paese che è costretto all’isolamento trascina con sé gli altri, e una volta che rientra nella normalità deve fare i conti con le restrizioni approvate nel frattempo dalle altre nazioni, come è successo per esempio in Cina.

Cosa sta succedendo, in breve

La maggior parte delle aziende di lusso e delle catene di fast fashion (che vendono abbigliamento economico e alla moda, come H&M e Zara) commissionano i loro vestiti dove il costo del lavoro è basso, come in Bangladesh, in Vietnam e in Cina, o la produzione altamente specializzata, come l’artigianato di qualità e la pelletteria in Italia. Qui i capi vengono confezionati con mesi di anticipo rispetto a quando arriveranno nei negozi (nella fast fashion i tempi sono molto più brevi) e poi spediti nei magazzini dei committenti.

I marchi vendono i loro prodotti direttamente – sul loro sito e nei loro negozi – oppure sui grandi rivenditori online come Asos, Net-a-Porter, Lyst e Alibaba, in piccoli e medi negozi di abbigliamento e grandi magazzini fisici, anche di lusso, come la Rinascente, le gallerie Lafayette in Francia, Nordstorm negli Stati Uniti. Attorno al lavoro di vendita e produzione ruotano molte altre figure: giornalisti di moda, fotografi, videomaker, modelle, stylist, truccatori, spedizionieri, magazzinieri, gli affittuari di grandi e piccoli negozi e altre ancora.

L’epidemia ha bloccato tutto il meccanismo. La chiusura delle fabbriche a febbraio in Cina ha fermato molti ordini delle aziende occidentali che, in alcuni casi, li hanno trasferiti in altri paesi. Dal 12 marzo anche l’Italia ha interrotto quasi tutta la produzione, facendo saltare i programmi dei marchi di lusso che contano sui suoi laboratori artigianali e di alta moda e anche quelli delle fabbriche cinesi, rimaste senza pelle per produrre scarpe, borse e interni d’auto. Contemporaneamente molti compratori stranieri hanno cancellato gli ordini di tessuti e abiti confezionati in Italia.

Carlo Capasa, presidente della Camera della moda italiana, ha scritto in una lettera aperta rivolta al governo e pubblicata su Repubblica l’11 aprile che se la chiusura delle fabbriche continuerà oltre il 20 aprile la moda italiana rischia di perdere la sua preminenza europea. Capasa ha ricordato che «siamo il primo Paese in Europa per la produzione del tessile, abbigliamento e accessori, staccando di 30 punti la Germania e di 43 la Francia. Il 41 per cento della produzione europea di moda è quindi fatto in Italia» e ha spiegato che «La moda è un’industria stagionale, riparte ogni sei mesi con nuove collezioni che vanno presentate e vendute e consegnate. I tempi di preparazione delle collezioni e di produzione delle stagioni sono lunghi e purtroppo non tanto comprimibili. […] Se non riapriremo le nostre aziende entro il 20 di aprile non avremo i tempi tecnici per consegnare le produzioni autunno/inverno che vanno inviate entro luglio in tutto il mondo. Non potremo produrre le collezioni primavera/estate 2021 per la vendita di giugno che dovrà essere fatta anche a distanza agli addetti ai lavori». Capasa ha quindi chiesto al governo di riaprire tutte le aziende del settore, garantendo il rispetto delle norme di sicurezza.

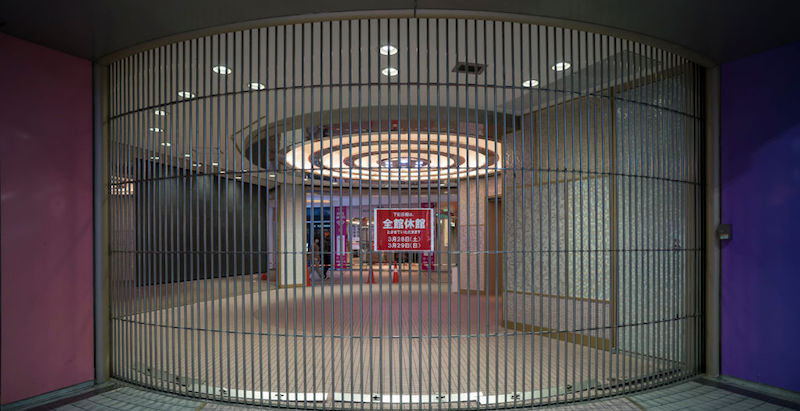

Al blocco della produzione è seguita la chiusura dei negozi fisici in mezzo mondo, che ha fatto crollare drasticamente la domanda. È ancora possibile acquistare online sui siti di molti negozi e rivenditori (non tutti: Net-a-Porter per esempio ha sospeso gli ordini dal 25 marzo) ma le vendite online non compensano quelle nei negozi fisici e nel settore del lusso coprono solo il 10 per cento. Soprattutto, le persone hanno meno voglia di comprare vestiti: pesano l’incertezza del futuro, le difficoltà economiche e anche il semplice obbligo di restare a casa.

Una sarta prepara mascherine a Beirut, Libano, 26 marzo 2020

(Daniel Carde/Getty Images)

Negozi chiusi, ordini cancellati

La chiusura dei negozi ha provocato conseguenze a catena. Quasi tutti si ritrovano con un’enorme quantità di merce invenduta della collezione della primavera/estate 2020. Molti grandi magazzini stanno offrendo online grossi sconti sulle collezioni primaverili, anche del 40 per cento, con un anticipo di almeno due mesi: è un modo per ricavare quel che si può, ma causa comunque notevoli perdite e svaluta il marchio. Alcuni rivenditori, per esempio Asos, hanno portato a 90 o addirittura 120 giorni il tempo per restituire la merce e chiedere i rimborsi, ritardando l’arrivo dei ricavi per produttori e stilisti in un momento in cui ne hanno fortemente bisogno.

Molti negozi hanno già cancellato gli ordini delle collezioni pre-autunno, alcuni hanno cancellato anche quelli delle collezioni per l’autunno/inverno, aspettandosi quindi un calo delle vendite per tutto settembre e ottobre.

Numerose aziende hanno bloccato gli ordini che avevano commissionato mesi prima alle fabbriche asiatiche, e in alcuni casi si sono rifiutate di ricevere e pagare quelli già pronti. In Bangladesh per esempio dall’inizio della pandemia sono stati cancellati o sospesi ordini per oltre 2,6 miliardi di euro, non consentendo alle fabbriche di coprire il costo delle materie prime e della manodopera: più del 72 per cento dei compratori nel primo caso e oltre il 91 per cento nel secondo. Di conseguenza più di un milione di impiegati nel settore dell’abbigliamento sono già stati licenziati o si trovano comunque a casa, molti senza ricevere lo stipendio.

I grossi gruppi sono costretti a cancellare gli ordini anche a causa di magazzini strapieni, dove non c’è più spazio per sistemare nuovi arrivi. In Regno Unito per esempio sono stipate merci per un valore di circa 11 miliardi di euro.

H&M e Inditex, il gruppo spagnolo che possiede Zara, si sono impegnati a pagare tutti gli ordini fatti e a ricevere quelli in consegna; Primark, una delle principali catene di fast fashion al mondo, pagherà gli ordini già fatti ma non ne farà altri, dovendosi già occupare di magazzini strapieni. Gap ha messo in pausa la produzione dall’estate in poi e accetterà soltanto gli ordini già pronti destinati alla vendita online, con grosse conseguenze sulle fabbriche in Bangladesh, Vietnam, Cambogia e Indonesia.

Un carico di 300mila mascherine donate alla Spagna dal gruppo Inditex (che possiede Zara) e arrivate dalla Cina, 21 marzo 2020 (Inditex via Getty Images)

In Italia il mercato della moda vale 97 miliardi di euro, due terzi dei quali per le esportazioni. Secondo stime preliminari di Confindustria Moda, gli impiegati in cassa integrazione sono almeno 550mila su un totale di 580mila; 30mila sono infatti impiegati nelle fabbriche che producono occhiali e tessuto non tessuto (usato per esempio per le mascherine), che possono continuare a operare ma non è certo che lo stiano facendo. È particolarmente colpita la Toscana, dove dal 25 marzo il prospero settore tessile è stato chiuso al 90 per cento. Resteranno aperte solo le aziende legate alla produzione di camici e mascherine, che impiegano il 14 per cento degli addetti del settore.

All’estero però non tutte le fabbriche sono state chiuse per decreto, come in Italia. In alcuni paesi dell’Africa occidentale si applicano le stesse misure prese durante l’epidemia di Ebola nel 2014-2016: sanificazione regolare degli ambienti, distribuzione di guanti e mascherine, nuove postazioni per lavarsi le mani. Saitex, che produce denim in Vietnam, controlla la temperatura a tutti gli operai e disinfetta le fabbriche ogni settimana; in Afghanistan le esportazioni di seta sono saltate perché troppi lavoratori erano finiti in malattia; in Eritrea la produzione si è fermata perché i responsabili europei delle fabbriche sono tornati a casa all’inizio del contagio.

Trasporto, vendita online e affitto

I sistemi logistici sono in crisi dopo la decisione delle compagnie aeree di sospendere i voli commerciali. Molte merci venivano infatti trasportate nelle stive degli aerei passeggeri, mentre ora bisogna affidarsi a jet privati molto più costosi.

Le consegne online sono rallentate per garantire le norme di sicurezza, come la distanza minima di un metro tra i dipendenti, la diminuzione delle ore di lavoro e le frequenti sanificazioni degli ambienti. Molti rivenditori, tra cui Amazon, danno priorità a beni di prima necessità, facendo slittare le consegne di vestiti e accessori. Il sistema è diventato più lento, costoso e meno affidabile e molti hanno deciso di rinunciarvi e chiudere del tutto, come per esempio la britannica Stella McCartney, il rivenditore di lusso italiano Net-a-Porter e il gruppo emiliano Max Mara.

Un altro grosso problema, per le piccole boutique come per i grandi magazzini, è il costo degli affitti, che può arrivare anche al 20 per cento dei ricavi. Gli affitti esosi affliggono da anni la vendita al dettaglio e hanno contribuito al fallimento di catene storiche, come Barney’s New York. Ora la situazione si è aggravata e grossi marchi hanno già detto che non saranno in grado di pagare l’affitto questo mese o fino a tempo “indeterminato”, come nel caso di Urban Outfitters e di H&M.

Alcuni hanno proposto di rimandare il pagamento degli affitti a fine anno o direttamente al 2021, ma non tutti possono permetterselo, dovendo nel frattempo pagarci sopra le tasse. Intanto in questo trimestre due dei più grandi proprietari di centri commerciali britannici hanno raccolto meno del 40 per cento degli affitti dovuti.

Cassa integrazione, ore ridotte, amministrazione controllata

In tutto il mondo centinaia di migliaia di commessi, sarti e operai sono stati licenziati o messi in cassa integrazione. H&M ha chiuso 3.441 dei suoi 5.062 negozi e metterà in cassa integrazione o a part time un numero non precisato di dipendenti che si aggira sulle decine di migliaia; inoltre non distribuirà i dividendi agli azionisti a fine anno.

Ralph Lauren ha messo i dipendenti dei suoi negozi americani in astensione non retribuita (una specie di cassa integrazione non pagata), lo stilista rinuncerà al suo stipendio mentre il direttore esecutivo Patrice Louvet dimezzerà il suo salario. Capri Holding, che possiede Versace, ha previsto una misura simile per i suoi 7.000 dipendenti in Nord America, mentre i suoi dirigenti avranno lo stipendio dimezzato, compresi gli stilisti Michael Kors e Donatella Versace. I grandi magazzini americani Macy’s faranno lo stesso con quasi tutti i loro 125mila dipendenti.

Altre aziende come Hermès e Chanel non si appoggeranno agli aiuti finanziari offerti dallo Stato per non gravare sui conti pubblici e riservarli a piccole aziende in difficoltà; rinunceranno quindi alla cassa integrazione impegnandosi a pagare interamente lo stipendio ai loro dipendenti. Il loro esempio è stato seguito dai grandi gruppi del lusso francese LVMH (che controlla, tra gli altri, Louis Vuitton) e Kering (che possiede Gucci e Balenciaga). Qui c’è un elenco abbastanza completo delle grandi aziende che hanno ridotto o tagliato gli stipendi al personale.

Intanto stanno già chiudendo i primi marchi e rivenditori: i grandi magazzini di lusso Neimar Marcus sono in trattativa per chiedere l’amministrazione controllata mentre The Modist, il più importante rivenditore di moda modesta al mondo, ha definitivamente chiuso dopo i primi mesi di crisi.

Per finire, anche gli stilisti emergenti e indipendenti potrebbero non riprendersi più. Si appoggiano soprattutto sui grandi rivenditori, con contratti che consentono loro di non pagare la merce se ritarda di 30 giorni, cosa molto probabile data la situazione. In questo periodo devono affrontare le spese delle sfilate che si sono svolte a gennaio e febbraio e pagare le fabbriche per produrre le collezioni presentate; probabilmente hanno anche anticipato i costi delle collezioni estive.

Senza sfilate per una stagione

La crisi del coronavirus è iniziata nel pieno della Settimana della moda di Milano (18-24 febbraio), quando le principali aziende italiane hanno presentato le collezioni per l’autunno/inverno 2020-2021. In Cina il contagio aveva impedito la partecipazione dei buyer (cioè chi decide quali vestiti comprare per grandi magazzini e rivenditori), clienti e giornalisti cinesi, per cui erano stati organizzati streaming delle sfilate e presentazioni online. L’evento si era concluso con le sfilate a porte chiuse di Laura Biagiotti e di Armani, mentre Moncler aveva cancellato la presentazione al pubblico del suo progetto Genius.

Molte collezioni avevano già un messaggio cupo, distopico, da fine del mondo, che era proseguito anche nelle sfilate di Parigi e culminato in quella di Balenciaga, con modelli dai visi e dai corpi deformati che camminavano faticosamente e rabbiosamente a pelo d’acqua. Le sfilate si sono concluse il 3 marzo e per molti mesi saranno le ultime che vedremo: quasi tutti gli eventi legati alla moda sono stati infatti via via cancellati fino a settembre.

Tra i più importanti ci sono le sfilate cruise, che si tengono tra aprile e maggio e vengono solitamente organizzate in posti esotici, lontani dai tradizionali circuiti della moda. Alcune sono state cancellate, come quella di Gucci a San Francisco, di Max Mara a San Pietroburgo e la Métiers d’Art di Chanel (dedicata ai suoi atelier artigianali) di Pechino e poi Londra; altre sono state rimandate: Armani a Dubai da aprile a novembre, Dior in programma a maggio a Lecce, Prada prevista sempre per maggio a Tokyo.

Sono state rimandate le settimane della moda maschile di Londra e quella di Parigi che avrebbero presentato, a giugno, le collezioni per il prossimo autunno/inverno ed è stata cancellata anche la haute couture, cioè l’alta moda, a Parigi. La settimana italiana dedicata alla moda maschile, in programma a Milano a giugno, è stata invece rimandata e verrà presentata a settembre insieme a quella femminile. Anche Pitti Uomo, una delle più importanti fiere di abbigliamento maschile che si tiene a Firenze, è stata spostata da giugno al 2-4 settembre.

Per finire è stato rimandato a data da destinarsi il Met Gala, il più importante evento di moda al mondo, una specie di Oscar della moda, che si tiene sempre il primo lunedì di maggio. Si svolgeranno più avanti e non a giugno anche i CFDA Fashion Awards, i prestigiosi premi della Camera della moda statunitense.

È difficile quantificare e immaginare i danni economici (anche nel mondo del turismo e della ristorazione), artistici, culturali che comporterà lo smantellamento di questi appuntamenti. Allo stesso tempo, il sistema delle sfilate era in crisi da tempo: gli stilisti sono in genere costretti a sfornare una nuova collezione dietro l’altra, mentre giornalisti, compratori, fotografi, modelle, girano il mondo senza sosta, vanificando gli appelli a una moda più ecosostenibile.

Alcuni sostengono che sia l’occasione di ripensare il vecchio sistema, obsoleto, dispendioso ed eccessivamente frenetico. Secondo alcuni esperti si continueranno a fare le sfilate ma probabilmente saranno ridotte a due principali nel corso dell’anno (quella per l’autunno/inverno e quella per la primavera/estate) e saranno mostrate in streaming, prendendo esempio dalla Settimana della moda di Shanghai (24-30 marzo), la prima unicamente online. Altri propongono di raccogliere tutte le sfilate secondarie (le miriadi di presentazioni internazionali che affiancano le quattro principali di Londra, New York, Parigi e Milano) in un unico evento mondiale simile alle Olimpiadi.

– Ascolta: La moda un po’ più per tutti

Nel frattempo, mentre molti stilisti hanno detto di non sentirsi dell’umore di disegnare nuove collezioni, bisogna decidere cosa fare con quelle già pronte. Tra le proposte più discusse c’è quella di Francesco Tombolini, presidente della Camera dei buyer, che vorrebbe riproporre nel 2021 le collezioni per la primavera/estate del 2020 (quelle, in teoria, attualmente nei negozi), saltando di fatto una stagione. Giorgio Armani ha detto che manterrà la collezione estiva nei negozi fino a settembre e che d’ora in poi continuerà a farlo sempre, augurandosi un ripensamento e un rallentamento di tutto il sistema.

Riviste, comunicazione e influencer

La crisi travolgerà su molti fronti anche il mondo dei giornali e delle riviste di moda: dovranno affrontare i tagli delle pubblicità (una delle prime cose a cui potrebbero rinunciare le aziende), numerose difficoltà pratiche a partire dall’impossibilità di scattare servizi fotografici con le nuove collezioni (ma quegli abiti finiranno poi nei negozi?) e riuscire ad azzeccare i contenuti e i toni giusti, senza sembrare troppo sconnessi dagli interessi e dalle preoccupazioni del momento. Un servizio molto apprezzato, per esempio, è quello di Willy Vanderperre per i-D che ha fotografato 19 modelle videochiamandole nelle loro case.

https://www.instagram.com/p/B-uazPPgope/

Per ora nessuna rivista importante ha sospeso le pubblicazioni ma c’è molta incertezza e preoccupazione, soprattutto tra i free-lance. Intanto Highsnobiety, tra i punti di riferimento dello streetwear, ha detto che licenzierà il 25 per cento dei suoi dipendenti.

https://www.instagram.com/p/B-rJDybnOkp/

Sarà fondamentale trovare il tono giusto anche per gli influencer, che devono mantenere l’interesse e la fiducia dei follower e delle aziende che li pagano per promuovere i loro prodotti. Negli Stati Uniti circa il 30 per cento dei marchi di moda ha già cancellato gli accordi con gli influencer contro il 10 per cento delle aziende di cosmetici, prodotti per il benessere e trattamenti per la pelle.

Il sito di moda Business of Fashion ha parlato con alcuni di loro: tutti hanno notato un aumento di interazione da parte dei follower e tutti concordano nell’evitare messaggi aggressivi che spingano a comprare, preferendo mostrare uno stile di vita più sobrio, riproponendo cose già indossate e rendendosi disponibili a dirette e chiacchierate informali, tra una foto sbilenca sul balcone e l’altra. Vanity Fair scrive che tutto il sistema potrebbe saltare, perché la crisi farebbe emergere i privilegi degli influencer più popolari, allontanando il pubblico alle prese con un momento particolarmente difficile.

Visualizza questo post su Instagram

Chiara Ferragni è riuscita a trovare il tono giusto a partire da una storia su Instagram molto apprezzata, in cui ha invitato i suoi follower a restare a casa, e poi raccontando una vita familiare vicina a quella di mezza Italia, dai giochi con il figlio Leo alla pizza fatta in casa.

Visualizza questo post su Instagram

Anche le aziende dovranno ricalibrare il loro modo di comunicare sui social network e nelle pubblicità. Una delle cose più importanti da fare è puntare sull’insieme di valori che caratterizzano un marchio, anziché spingere sui prodotti. Come ha fatto per esempio Nike, che dopo aver chiuso la maggior parte dei suoi negozi ha invitato la sua “community” a rispettare le restrizioni.

Visualizza questo post su Instagram

Donazioni e mascherine

Nonostante tutti questi problemi, quasi tutte le grandi aziende hanno dato un contributo, chi facendo donazioni, chi convertendo la produzione in gel e mascherine. La Camera della moda italiana consegnerà 3 milioni di euro, raccolti tra i suoi membri, alla Protezione civile, che serviranno per acquistare ventilatori, reagenti per i tamponi, indumenti protettivi e altro materiale medico. Moncler ha donato 10 milioni di euro per la costruzione del nuovo ospedale nella Fiera di Milano dedicato ai malati di Covid-19; Giorgio Armani ne ha donati circa 2 milioni e ha convertito la produzione di tutti i suoi stabilimenti italiani in camici monouso per gli operatori sanitari; la famiglia Zegna ha consegnato 3 milioni di euro alla Protezione Civile; la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti un milione di euro e il gruppo Mayhoola, che controlla Valentino, ne donerà altri 2.

Kudos to @Nike for transforming Nike Air to create PPE.

Using sneaker collar padding, cords, and the TPU from Nike Air units, the brand is manufacturing full-face shields and powered, air-purifying respirator (PAPR) lenses to protect healthcare workers against COVID-19. pic.twitter.com/mvWY1Xifsy

— Jacques Slade (@kustoo) April 7, 2020

Prada produrrà, su richiesta della regione Toscana, 80mila camici e 110mila mascherine per il personale sanitario; la famiglia Della Valle ha creato un fondo con 5 milioni di euro per i familiari del personale sanitario morto nella gestione della pandemia; la filiale italiana di Chanel ha offerto 1,3 milioni di euro, Gucci due a cui si aggiungono 100mila mascherine e 55mila camici; Chiara Ferragni e il marito Fedez hanno raccolto 4,4 milioni di euro per l’ospedale San Raffaele di Milano.

Visualizza questo post su Instagram

All’estero il gruppo del lusso francese LVMH ha destinato tutti gli stabilimenti che realizzano profumi, tra cui quelli di Dior, Guerlain e Givenchy, alla produzione di gel disinfettante destinato agli ospedali; ha anche ordinato 40 milioni di mascherine dalla Cina per la Francia. Chanel e Burberry hanno convertito gli impianti in Francia e in Regno Unito per produrre mascherine, Hugo Boss e Brooks Brothers stanno facendo lo stesso in Germania e negli Stati Uniti. Ralph Lauren ha donato 9 milioni di euro ed Hermès ne donerà 20 milioni agli ospedali pubblici di Parigi, più 30 tonnellate di gel igienizzante per mani prodotto nei suoi stabilimenti. Trovate un elenco più approfondito delle donazioni qui e qui.

Cosa succederà

Ovviamente è difficile dirlo e molto dipenderà da quanto dureranno le restrizioni, se sarà necessario ripeterle e da che tipo di perdite ci si dovrà riprendere. Non ci sono ancora dati sull’Italia ma negli Stati Uniti, nella seconda settimana di marzo, l’e-commerce di abbigliamento e accessori è calato del 23 per cento; a marzo in Regno Unito le vendite in negozio sono calate del 34 per cento per un calo complessivo del 18 per cento (che comprende anche l’online). Secondo previsioni di Morgan Stanley, negli Stati Uniti la vendita al dettaglio crollerà del 90 per cento.

Secondo una ricerca di Bernstein and Boston Consulting Group, i presidenti delle aziende del lusso prevedono un calo dei ricavi del 30 per cento nel corso dell’anno e le perdite per il 2020 potrebbero arrivare a 40 miliardi di euro. LVMH si aspetta un calo dei ricavi del 20 per cento nel primo trimestre del 2020, per Kering nello stesso periodo sarà del 14 per cento. A Burberry le vendite sono diminuite del 70-80 per cento negli ultimi giorni di marzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per la ripresa avranno un ruolo importante anche le misure di sostegno avviate dal governo. Queste per esempio sono quelle richieste dalla Camera della moda italiana; queste sono le misure prese dal governo italiano finora.

In generale le cose da tenere d’occhio saranno i cambiamenti strutturali del sistema – come la tenuta delle sfilate e l’eventuale riduzione delle attuali collezioni, drop e capsule collection (cioè limitate nel tempo e per numero di capi) – e il comportamento di chi tornerà a comprare (c’è anche chi non ha mai smesso).

Tutti stanno guardando alla Cina ora che l’emergenza pare rientrata, le fabbriche stanno riaprendo e i consumi sono in ripresa, anche a Wuhan. Una ricerca di Bain & Company, società di consulenza, sostiene che l’andamento della ripresa ricorderà quello dopo l’epidemia di SARS nel 2002-2003: la richiesta di cibo e cosmetici ritornerà rapidamente ai livelli precedenti mentre la spesa nell’abbigliamento li supererà. Molti sperano nel cosiddetto “revenge spending”, che indica una liberatoria impennata delle spese dopo un periodo di repressione.

In Cina, il governo e le aziende stanno cercando di rassicurare le persone e spingerle a comprare di nuovo e di più. Molte autorità locali hanno chiesto ai funzionari del Partito Comunista di dare l’esempio nel fare acquisti e nell’andare al ristorante; alcune province hanno distribuito dei buoni per comprare cibo e libri. La Cina rappresenta un terzo degli acquisti nel settore del lusso ed è fondamentale che riparta dopo un primo trimestre disastroso, dove lo shopping si è ridotto dell’80 per cento. Da metà marzo, quando il paese ha riportato sempre meno casi di Covid-19, arrivano resoconti mediamente ottimisti sulla riapertura delle boutique e sulle code per entrare nei centri commerciali.

Molti analisti sono però convinti che il “revenge spending” non basterà. Un’esperienza così traumatica e l’incertezza per il futuro spingeranno molti a tagliare le spese superflue e a risparmiare per comprare un’auto, una casa o mettere da parte i soldi per la pensione, come mostra una ricerca condotta a marzo dalla banca di investimento China Renaissance. I marchi di abbigliamento che la spunteranno, sempre secondo gli esperti, saranno quelli che avranno costruito nel frattempo un rapporto con i clienti, comunicando un’immagine di sé che vada oltre il semplice prodotto.

È possibile che, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti, si finisca per comprare di meno spendendo di più, scegliendo vestiti e accessori artigianali, di maggiore qualità e durata, meno legati alle mode del momento. Anche i marchi potrebbero puntare sui prodotti che li caratterizzano e che ripropongono uguali stagione dopo stagione. Ci sarà probabilmente maggiore attenzione all’ambiente e un ritorno al minimalismo; è possibile che proseguirà la richiesta di abiti comodi per lavorare e stare a casa o che ci sarà invece una reazione opposta. Non è da escludere che, come dopo le rivoluzioni e i grandi momenti storici, ci saranno dei cambiamenti radicali anche nel modo di vestirsi: per esempio la Seconda guerra mondiale spinse molte più donne a indossare i pantaloni ma fece anche nascere il New Look di Christian Dior, uno stile molto femminile con abiti stretti in vita e gonne ampie.

La crisi dei grandi magazzini e dei centri commerciali diventerà più profonda e sarà ancora più insidiata dalla vendita online. Saranno colpiti i piccoli marchi e gli stilisti emergenti, mentre i colossi della moda, che hanno più risorse, ne soffriranno probabilmente meno; il divario tra ricchi e meno ricchi crescerà riverberandosi anche nella moda. Potrebbero cavarsela le grandi aziende di abbigliamento sportivo, che sono avvantaggiate da un’offerta versatile, comoda e funzionale e potrebbero emergere le aziende che lavorano direttamente con il cliente, quelle nate online e i siti che rivendono moda, vintage o meno. Rischiano di soffrire molto le grandi catene di fast fashion, con la loro massa di vestiti anonimi e di scarsa qualità che si sta ammassando nei magazzini.

La catena produttiva cambierà anche se non è chiaro come. Secondo Quartz nei prossimi due anni le aziende potrebbero rivolgersi a nuovi fornitori e affiancare alla manodopera a basso costo una maggiore automazione e manifatture più avanzate. Molti marchi e stilisti ne approfitteranno per ripensare e rallentare la produzione, come ha già detto Giorgio Armani. In generale, spiega Francisco Betti, esperto di produzione del World Economic Forum, la pandemia finirà «per accelerare in modo massiccio» i cambiamenti già in corso da anni nel mondo della moda.

Se volete approfondire, qui c’è un rapporto dettagliato realizzato da Business of Fashion e dalla società di consulenza McKinsey.