Perché non stiamo facendo più tamponi?

È fondamentale per contenere l'epidemia ma siamo ancora indietro: le regioni si stanno muovendo, in certi casi in ritardo, ma c'è un grosso ostacolo tecnico

Uno dei problemi principali nella gestione dell’epidemia di COVID-19 in Italia riguarda il numero di tamponi fatti sui pazienti che manifestano i sintomi della malattia, che non rispetta le raccomandazioni italiane e internazionali ed è giudicato insufficiente da molti esperti.

In Lombardia, la regione italiana largamente più colpita dal contagio, per settimane la versione ufficiale dell’amministrazione regionale è stata che i tamponi vengono fatti a tutti i pazienti sintomatici che ne hanno bisogno, e seguendo «rigorosamente» le direttive del ministero della Salute. In realtà, almeno fino al 3 aprile, il ministero della Salute e l’Istituto Superiore della Sanità hanno raccomandato di fare i test a tutti i pazienti che presentavano sintomi sospetti, cosa che non è avvenuta: i tamponi vengono fatti in larga parte soltanto ai pazienti così gravi da richiedere un ricovero in ospedale, e a migliaia di casi sospetti meno gravi (ma non per questo asintomatici o molto lievi) il tampone non è stato fatto.

Il problema, come segnalato da tempo, è che i laboratori attivi sono alla loro capacità massima, e non riescono ad analizzare il numero di tamponi che sarebbe necessario fare.

Dopo settimane di discussioni al riguardo, una nuova circolare ministeriale del 3 aprile ha infine esplicitato che se la capacità dei laboratori che analizzano i test è limitata, i tamponi vanno fatti ai pazienti che rientrano in alcune categorie prioritarie – quelli ricoverati, gli operatori sanitari a rischio e i pazienti più fragili – e che «tutti gli altri individui che presentano sintomi possono essere considerati casi probabili e isolati senza test supplementari». Questa nuova direttiva, in sostanza, riconosce il problema che persiste da settimane: non si riescono a fare tutti i tamponi che sarebbero raccomandati, e quindi migliaia di casi sospetti non vengono testati.

Questa situazione viene segnalata da settimane da medici di famiglia, ospedalieri, amministratori locali e dai pazienti stessi. Da tempo la comunità scientifica internazionale, dall’OMS in giù, insiste sull’importanza di testare quante più persone possibile per tenere sotto controllo l’andamento dell’epidemia e avere le informazioni necessarie per prendere le scelte più efficaci per il suo contenimento.

Il fatto che non stiamo facendo abbastanza tamponi dipende in parte dalle scelte delle amministrazioni regionali, e in parte da difficoltà tecniche che prescindono dalle loro volontà. Il Post ha parlato con i responsabili di sette laboratori che stanno analizzando i tamponi in Lombardia e con uno in Piemonte, che descrivono difficoltà e sovraccarichi simili nel lavoro quotidiano in questa situazione di grande emergenza. I problemi principali, segnalano, hanno riguardato inizialmente i ritardi nell’allargamento delle reti di laboratori certificati all’analisi dei tamponi, e poi l’approvvigionamento dei reagenti chimici necessari per analizzare i tamponi, che nelle quantità attualmente disponibili consentono di analizzare soltanto una parte dei test che si potrebbero processare.

Come funziona l’analisi dei tamponi

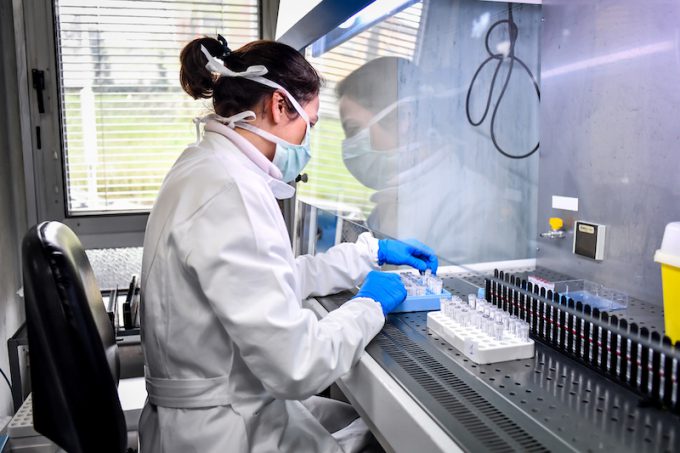

Quando parliamo dei test per rilevare la presenza del coronavirus in un paziente, parliamo normalmente di quelli che, dopo aver raccolto un campione di saliva o muco del paziente attraverso un cotton fioc passato nel naso o nella bocca, consentono di ricercarne all’interno l’eventuale presenza di materiale genetico (sezioni di RNA) riconducibile al coronavirus. L’altro tipo di test, di cui si sta parlando in particolare nelle ultime settimane, sono i cosiddetti “sierologici”, che ricercano in una parte del sangue l’eventuale presenza di anticorpi contro il coronavirus, per rilevare se il paziente fosse stato infetto. A questi arriviamo dopo: per ora ci interessano i primi, quelli ai quali ci si riferisce normalmente quando si parla di tamponi.

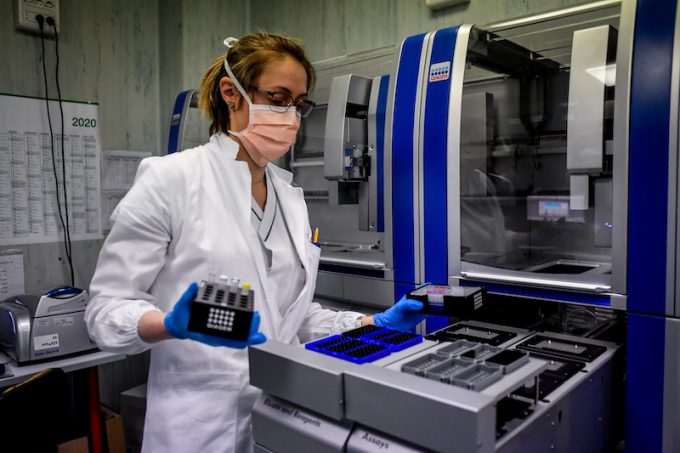

– Leggi anche: Il disastro in Val Seriana

Una volta che gli operatori sanitari degli ospedali, delle ASL o degli stessi laboratori hanno raccolto un campione di muco o saliva dal paziente con il tampone, questo viene inviato in uno delle decine di laboratori che si stanno occupando dei test COVID-19. Qui viene analizzato grazie a sofisticati macchinari (RT-PCR) che, con l’ausilio di diversi tipi di reagenti chimici specifici, sono in grado di rilevare la positività o la negatività al virus. Questi test sono i più precisi a disposizione, ma mantengono comunque una certa percentuale di inaffidabilità che determina per esempio un certo numero di falsi negativi: sulle dimensioni di questo problema si sta ancora discutendo. I risultati possono essere poi anche debolmente positivi, cosa che complica ulteriormente il lavoro dei laboratori.

Perché è importante fare tanti test

L’opportunità di fare tamponi alle persone che non mostrano sintomi è un argomento di discussione nella comunità scientifica, ma quello di farli a quanti più sintomatici possibile non lo è. L’OMS raccomanda infatti di «fare test, fare test, fare test», e lo stesso ministero della Salute identifica fin dal 27 febbraio come casi sospetti che richiedono il tampone tutti quelli che hanno almeno un sintomo acuto riconducibile alla malattia. Anche nella circolare del 3 aprile che riconosce i limiti dei laboratori di analisi, si specifica comunque che i test «vanno riservati prioritariamente ai casi clinici sintomatici/paucisintomatici e ai contatti a rischio familiari e/o residenziali sintomatici».

Nelle regioni in cui il contagio è più limitato, poi, la circolare dice: «se si dispone di risorse sufficienti, effettuare test diagnostici in tutti i pazienti con infezione respiratoria», confermando la linea ministeriale che, nei limiti del possibile, vanno fatti i test su tutti i casi sospetti.

– Leggi anche: La Lombardia non fa tutti i tamponi che dovrebbe

Fare i test è importante principalmente per due motivi: il primo è isolare il più possibile i malati dai sani, operazione fondamentale per limitare la diffusione del virus e possibile soltanto distinguendo gli uni dagli altri. Il secondo motivo è epidemiologico: serve a conoscere il meglio possibile – dal punto di vista delle informazioni a disposizione, perlomeno – l’andamento del contagio. Anche se per molti pazienti non gravi le cure domiciliari potrebbero essere simili o analoghe, con o senza tampone, la gestione di un’epidemia prevede scelte che prescindono dall’aspetto clinico dei singoli pazienti, e che riguardano invece l’aspetto pubblico e collettivo del contagio. Queste scelte sono migliori quando sono prese conoscendo l’estensione reale dell’epidemia.

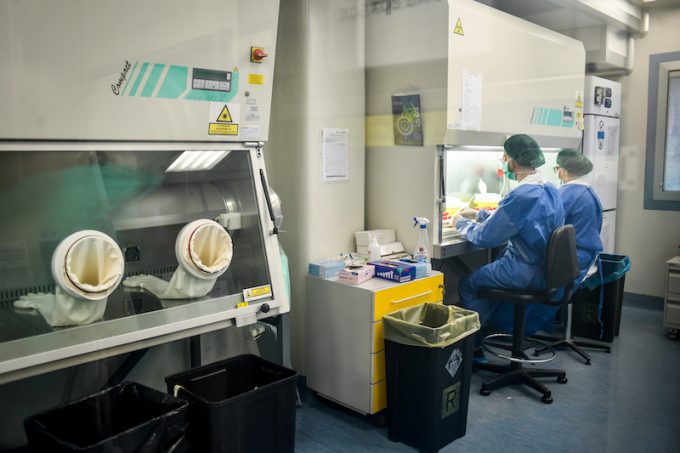

Come sono i laboratori

Nei primi giorni dell’emergenza, ciascuna regione ha individuato un certo numero di laboratori di microbiologia per analizzare i test COVID-19. Originariamente, questi laboratori erano pochi: in Lombardia e in Emilia-Romagna per esempio erano tre, in Veneto due, in Piemonte cinque. Nei giorni seguenti è diventato però subito evidente che c’era bisogno di più laboratori, e gran parte delle regioni ne ha integrati altri al proprio circuito certificato.

In Lombardia, per esempio, sono diventati attualmente 25, per la gran parte pubblici ma anche privati. Altri sei dovrebbero aggiungersi nei prossimi giorni, ha detto venerdì l’assessore alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera. Ci sono laboratori molto grandi, come quello dell’ospedale Niguarda di Milano, in grado attualmente di processare circa 1.000 tamponi al giorno. Altri più piccoli, come quello dell’Università Statale di Milano, che ne analizza circa 150.

Questi laboratori hanno spesso un personale ridotto, di meno di dieci persone, e hanno in dotazione un numero limitato di macchinari prodotti da aziende come Qiagen, Arrow Diagnostics, Seegene, Elitech, Roche, Abbott o Hamilton. Ciascun macchinario ha i suoi tempi di analisi, e soprattutto ciascuno ha i suoi kit di reagenti specifici per analizzare i tamponi. In Lombardia l’approvvigionamento di questi reagenti per i laboratori pubblici è in gran parte centralizzato, affidato alla società per acquisti Aria, un ente pubblico creato nel 2019 per scopi diversi, tra cui proprio ottimizzare le spese per le forniture sanitarie.

Nei laboratori ci sono solitamente macchinari diversi: in quello del Policlinico di Milano per esempio sono state organizzate due linee, una che consente di analizzare i tamponi in tre ore, dedicata ai pazienti più urgenti; un’altra che elabora i risultati in 24-48 ore, che viaggia in parallelo ed è dedicata ai casi che possono aspettare un po’ di più. Ciascuna linea ha i suoi specifici kit di reagenti. Oggi lo standard del laboratorio del Policlinico è di circa 350 tamponi al giorno, ma ha raggiunto picchi di 520 tamponi quotidiani.

– Leggi anche: «Ci aspettavamo l’alta marea, è arrivato uno tsunami»

I primi problemi

La prima difficoltà nel fare più tamponi dipende dal limitato numero di laboratori, macchinari e personale. I laboratori hanno dovuto concentrare le risorse sull’elaborazione dei test per il coronavirus, riadattando biologi e tecnici, ma le carenze di personale riguardano anche l’esecuzione fisica dei tamponi, che richiede operatori dedicati da parte delle ASL, degli ospedali o dei laboratori. In tutto questo, seppur in numero significativamente inferiore, i laboratori di microbiologia continuano a dover svolgere altri tipi di analisi, legati ad altre malattie ma non per questo meno urgenti.

Molti laboratori lombardi sono stati aggiunti al circuito COVID-19 soltanto dopo i primi giorni di marzo, cioè a quasi due settimane dall’inizio dell’emergenza. Altri sono stati abilitati dalla regione ancora successivamente, tanto che ce ne sono almeno sei che si aggiungeranno nella seconda settimana di aprile, a quasi un mese e mezzo dall’inizio dell’epidemia. Aggiungere laboratori non è una procedura semplice e immediata, e richiede tra le altre cose una formazione specifica del personale. Ma questo ritardo ha inevitabilmente limitato il numero di tamponi eseguibili nel primo mese dell’epidemia, quello in cui il numero di contagi registrati si è distanziato sempre di più da quello dei contagi reali, che per stessa ammissione del capo della Protezione Civile potrebbe essere fino a dieci volte superiore.

Situazioni analoghe si sono verificate anche nelle altre regioni, che però sono state meno coinvolte dall’epidemia e che quindi hanno meno bisogno di fare tamponi. I responsabili di diversi laboratori lombardi hanno raccontato al Post che nelle prime due settimane dell’epidemia – quando ancora i loro laboratori non erano abilitati – spedire i tamponi in uno dei tre laboratori certificati è stato complicato. In almeno un caso, a quanto risulta al Post, centinaia di referti non sono mai arrivati perché i tamponi sono andati persi. Il responsabile di un laboratorio ha attribuito questa lentezza alla tendenza centralizzatrice della sanità lombarda, e alla decennale scelta di puntare su quei pochi centri definiti “d’eccellenza” – pubblici ma anche privati – a discapito degli ospedali pubblici non universitari.

Quanti ne stiamo facendo

Attualmente in Italia sono stati comunicati i risultati di 619.849 tamponi (che non vuol dire – occhio – che siano state testate 619.849 persone). Negli ultimi 15 giorni la media è stata di circa 29.000 tamponi comunicati al giorno.

In Lombardia il numero di tamponi registrati finora è oltre 135mila: negli ultimi 15 giorni la media è stata di circa 5.500 al giorno, e nell’ultima settimana di circa 5.600. Non ci sono stati incrementi significativi, nonostante la Regione abbia detto che si sta estendendo il numero di tamponi eseguiti sul personale sanitario entrato in contatto con pazienti malati. Quelli comunicati quotidianamente, in ogni caso, non sono i tamponi fatti quel giorno, e nemmeno quelli fatti tot giorni prima: sono quelli che sono stati processati e comunicati dai vari laboratori nelle 24 ore precedenti.

La Lombardia è la regione che ha fatto più tamponi, ma il Veneto ne ha fatti pochi meno, 126mila, nonostante abbia la metà degli abitanti e tra un quinto e un quarto dei contagiati della Lombardia. Come noto, infatti, il Veneto ha adottato un approccio diverso dalla Lombardia, testando molto più estesamente la popolazione: si vede per esempio dalla percentuale di casi positivi sui test effettuati.

Come dicevamo, il numero dei tamponi fatti è significativamente superiore a quello delle persone testate: il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, ha stimato questa differenza in un 10-15 per cento. Il numero di casi positivi su quelli testati in Lombardia è certamente superiore al 36 per cento, la percentuale di casi positivi sui tamponi totali (usando la stima di Locatelli, sarebbe superiore al 40 per cento). In Veneto la percentuale scende tantissimo: è di poco superiore all’8 per cento. In Corea del Sud, il paese che sta applicando più efficacemente le raccomandazioni dell’OMS, la percentuale è intorno al 4 per cento.

Il numero relativamente basso di tamponi fatti in Lombardia rispetto al Veneto o alla Corea del Sud emerge chiaramente dalla percentuale di casi positivi rilevati sul numero di persone testate: se è molto alta, vuol dire che il bacino di persone testate è limitato, e che i contagi reali sono probabilmente molti di più di quelli registrati.

Fare paragoni con gli altri paesi non è sempre facile, perché non tutti diffondono dati aggiornati sul numero di tamponi. Tra quelli che hanno avuto più di mille morti per COVID-19, l’Italia è seconda per numero di test eseguiti per abitanti soltanto alla Germania, un paese però con meno casi rilevati e circa un decimo delle morti per COVID-19. L’Italia però è il primo paese occidentale dove l’epidemia è diventata un’emergenza, e quindi ha iniziato con settimane di anticipo a fare i test in modo esteso. Gli ultimi dati ufficiali sui tamponi per la Spagna risalgono al 21 marzo, quando aveva fatto 355mila test contro i 233mila dell’Italia nella stessa data. La Francia ad oggi ha fatti un po’ più di un terzo dei test dell’Italia, ma ha meno della metà dei morti. Gli Stati Uniti, dove l’emergenza è cominciata diverse settimane dopo, sono a circa 1,5 milioni di test eseguiti.

«Se avessimo più reagenti, l’allargamento della tamponatura avrebbe senso»

Il professor Federico Perno è il direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio dell’Ospedale Niguarda, dove si trova uno dei più attrezzati e attivi laboratori che stanno processando i test per il coronavirus in Lombardia. Anche il laboratorio del Niguarda – come quelli di gran parte degli ospedali della regione – ha riadattato i propri reparti per gestire l’epidemia di COVID-19, riducendo le attività non indispensabili e concentrandosi su quelle legate al coronavirus.

Secondo Perno, il problema principale nella capacità di analisi di tamponi del sistema lombardo è la difficoltà di reperire i reagenti. Questi sono di due tipi: quelli di estrazione, che – semplificando molto – ricavano il materiale genetico dal campione, e quelli di amplificazione, che moltiplicano le informazioni ottenute in modo da poterle analizzare. A mancare sono prevalentemente i primi, segnalano i laboratori lombardi. A differenza di quanto sostenuto da qualcuno nelle prime settimane dell’emergenza, a mancare non sono i tamponi, che sono molto più facili e veloci da produrre e reperire.

Perno spiega che il laboratorio del Niguarda, per esempio, potrebbe processare molti più tamponi se avesse più reagenti. Ma le aziende che li producono – le stesse dei macchinari – sono perlopiù straniere, e con l’allargarsi della pandemia di coronavirus nel mondo hanno enormi richieste. «Se avessimo più reagenti, l’allargamento della tamponatura avrebbe senso», ha spiegato Perno al Post. «Ora però stiamo usando tutti i reagenti per i pazienti in ospedale, non è una scelta strategica: è che fisicamente non ne abbiamo abbastanza». Teoricamente non sarebbe un problema spedire i tamponi in altre regioni o all’estero per analizzarli, dice Perno. Il Post non è riuscito a verificare se questa strada sia stata presa in considerazione dalla Lombardia.

«Ci sono delle direttive e le stiamo applicando compatibilmente con i reagenti che abbiamo», conclude Perno.

Dopo giorni in cui aveva detto categoricamente che la Lombardia stava facendo tutti i test che era necessario fare, giovedì sera in collegamento con il TG3 regionale il presidente Attilio Fontana è infine sembrato ammettere che si farebbero più tamponi, se si potesse: «Noi abbiamo fatto tutti i tamponi che siamo nelle condizione di fare in base ai reagenti e ai laboratori a disposizione: uno in più non potevamo farne».

Nella circolare del 3 aprile, il ministero della Salute dice anche che se nelle aree più colpite dal contagio la capacità di laboratori fosse raggiunta, cosa che succede da settimane in Lombardia, «andrà valutata la possibilità di ampliare ulteriormente il numero di laboratori» e che va considerata «la possibilità di utilizzare laboratori mobili o drive-in clinics, consistenti in strutture per il prelievo di campioni attraverso il finestrino aperto dell’automobile su cui permane il paziente».

E ce li avremo, più reagenti?

Perno si dice fiducioso, però, perché sembra che le difficoltà di approvvigionamento si stiano pian piano risolvendo. Il Post non è riuscito a parlare con Aria per sapere come stia andando la ricerca di più reagenti per i laboratori lombardi. Nella circolare del 3 aprile, il ministero della Salute dice però che la carenza di reagenti «potrebbe in futuro acuirsi vista l’elevata domanda internazionale».

Qiagen, società tedesca che produce macchinari di analisi diagnostica in dotazione a molti laboratori lombardi, ha spiegato che «la domanda sta esplodendo» e «sta mettendo alla prova la nostra capacità di rifornire certi kit di estrazione di RNA usati per il virus SARS-CoV-2». Qiagen ha aumentato la produzione negli stabilimenti in Germania, Stati Uniti e Spagna, aumentando a tre i turni giornalieri dei dipendenti, sette giorni a settimana. Inizialmente la produzione media era di 1,5 milioni di kit al mese, ma l’obiettivo è produrne 10 milioni al mese entro fine giugno e 20 milioni al mese a fine anno.

– Leggi anche: Cosa sono ormai i funerali a Bergamo

Certi laboratori hanno provato a usare reagenti autoprodotti: è molto difficile però garantire che l’affidabilità sia pari a quelli “ufficiali”, spiega Perno. «Nella scienza non avere un risultato è meglio di avere un risultato sbagliato».

E i test sierologici?

Sono test completamente diversi, che si basano su un piccolo campione di sangue che viene analizzato in cerca degli anticorpi alla COVID-19, la cui presenza indica che un paziente è stato infetto al coronavirus. Questi test hanno il vantaggio di essere molto più rapidi ed economici da fare. Il problema però è che sono ancora in fase di perfezionamento, e sulla loro affidabilità non c’è accordo nella comunità scientifica: tra le tante cose che non sappiamo del coronavirus c’è il funzionamento degli anticorpi e la loro permanenza nel sangue. Visto poi che gli anticorpi compaiono diversi giorni dopo l’eventuale manifestazione dei sintomi, è un test valido per individuare gli infetti a posteriori, e non per scoprire i contagi attuali.

Ci sono però paesi, come il Regno Unito e la Germania, che ci stanno investendo molto, e negli ultimi giorni diverse regioni italiane, compresa la Lombardia, hanno parlato di un possibile loro impiego nelle prossime settimane. L’Istituto Superiore di Sanità ha avviato la validazione di diversi di questi test, sottolineando che sarà importante farli uniformemente tra le varie regioni.

Per ora si ritiene che i test sierologici saranno importanti soprattutto nella fase successiva dell’epidemia da coronavirus, quella delle riaperture e poi del graduale ritorno alla vita di tutti i giorni. Anche se non sappiamo ancora con certezza se ci si possa riammalare di COVID-19, passata l’emergenza diventerà importante testare campioni rappresentativi della popolazione per capire chi si è ammalato manifestando sintomi lievi o nessun sintomo. Se si concludesse che chi è già stato malato può avere contatti sociali senza rischi di contagio o di essere contagiati, poi, i test sierologici potrebbero essere un modo rapido ed efficiente di verificare chi ha già preso il coronavirus e chi no, e quindi anche chi possa tornare al lavoro e in che modalità.