Come coltivare alghe e molluschi in modo nuovo

E perché è importante: una delle cose sul futuro del cibo e di come lo produciamo spiegate bene nel nuovo saggio di Agnese Codignola

In questi giorni di isolamento casalingo per via della diffusione del coronavirus (SARS-CoV-2) abbondano sui social network e sui giornali consigli di libri da leggere per passare il tempo in casa. Per non farsi prendere troppo dallo sconforto e guardare avanti, si può scegliere un romanzo che metta di buon umore oppure qualcosa che faccia pensare al futuro, in modo ottimista. Rientra in questa categoria il saggio Il destino del cibo, scritto dalla divulgatrice scientifica ed ex ricercatrice Agnese Codignola e pubblicato a febbraio da Feltrinelli.

Il sottotitolo è Così mangeremo per salvare il mondo: il libro racconta, in modo chiaro e coinvolgente, di tantissimi progetti in corso, la maggior parte già ben avviata, per migliorare il modo in cui produciamo il cibo che consumiamo, aumentandone la produzione – presto saremo 8 miliardi – e al tempo stesso facendolo nel modo più sostenibile possibile per l’ambiente. Ad esempio, spiega perché la carne “finta”, quella fatta di vegetali di Impossible Foods e altre aziende simili, non sembra per ora un’alternativa ecologicamente sostenibile e adatta alle nostre diete, mentre invece la carne coltivata in laboratorio (cioè la vera carne, fatta crescere in vitro) potrebbe esserlo. Alcune storie riguardano anche l’Italia: tra queste quella di un orto – di quelli con basilico, pomodori e zucchine – che si trova dieci metri sotto il livello del mare a Noli, in provincia di Savona.

Attraverso le storie di chi sta cercando di cambiare il modo in cui produciamo ciò che mangiamo, Il destino del cibo fa guardare avanti e in modo ottimista nonostante molti degli avveniristici progetti di cui parla sembrino ancora fantascienza. Ne pubblichiamo un capitolo, intitolato “Ostriche abissali”, dalla seconda parte del libro, dedicata all’uso dei mari per produrre cibo nutriente in modo sostenibile.

***

Dobbiamo coltivare il mare e allevare i suoi animali come agricoltori anziché come cacciatori. Questa è l’essenza stessa della civiltà: l’agricoltura che rimpiazza la caccia.

Jacques Cousteau, 17 luglio 1971

“Ho lasciato la scuola a quattordici anni per andare a lavorare in mare, non ho mai imparato a nuotare, ho passato molte notti in prigione, sono asmatico ed epilettico, e allergico a certi molluschi. E sono qui a raccontarvi la storia di una resurrezione ecologica.” Cosa ci fa una persona del genere accanto a imprenditori delle auto senza guidatore, a paladini dei diritti civili in versione cyborg, a esperti di intelligenza artificiale, ad architetti visionari per missioni spaziali e a scienziati che passano la vita a immaginare il futuro? Chi è, e perché nel 2017 è stato inserito nella lista di “Rolling Stone” dei venticinque personaggi che cambieranno il mondo e, per i suoi progetti, in quella di “Time” delle venticinque invenzioni migliori dell’anno? E che cos’è una resurrezione ecologica?

Bren Smith è molto lontano dallo stereotipo dell’imprenditore del sostenibile della Silicon Valley, sia per il suo passato, sia per la sua attività attuale, ovvero, secondo la sua stessa definizione, il “restauro dei mari” attraverso le “foreste verticali”. Eppure il suo modello di sviluppo a impatto zero, rivolto tanto all’ambiente quanto all’uomo, sta suscitando un interesse e un entusiasmo planetari, al punto che le sue foreste marine si sono diffuse da una desolata isola del Connecticut a oltre venticinque paesi tra i quali Indonesia, Cile, Brasile e Sud Africa. Per questo è stato inserito nelle classifiche di coloro che plasmano i veri cambiamenti, e poi imprimono loro un’accelerazione contagiosa.

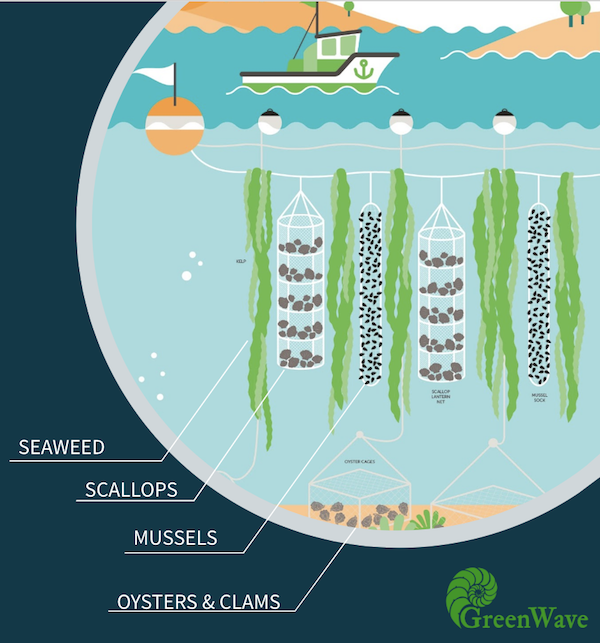

Schema di una “foresta verticale” (GreenWave)

La sua idea rivoluzionaria parte da un rovesciamento radicale di prospettiva, a cominciare da ciò che, di marino, si deve mangiare: non più pesci, se non in proporzione marginale e tutto sommato casuale, ma molluschi e alghe, perché da questi due tipi di fonti provengono alimenti che, a parità di peso, contengono più calcio del latte, più vitamina C del succo d’arancia, più proteine della soia, e tutti gli omega 3 di cui possiamo aver bisogno (non quelli pompati dal marketing). E questo per restare a quel poco che sappiamo delle oltre diecimila specie di alghe commestibili conosciute, e delle centinaia di bivalvi e di molluschi noti: perché moltissimo resta da scoprire. Bisogna insomma smetterla di mangiare i pesci, e iniziare a “mangiare come pesci,” dice Bren, che per lo più si sostengono appunto con krill, plancton, microalghe e così via, e indirizzarci, a tale scopo, verso quella che è chiamata maricultura. Di fatto, dobbiamo trattare il mare come un campo da coltivare con estrema gentilezza, limitandoci ad assecondare ciò che sa già fare, e fa da quando esiste la vita sulla Terra.

Secondo uno dei più recenti studi sulle emissioni, una revisione pubblicata nell’agosto del 2019 su “Frontiers in Ecology and the Environment” dagli esperti della Washington University, che ha messo insieme trecento ricerche recenti, quella associata ai bivalvi è un ventesimo rispetto a quella degli allevamenti e delle acquacolture, e batte a tavolino anche quelle della dieta vegana e vegetariana: basterebbe questo dato a spiegare perché, secondo Smith, e non solo lui, bisognerebbe muoversi in questa direzione.

L’idea, in Nord America, ha un precedente oggi dimenticato ma che, all’epoca, alla fine del XIX secolo, fece molto parlare di sé: quello del Club degli Ittiofagi. Lo scopo dell’associazione era dichiaratamente filantropico, e nasceva dalla crisi di uno dei principali protagonisti delle fattorie verticali di Smith, le ostriche, decimate all’epoca da un’invasione di stelle marine, loro predatrici, e anche oggi vittime di ricorrenti, catastrofiche morìe. E, come vedremo tra pochissimo, oggi al centro di un progetto ispirato agli stessi principi di Bren.

Poiché la popolazione delle metropoli stava aumentando, e poiché le specie marine apprezzate dagli americani erano davvero poche e assai vulnerabili, gli Ittiofagi si riproponevano di assaggiare praticamente tutto ciò che viveva nell’acqua, compresi laghi e fiumi (e quindi, anche, per esempio, molti tipi di serpenti marini, gli alligatori, i castori), ovvero, come recitava uno dei menu, “cose che strisciano, nuotano o si contorcono”.

Tra il 1880 e il 1887 il club, cui appartenevano personalità di spicco dell’establishment del tempo, come pure cuochi, giornalisti (il New York Times seguì nel dettaglio tutte le attività del Club) e pescatori, per alcuni anni organizzò un banchetto annuale aperto al pubblico in modo che chiunque, vedendo, testimoniasse il godimento tratto dai convitati per esempio dalle lamprede, o da uno dei maggiori successi degli sforzi culinari, la zuppa delle odiate stelle marine, ribattezzate “diavoli pentastellati”, e diffuse menu, ricette, poesie e canzoni ispirate alle sue improbabili cene, con la certezza che allargare gli orizzonti gastronomici degli americani avrebbe salvato il mondo dalla fame, e risolto questioni ambientali preoccupanti come, appunto, le continue crisi delle ostriche.

Smith non dice se conosce la storia degli Ittiofagi di New York, ma come loro e come molti altri oggi pensa che sia del tutto assurdo limitarsi a mangiare solo pochissime specie di pesci, e che sia urgente e indispensabile “de-sushizzare il mare” (altra sua definizione), cioè uscire dalla monocultura globale esplosa anche a causa della moda dilagante del sushi, rivolgendosi primariamente ai molluschi. I quali, ostriche in primis, crescono senza richiedere né acqua pulita né, soprattutto, mangimi, antibiotici o pesticidi, non consumano energia e garantiscono rese che nessuna acquacoltura sfiora neppure da lontano: in cinque mesi un acro (meno di mezzo ettaro) produce fino a 250.000 bivalvi. Per non parlare del fatto che, prima di diventare cibo, fanno ciò che sanno fare meglio, ossia lavorano da spazzini del mare, filtrando l’acqua da tutte le impurità: ogni ostrica, per esempio (e in ogni insediamento ce ne sono anche milioni), ne pulisce circa duecento millilitri al giorno. E del fatto che crescono benissimo accanto alle macroalghe (negli stessi cinque mesi, in quell’acro di alghe ne crescono venticinque tonnellate) in quelle che, appunto, se lasciate prosperare diventano “fattorie verticali sottomarine in 3D” (ancora una definizione di Bren).

Queste ultime, poi, la cui varietà non potrà che crescere via via che ne studiano meglio le specie, danno rifugio a molte altre creature, diavoli pentastellati compresi, forniscono materia prima per numerosi utilizzi industriali e farmaceutici e nel frattempo fanno anche un grosso favore al clima, perché assorbono grandi quantità di CO2, di azoto, di fosforo dall’atmosfera e dallo stesso mare, con un potere di assorbimento che è fino a cinque volte quello delle piante terrestri.

Tutto questo lavorìo ricrea, in tempi molto rapidi, vere e proprie barriere simili a quelle coralline, e attira un’incredibile quantità di vita marina, in media non meno di centocinquanta specie diverse, conquistate dalla neonata foresta subacquea. E così facendo restaura il mare. E tiene in vita le economie locali.

Questa visione totale del mare come fattoria, della maricultura appunto, spinta al punto tale da definire “verdure oceaniche” le alghe commestibili coltivate, Bren l’ha maturata in seguito ai numerosi momenti drammatici che ha dovuto affrontare, e che ricalcano con fedeltà assoluta ciò che è avvenuto negli ultimi anni in mare e non solo, nel disinteresse generale.

Bren nasce nel 1972 negli Stati Uniti, ma quasi subito va a vivere in un minuscolo borgo marinaro del Canada, Newfoundland, che conta quattordici case opportunamente colorate affinché i pescatori, tornando dalle battute di pesca, possano vederle, nella nebbia che avvolge spessissimo quella terra. I suoi genitori vi si trasferiscono per evitare l’arruolamento del padre nella guerra del Vietnam, ma poi si separano, e tornano in Massachusetts.

A quattordici anni abbandona la scuola e va a lavorare in un pronto soccorso come receptionist non disdegnando, tra un turno e l’altro, di spacciare droga, fino a quando capisce che forse è meglio imbarcarsi, per stare lontano dai guai almeno per un po’. In realtà scopre così la sua passione per il mare, e trascorre alcuni anni rincorrendo a latitudini sempre più estreme e sempre più spesso illegali come quelle russe attorno allo stretto di Bering aragoste, tonni, merluzzi e granchi, che cerca di catturare con mezzi devastanti quali enormi reti a strascico, ributtando a mare decine di migliaia di pesci considerati non adatti ai clienti, il più importante dei quali è McDonald’s, che vuole solo pochissime varietà di pesce per i suoi burger.

È un periodo di felicità e di totale inconsapevolezza per il giovane e scapestrato Bren, ma non dura, perché già nei primi anni novanta non c’è più niente da pescare, neppure nell’estremo e un tempo incontaminato Nord. Le aziende della lavorazione chiudono e migliaia di pescatori perdono il lavoro: un’esperienza che tocca anche a lui e che segnerà il suo approccio, che include sempre e comunque l’attenzione per la dignità delle popolazioni costiere e la tutela del loro lavoro.

Bren comunque non si perde d’animo e si converte all’acquacoltura, anche se, dopo aver visto quanto quelle installazioni inquinino e quanti antibiotici e pesticidi richiedano (“come una fattoria di maiali dell’Iowa,” dice), punta sui molluschi. Intanto riprende gli studi fino alla laurea in inglese e religione all’Università del Vermont e si reinventa allevatore di ostriche nelle isole Thimble, nel New England, usufruendo di un bando chiamato “del re” e lanciato specificamente per le ostriche, dopo che una crisi le aveva decimate (ancora!) negli anni novanta. Alla sua piccola vasca marina aggiunge le cozze, le capesante e le vongole, e le cose sembrano andare finalmente bene. Ma dopo sette anni arrivano, in rapida successione, i frutti avvelenati del riscaldamento globale, cioè Irene e Sandy, due uragani che seppelliscono il 90% dei raccolti di Bren sotto un metro di fango e portano via, in quel mare già morto, metà delle sue attrezzature, mentre le aragoste fuggono verso nord, spinte dall’innalzamento della temperatura delle acque, e le poche ostriche rimaste muoiono colpite dalla pestilenza della modernità: l’acidificazione. È insomma una vera tempesta perfetta quella che si scatena su Bren e su quelli che, come lui, cercano ancora di sopravvivere con i frutti del mare: è l’effetto del cambiamento climatico tatuato a fuoco sulla pelle di persone che avevano sempre pensato a un solo modo di trarre la sopravvivenza dal mare e che il problema del clima avesse a che fare con bizzarrie esotiche come le farfalle monarca.

È il momento della svolta, perché Smith capisce che, se non cambia prospettiva, il copione è destinato a ripetersi. Decide allora di studiare, confrontandosi anche con alcuni docenti universitari esperti di alghe e biologia marina, un metodo che permetta di trattare il mare come se fosse un giardino verticale, ritagliando per se stesso il ruolo di agricoltore oceanico e non più di cacciatore dei mari. Dopo molti esperimenti a terra e in acqua, mette a punto un sistema in cui lunghe corde ancorate sul fondale (per evitare di essere trascinate via dai vari Irene e Sandy), tenute dritte da piccole boe simili a cuffie di atlete del nuoto sincronizzato – per avere un basso impatto anche dal punto di vista estetico – alle estremità superiori, funzionano come impalcature per la crescita delle alghe – la più adatta delle quali sembra essere la Gracilaria o sequoia di mare – e sono poi inframmezzate da cesti cilindrici simili a lanterne giapponesi di cozze e capesante, mentre sul fondo crescono vongole e ostriche, a loro volta in gabbie che non lasciano tracce permanenti. L’ecosistema così composto non richiede nulla, assicura rese da sogno, ripopola l’area marina, cresce velocemente ed è anche bello.

Bren Smith e le alghe di una delle sue foreste (GreenWave)

Ma naturalmente questa è solo una parte di una rivoluzione che, per essere reale, deve essere portata anche tra i lavoratori e i consumatori. E qui si capisce perché il modello sta funzionando: perché non dimentica l’uomo, e pone le basi per creare un intero circuito clean molto diverso da quello della pesca e delle acquacolture tradizionali.

La prima e più pressante ossessione di Smith è infatti, fin da subito, molto chiara: non riprodurre per nessun motivo un monopolio globalizzato né una variante dei sistemi ittici industriali. Per questo nel 2013 dà vita a una fondazione no profit e open, la GreenWave, che aborrisce i brevetti e il franchising, ma che fornisce tutta l’assistenza necessaria a chi vuole impiantare la sua fattoria marina. Bastano una barca, trentamila dollari e circa otto ettari di mare da affittare; non occorre alcuna esperienza specifica (tra coloro che si sono lanciati sulla maricoltura, racconta, vi sono veterani dell’Iraq e agricoltori messicani, ex pescatori dell’Alaska, manager di città che hanno cambiato vita e moltissime donne, fatto di cui Bren è particolarmente orgoglioso) perché il sistema è semplicissimo, e i rudimenti necessari per iniziare sono forniti dalla fondazione stessa.

Gli aspiranti agricoltori marini possono acquistare a basso prezzo bivalvi e alghe cresciuti in vivai della fondazione, ed essere assistiti nell’affitto delle piccole zone marine necessarie (prezzo massimo pagato: cinquanta dollari per acro per anno) che oltretutto, grazie a questo sistema parcellizzato, non potranno mai essere privatizzate da nessuno. Quindi sono accompagnati dagli esperti di GreenWave fino a quando l’attività è avviata, e restano sempre in contatto con tutta la rete. Secondo Bren, il cambiamento climatico può costituire un’enorme spinta alla creazione di nuovi posti di lavoro, se affrontato nel modo giusto: lui ne prevede non meno di cinquanta milioni entro pochi anni, a tutte le latitudini, buona parte dei quali potrebbe arrivare proprio dal mare.

GreenWave, poi, assicura il suo marchio solo ai mercati e alle pescherie che aderiscono ai suoi principi etici, compreso quello di far lavorare anche migranti non in regola, se necessario.

Ancora, la fondazione si occupa di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica, proponendo le giuste denominazioni (per esempio verdure oceaniche), lavorando con i grandi centri di ristorazione quali quelli degli ospedali e delle scuole affinché introducano nei loro menu anche i frutti dei giardini subacquei e aiutando in ogni modo i consumatori a familiarizzare con alghe e molluschi fin dalla più tenera età.

Inoltre, come gli Ittiofagi di un secolo fa, GreenWave ha arruolato una squadra di chef ed esperti di nuovi alimenti invitandoli a pensare come i colleghi europei dopo la scoperta dell’America e il conseguente arrivo di pomodori, mais, patate e tutte le specie mai conosciute, che hanno dischiuso alla cucina europea orizzonti mai neppure sospettati, e ha chiesto loro di mettere a punto ricette con ingredienti inediti. Sono già stati realizzati burro e formaggi, spaghetti e crostini, nonché vari tipi di minestre e zuppe a base di alghe e molluschi, anche se non di stelle marine, definite da chi le ha provate insolite, e quindi probabilmente non deliziose o, quantomeno, da migliorare.

Infine, anche in questa visione del cibo di domani ritroviamo alcuni dei coprotagonisti già incontrati: i grandi investitori. Accanto a Patagonia, il noto marchio di abbigliamento sportivo da tempo impegnato a sponsorizzare iniziative sostenibili, tra i finanziatori ci sono Google, diverse università e istituti di ricerca americani quali il più prestigioso centro di ricerca oceanografica a stelle e strisce, quello di Woods Hole, e aziende che puntano sul cibo di domani. Non c’è dubbio, tra la pesca di frodo per McDonald’s e i giardini oceanici in 3D di alghe e ostriche c’è stata una resurrezione. Ed è stata ecologica.

Non solo. L’impresa di Bren è stata di ispirazione anche per altri progetti, come quello lanciato a New York sempre nel 2012, e sempre dopo le devastazioni dell’uragano Sandy: Billion Oysters Project, grande iniziativa pubblica che si prefigge di impiantare un miliardo di ostriche davanti ai litorali della città, comprese le zone di Staten Island e Coney Island, entro il 2035.

Anche in questo caso l’idea di fondo è il restauro di quanto c’era: nel 1609, quando Henry Hudson scorse per primo il fiume che prenderà il suo nome, si trovò infatti a navigare su una vera e propria barriera di ostriche estesa per oltre novantamila chilometri quadrati, che avrebbe sfamato molte generazioni di coloni. Tuttavia già a fine Ottocento, come ben sapevano gli Ittiofagi, non ce n’era quasi più traccia, e a metà Novecento era vietato mangiare quel poco che restava. Poi, nel 1972, il Clean Water Act, la prima legge per il recupero dei fondali, di cui ha approfittato anche il Billion Oysters Project.

Il progetto, finanziato anche da donazioni dei cittadini da trentasei euro a lotto, coinvolge decine di scuole, i cui studenti sono impegnati a seminare ostriche, e i ristoranti della zona, che, oltre a servire il raccolto a chilometri zero, conservano e rendono i gusci, per accelerare la crescita delle larve prima della loro semina in mare.

All’inizio del 2020 le ostriche messe a dimora erano già più di trenta milioni, ospitate (anche) in 635 tonnellate di gusci riciclati, da dove avevano filtrato settantacinque trilioni di litri di acqua, e rimosso dal mare trentadue tonnellate di azoto.

© Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano