L’ultima grande impresa di Walter Bonatti

55 anni fa uno dei più grandi alpinisti della storia scalò la parete Nord del Cervino da solo e d'inverno, chiudendo una carriera complicata e memorabile e cominciandone un'altra

di Stefano Vizio

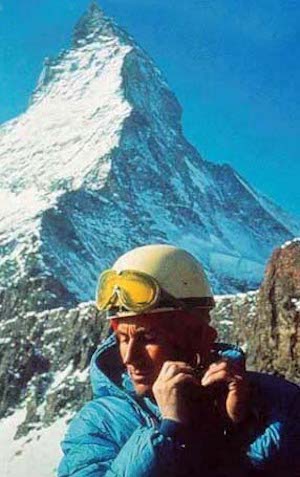

La sera del 20 febbraio 1965, intorno alle 19.30, l’alpinista Walter Bonatti era appollaiato in un precario bivacco sulla parete Nord del Cervino, a quasi 4.000 metri d’altezza. A Zermatt, il paese svizzero alle pendici di una delle montagne più celebri e iconiche delle Alpi, oltre duemila metri più in basso, una luce si accese per chiedere aggiornamenti.

Bonatti era da solo, esposto alle freddissime temperature dell’inverno in alta montagna. Sparò prima un razzo bianco, poi uno verde; prese il terzo che aveva con sé, rosso, e lo gettò giù dalla parete. Non gli serviva più: era quello con cui avrebbe dovuto segnalare la sua intenzione di ritirarsi. Con i razzi che aveva sparato, invece, aveva appena annunciato agli amici che la mattina dopo avrebbe superato il punto oltre il quale non era più possibile tornare indietro se non dopo aver concluso la sua ultima, ambiziosissima scalata: la prima in solitaria invernale sulla Nord del Cervino, su una via mai percorsa prima che attraversava la parete quasi in linea retta.

Due giorni dopo, il 22 febbraio 1965, cinquantacinque anni fa oggi, Bonatti avrebbe raggiunto la croce in vetta al Cervino portando a termine la sua ultima, spettacolare impresa nell’alpinismo estremo, dopo vent’anni in cui ne aveva spostato avanti i limiti e le possibilità, come pochissimi altri prima e dopo di lui. Si ritirò dalle scalate, dopo essere stato ingiustamente ostracizzato dall’alpinismo istituzionale e criticato dai giornali, per dedicarsi ai reportage d’avventura e di esplorazione che riempirono la seconda parte della sua vita.

La prima, complicata vita di Walter Bonatti

Nel 1965 Bonatti aveva 35 anni, un’età in cui, soprattutto all’epoca, un alpinista era ancora nel pieno delle sue possibilità. Era nato a Bergamo ed era stato fin da giovanissimo un promettente ginnasta con la passione per la montagna. Le sue prime scalate le fece alla fine degli anni Quaranta, raggiungendo le pareti delle Alpi lombarde la domenica mattina dopo il turno di notte allo stabilimento siderurgico milanese della Falck. Presto si spostò nel massiccio del Monte Bianco, portando a termine nel 1951 la prima ascensione del Grand Capucin, un pilastro di roccia appoggiato al Mont Blanc du Tacul, dopo diversi tentativi falliti per il maltempo. Il grande alpinista Gaston Rébuffat la definì «la più grande impresa su roccia realizzata fino ad oggi».

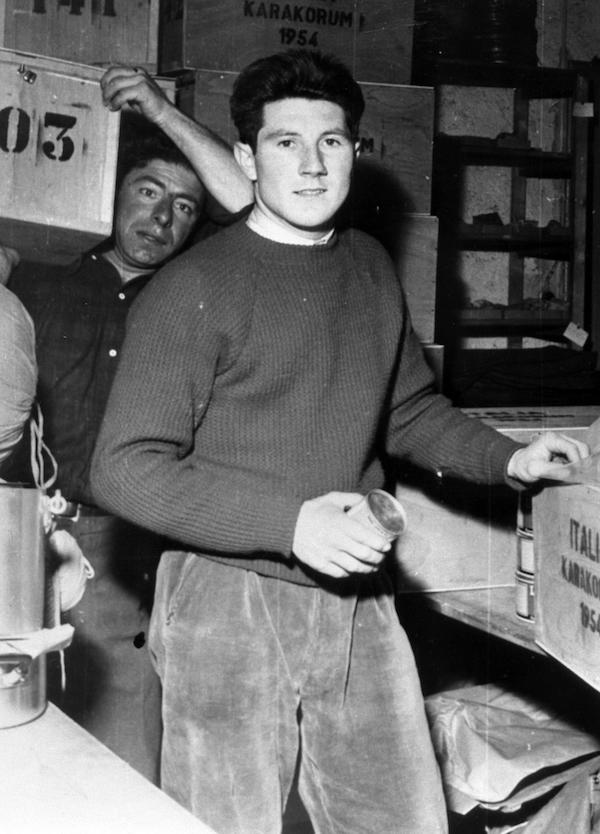

Negli anni Cinquanta Bonatti mise in fila varie scalate difficilissime e mai tentate prima sulle Alpi, dal Monte Bianco alle Dolomiti, distinguendosi come uno dei più forti giovani alpinisti d’Europa. Nel 1954 venne per questo scelto per far parte della spedizione italiana al K2, nel Karakorum pakistano, la seconda montagna più alta del mondo e considerata tra le più pericolose e difficili da scalare.

Quella spedizione, conclusa con successo ma andata in realtà terribilmente storta, fu il grande punto di svolta nella carriera di Bonatti, ma più in generale della sua vita. Nessuno aveva mai salito il K2, e il Club Alpino Italiano, l’Istituto Geografico Militare e il governo volevano ottenere il prestigioso primato, che avrebbe dato lustro all’Italia nel mondo. I due alpinisti designati per raggiungere la vetta erano gli esperti ed affermati alpinisti Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, ma il più forte era evidentemente il giovane Bonatti, la cui prestanza fisica e ambizione erano viste con sospetto dai capi della spedizione.

Il giorno prima che Compagnoni e Lacedelli raggiungessero la vetta, Bonatti e lo sherpa Amir Mahdi scesero dall’ottavo al settimo campo allestito sulla parete per prendere le bombole d’ossigeno piene e portarle ai due compagni che le avrebbero usate per l’ultima parte della salita. Quando ormai si era fatto buio, ben oltre gli ottomila metri, raggiunsero infine esausti il punto di incontro concordato con Compagnoni e Lacedelli, che però avevano deciso – senza avvisare – di allestire l’ultimo campo molto più in alto. Bonatti e Mahdi non riuscirono a localizzarli perché Compagnoni e Lacedelli, temendo che Bonatti si accampasse e volesse raggiungere con loro la cima del K2 il giorno dopo, non fecero le necessarie segnalazioni luminose. Alla fine, urlandosi al buio, ricevettero le istruzioni di lasciare le bombole dov’erano e tornare indietro.

Bonatti e Mahdi non potevano farlo, vista l’ora e gli sforzi sfiancanti già fatti quel giorno, e quindi si accamparono a oltre 8.000 metri senza sacco a pelo, riparandosi dalle temperature di decine di gradi sotto zero in un crepaccio. Sorprendentemente sopravvissero alla notte e riuscirono a tornare giù il giorno dopo, mentre Lacedelli e Compagnoni conquistavano la vetta.

Bonatti non si staccò mai più di dosso quell’episodio, destinato a rimanere uno dei capitoli più controversi della storia dell’alpinismo italiano, che periodicamente animò le cronache nazionali nei successivi decenni. Ardito Desio, l’organizzatore della spedizione, così come Lacedelli, Compagnoni, il CAI e tutti i responsabili dell’organizzazione, a lungo non fecero chiarezza su quanto successo. Negli anni successivi la versione accreditata dai giornali addossò a Bonatti gravi colpe, accusandolo di aver messo a repentaglio la spedizione e la vita dei due compagni per ambizioni personali, ed esonerando Lacedelli e Compagnoni. Bonatti raccontò la sua storia nel suo celebre libro Le mie montagne del 1961, ma per anni la versione ufficiale su quanto successo sul K2 rimase un’altra. Bonatti visse malissimo questo accanimento dell’establishment dell’alpinismo italiano e della stampa nei suoi confronti, sviluppando una grande insofferenza per il CAI, le istituzioni e le spedizioni organizzate.

La verità su quello che successe, e sulle gravi colpe di Lacedelli e Compagnoni che avevano messo gravemente in pericolo la vita di Bonatti e Mahdi, sarebbe emersa solo tra gli anni Novanta e Duemila, quando diverse inchieste, alcune commissionate infine dal CAI, fecero chiarezza confermando la versione di Bonatti.

Da solo

Il K2 fu un durissimo colpo per Bonatti, sia a livello personale sia di immagine pubblica: da quel momento fu raccontato dai giornali come un incosciente mosso da una smisurata ambizione, costringendolo a un certo isolamento nel mondo dell’alpinismo. Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta, però, Bonatti continuò a fare scalate sempre più impressionanti, prima fra tutte la salita in solitaria del pilastro sud-ovest del Petit Dru, un’affilata guglia nel massiccio del Monte Bianco. Fu una delle sue imprese più coraggiose e sorprendenti, a cui seguirono tante altre, compresa una spedizione in Patagonia per tentare la prima ascensione del celebre Cerro Torre, fallita sostanzialmente per un impiccio logistico, e quella del Gasherbrum IV, una vetta di quasi ottomila metri nel Karakorum.

Walter Bonatti nel massiccio del Monte Bianco nel 1955, con le guide che lo accompagnarono sotto al Petit Dru. (LaPresse Archivio storico)

Nel 1961, durante un tentativo al Pilone Centrale del Freney, nel Monte Bianco, una violenta tempesta di neve bloccò Bonatti e i suoi compagni tre giorni in parete, costringendoli poi a una pericolosissima discesa in cui morirono in quattro. Fu un altro trauma per Bonatti, che pure non aveva nessuna colpa, e un ulteriore capitolo buio della sua carriera e della storia dell’alpinismo.

Addio

Nel 1965 Bonatti si convinse che avrebbe smesso con l’alpinismo estremo. Era ormai logorato dall’attenzione e dai frequenti attacchi della stampa, e gli fu offerta la possibilità di esplorare il mondo scrivendo reportage per la rivista Epoca, cosa in cui sarebbe stato molto apprezzato – aveva anche un particolare talento per la scrittura – e che avrebbe riempito il resto della sua vita. Come scrisse nel libro I giorni grandi del 1971:

Da una parte mi attende un mondo vasto e avventuroso che finora ho appena intravisto, ma che so di amare; dall’altra c’è un alpinismo stanco ed ormai esaurito per la mediocrità, l’invidia e l’incomprensione. Vivo da anni in un ambiente spossante, che sfiora i limiti della sopportazione. Intorno a me non c’è un’atmosfera amica che generi serenità. L’autodifesa snervante a cui sono costretto mi logora e mi abbatte. Detesto il vittimismo, ma questa è la verità. Molti spiano in me soltanto il più piccolo fallo, il più piccolo peccato, la più sottile fessura in cui far leva, per rendermi la vita amara. Forse agiscono così soltanto per provare a se stessi che sono un essere umano. E lo sono, infatti, seppure nel mio modo di vivere da solo, e spesso non capito. Non è la montagna, tuttavia, che mi delude, ma l’opacità di certa gente.

Ho deciso. Scenderò dai monti, ma non certo per restare a valle: di lassù ho visto e capito altri orizzonti, e un grande giornale che crede in me, mi dà la possibilità di raggiungerli.

Nord

Nonostante avesse già fissato un viaggio in Nord America per la primavera, Bonatti non resistette alla tentazione di salutare l’alpinismo con un’ultima, grande scalata delle sue. «Ho deciso, contravvenendo alle mie promesse, aprirò una parentesi e la richiuderò subito dopo senza rimpianti. Tenterò dunque la nuova via sulla parete Nord, e sarà necessariamente d’inverno: quest’estate un oceano mi separerà dal Cervino».

Il 1965 era il centesimo anniversario della prima, storica ascesa del Cervino, realizzata da sette alpinisti guidati dall’inglese Edward Whymper e dal francese Michel Croz in quella che fu contemporaneamente l’ultima grande impresa dell’epoca della conquista delle Alpi e la prima grande tragedia dell’alpinismo. Quattro membri di quella spedizione del 1865, infatti, morirono durante la discesa precipitando dalla cresta dell’Hörnli, dopo aver battuto di un giorno, in una serrata competizione, la spedizione italiana di Jean-Antoine Carrel che stava salendo dal versante opposto.

Ma se la via di Whymper è una scoscesa cresta percorsa oggi da decine di persone al giorno nei mesi estivi, la Nord è tutt’altra storia. È una parete di roccia e ghiaccio ripida e sempre in ombra, una delle “tre grandi pareti Nord” delle Alpi, insieme a quelle dell’Eiger e delle Grand Jorasses, che fu scalata soltanto nel 1931. Da allora era stata ripetuta poche volte, e soltanto una d’inverno, quando le condizioni di salita sono estremamente più difficili e pericolose per il freddo, l’imprevedibilità del meteo e il maggiore pericolo di frane e valanghe. Ci erano riusciti nel 1963 i due fratelli svizzeri Franz e Toni Schmid in una grande ascesa, passando però per una via meno diretta rispetto a quella scelta da Bonatti, che aggirava gli ostacoli più complessi.

Un video per farsi un’idea di com’è la parete Nord del Cervino, qui percorsa da due alpinisti in estate, con attrezzatura e tecnica moderne e seguendo la via più semplice dei fratelli Schmid.

La scalata

Bonatti ci provò una prima volta il 10 febbraio, insieme a dei compagni, ma dovette rinunciare per una tempesta che li sorprese in mezzo alla parete facendoli rischiare grosso per una notte intera e costringendoli a ritirarsi in fretta la mattina dopo. Gli altri lo lasciarono solo a Zermatt, dovendo tornare ai propri lavori, e Bonatti arrabbiato minacciò di fare la scalata da solo. Quella che all’inizio era più che altro una provocazione, però, lo convinse sempre di più nei giorni successivi fino a sembrargli la cosa più ovvia.

Salire da soli una parete alpina non significa procedere slegati come fa Alex Honnold nel parco dello Yosemite. Ci si assicura da soli, con varie tecniche perfezionate nel tempo: ai tempi di Bonatti quella più sicura – relativamente – prevedeva sostanzialmente di allestire un ancoraggio con dei chiodi, salire per la lunghezza della corda (più o meno quaranta metri) fissando qualche altro precario chiodo alla parete per proteggersi dalle eventuali cadute, e allestire una seconda sosta più in alto. A questo punto, ci si calava fino alla sosta precedente, si recuperava l’attrezzatura e saliva di nuovo, rimuovendo i chiodi per poterli riutilizzare.

Significava, in pratica, percorrere la parete due volte in salita e una in discesa, quindi impiegando moltissimo tempo. Nonostante si fosse tecnicamente legati, quando si andava in solitaria ai tempi di Bonatti era preferibile non cadere mai, per evitare di verificare la precaria tenuta degli ancoraggi.

A questo poi si aggiungeva un’attrezzatura pesante e rudimentale, e una tecnica di progressione macchinosa che sarebbe stata rivoluzionata pochi anni più tardi dall’invenzione della “piolet-traction”, il sistema di scalata su ghiaccio in cui ci si tira su con due piccozze e il volto rivolto verso la parete, grazie all’introduzione delle punte frontali sui ramponi. Ai tempi di Bonatti, invece, i ramponi avevano le punte solo sotto e si usava una sola piccozza, procedendo tenendo il fianco rivolto verso la parete e dovendo scavare spesso dei gradini per superare le parti più ripide, un’operazione estenuante e macchinosa.

Il 18 febbraio Bonatti si fece accompagnare fino alle pendici della parete Nord del Cervino da alcuni amici, per simulare una semplice gita ed evitare di attirare le attenzioni di chi, tra giornalisti e alpinisti, osservava da vicino i suoi spostamenti. Arrivato al momento di attaccare la via, raccontò nel suo libro I giorni grandi, fu preso da una grossa crisi emotiva che lo portò diverse volte a decidere di rinunciare, salvo poi cambiare idea all’ultimo.

Sono stordito dall’emozione e dal silenzio che avvolge la montagna nell’ora del tramonto. Mi circonda un mondo vuoto e spento, che respinge l’uomo e la vita. Ogni cosa appare come sospesa: la roccia, il ghiaccio, la neve, la stessa montagna, tutto è in equilibrio tra realtà e immaginazione. Per non avere paura mi impongo di non pensare più a nulla, e come un automa proseguo verso la base della parete.

Il primo giorno di scalata procedette rapido e senza intoppi: Bonatti raccontò che non sentiva la fatica e che andò di buona lena fino al calare del buio. Dopo la seconda notte di bivacco in parete, proseguì la scalata superando il delicatissimo passaggio della Traversata degli Angeli, un tratto di 120 metri di rocce lisce e ripide da percorrere in orizzontale per poter aggirare un enorme strapiombo impossibile da salire direttamente. Passò così la terza notte in parete, mangiando le poche provviste che aveva con sé e di cui man mano si liberava buttandole dalla parete per ridurre il peso dello zaino. Ogni notte, raccontò, era sempre più tormentato dalla solitudine, dalle preoccupazioni, e dalla consapevolezza che sarebbe stata la sua ultima volta in un ambiente simile.

Il 21 febbraio Bonatti superò gli strapiombi della Nord, impossibili da percorrere calandosi in discesa: per tornare indietro, a questo punto, doveva per forza arrivare in cima, e scendere dalla via normale. «Sto sfiorando i limiti oltre i quali si sconfina nell’impossibile. Mi sento talmente fuori dal mondo che quando penso a qualcosa di bello e umano, vengo afferrato dall’emozione».

Allestì il suo quarto bivacco in cui avrebbe trascorso l’ultima notte in parete, con 30 gradi sotto zero, seduto su un gradino di roccia di 30 centimetri con i piedi a penzoloni, senza praticamente dormire. La mattina dopo, mentre intorno a lui volavano gli aerei di chi aveva ormai saputo del suo tentativo e voleva vederlo da vicino, attaccò la parete per l’ultimo tratto della scalata, superando uno strapiombo di 30 metri e proseguendo poi dritto verso la cima. Verso mezzogiorno sentì delle voci, che scoprì poi dopo appartenere a due guide alpine che avevano salito la via normale per raddrizzare in suo onore la croce di vetta, divelta poche notti prima da una tempesta. Nel primo pomeriggio del 22 febbraio, Bonatti si affacciò in cima e la vide riflettere i raggi del sole qualche decina di metri più in alto, ormai fuori dai pericoli della parete Nord che aveva superato da solo.

Rimango quasi abbagliato. Penso alle aureole dei santi. Gli aerei che finora mi hanno assordato col loro rombo sembrano intuire la solennità del momento. Forse per discrezione, si allontanano un po’ e mi lasciano percorrere gli ultimi metri in silenzio, completamente solo. Come ipnotizzato, stendo le braccia verso la croce, fino a stringere al petto il suo scheletro metallico: le ginocchia mi si piegano e piango.

Da allora la via Bonatti è stata ripetuta poche decine di volte: pochissime per una via della sua fama, a conferma della sua difficoltà e della portata della salita di Bonatti, in solitaria invernale e prima della nascita della tecnica della piolet-traction, che avrebbe reso incredibilmente più semplice e veloce salire le vie di ghiaccio più ripide.

La seconda vita di Walter Bonatti

Bonatti visse la sua ultima grande scalata come un tributo alla storia dell’alpinismo e alle Alpi, e anche come «una vittoria assoluta dell’uomo, l’affermazione di un’etica e di una morale». L’accoglienza della stampa fu diversa: qualcuno celebrò la scalata per il suo valore sportivo, avendo stabilito contemporaneamente tre record, quello di prima salita diretta, in solitaria e in invernale. Tra chi la definì «straordinaria» ci fu, tra gli altri, lo scrittore Dino Buzzati.

Ma erano anni in cui Bonatti era una celebrità, e qualsiasi cosa facesse provocava accese discussioni sui quotidiani nazionali. I tanti alpinisti e giornalisti che lo malsopportavano sminuirono la sua impresa, criticando anche la decisione del presidente Giuseppe Saragat di assegnargli la Medaglia d’oro della Presidenza della Repubblica.

Una copertina della rivista francese Paris Match che dopo l’impresa sul Cervino definiva Bonatti «il più grande alpinista del mondo».

Lui visse male anche queste critiche, e si convinse ancora di più della sua decisione di lasciare l’alpinismo estremo. Come scrisse lui stesso in I giorni grandi, per continuare a spostare avanti i limiti della disciplina avrebbe dovuto trasferirsi in Himalaya, salendo le montagne più alte del mondo senza ossigeno, in solitaria e in invernale: «questa, naturalmente, è un’ardita previsione, perché l’uomo nella sua autonomia forse non diventerà mai così forte da sfiorare tali limiti». Sarebbe invece successo, nemmeno troppi anni dopo, grazie alle formidabili scalate di Reinhold Messner, l’alpinista che più di ogni altro avrebbe raccolto l’eredità di Bonatti, che non a caso lo definì «l’ultima speranza del grande alpinismo tradizionale».

Bonatti passò il resto della sua vita in modo avventuroso, scendendo in canoa lo Yukon in Alaska, salendo il Kilimangiaro e il Ruwenzori in Africa, attraversando da solo le foreste dell’Uganda, percorrendo tanti tratti del Rio delle Amazzoni cercandone le origini in Perù, visitando le popolazioni indigene della giungla indonesiana, scalando l’Aconcagua nelle Ande ed esplorando la Patagonia e l’Antartide, sempre raccontando tutto nei suoi reportage e nei suoi libri. Dagli anni Ottanta e fino alla morte fu compagno dell’attrice Rossana Podestà, che in un’intervista aveva detto, senza conoscerlo, che se lo sarebbe portato su un’isola deserta.

A partire dagli anni Novanta e soprattutto nei Duemila, la figura di Bonatti fu infine riabilitata pubblicamente, anche grazie alle inchieste che confermarono la sua versione sul K2. Dopo anni di grande riservatezza pubblica cominciò a dare qualche intervista, anche in televisione, venendo infine riconosciuto indiscussamente come uno dei più grandi alpinisti della storia. Morì nel 2011 per un cancro al pancreas, a 81 anni. Le sue ceneri sono sepolte nel cimitero di Portovenere, in Liguria.