Il problema di Milano e delle altre

Le grandi città attirano investimenti e persone di talento, ma è vero che così facendo si stanno lasciando indietro tutto il resto?

di Davide Maria De Luca

Le città non sono mai state così di moda. Fanno discutere e dividono, ma quelle che hanno successo sono sempre al centro dell’attenzione. Il nostro è un secolo dominato dalle città. Tra la fine del 2007 e l’inizio del 2008, la popolazione urbana ha raggiunto i 3,3 miliardi di individui, superando la popolazione rurale per la prima volta nella storia del genere umano. Secondo le stime dell’ONU, le città cresceranno fino al 2050, quando ospiteranno 5 miliardi di individui. Ma proprio oggi che il genere umano non è mai stato così urbanizzato, un numero crescente di economisti, urbanisti e politici ha iniziato a mettere in dubbio questo rapporto. Le città, sostengono, stanno diventando motori di diseguaglianza e prosciugando le risorse delle periferie dimenticate stanno generando contro di loro potenti reazioni politiche populiste.

Non è da molto che in Italia il dibattito viene raccontato sotto quest’aspetto, oltre che nella tradizionale dinamica Nord-Sud. Fabrizio Barca, economista e ministro della Coesione territoriale durante il governo Monti nel 2012, è stato tra i più autorevoli a parlare in modo preoccupato del crescente divario tra la parte più dinamica del paese, costituita soprattutto da grandi città, e le “aree interne“, quelle zone situate soprattutto lungo la dorsale appenninica e l’arco alpino, lontane dai centri di riferimento e sempre più isolate. Più di recente, il ministro per il Sud ed esperto di coesione territoriale Giuseppe Provenzano ha espresso in termini molto netti la questione, sostenendo che la capacità attrattiva di grandi città come Milano scavi «fossati sempre più profondi» con il resto del paese, attirando investimenti e talenti, ma faticando poi a restituire altrettanto al resto del paese.

Non è un tema facile da affrontare e spesso chi ci prova incontra reazioni infastidite. Provenzano è stato criticato, non tanto dalla Lega, un tempo la forza nordista per eccellenza, ma ora impegnata in un nuovo e complicato processo di “nazionalizzazione”, quanto dall’area progressista del centro e del centrosinistra, che nell’efficienza e nel buongoverno di città come Milano ha una delle sue principali storie di successo. Nel frattempo la strategia per le aree interne costruita da Barca ha subito duri colpi da parte dell’ultimo governo, quando più che di assistere i territori dimenticati, si parlava di introdurre forme di autonomia che ridurranno ancora di più il flusso di risorse dalle aree dinamiche a quelle dimenticate (il nuovo ministro Provenzano ha invece rimesso al centro la strategia). Ma il tema esiste. Ed è sempre più dibattuto in tutto il mondo.

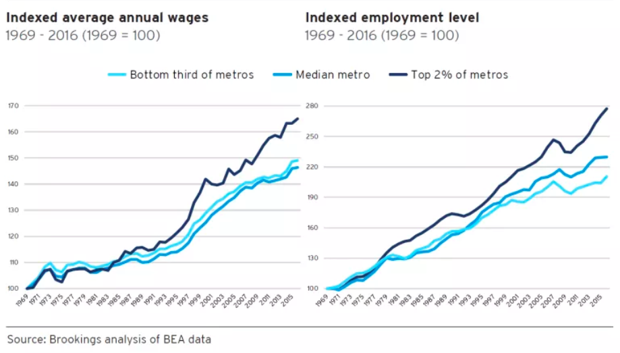

Alessandro Coppola, ricercatore di urbanistica al Politecnico di Milano, è uno di quelli che ritengono che i divari territoriali tra aree attrattive e regioni dimenticate siano sempre più centrali. «Negli ultimi dieci anni ci siamo accorti che le città producono effetti agglomerativi molto più forti del passato – spiega – la crescita economica e creativa si concentra nei poli molto più di un tempo, le città divengono molto attrattive per gli investimenti, ma anche come scelte di vita per le persone». Così facendo, però, lasciano poco al resto del paese. Il fenomeno è molto dibattuto negli Stati Uniti. Secondo una recente ricerca del think tank Brookings, le 53 metropoli più grandi del paese (quelle con più di un milione di abitanti) hanno raccolto i tre quarti della nuova occupazione prodotta a partire dalla crisi economica del 2008. Allo stesso tempo, le 200mila città e comunità rurali hanno visto dopo il 2010 una crescita economica negativa. Il grafico sotto, tratto dallo studio, mostra che questo fenomeno è relativamente recente. Sia nell’indice degli stipendi medi che in quello sul numero di occupati, le grandi città (linea blu scuro) sono cresciute insieme alle altre fino agli anni Ottanta e poi hanno iniziato a distaccarsi.

Lo scorso maggio, il Centre for European Reform ha pubblicato un rapporto in cui viene fatto un esercizio simile per l’Europa. Quello che emerge è un continente dove le differenze tra una regione e l’altra sono sempre più profonde. Anche nei paesi più ricchi, dimostra il rapporto, ci sono “aree interne” in cui la produttività è sotto la media europea, mentre i paesi meno sviluppati hanno regioni con al centro una grande città con una produttività al livello della media europea.

L’Italia non fa eccezione. Negli ultimi cinque anni Milano, il simbolo delle città italiane di successo, è cresciuta il doppio della media nazionale. E ha staccato nettamente il resto del paese. Tra l’inizio della crisi e il 2016, ha visto la sua quota sul PIL nazionale crescere del 17,7 per cento (la seconda classificata, Roma, che nonostante la sua profonda crisi è ancora una città relativamente “di successo”, ha visto il suo incremento fermarsi al 4,4 per cento). Milano attrae le menti più brillanti e preparate del paese (che spesso, nei loro luoghi di origine, non possono trovare un lavoro adatto alle loro competenze), ospiti le università migliori, è inserita nel circuito internazionale della moda. Persino il servizio di trasporto municipale ha un account Instagram cool. «Dire che Milano svuota l’Italia è un po’ esagerato – dice Coppola oggi – ma alcuni fenomeni destano allarme». Gli investimenti, ad esempio. Secondo alcune stime, la città raccoglie da sola circa un terzo del totale degli investimenti immobiliari di tutto il paese, una quota in crescita da diversi anni.

Fino a non troppi anni fa, l’idea più comune era che questi squilibri si sarebbero risolti da soli. Da sempre l’uomo ha un rapporto controverso con le città, e da sempre le città hanno provveduto alla soluzione. All’inizio della storia, ad esempio, le città erano luoghi insalubri dove vivere. Le condizioni igieniche erano pessime e la presenza di tanti esseri umani in poco spazio favoriva la nascita di epidemie. I cittadini erano in media più bassi e vivevano meno a lungo di chi aveva scelto di rimanere nomade. Ma concentrando tante persone in un unico luogo, le città hanno permesso la specializzazione, che a sua volta ha permesso di innovare e trovare metodi per migliorare la salute e allungare la vita.

La teoria economica ortodossa sul ruolo delle città, in sostanza, non è molto differente. Concentrando tante persone in un luogo, le città producono le idee e le tecnologie che migliorano la produttività e permettono la crescita economica. Avere città sempre più grandi e di successo, con maggiore capacità di attrazione, è considerato un obiettivo a cui tendere. Presto o tardi, le innovazioni prodotte nelle città raggiungeranno anche i centri più lontani e tutti ne beneficeranno. Nel frattempo chi non è soddisfatto della sua condizione ha una scelta molto semplice per migliorare le cose: spostarsi in città, dove gli stipendi sono più alti e la qualità della vita migliore.

In realtà però le cose non sempre sono così semplici. Lo spillover, l’effetto redistributivo dei benefici prodotti dalla crescita generata dalle grandi città, ad esempio, sembra aver esaurito il suo effetto. Non solo negli ultimi decenni le diseguaglianze economiche sono tornate ad aumentare in tutto il mondo sviluppato, ma hanno assunto sempre più una dimensione territoriale. Secondo un recente rapporto del Parlamento europeo, mentre le economie degli stati membri complessivamente si stanno avvicinando, con i paesi dell’Est che crescono più rapidamente di quelli occidentali, la distanza tra le regioni dinamiche e le aree rimaste indietro si sta allargando. E nel frattempo, la gente non si sposta. O meglio, non si sposta abbastanza.

Con l’emergenza immigrazione sulle prime pagine dei giornali oramai da quasi un decennio sembra paradossale che gli economisti si soffermino sul fatto che, dopotutto, non tutti si spostano. Ogni anno centinaia di persone emigrano, ma per quanto gli incentivi siano forti a spostarsi, molti di più restano dove sono, in aree impoverite e senza prospettive di riscatto. Tra gli ultimi ad aver affrontato il problema, ci sono gli economisti premi Nobel Esther Duflo e Abhijit V. Banerjee, che nel loro ultimo libro (Good Economics for Hard Times, ancora inedito in Italia), mostrano che il modello classico ha un fondamentale problema: la gente è molto più restia a muoversi di quanto gli incentivi finanziari farebbero supporre. Duflo e Banerjee citano ad esempio il caso della Grecia dove, al picco della crisi, tra 2010 e 2015, appena 350 mila persone sono emigrate (meno del 3 per cento della popolazione), nonostante la disoccupazione fosse al 27 per cento. La percentuale di americani che ogni anno si spostano da una contea a un’altra, proseguono, è scesa dal 7 per cento degli anni Cinquanta all’attuale 5 per cento.

I due economisti indicano molte ragioni per questa resistenza allo spostamento. C’è la naturale avversione al rischio degli esseri umani, i legami familiari e quelli con il proprio territorio, l’età (che nelle nostre società sviluppate è in media sempre più avanzata), il desiderio di non dover imparare un nuovo lavoro, gli alti prezzi degli immobili nelle grandi città e poi l’inquinamento e la criminalità. Il risultato di queste barriere è che le grandi città attraggono talenti e capitali, ma lasciano indietro moltissime persone che guardandosi intorno non possono fare a meno di notare lo stato di abbandono dei luoghi che chiamano ancora “casa loro”.

È qui che si scavano i fossati di cui parlano Coppola, Barca, Provenzano e molti altri. Quelli tra città e campagne, ma non solo. Quelli tra città di successo, come New York, San Francisco, Parigi, Londra e Milano, e città in declino, come Detroit, Pittsburgh, Liverpool, e in Italia Napoli e Palermo. E quelli interni alle stesse città, tra i centri dove si concentrano i nuovi mestieri creativi, e le periferie dove abitano quelli che forniscono loro servizi a bassa qualifica: baby sitter, rider, autisti. Le diseguaglianze acquisiscono così una dimensione sempre più spaziale oltre che sociale. Sono diseguaglianze tra territori non soltanto economiche: sono anche diseguaglianze di opportunità e prospettive, di educazione e di inserimento, o mancanza di inserimento, in circuiti internazionali.

Tutto questo sarebbe già abbastanza importante da analizzare, ma a proiettarlo sempre di più al centro del dibattito internazionale ci sono quelle che secondo molti ne sono le profonde conseguenze politiche. Uno dei primi a trattarle è stato l’economista della London School of Economics Andrés Rodríguez-Pose, in un articolo divenuto celebre: “La vendetta dei luoghi dimenticati”. Analizzando i dati di numerose elezioni, Rodríguez-Pose mostra come la dinamica territoriale della diseguaglianza abbia prodotto una reazione da parte degli abitanti dei “luoghi dimenticati”. Questa reazione ha portato al rigetto dell’attuale establishment politico e della sua ortodossia economica, soprattutto della globalizzazione e del commercio internazionale, ritenuti non del tutto a torto una delle cause dei loro guai economici, ma altrettanto spesso si è rivolta contro i valori culturali espressi dalle grandi città di successo, come il multiculturalismo, la tolleranza e la secolarizzazione.

La vittoria di Trump alle elezioni del 2016, sostiene Rodríguez-Pose, si può leggere come una rivolta delle “aree interne” degli Stati Uniti contro le sue aree costiere multiculturali, tolleranti e sempre più ricche. La mappa del voto al referendum su Brexit mostra più o meno la stessa coincidenza tra le zone dimenticate del Regno Unito e il voto a favore dell’uscita dall’Unione Europea. In Germania è il voto per l’estrema destra dell’AfD e per l’estrema sinistra della Linke a mostrare una coincidenza con la zone in difficoltà della Germania est. E lo stesso fenomeno si presenta in Francia, dove Marine Le Pen ha fatto il pieno di voti nel Nord e nelle aree rurali più in difficoltà del paese.

L’Italia non fa eccezione. I principali partiti progressisti sono da tempo divenuti soprattutto partiti dei ceti istruiti e benestanti delle città. Subito fuori dalle mura inizia l’assedio di radicali e populisti. Il Movimento 5 Stelle risulta ancora il partito principale nell’area dimenticata per eccellenza, il Sud, mentre la Lega si è da tempo stabilita nelle periferie del Nord (anche se ha massicciamente iniziato ad entrare anche nelle città). Persino nelle storiche “zone rosse”, come l’Emilia-Romagna, il partito di Matteo Salvini domina le aree rurali, mentre il PD si deve accontentare dei centri delle maggiori città.

Di fronte a questo fenomeno le reazioni possibili sono tre, spiega Coppola. «La posizione liberista classica è quella di lasciare le cose così come sono», spiega: «Nel mondo ci sono vincenti e perdenti e sarebbe uno spreco di risorse dirottare gli investimenti verso le aree che non li attirano». È, in parte, la logica che c’è dietro le richieste di autonomia delle regioni del Nord, che vogliono poter tenere sul territorio la quota maggiore della ricchezza che sono riuscite ad attrarre, lasciando che, prima o poi, lo spillover della loro crescita aiuti le altre a sollevarsi dalla loro situazione. Il Sud e le aree interne, insomma, dovrebbero farcela con le proprie forze. E nel frattempo, chi vuole può sempre emigrare.

Una posizione più moderata e, di fatto, quella praticata, è cercare di redistribuire la ricchezza prodotta nelle aree più dinamiche. Ma quanto e come rimane oggetto di un accanito dibattito. Quello su cui quasi tutti sono d’accordo è che di sicuro bisogna fare meglio di così. In un recente articolo del Guardian, con un titolo che lascia pochi spazi ai dubbi: “Come le megacittà europee hanno rubato la ricchezza al continente”, il consigliere regionale lombardo del PD Pietro Bussolati ha descritto questa come la sfida più importante che la sinistra dovrà affrontare in futuro. «L’obiettivo dev’essere assicurarsi che la ricchezza non rimanga nelle città, ma si disperda anche fuori – sostiene Bussolati – Questa dev’essere la principale priorità della sinistra mondiale: come gestire la futura crescita economica delle grandi città».

Duflo e Banerjee hanno vinto il premio Nobel per le loro ricerche su come intervenire in maniera più efficace contro la povertà nei paesi in via di sviluppo. Nel loro ultimo libro, provano ad applicare quanto hanno imparato alle aree depresse di tutto il mondo. Tra le soluzioni che suggeriscono c’è tassare le aree di successo e utilizzare i proventi per prolungare la vita delle imprese rese obsolete dalla competizione delle grandi città, così che i lavoratori più anziani abbiano il tempo di concludere dignitosamente la loro vita lavorativa senza doversi reinventare un nuovo mestiere a 50 anni. Allo stesso tempo, la possibilità di trasferirsi in una delle aree produttive dovrebbe essere resa più facile per chi lo desidera.

La terza soluzione, secondo Coppola, è più radicale e ancora poco esplorata: ripensare alla radice il nostro modello: «significa tornare a ragionare sul paradigma di sviluppo, il che può significare un riformismo molto molto radicale, fino ad arrivare alla critica anti-capitalista».