Come inizia il seguito di “Il racconto dell’ancella”

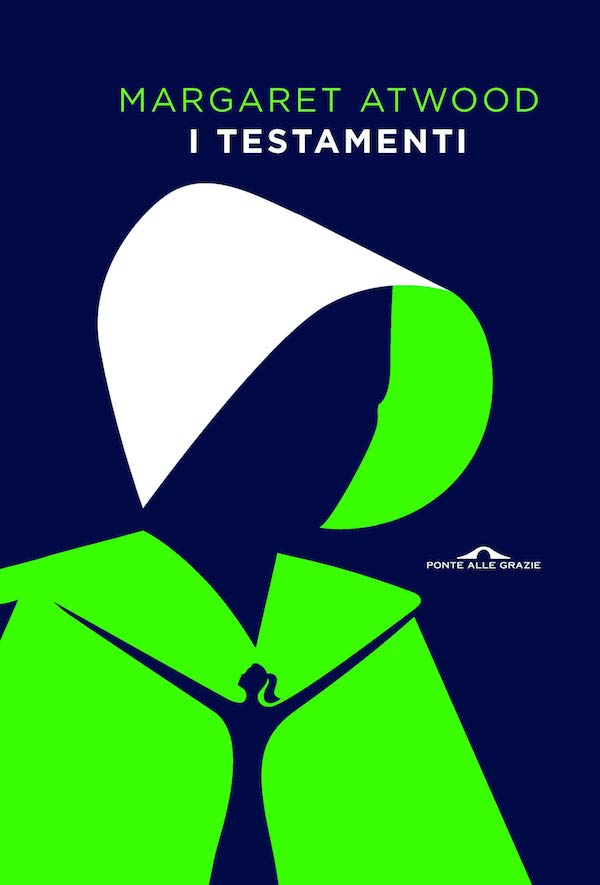

Un estratto del nuovo romanzo di Margaret Atwood, "I testamenti", che non racconta la stessa storia della seconda e terza stagione di "The Handmaid's Tale"

Martedì 10 settembre nelle librerie italiane arriverà – in contemporanea agli Stati Uniti, al Regno Unito e al Canada – I testamenti di Margaret Atwood: è il seguito di Il racconto dell’ancella, il romanzo del 1985 da cui è stata tratta la serie tv omonima, in originale The Handmaid’s Tale, arrivata alla sua terza stagione. Per trent’anni Il racconto dell’ancella è stato un romanzo di culto, sempre citato negli elenchi di libri di narrativa considerati femministi ma non particolarmente famoso.

L’uscita della serie tv poco dopo l’elezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti lo ha reso molto popolare in tutto il mondo: il libro è ambientato in una società teocratica in cui i compiti delle donne si esauriscono tra la cura della casa e il partorire bambini e per questo l’atteggiamento di Trump nei confronti delle donne e delle minoranze – insieme alle recenti leggi americane sull’accesso all’aborto – lo ha reso di attualità. Per questa ragione negli ultimi tre anni, non solo negli Stati Uniti ma in molti paesi del mondo, Italia compresa, le «divise» indossate dalla protagonista del romanzo e dalle altre «ancelle» – abito coprente e mantello rossi e una cuffia bianca che nasconde il viso – sono state indossate durante le manifestazioni per i diritti delle donne, in particolare quelle in difesa del diritto all’aborto.

I lettori di Atwood – che sta per compiere 80 anni – le hanno chiesto per anni di scrivere un seguito di Il racconto dell’ancella, ma la scrittrice riteneva di non poter aggiungere nulla alla storia della protagonista Difred, Offred nell’originale. Fin dal 1991 però Atwood aveva in mente l’idea di scrivere un’altra storia ambientata in quel mondo ed era interessata a raccontare come crolla un sistema totalitario.

I testamenti, pubblicato in Italia da Ponte alle Grazie nella traduzione di Guido Calza, è ambientato 15 anni dopo i fatti raccontati in Il racconto dell’ancella ed è narrato dal punto di vista di tre personaggi femminili. Non racconta la stessa storia della seconda e terza stagione della serie tv tratta da Il racconto dell’ancella ma le trame di romanzo e serie tv non entrano in contraddizione: il creatore della serie Bruce Miller ha rispettato le direttive di Atwood nell’immaginare la storia dei protagonisti del primo romanzo oltre la sua fine. Uno dei paletti imposti da Atwood, ha detto la scrittrice al New York Times, è che il personaggio di Zia Lydia non doveva morire: una delle voci narranti di I testamenti è la sua.

Solo pochi critici letterari hanno già potuto leggere I testamenti, peraltro solo restando all’interno degli uffici delle case editrici che lo hanno pubblicato e dopo aver firmato accordi di riservatezza. Tra questi c’è la scrittrice Michela Murgia che oggi su Repubblica ha scritto che il nuovo romanzo di Atwood le è piaciuto: «I testamenti è un romanzo riuscito per impianto e intenzione, il lavoro maturo di un’autrice così compiuta da non avere sudditanza verso alcunché, meno che mai il proprio successo». Il New York Times invece ha anticipato che il libro si conclude in modo meno aperto rispetto a Il racconto dell’ancella. Due giorni fa è stato annunciato che anche da questo romanzo sarà tratta una serie tv.

Qui sotto potete leggere tre estratti di I testamenti, uno per ciascuna voce narrante del romanzo. Se preferite leggerli in lingua originale, li trovate sul Guardian. Nella recensione di Michiko Kakutani sul New York Times invece potete trovare alcune anticipazioni sulla trama. Il romanzo potete già ordinarlo, su Amazon, su IBS e nelle altre librerie online.

***

Il documento olografo di Ardua Hall

1

Solo chi è morto ha diritto a una statua; a me, invece, ne è stata dedicata una in vita. Sono già di pietra.

La statua era un piccolo segno di stima per i miei tanti contributi, diceva la motivazione letta da Zia Vidala. L’incarico le era stato dato dai nostri superiori e le risultava tutt’altro che gradito. La ringraziai facendo appello a tutta la mia umiltà, poi tirai bruscamente la fune e sciolsi il drappeggio che mi avvolgeva; svolazzò fino a terra, ed eccomi lì. Non siamo facili all’entusiasmo, qui ad Ardua Hall, tuttavia si levò un applauso discreto. Feci un cenno col capo.

La mia statua è più grande del naturale, come tendono a essere le statue, e mi rappresenta più giovane, più magra e più in forma di quanto non sia da tempo. Me ne sto eretta, spingo indietro le spalle, piego le labbra in un sorriso fermo ma benevolo. Fisso lo sguardo su un punto del cosmo che vorrebbe rappresentare il mio idealismo, la mia incrollabile dedizione al dovere, la mia determinazione a proseguire a dispetto di ogni ostacolo. Non che la mia statua possa vedere qualcosa del cielo, collocata com’è nel cupo gruppetto di alberi e arbusti che fiancheggia il sentiero davanti ad Ardua Hall. Noi Zie non dobbiamo essere troppo superbe, nemmeno quando siamo di pietra.

Mi stringe la mano sinistra una bambina di sette o otto anni, che alza su di me lo sguardo fiducioso. La mia destra si posa sulla testa velata di una donna accovacciata al mio fianco, i capelli coperti, gli occhi volti verso di me in un’espressione che potrebbe essere pavida o grata – è una delle nostre Ancelle; dietro c’è una delle nostre Ragazze Perla, pronta per partire missionaria. Appeso alla cintura porto il taser. Quest’arma mi ricorda le mie mancanze: se avessi agito con più efficacia non sarebbe servito un arnese simile. Sarebbe bastato un tono di voce convinto.

Come gruppo scultoreo non vale molto: è troppo gremito. Avrei preferito una maggiore enfasi sulla mia figura. Ma quanto meno appaio sana di mente. Poteva andare diversamente, perché l’anziana scultrice – una seguace convinta, poi deceduta – di solito dotava i suoi soggetti di occhi sporgenti, a prova della loro fervida devozione. Il suo busto di Zia Helena sembra furente, quello di Zia Vidala ipertiroideo, e quello di Zia Elizabeth in procinto di esplodere.

Allo scoprimento la scultrice era nervosa. La resa era abbastanza lusinghiera? L’avrei apprezzata? Avrei manifestato la mia approvazione? Accarezzai l’idea di accigliarmi quando il lenzuolo fosse caduto, ma poi ci ripensai: non sono priva di pietà. «Molto somigliante» dissi.

Questo è stato nove anni fa. Da allora la mia statua ha assunto la patina del tempo: i piccioni mi hanno decorata, nelle mie fessure più umide è spuntata la muffa. Le sostenitrici hanno cominciato a lasciare offerte ai miei piedi: uova per la fertilità, arance per suggerire la pienezza della gestazione, croissant in riferimento alla luna. Ignoro gli articoli di panetteria – di solito hanno preso la pioggia – ma intasco le arance. Sono così tonificanti, le arance.

Scrivo queste parole nel mio sancta sanctorum presso la biblioteca di Ardua Hall – una delle poche rimaste dopo gli entusiastici roghi di libri che si sono avvicendati nella nostra terra. Le impronte corrotte e insanguinate del passato devono essere cancellate, creando uno spazio puro per la generazione moralmente immacolata che senz’altro emergerà. Questa è la teoria.

Fra quelle impronte, però, ci sono le nostre, e cancellarle non è così facile. Nel corso degli anni ho nascosto sotto terra molti ossi, e ora sono incline a riesumarli – a tua edificazione, quanto meno, mio ignoto lettore. Se leggi, vuol dire che questo manoscritto sarà sopravvissuto. Ma forse è una fantasticheria: forse non avrò mai un lettore. Forse parlerò soltanto al muro, in molti sensi.

Per oggi ho scritto abbastanza. Ho male alla mano, ho male alla schiena, e la mia tazza di latte della sera mi aspetta. Riporrò questo sproloquio nel suo nascondiglio, evitando le telecamere di controllo – so dove si trovano, avendole piazzate io stessa. Malgrado tali precauzioni, sono consapevole del rischio che corro: scrivere può essere pericoloso. Quali tradimenti, quali condanne potrebbero aspettarmi? Diverse persone, qui ad Ardua Hall, sarebbero ben liete di mettere le mani su queste pagine.

Aspettate, è il mio sommesso consiglio: diventerà peggio.

***

Trascrizione della Testimonianza 369A

2

Mi avete chiesto di raccontare com’è stato crescere a Gilead. Dite che sarà utile, e io ho tutte le intenzioni di esservi utile. Immagino che non vi aspettiate altro che orrori, ma la realtà è che molti bambini venivano amati e coccolati a Gilead come altrove, e molti adulti erano affettuosi, per quanto fallibili, a Gilead come altrove.

Ricorderete anche voi, mi auguro, che proviamo tutti un po’ di nostalgia per le gentilezze di cui siamo stati oggetto da piccoli, per quanto singolari possano apparire le circostanze di un’infanzia. Convengo con voi sull’opportunità che Gilead si estingua – ci sono troppe cose che non vanno, troppe cose false, troppe cose che sicuramente sono contrarie alla volontà di Dio – però dovrete darmi modo di piangere ciò che di buono andrà perduto.

Nella nostra scuola il rosa era per la primavera e l’estate, il prugna per l’autunno e l’inverno, il bianco per i giorni speciali: domeniche e festività. Braccia coperte, capelli coperti, gonne al ginocchio prima dei cinque anni e non più di cinque centimetri sopra la caviglia in seguito, perché gli impulsi degli uomini erano orrendi e andavano frenati. Gli occhi maschili, che sempre vagavano qua e là come occhi di tigre, erano fari che bisognava proteggere dal potere di allettare e abbacinare che avevamo noi, con le nostre gambe belle o secche o grasse, le nostre braccia aggraziate o bitorzolute o a forma di salsiccia, la nostra pelle di pesca o chiazzata, i nostri riccioli luminosi o le nostre criniere crespe e ribelli o i nostri fili di paglia intrecciati: non faceva differenza. Quali che fossero le forme e i lineamenti, nostro malgrado eravamo un’insidia, una lusinga, la causa inconscia e incolpevole che per nostra stessa natura avrebbe inebriato gli uomini di lussuria, li avrebbe fatti vacillare, sbandare e ruzzolare oltre il ciglio – ma il ciglio di cosa, ci chiedevamo noi? Una specie di burrone? – e precipitare in fiamme come valanghe di zolfo rovente, scagliate dalla mano rabbiosa di Dio. Eravamo guardiane di un inestimabile tesoro che esisteva in noi, celato; eravamo fiori preziosi da custodire nelle serre, perché qualcuno avrebbe potuto tenderci un agguato, strappare i petali e rubare il tesoro, ci avrebbe squarciate e calpestate, uno di quegli uomini famelici che potevano appostarsi a ogni angolo, là fuori nel grande mondo pieno di spigoli e oppresso dal peccato.

Era il genere di discorsi che ci faceva a scuola Zia Vidala, col naso che colava, mentre ricamavamo a mezzo punto fazzoletti e poggiapiedi e quadretti incorniciati: i motivi preferiti erano i fiori in vaso, i frutti in una ciotola. Ma Zia Estée, la nostra insegnante preferita, diceva che Zia Vidala esagerava, ed era inutile atterrirci in quel modo, perché inculcare una simile avversione poteva nuocere al successo della futura vita matrimoniale.

«Gli uomini non sono tutti così, ragazze» ci tranquillizzava. «I migliori sono d’indole più nobile. Alcuni hanno buone capacità di autocontrollo. E una volta sposate ne avrete un’impressione diversa, per niente spaventosa». Non che lei ne sapesse qualcosa, dato che le Zie non si sposavano, non era consentito. Per questo motivo avevano accesso ai libri e alla scrittura.

«Quando verrà il momento vi troveremo marito con oculatezza, insieme ai vostri genitori» diceva Zia Estée. «Perciò non è il caso di avere paura. Vi basterà imparare la lezione e confidare in chi è più anziano di voi perché faccia la scelta migliore, e tutto andrà come deve. Pregherò per questo».

Ma nonostante le efelidi e il sorriso affabile di Zia Estée, a comparire nei miei incubi era la versione di Zia Vidala: la serra in frantumi, poi lo strappo, lo squarcio e il calpestio di zoccoli, e i frammenti rosa, bianchi e prugna di me stessa sparpagliati a terra. Mi terrorizzava l’idea di diventare grande – grande abbastanza per sposarmi. Non nutrivo alcuna fiducia nelle scelte oculate delle Zie: temevo di ritrovarmi sposa di un satiro infuocato.

Gli abiti rosa, bianchi e prugna erano la norma per le bambine speciali come noi. Quelle delle Econofamiglie indossavano sempre la stessa cosa: quei brutti mantelli grigi a strisce variopinte, come i vestiti delle loro madri. E non imparavano a ricamare a mezzo punto o a lavorare all’uncinetto, ma solo a cucire e a fare fiori di carta e svolgere altre incombenze simili. Contrariamente a noi, non erano prescelte per sposare i partiti migliori – i Figli di Giacobbe e gli altri Comandanti, o i loro figli – però non era escluso che venissero selezionate quando erano più grandi, sempre che fossero carine.

Questo però non lo diceva nessuno. Non era permesso compiacersi della propria bellezza, segno di immodestia, o rimarcare la bellezza altrui. Ma noi ragazze conoscevamo la verità: era meglio essere carine che essere brutte. Persino le Zie davano più retta a quelle carine. Però, se eri una delle prescelte, essere carina non aveva più tanta importanza.

Io non avevo gli occhi storti come Huldah, né il perenne cipiglio di Shunammite, e non avevo le sopracciglia quasi inesistenti di Becka, però ero incompiuta. Avevo la faccia di pasta come i biscotti di Zilla, la mia Marta preferita, che li faceva apposta per me, con due uvette al posto degli occhi e per denti dei semi di zucca. Tuttavia, pur non essendo particolarmente carina, ero stata molto, molto scelta. Scelta due volte: non solo prescelta per sposare un Comandante, ma innanzitutto scelta da Tabitha, che era mia madre.

Così mi raccontava Tabitha. «Stavo passeggiando nel bosco» diceva, «quando arrivai a un castello incantato, dov’erano rinchiuse tante bambine piccole, tutte senza una madre e vittime del sortilegio delle streghe cattive. Io avevo un anello magico che apriva il portone del castello, ma potevo salvare solo una bambina. Allora le ho guardate bene una per una, e poi, fra tutte, ho scelto te!»

«E alle altre cos’è successo?» domandavo io. «A quelle altre bambine?»

«Altre madri le hanno salvate» rispondeva lei.

«Anche loro avevano l’anello magico?»

«Ma certo, mia cara. Per poter essere madre devi avere l’anello magico».

«E dov’è l’anello magico?» chiedevo. «Dov’è finito?»

«È qui sul mio dito» diceva lei, indicando l’anulare sinistro. Lo chiamava il dito del cuore. «Però il mio anello racchiudeva solo un desiderio, e io l’ho usato per te. Quindi adesso è un normalissimo gioiello da mamma e posso mettermelo tutti i giorni».

A quel punto potevo provarmi l’anello, che era d’oro con tre diamanti: uno grosso e due più piccoli di fianco. In effetti dava l’idea di essere stato magico, una volta.

«E tu mi hai portata via in braccio?» domandavo. «Fuori dal bosco?» La storia la conoscevo a memoria, però mi piaceva risentirla.

«No, mia carissima, eri già troppo grande. Se ti avessi portata in braccio mi sarei messa a tossire e le streghe ci avrebbero sentite». Capivo che era vero, perché lei tossiva molto. «Così ti ho presa per mano e siamo uscite pian piano dal castello per non farci sentire dalle streghe, e facevamo Shh, shh…!» – qui si portava il dito alle labbra e io la imitavo e dicevo Shh, shh tutta contenta – «E poi abbiamo dovuto correre velocissime nel bosco per sfuggire alle streghe cattive, perché una di loro ci aveva viste sgusciare fuori. Scappammo e ci nascondemmo in un albero cavo. Eravamo in pericolo!»

In effetti ricordavo vagamente di aver corso in un bosco con qualcuno che mi teneva per mano. Mi ero nascosta in un albero cavo? Da qualche parte credevo di essermi nascosta. Quindi forse era vero.

«E poi cos’è successo?» domandavo.

«E poi ti ho portata in questa bella casa. Non sei felice, qui? Ti vogliamo tutti tanto bene! Non è stata una fortuna per tutte e due, che ti abbia scelta?»

Mi accoccolavo vicino a lei, cinta dal suo braccio, con la testa posata sul suo corpo esile da cui sentivo spuntare le costole. Premevo l’orecchio sul suo petto e udivo il cuore battere, martellare dentro di lei – sempre più veloce, mi pareva, come se si aspettasse una risposta. Intuivo il potere di quel che avrei detto: farla sorridere, oppure no.

Cos’altro avrei potuto dire, se non due volte sì? Sì, ero felice. Sì, ero fortunata. E comunque era vero.

Trascrizione della Testimonianza 369B

7

Dicono che la cicatrice l’avrò sempre, ma direi che sto meglio; quindi sì, adesso penso di poter fare questa cosa. Mi avete chiesto di raccontare del mio coinvolgimento in tutta questa storia, e ci proverò, anche se non è facile capire da dove incominciare.

Partirò da appena prima del mio compleanno, o quello che credevo fosse il mio compleanno. Neil e Melanie mi avevano mentito su quel punto: lo avevano fatto per ottime ragioni e avevano davvero agito a fin di bene, ma quando lo venni a sapere mi arrabbiai molto. Però mantenere viva la mia rabbia fu difficile, visto che ormai erano morti. Con i morti ti puoi arrabbiare, ma non potrai mai parlare con loro di quel che hanno fatto; e se lo fai, sentirai solo una campana.

In teoria compivo sedici anni. Soprattutto non vedevo l’ora di prendere la patente. Mi sembrava di essere troppo grande per una festa di compleanno, anche se Melanie mi comprava sempre una torta col gelato e cantava Daisy, Daisy, rispondimi col cuore, una vecchia canzone che da piccola mi piaceva molto e adesso trovavo imbarazzante. E la torta in effetti arrivò – di cioccolato, col gelato alla vaniglia, i miei dolci preferiti – ma ormai non potevo più mangiarla. A quel punto Melanie non c’era più.

Quello fu il giorno in cui scoprii di essere un’imbrogliona. Anzi, non proprio un’imbrogliona, come una maga da quattro soldi, ma un falso, tipo un pezzo d’antiquariato contraffatto. Ero un’imitazione spudorata. Ero così giovane in quel momento – giusto una frazione di secondo fa, sembrerebbe – eppure non lo sono più. Ci vuole così poco tempo per cambiare un volto: per inciderlo come legno, per indurirlo. Basta con quei sogni a occhi spalancati che facevo. Sono più acuta, più concentrata. Ho ristretto il campo.

Neil e Melanie erano i miei genitori; avevano un negozio che si chiamava lo Stanarobe. In sostanza erano abiti usati, anche se Melanie li definiva «pre-amati», perché secondo lei «usati» era come dire «sfruttati». Sull’insegna c’era un barboncino rosa e sorridente, con un gonnellino svolazzante, un fiocco rosa in testa e un sacchetto della spesa. Sotto c’era uno slogan, in corsivo e fra virgolette: Chi l’avrebbe detto! Nel senso che i vestiti erano così ben tenuti che non avresti mai detto che erano usati, peccato che non fosse affatto vero, perché facevano schifo quasi tutti.

Melanie diceva di avere ereditato lo Stanarobe da sua nonna. E che si rendeva conto che l’insegna era fuori moda, ma ormai la gente si era abituata a vederla e sarebbe stato antipatico sostituirla.

Il nostro negozio era sulla Queen West, lungo un tratto che un tempo era stato tutto così, diceva Melanie – tessuti, bottoni e finiture, biancheria a buon mercato, negozi tutto a un dollaro. Adesso però stava salendo di livello: avevano aperto dei posti che facevano il caffè biologico e solidale, outlet di grandi marche, boutique famose. In risposta, Melanie aveva appeso in vetrina il cartello Arte da indossare. Ma all’interno il negozio era zeppo di vestiti che avresti chiamato in qualsiasi modo tranne Arte da indossare. C’era un angolo con la roba un po’ firmata, anche se le cose veramente costose allo Stanarobe non ci sarebbero mai finite. Nel resto del negozio trovavi di tutto. E c’era un viavai di clienti di ogni genere: giovani, vecchi, gente che cercava l’affare o la scoperta, o semplicemente si guardava attorno. Oppure gente che vendeva: anche i senzatetto cercavano di fare qualche dollaro con t-shirt rimediate nei mercatini.

Melanie lavorava al pianterreno. Si vestiva con colori accesi, come arancio e rosa shocking, perché diceva che creavano un’atmosfera di energia positiva, e comunque sotto sotto era un po’ zingara. Era sempre vivace e sorridente, però stava attenta ai ladruncoli. Dopo la chiusura divideva la roba e la impacchettava: questo va in beneficenza, questo negli stracci, questo nell’Arte da indossare. Nel fare la cernita cantava dei vecchi pezzi di musical, di molto tempo fa. Uno dei suoi preferiti era Oh, What a Beautiful Morning, e anche When You Walk Through a Storm. Mi dava sui nervi quando cantava, e adesso me ne dispiaccio.

A volte si sentiva oberata: c’erano troppi tessuti, sembrava un oceano, onde di stoffa che le piombavano addosso minacciando di sommergerla. Il cashmere! Chi mai avrebbe comprato del cashmere vecchio di trent’anni? Mica migliorava con l’età, diceva, non era come lei.

Neil portava una barba mezza grigia, spesso in disordine, e non gli restavano molti capelli. Non aveva l’aspetto dell’uomo d’affari, però si occupava del “lato economico”: fatture, tasse, contabilità. Il suo ufficio era al primo piano, in cima a una rampa di scale rivestite in gomma. Aveva un computer, uno schedario e una cassaforte, ma a parte questo la stanza non sembrava molto un ufficio: era altrettanto zeppa e caotica del negozio, perché a Neil piaceva collezionare cose. Carillon: ne aveva un mucchio. Orologi, un sacco di orologi diversi. Vecchie calcolatrici a manovella. Giocattoli di plastica che camminavano o saltellavano per terra, per esempio orsi o rane o denti finti. Un proiettore per quelle diapositive a colori che nessuno possedeva più. Macchine fotografiche: gli piacevano quelle di una volta. Di alcune diceva che erano meglio di tutto quel che c’era in giro adesso. Ne aveva uno scaffale pieno.

Un giorno lasciò aperta la cassaforte e guardai dentro. Mi aspettavo di vedere fasci di banconote, e invece c’era soltanto un oggettino di vetro e metallo che scambiai per uno dei suoi giocattoli, tipo la dentiera che saltava. Però non capivo come gli si dava la carica, e avevo paura di toccarlo, antico com’era.

«Posso giocarci?» chiesi a Neil.

«Giocare con cosa?»

«Con quel giocattolo in cassaforte».

«Oggi no» rispose lui sorridendo. «Magari quando sei più grande». Poi richiuse la cassaforte e mi dimenticai dello strano giocattolino finché venne il momento che me ne ricordassi e capissi cos’era.

Neil cercava di riparare tutta quella roba, ma spesso non ci riusciva perché mancavano i ricambi. Così la roba rimaneva lì «a prendere la polvere», come diceva Melanie. Neil odiava buttare via le cose.

Ai muri aveva dei vecchi manifesti: LE LINGUE LUNGHE AFFONDANO LE NAVI, che risaliva a una guerra di tanto tempo fa; una donna in grembiule – della stessa epoca – che fletteva i bicipiti per dimostrare che anche le donne potevano fabbricare le bombe; e un poster rosso e nero con un uomo e una bandiera, che a detta di Neil veniva dalla Russia prima che diventasse la Russia. Erano appartenuti al suo bisnonno, che viveva a Winnipeg. Di Winnipeg sapevo solo che ci faceva freddo.

Da piccola, lo Stanarobe mi piaceva molto: era una specie di grotta piena di tesori. Non avevo il permesso di entrare da sola nell’ufficio di Neil perché avrei potuto «toccare delle cose» e romperle. Invece potevo giocare, sotto vigilanza, con i giocattoli a molla e i carillon e le calcolatrici. Però non con le macchine fotografiche, perché erano troppo preziose, diceva Neil, e comunque non erano cariche, quindi che senso avrebbe avuto?

Non abitavamo sopra il negozio. Casa nostra era molto distante, in una di quelle zone residenziali di vecchie villette e altri edifici più grandi e recenti, tirati su al posto dei precedenti. La nostra non era una villetta – aveva due piani e le camere erano di sopra – ma non era neanche una delle nuove costruzioni. Era di mattoni gialli, normalissima. Non l’avresti degnata di una sguardo. Ripensandoci, credo fosse proprio questo lo scopo.

© 2019 by O.W. Toad, Ltd.

© 2019 Adriano Salani Editore