Gli stereotipi di genere alterano la ricerca scientifica

Le ricerche e le sperimentazioni escludono i topi femmina, per esempio, sulla base di teorie smentite dai fatti: e ne nascono gravi problemi di salute pubblica

Nel febbraio del 2017 il Parlamento Europeo aveva approvato una risoluzione sulla promozione della parità di genere nella salute mentale e nella ricerca clinica, spiegando come il concetto biologico di sesso si ripercuotesse diversamente sullo stato di salute di una persona: con uno squilibrio a sfavore delle donne. La medicina, fin dalle sue origini, ha avuto un’impostazione androcentrica, relegando gli interessi per la salute femminile ai soli aspetti specifici correlati alla riproduzione. Ma le differenze biologiche vanno oltre gli organi della riproduzione e implicano per le donne problemi specifici e conseguenti esigenze sanitarie.

Nonostante le donne rappresentino la metà della popolazione mondiale, restano sotto-rappresentate nella ricerca biomedica e nella sperimentazione, che continuano a fondarsi sul tacito presupposto che donne e uomini siano fisiologicamente simili in tutto. I dati dicono che le ricerche condotte negli Stati Uniti negli ultimi 50 anni, per esempio, sono state fatte soprattutto su soggetti maschili: vale per la fisiologia, la farmacologia e l’endocrinologia, ma il campo più squilibrato è la neuroscienza: nel 2009, per le sperimentazioni, la proporzione tra animali maschi e animali femmine era di circa sei a uno. Questi ampi divari di genere non solo limitano le conoscenze, ma mettono a rischio la vita e la salute delle donne.

In un articolo pubblicato qualche giorno fa su Science, Rebecca Shansky, una neuroscienziata della Northeastern University di Boston, ha affrontato il problema spiegando come non si tratti solamente di una questione quantitativa: includere più soggetti femminili nella ricerca non è sufficiente. Vanno infatti superati gli stereotipi di genere radicati (anche) nella ricerca scientifica, prendendo innanzitutto consapevolezza di come le credenze legate al genere e culturalmente derivate dal sesso abbiano avuto e continuino ad avere conseguenze sul rigore scientifico negli esperimenti di laboratorio.

Di topi e di ormoni

Il divario di genere in medicina inizia dalle sperimentazioni che si fanno in laboratorio sugli animali. Rebecca Shansky racconta come da sempre gli scienziati preferiscano evitare i topi femmina, le cui variazioni ormonali, hanno sempre sostenuto, tendono a complicare l’analisi dei risultati. È falso, però. Oltre 300 studi scientifici condotti sui topi mostrano che gli ormoni e il comportamento dei roditori maschi non sono in realtà più stabili che nelle femmine e che, anzi, in molti casi vale addirittura il contrario.

Nelle femmine dei topi il ciclo estrale (ossia i ciclici cambiamenti fisiologici indotti dal variare dei livelli ormonali) dura da quattro a cinque giorni, durante i quali l’estrogeno e il progesterone possono essere quattro volte il loro livello normale. Presumendo che queste differenze ormonali avrebbero portato a dati complicati e non interpretabili, i neuroscienziati hanno scelto di evitare del tutto la questione e di escludere gli animali femmine dalle loro ricerche. Quella che è iniziata come scelta apparentemente pratica nel tempo è diventata un dogma: il modo predefinito per studiare il cervello era farlo negli animali maschi, perché le femmine avevano una fonte di variabilità specifica e problematica.

Nel 2014 l’idea che il ciclo estrale avrebbe reso i dati degli animali femmine più variabili di quelli dei maschi è stato a sua volta analizzato, e si è scoperto che i dati raccolti dai topi femmina, indipendentemente dal ciclo estrale, non variavano di molto rispetto ai dati raccolti dai topi maschi: e che anzi, in alcuni casi, i dati provenienti dai maschi variavano più di quelli delle femmine. I maschi in gruppo – ma non le femmine, in gruppo – stabiliscono infatti una gerarchia di dominanza e i livelli circolanti di testosterone nei maschi dominanti sono, in media, cinque volte più alti di quelli dei topi subalterni (il testosterone funziona essenzialmente sul cervello come gli estrogeni).

Questo non significa, spiega Shansky, che i ricercatori non debbano mai tenere conto del ciclo estrale quando studiano i roditori femmina, ma che gli ormoni di entrambi i sessi meritano la stessa attenzione e lo stesso rigore che vengono applicati per rispondere a qualsiasi altra domanda scientifica. Se il problema è la variabilità associata agli ormoni, qualsiasi variabilità va considerata allo stesso modo. Così non è stato: la variabilità normalmente osservata in una coorte (cioè in un gruppo) di animali maschi è stata ritenuta accettabile dal punto di vista del rigore scientifico (storicamente) e le cavie di sesso maschile non sono state escluse dalle sperimentazioni, mentre il ciclo estrale delle femmine ha rappresentato una preoccupazione primaria ed escludente.

Il maschile, presunto neutro, è stato dunque istituito come norma: «Viviamo in un mondo in cui il presupposto è che i maschi siano lo standard, la popolazione di riferimento, e che le femmine siano qualche cosa di strano», ha detto Daniela Pollak, una neurobiologa citata dal New York Times.

Il problema

Uno degli stereotipi più radicati sul femminile e sul maschile – che hanno trovato fondamento anche nella psicanalisi e nella psicologia e che stanno alla base del patriarcato, precisa Shansky nel suo articolo – è quello che associa le donne all’irrazionalità e al disordine, e gli uomini alla razionalità e alla stabilità. Questo perché le propensioni mentali delle donne sarebbero pesantemente influenzate dalla loro fisiologia riproduttiva. Basti pensare all’origine del termine “isteria”, riconducibile alla parola che nella Grecia antica indicava l’utero, Hustéra: già Platone descriveva l’utero come una bestia nel corpo delle donne, che si placa solamente quando viene “riempito”. Dice, il filosofo, nel Timeo:

«(…) nelle donne il cosiddetto utero e la vagina somigliano ad un animale posseduto dal desiderio bramoso di far figli. E quando non frutta per molto tempo dopo la stagione, violentemente si irrita e, in tutti i sensi, si agita nel corpo, ostruisce i passaggi dell’aria, ed impedendo così di respirare, getta il corpo in terribili angosce e v’ingenera malattie di ogni tipo».

La visione platonica dell’utero femminile come un animale vagante, capace di scatenare nella donna crisi isteriche che conducevano sino alla morte, permane identica anche nei testi di medicina del Settecento e, dice Shansky, in fondo ancora oggi: l’idea che la disposizione di una donna sia il prodotto diretto dell’attività delle sue ovaie non solo ha continuato e continua ad alimentare le credenze e le percezioni sulle donne, ma ha influenzato anche il modo in cui gli scienziati affrontano la ricerca sugli animali. Studiando solo i soggetti maschi, gli scienziati – per lo più uomini, peraltro, dice la studiosa – credevano di poter identificare più facilmente i modi in cui il cervello lavora senza il “disordine” degli ormoni femminili. Questo stereotipo è così pervasivo «che alcuni ricercatori biomedici non si interrogano ancora oggi sul motivo per cui non stanno studiando topi femmine».

«Le donne, ma non gli uomini, sono ancora peggiorativamente descritte come ormonali o emotive, cosa che trascura curiosamente il ben documentato fatto che gli uomini posseggano sia ormoni che emozioni. A livello sociale e culturale, questo stereotipo alimenta pregiudizi impliciti (ed espliciti) nei processi decisionali, nelle pratiche di assunzione e nell’educazione, rendendo un disservizio alle persone di tutti i generi. Ma poiché l’idea si è infiltrata anche nella pratica della ricerca preclinica sugli animali, pone un problema di salute pubblica».

Un buon inizio

Nel 2016 i National Institutes of Health (gli Istituti Nazionali di Sanità, NIH, degli Stati Uniti) e la loro controparte canadese (i Canadian Institutes of Health Research, CIHR) hanno imposto un nuovo necessario parametro per la concessione di finanziamenti alle ricerche precliniche: l’inclusione di soggetti di sesso femminile negli studi. Shansky, e con lei altre studiose, si chiedono se sarà sufficiente per migliorare il modo in cui viene condotta la ricerca: e non sarà sufficiente, dicono, se il nuovo mandato si tradurrà principalmente nell’uso maggiore di soggetti femminili senza comprendere tutti i modi in cui gli stereotipi influenzano gli studi.

Dopo le nuove direttive dell’NIH, alcuni neuroscienziati hanno iniziato a condurre esperimenti prima sui maschi e poi, «armati delle loro scoperte», sulle femmine: «È una strategia fallace, però, perché parte dal presupposto (chiaramente falso) che ciò che viene scoperto nei maschi è come il cervello “funziona davvero”, mentre nelle femmine quegli stessi processi neurobiologici sono probabilmente più complicati. In modo ancor più problematico, perpetua l’idea scientificamente scorretta secondo cui il cervello maschile è uno standard da cui il cervello femminile devia».

Se gli scienziati non smetteranno di guardare attraverso una lente maschile, gli stereotipi di genere continueranno a promuovere ipotesi pericolose sul cervello e sul comportamento: e i risultati delle varie ricerche sperimentali sulle femmine e sulle donne continueranno a essere riconosciuti non come diversi, e dunque da approfondire, ma sbrigativamente come sbagliati. «Gli scienziati dovrebbero dunque progettare esperimenti più adatti a entrambi i sessi».

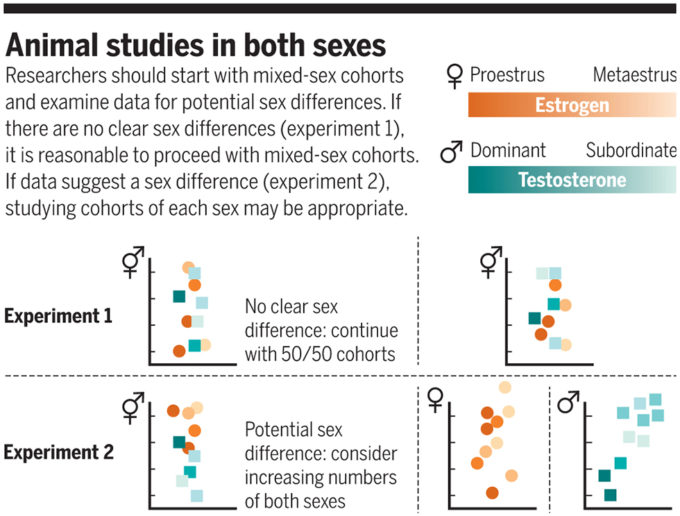

La ricerca potrebbe essere migliorata studiando i sessi in parallelo o in gruppi misti, invece che sperimentare su un sesso dopo l’altro e rendere il primo insieme di risultati lo standard. I ricercatori dovrebbero iniziare con coorti di sesso misto ed esaminare i dati relativi a potenziali differenze di sesso. Se non risultano chiare differenze di sesso è ragionevole procedere con coorti di sesso misto. Se i dati suggeriscono invece una differenza di sesso è appropriato studiare coorti separate.

La semplice inclusione quantitativa potrebbe portare anche ad altri problemi: Ann Fink, neuroscienziata femminista e studiosa di genere presso la Lehigh University, ha raccontato che nel 2013, per esempio, la Food and Drug Administration, ha emanato una linea guida che consigliava alle donne di assumere metà dose del sonnifero Ambien rispetto agli uomini, perché le donne segnalavano effetti collaterali più gravi. Ma in quel caso il problema del dosaggio sbagliato era riconducibile al peso corporeo, non al sesso biologico: affermare che il problema fosse una differenza di sesso ha portato a sottodosare le donne in sovrappeso.