Perché non c’è il “product placement” nei libri?

Nei film e in tv è comunemente accettato, anche quando la qualità è alta, ma con i libri – anche quelli pieni di marchi – è un'altra storia

«Tre parole amico mio: Prada, Prada, Prada». Sentendo questa frase in un film, gli spettatori più scafati penserebbero subito a quanti soldi avrà sborsato l’azienda per essere nominata in una scena. Leggendole in Glamorama, il romanzo di Bret Easton Ellis sul mondo della moda uscito nel 1998, il pensiero probabilmente non vi sfiorerebbe, così come non accadrebbe per Colazione da Tiffany o per il Diavolo veste Prada. Giustamente, peraltro, visto che in questi casi nessuno pagò autori ed editori per comparire nei libri: il product placement – la pubblicità occulta di un prodotto in una scena o un programma tv – è comune nelle opere televisive e cinematografiche ma praticamente assente nei libri, nonostante in molti libri siano presenti molti marchi. È un fenomeno che dice molto della pubblicità e dell’editoria, di come siano cambiate negli ultimi anni e delle aspettative della società verso la letteratura.

Non potendo contare sulle immagini, molti autori si servono ampiamente di prodotti e marchi per connotare i personaggi e il loro mondo: basti pensare al famoso Martini di James Bond o ancora ai personaggi di Ellis, ossessionati dall’indossare e possedere la cosa giusta. Spesso non restano relegati nel mondo della finzione ma influenzano il mondo reale; nel 2013 per esempio il sito di abbigliamento maschile Mr Porter mise insieme una selezione di abiti, scarpe e accessori vari per “vestirsi come Bateman”, il protagonista del romanzo American Psycho di Bret Easton Ellis che indossava solo abiti e accessori alla moda, citandone ovviamente i marchi. Altre volte i prodotti immaginati nei film sono diventati reali, come i tanti locali chiamati Latte+ per il latte rinforzato di Arancia Meccanica (il film di Stanley Kubrick è l’adattamento di un libro di Anthony Burgess) o, guardando all’Italia, i tanti BarLume ispirati a quello della saga di Marco Malvaldi. Nonostante i libri avessero dato prova di saper influenzare il mondo reale, nessun pubblicitario si era avvicinato per sfruttarli.

Il primo tentativo arrivò nel 2001: fu giudicato da alcuni come la nuova frontiera del marketing e da altri come un sacrilegio. Era un libro commissionato dall’azienda italiana di gioielli Bulgari a Fay Weldon, che allora aveva 70 anni ed era una scrittrice britannica affermata e rispettata dalla comunità letteraria: nel 1983 aveva fatto parte della giuria del premio Pulitzer, e sempre in quell’anno aveva pubblicato il romanzo The Life and Loves of a She-Devil, Vita e amori di una diavolessa, romanzo femminista di vendetta e rivalsa da cui venne tratto il film She-Devil – Lei, diretto da Susan Seidelman. Bulgari offrì a Weldon dei soldi (si parla di 10 mila sterline, paragonabile alle proposte degli editori dell’epoca) per scrivere un romanzo di almeno seimila parole che nominasse il marchio almeno 12 volte. «Oh no, povera me, io faccio letteratura», raccontò poi di aver pensato Weldon. «Non mi potete fare questo: il mio nome sarà infangato per sempre». Poi però ci ripensò: «Non importa, lasciamocelo infangare. Tanto il Booker Prize non me lo daranno mai» (il Booker Prize è il più importante premio letterario britannico).

Inizialmente il libro, intitolato The Bulgari Connection, doveva essere stampato e distribuito da Bulgari come oggetto di prestigio, ma Weldon fu soddisfatta di come era venuto e convinse la sua casa editrice, la Grove Atlantic, a pubblicarlo. La comunità letteraria reagì con indignazione, come mostrano un po’ di reazioni raccolte dal sito Vox: l’editore Jason Epstein definì l’accordo «rivoltante», lo scrittore statunitense Michael Chabon si limitò a dire che era «un’idea scarsa»; «è la riduzione del romanzo a cartellone pubblicitario», commentò Letty Cottin Pogrebin, presidente del sindacato americano degli scrittori. Weldon, che ora ha 87 anni, ha confermato a Vox che lo rifarebbe: «Non stavo vendendo Bulgari, stavo scrivendo un romanzo sui gioielli», dove tutti i personaggi che indossano Bulgari sono «piuttosto spiacevoli».

Nonostante le critiche, The Bulgari Connection creò in molti autori l’illusione di poter arrotondare con la pubblicità, e in molti pubblicitari quella di avere a disposizione una nuova strada per raggiungere e persuadere più intimamente un nuovo pubblico. In realtà non andò così e il product placement non attecchì tra i grandi autori ma solo nella letteratura commerciale, e in particolar modo nel cosiddetto genere “young adult”, cioè per adolescenti, e in quello “chick-lit”, rivolto alle donne e rappresentato da romanzi come I love shopping di Sophie Kinsella e Sex and the City di Candace Bushnell (da cui fu tratta la celebre serie tv). Era forte l’idea che la letteratura fosse un’arte nobile – più del cinema, evidentemente – e che l’autore dovesse difendere la propria integrità e la propria libertà di creazione, senza farsi corrompere dai soldi delle grandi potenze commerciali.

Nel 2006, ricostruisce Vox, due nuovi casi fecero parlare con indignazione di libri e product placement. La casa editrice Running Press aveva accettato di far nominare nel libro per adolescenti Cathy’s Book i cosmetici del marchio Covergirl; in cambio Procter & Gamble, la società che possedeva il marchio, avrebbe sponsorizzato il libro sul suo sito. Ci furono ancora più critiche per l’accordo tra Meg Cabot, autrice della saga Princess Diaries, con Clinique: prevedeva che prodotti dell’azienda venissero nominati in How to Be Popular, il suo ultimo libro per ragazzine, un target molto influenzabile.

Casi più eclatanti ma meno discussi arrivarono nel 2016, quando l’azienda americana che vendeva le bustine di dolcificante Sweet’N Low commissionò l’ebook Find Me, I’m Yours: a un certo punto la protagonista difende le Sweet’N Low dalle accuse di far male alla salute. Sempre in quell’anno lo scrittore scozzese William Boyd ammise di aver infilato dei prodotti nel suo libro The Vanishing Game in cambio di soldi. I toni furono scandalizzati, Jessica Brown scrisse in un articolo sull’Independent: «Penso che niente possa rovinare il mio amore per i romanzi più del product placement. In quale altro posto potremo ritirarci dallo stress del capitalismo di ogni giorno se gli scrittori sono pagati per includere prodotti nei libri?».

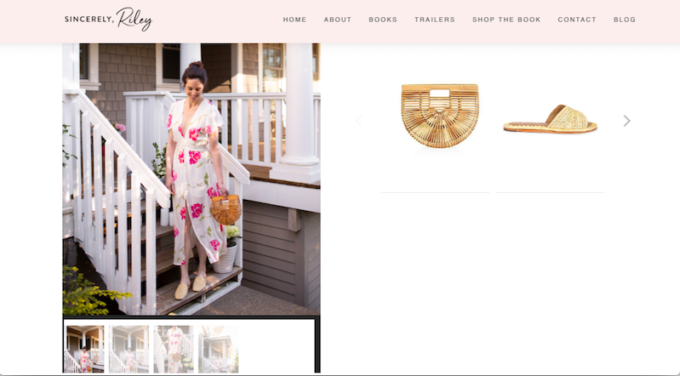

Nel 2019 queste forme di indignazione sono quasi dimenticate, e non ci sono stati troppi sopraccigli alzati né troppi entusiasmi per l’uscita di Waiting at Hayden’s, il libro della fashion blogger Riley Costello considerato il primo esempio di shopfiction, (qualcosa come “romanzi per gli acquisti”). Nel libro Costello descrive i vestiti indossati dai personaggi; nell’ebook le descrizioni hanno un link che rimanda al suo sito, dove una modella indossa gli abiti del personaggio, che si possono acquistare; nella versione cartacea le descrizioni hanno un codice QR che porta sempre al sito dove fare gli acquisti.

Il sito di Costello, con una modella che indossa i vestiti indossati da un personaggio

È vero che la shopfiction è al momento lontana dalla letteratura alta, e per questo pochi si sono strappati le vesti, ma è anche vero che in 20 anni le cose sono cambiate: i libri, tranne rari casi, non sono più un fenomeno di massa e non raggiungono più il grande pubblico di un tempo. Per questo le grandi aziende non hanno più interesse a pagare autori ed editori per essere nominati, preferendo invece farlo per film, serie tv o Storie di Instagram. Come spiega Vox: «Forse non era il product placement il segno che il romanzo fosse in pericolo mortale, ma potrebbe esserlo la sua assenza».