Perché è fallito l’incontro tra Trump e Kim

C'entrano incomprensioni enormi, aspettative diverse e soprattutto un modo di fare diplomazia molto rischioso, che non lascia margine per passi falsi

di Elena Zacchetti

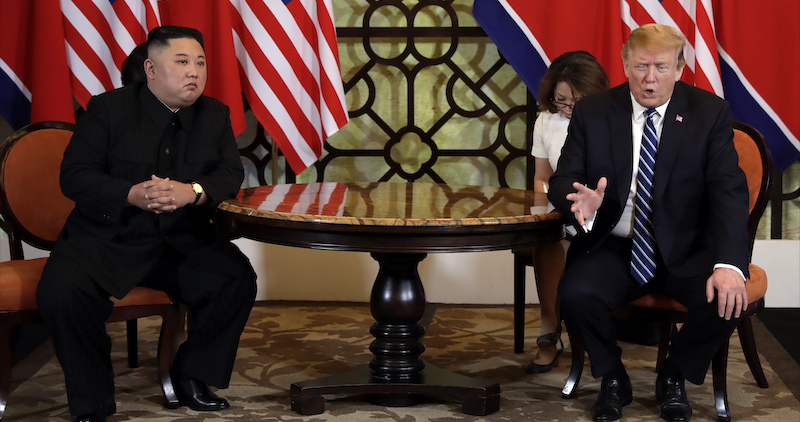

La riunione ad Hanoi tra il presidente statunitense Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un non è andata come ci si aspettava. Giovedì mattina i due leader hanno bruscamente interrotto i colloqui iniziati il giorno precedente e se ne sono andati ognuno per la sua strada, senza dichiarazioni congiunte, dando versioni leggermente diverse su quello che era successo. Entrambi hanno deciso di mantenere toni piuttosto cordiali, per non far saltare del tutto i negoziati ed evitare di tornare al punto di partenza, quell’«oceano di fuoco e fiamme» che nell’agosto 2017 Trump aveva promesso di riversare sulla Corea del Nord se non fossero terminate le minacce contro gli Stati Uniti.

La questione puntuale su cui c’è stato disaccordo è stata chiarita da Trump durante una conferenza stampa tenuta ad Hanoi giovedì, quando l’incontro era già saltato.

Trump ha spiegato che i colloqui erano stati interrotti sul tema «delle sanzioni». La Corea del Nord aveva offerto di chiudere la sua installazione nucleare di Yongbyon in cambio di una parziale cancellazione delle sanzioni imposte al paese dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU (Trump in realtà ha parlato di una “totale cancellazione delle sanzioni”, ma è stato poi smentito dalla ricostruzione del ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong Ho, che ha chiarito che la richiesta nordcoreana era meno ambiziosa e che riguardava solo una parte delle sanzioni). La proposta nordcoreana era stata giudicata però insufficiente dagli Stati Uniti, che avevano chiesto la chiusura di altri siti nucleari oltre Yongbyon: e solo a quel punto avrebbero acconsentito alla cancellazione delle sanzioni.

Le questioni erano quindi state due: non c’era accordo né su quanti siti nucleari chiudere, né su quale mossa dovesse essere fatta per prima, se la chiusura dei siti o la cancellazione delle sanzioni.

Parte del problema ha riguardato la complessità del tema su cui le parti stavano negoziando: trovare un accordo sul programma nucleare nordcoreano, dopo anni di politiche fallimentari e di diffidenze e minacce reciproche, non era cosa facile. Un’altra parte, però, poteva essere evitata se l’amministrazione Trump avesse ascoltato con più attenzione le richieste nordcoreane, e viceversa.

Jeffrey Lewis, esperto di Corea del Nord e analista al Middlebury Institute of International Studies di Monterey (California), ha spiegato sul Washington Post il motivo per cui Trump e Kim si sono presentati al vertice di Hanoi con aspettative completamente diverse. Secondo Lewis, da mesi diversi funzionari nordcoreani erano stati molto chiari nel dire di essere disposti a trattare solo la chiusura del sito nucleare di Yongbyon, e solo quando ci fosse stata la disponibilità dall’altra parte di ridurre le sanzioni imposte alla Corea del Nord. «Altre strutture, tra cui la centrale per l’arricchimento dell’uranio vicino a Kangson che io e i miei colleghi avevamo aiutato a identificare, non erano mai state sul tavolo delle trattative», ha scritto Lewis, citando una delle centrali che gli Stati Uniti avrebbero voluto inserire nei negoziati di Hanoi. Il problema è che il governo statunitense aveva male interpretato – non si sa se volutamente – le dichiarazioni di diversi funzionari nordcoreani.

Per esempio, durante un discorso tenuto all’Università di Stanford (California), Stephen Biegun, inviato speciale per la Corea del Nord del governo Trump, sostenne che il regime nordcoreano avesse privatamente offerto molto di più della sola chiusura della centrale di Yongbyon. Biegun era arrivato a questa conclusione perché, aveva raccontato lui stesso, «nel descriverci il loro impegno a smantellare e distruggere le strutture per l’arricchimento del plutonio e dell’uranio, i nordcoreani hanno usato le parole chiave “e altro”». Il problema, ha sottolineato Lewis, è che quel «e altro» poteva voler dire qualsiasi cosa, oppure niente. Il governo Trump aveva forzato l’interpretazione per allinearla alle proprie aspettative, cioè ottenere l’impegno della Corea del Nord per una completa “denuclearizzazione”, concetto però che sappiamo da tempo avere significati molto diversi a Washington e a Pyongyang.

L’incomprensione sulle aspettative è un problema che ha riguardato anche i negoziatori nordcoreani.

Secondo Lewis, Kim credeva che il successo dei test sulle armi termonucleari e sui missili intercontinentali – missili cioè che possono colpire direttamente il territorio statunitense – avesse forzato Trump a negoziare un accordo da una posizione di debolezza. Kim pensava di poter rendere più accettabile l’esistenza della bomba nucleare offrendo la fine dei test nucleari e missilistici, e offrendo un’altra serie di gesti «che imitassero il disarmo» senza necessariamente prevederlo. In altre parole, Kim era convinto che per Trump fosse accettabile smantellare qualche centrale nucleare, senza però denuclearizzare la Corea del Nord: anche questa aspettativa, almeno per ora, sembra non corrispondere per niente alle reali intenzioni del governo statunitense.

Il problema di non capire le rispettive aspettative, e quindi stabilire che strategia negoziale usare, non è nuovo nei colloqui tra Stati Uniti e Corea del Nord e dipende da molte cose. È in parte il risultato delle politiche adottate negli ultimi anni dagli Stati Uniti, tra cui la scelta della precedente amministrazione Obama di ridurre gli investimenti per capire il funzionamento interno del regime di Kim Jong-un. In parte è però il risultato di una scelta precisa fatta da Trump: puntare su un rapporto personale e diretto tra leader, aggirando le procedure della diplomazia tradizionale.

Solitamente, quando si conducono negoziati di questa complessità, i primi a incontrarsi sono i rappresentanti e i delegati dei paesi coinvolti: sono persone che fanno quello per mestiere, che sono competenti della materia e sanno quando forzare la mano e quando fare concessioni. È un processo che permette di negoziare con i tempi giusti, di non subire le pressioni di dover raggiungere un successo immediato o evitare un fallimento evidente, e che consente ai leader politici di non compromettersi fino alla conclusione dell’accordo. Con la Corea del Nord, però, Trump ha seguito una strada diversa, unica e mai percorsa prima: ha deciso di lasciare perdere i canali tradizionali e di puntare tutto su se stesso.

Il rischio della diplomazia fatta direttamente tra leader, ha spiegato sul New York Times David Sanger, esperto di sicurezza nazionale, è che «nel caso in cui questo approccio fallisca, non esiste una carica più alta che possa intervenire e negoziare un compromesso che salvi l’accordo». In altre parole il rischio è che si arrivi a un punto morto, che non si riesca più ad andare avanti.

È difficile dire cosa succederà ora, se i negoziati riprenderanno o se si tornerà alle reciproche minacce dell’estate del 2017.

Per ora Trump ha usato parole cordiali verso Kim, nonostante il fallimento del vertice, e ugualmente ha fatto la stampa nordcoreana, controllata interamente dal regime. I due leader, comunque, non si sono accordati per alcun nuovo incontro e nelle ultime ore qualche segno di nervosismo si è visto. Giovedì il ministro degli Esteri nordcoreano, Ri Yong Ho, ha detto che la posizione della Corea del Nord non cambierà, «anche se gli Stati Uniti proporranno ulteriori negoziati in futuro». Choe Son Hui, viceministro degli Esteri nordcoreano e uno dei principali interlocutori degli americani, ha aggiunto di non poter garantire «che questa opportunità sarà offerta di nuovo agli Stati Uniti», riferendosi alla proposta nordcoreana di smantellare la centrale di Yongbyon. Per il momento, quindi, sembra essersi fermato tutto.