Danni collaterali

La storia di come la grande crisi arrivò in Italia e di come l'ha cambiata, a dieci anni dal fallimento di Lehman Brothers

di Davide Maria De Luca – @DM_Deluca

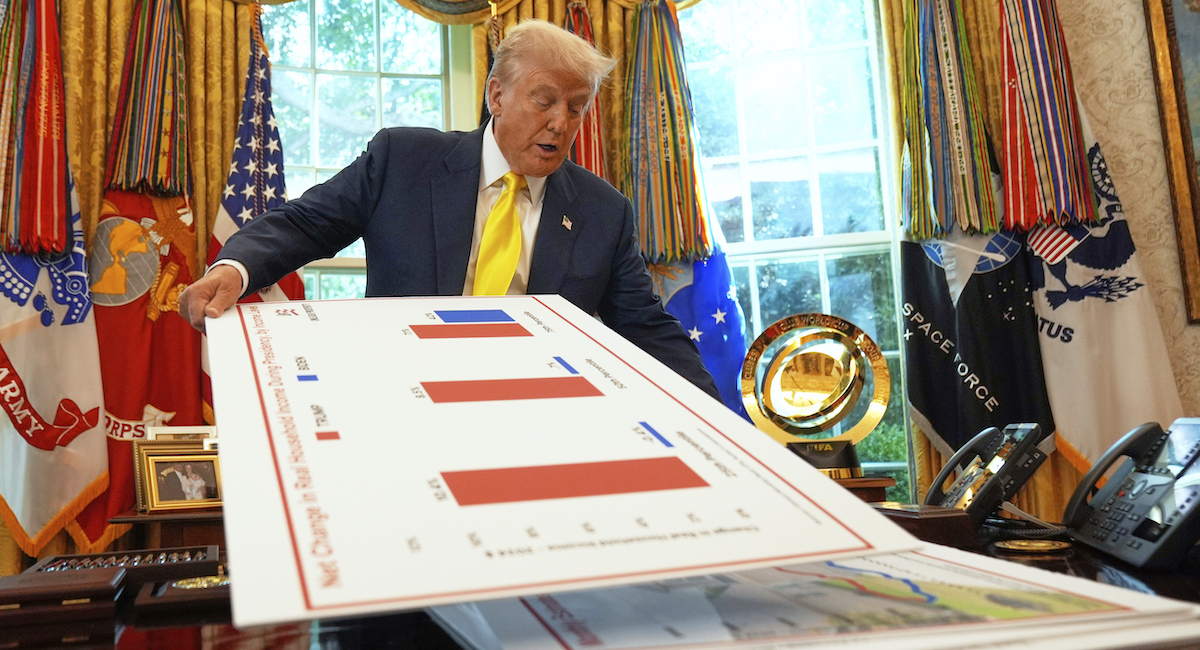

Sono passati dieci anni dal fallimento di Lehman Brothers, e l’Italia è l’unico tra i grandi paesi del cosiddetto mondo sviluppato a non essersi ancora davvero ripreso dalla crisi. Mentre gran parte del mondo ha recuperato il terreno perduto, i dati dicono che l’Italia rimane più povera, più diseguale e più insicura di quanto non fosse dieci anni fa. Più che altrove, in Italia la crisi ha messo in discussione le conquiste sociali del recente passato e il modello economico su cui si basava il presente; ha cancellato la certezza che la generazione dei figli avrebbe sempre vissuto meglio di quella dei genitori.

Era difficile immaginare che il fallimento di una banca dall’altra parte del mondo avrebbe innescato queste conseguenze quando il 15 settembre 2008 – era il primo pomeriggio in Italia – le agenzie di stampa diffusero la notizia della bancarotta di Lehman Brothers. Ma dieci anni dopo, grazie a storici, giornalisti ed economisti, il tortuoso cammino che da Wall Street porta fino alla grande crisi italiana si è fatto almeno in parte più chiaro.

Le banche italiane non parlano inglese

«Quando nel 2008 la tempesta si abbatté sulla finanza mondiale», ha scritto lo storico economico Adam Tooze, «la schadenfreude dei politici europei era palpabile». Tooze, che lo scorso agosto ha pubblicato un’apprezzata storia della crisi, si riferisce alla “gioia per le disgrazie altrui” di cui gli europei fecero grande sfoggio quando nell’autunno del 2008 il fallimento di Lehman Brothers innescò un processo che portò il governo statunitense a compiere la più grande operazione di salvataggio pubblico che si fosse mai vista. Peer Steinbruck, l’allora ministro socialdemocratico delle Finanze tedesco, disse che la superiorità finanziaria americana aveva «le ore contate». Il presidente francese Nicolas Sarkozy annunciò che il modello del «mercato onnipotente che sa e che può tutto» era «finito».

Erano dichiarazioni in cattiva fede, ricorda Tooze. Mentre fustigavano gli errori statunitensi, i politici europei sapevano perfettamente che i bilanci delle loro banche erano altrettanto gonfiati, e dalla stessa bolla il cui scoppio aveva appena abbattuto Lehman Brothers. Ma nel caso dell’Italia l’ottimismo di ministri e dei capi di governo sembrava giustificato. Le banche italiane non avevano riempito i loro bilanci di titoli “tossici” e la bolla del mercato immobiliare era stata di dimensioni trascurabili, se paragonata a quello che era accaduto in altri paesi. Nel gennaio del 2009 l’allora ministro dell’Economia Giulio Tremonti poteva dichiarare con soddisfazione che l’Italia si era salvata dal disastro perché le sue banche “non parlano inglese”.

I critici rispondevano a lui e al capo del suo governo, Silvio Berlusconi, che c’era poco da festeggiare perché l’Italia si trovava nella peggiore recessione della zona euro. Ma anche i più pessimisti non avevano ragioni per pensare che quella in corso fosse diversa da una recessione ciclica, di quelle che capitano quasi inevitabilmente ogni decina di anni. Nella seconda metà del 2009 l’economia iniziò a dare qualche modesto segnale di ripresa e in Italia si iniziò a respirare un’atmosfera di contagioso ottimismo. Mentre le istituzioni europee e il Fondo Monetario Internazionale intervenivano per salvare una dopo l’altra Irlanda, Grecia e Portogallo, il Sole 24 Ore assegnò a Tremonti il premio “uomo dell’anno” per aver «tenuto fermo il timone italiano nella tempesta della crisi».

Quando la marea si ritira, si vede chi nuotava nudo

Il meccanismo con cui la crisi si stava riversando da Wall Street all’Europa è ancora oggi oggetto di discussioni. Ma nelle sue linee essenziali le cose andarono all’incirca così: all’inizio degli anni Duemila i mercati internazionali furono sommersi da centinaia e centinaia di miliardi di dollari, frutto delle politiche espansive del governo Bush e soprattutto della Federal Reserve (anche detta Fed), la banca centrale americana che aveva abbassato i suoi tassi di interesse per fare fronte a una crisi finanziaria e all’incertezza causata dall’11 settembre. Nello stesso periodo i settori bancari di Stati Uniti ed Europa subirono la più grande deregolamentazione che si fosse vista dal dopoguerra.

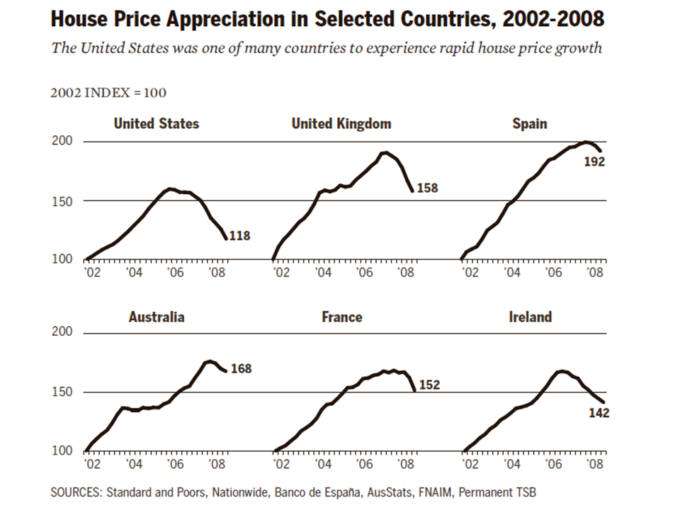

Gli economisti si sono divisi su quale dei due fenomeni fosse quello a cui attribuire maggiori responsabilità. Una semplificazione che farà arrabbiare molti è che i “monetaristi” e gli economisti di destra sostengono che la colpa sia soprattutto delle banche centrali e degli stati, mentre i keynesiani e gli economisti di sinistra sostengono che i privati e la deregolamentazione abbiano maggiori responsabilità. Quello su cui tutti sono d’accordo è che il mix tra soldi facili e poche regole è un pessimo mix. Il risultato fu la creazione di una serie di bolle finanziarie. La più grande fu quella dei cosiddetti mutui subprime, i mutui estremamente rischiosi che, impacchettati all’interno di titoli derivati, portarono al fallimento di Lehman Brothers. Altre bolle immobiliari si formarono in Irlanda, in Portogallo e in Spagna, mentre in Grecia fu il governo ad approfittare del credito facile di quegli anni.

La bolla dei mercati immobiliari in alcuni paesi selezionati (US Financial Crisis Inquiry Commission)

Dopo una lunga serie di avvisaglie nel corso del 2007 e del 2008, il fallimento di Lehman Brothers segnalò definitivamente lo scoppio della bolla. Gli investitori spostarono il loro denaro verso i “porti sicuri” – cioè titoli di stato di paesi ultra-solidi come Stati Uniti e Germania – e il flusso di denaro che aveva sommerso i mercati globali si disseccò. Il passaggio chiave tra crisi finanziaria e crisi fiscale avvenne quando gli stati europei più fragili cercarono di salvare le loro banche, ma i buchi da riempire si rivelarono così grandi da portare a un passo dal fallimento gli stati stessi. La Grecia, che aveva persino truccato i conti prima per entrare nell’euro e poi per nascondere il suo reale indebitamento, si ritrovò senza più nessuno disposto a prestarle denaro. Era una situazione che il finanziere statunitense Warren Buffett aveva descritto in occasione di un’altra crisi, quella scoppiata all’inizio degli anni 2000 con la bolla delle dot-com: «Quando la marea si ritira si vede chi stava nuotando nudo».

L’Italia, con le sue banche che “non parlavano inglese”, era rimasta relativamente immune da quella prima fase della crisi. Mentre negli altri paesi della periferia europea i governi aprivano voragini nei loro bilanci per salvare le banche in crisi, l’Italia mantenne il deficit sotto controllo. Con il senno di poi un intervento sulle banche italiane sarebbe stato forse necessario, ma all’epoca c’erano ottimi motivi per essere doppiamente prudenti e tenere la spesa sotto controllo. L’Italia era un “osservato speciale” a causa del suo enorme debito pubblico, pari a duemila miliardi di euro, il più alto d’Europa e uno dei più alti al mondo.

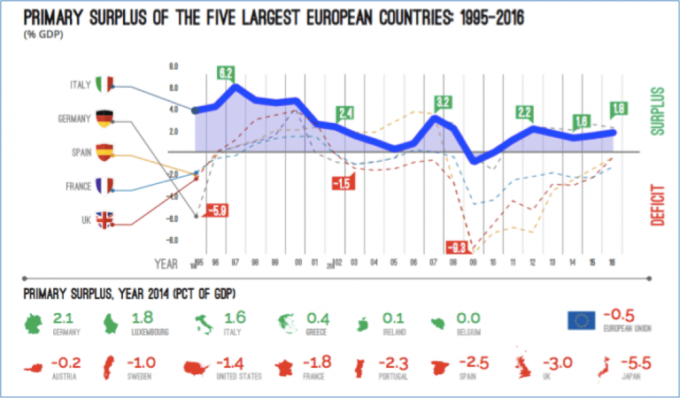

Agli occhi di molti tedeschi e nord europei l’Italia era un paese dove la spesa pubblica era stata gestita in maniera allegra fino all’arrivo della crisi, ma in realtà l’origine del debito pubblico italiano non era recente: risaliva all’epoca dei governi del cosiddetto “pentapartito” degli anni Ottanta. Quando arrivò la recessione del 2008-2009 l’Italia aveva da tempo cambiato corso. Nei 15 anni precedenti era stata il paese fiscalmente più disciplinato d’Europa e probabilmente uno dei più disciplinati al mondo. Tra il 1993 e il 2008 il suo rapporto debito/PIL era calato di quasi 20 punti percentuali rispetto al record toccato all’inizio degli anni Novanta. Il merito era soprattutto di una classe di tecnici e politici formata da persone come Carlo Azeglio Ciampi, il suo delfino Mario Draghi, Romano Prodi e Mario Monti. Un gruppo di tecnici abile a mantenere i conti in ordine, anche se meno capace di trovare una formula che riportasse il paese alla crescita economica, che per tutto il quindicennio rimase stagnante.

L’avanzo primario del governo italiano, cioè la spesa pubblica prima del pagamento degli interessi sul debito accumulato, uno dei principali indicatori di salute finanziaria per uno stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze)

L’avanzo primario del governo italiano, cioè la spesa pubblica prima del pagamento degli interessi sul debito accumulato, uno dei principali indicatori di salute finanziaria per uno stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze)

Tremonti non si dimostrò il migliore dei loro allievi: nel suo primo mandato da ministro dell’Economia, tra 2001 e 2006, arrivò quasi ad azzerare l’avanzo primario senza però riuscire a rimettere in moto la crescita. Ma quando arrivò la crisi la sua capacità di tenere a bada la smania di spesa del suo capo di governo, Silvio Berlusconi, fu molto apprezzata dai guardiani dei conti pubblici italiani. Nel settembre del 2010 Mario Monti scrisse sul Corriere della Sera che le politiche economiche di Tremonti avevano permesso al paese di attraversare la crisi con “danni molto inferiori a quelli di altri paesi pur considerati meno fragili”.

Pochi mesi dopo l’allora governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi, celebrò il fatto che anche grazie alla «prudente gestione della spesa durante la crisi» lo sforzo che l’Italia doveva fare per restare immune dal contagio economico «era minore che in molti altri paesi avanzati». Né Monti né Draghi immaginavano che nel giro di un anno Tremonti non sarebbe più stato ministro, e che sarebbe spettato a loro due il compito di salvare non soltanto l’Italia, ma l’intera Europa.

«Fate presto»

Nel frattempo, la risposta delle istituzioni europee alla crisi era stata lenta e inconsistente. Soltanto nel corso del 2010 il governo tedesco di Angela Merkel – con il contributo più o meno attivo della Francia e l’acquiescenza del resto dell’eurozona – arrivò ad elaborare una parziale ricetta di “salvataggio” basata su due pilastri. Da un lato, il paese in crisi che chiedeva aiuto avrebbe ricevuto dei prestiti in cambio dell’attuazione di severe misure di austerità e dell’implementazione di riforme (soprattutto privatizzazioni e liberalizzazioni del mercato del lavoro); dall’altro, i privati avrebbero dovuto contribuire al salvataggio.

Era il famoso “private sector involvement”, o “PSI”: significava che chi aveva prestato soldi a un’impresa fallita (una banca oppure uno stato, due termini che nella periferia dell’Europa stavano diventando sempre più interconnessi) avrebbe dovuto partecipare al fallimento sacrificando una parte del suo investimento. Il risultato immediato fu che i grandi investitori internazionali persero la certezza, o quasi, che avevano avuto fino a quel momento: vedersi sempre rimborsare i loro crediti dai paesi della zona euro. In risposta, cominciarono a chiedere premi sempre più alti per continuare a mettere i soldi nelle banche o nei titoli di stato dei paesi periferici. La differenza tra il rendimento che chiedevano per acquistare titoli di paesi ritenuti sicuri, come la Germania, e quello che domandavano agli altri iniziò ad allargarsi: lo “spread” aveva fatto il suo ingresso nel dibattito pubblico europeo.

La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Nicolas Sarkozy a passeggio sulla spiaggi di Deauville, in Normandia. Fu durante questo vertice che venne deciso che da quel momento i privati avrebbero dovuto essere coinvolti nei salvataggi di stati e banche (PHILIPPE WOJAZER/AFP/Getty Images)

Dopo Grecia, Irlanda e Portogallo, il candidato più ovvio per la successiva crisi era la Spagna, con il suo traballante settore bancario. Ma subito dopo arrivava l’Italia. Già alla fine del 2009 la recessione in Italia aveva cancellato i risultati dei lunghi anni di disciplina fiscale e il rapporto debito/PIL era tornato ai livelli del 1993. Anche se i conti erano in ordine, l’Italia aveva pur sempre il terzo debito pubblico più grande al mondo e un’economia stagnante oramai da un ventennio, da ben prima che la crescita si arrestasse in tutto il mondo. Nel corso dell’estate del 2011 lo spread italiano superò i cento punti e poi i duecento. Poi superò quello spagnolo, nonostante la Spagna si trovasse in difficoltà molto più immediate.

Secondo alcuni, le attenzioni ricevute dall’Italia non si spiegavano soltanto con i dati macroeconomici. «Quella che era venuta a mancare era la fiducia internazionale nel nostro paese», ha raccontato al Post Ferruccio De Bortoli, all’epoca direttore del Corriere della Sera. Il colpevole principale, secondo molti, era l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, indebolito dagli scandali sessuali, a capo di un governo diviso e sostenuto da una maggioranza frammentata. Nel corso dell’estate il Corriere diretto da De Bortoli chiese più volte a Berlusconi di risolvere la paralisi annunciando elezioni anticipate e promettendo di non ricandidarsi. Il Corriere non era il solo, ma Berlusconi rifiutò di compiere qualsiasi azione: disse che la crisi era un’invenzione dei media e rispose alle critiche dicendo che i ristoranti erano pieni.

La situazione intanto peggiorava. Lo spread continuava ad aumentare e in particolare cresceva il rischio specifico che gli investitori attribuivano all’Italia. A ottobre De Bortoli scrisse in un editoriale: «L’Italia non è la Grecia. È la settima economia al mondo, la seconda industria manifatturiera d’Europa. Ha più patrimonio che debiti. È ricca il doppio della Spagna. È perfettamente solvibile. Fine. Non merita ironie e sarcasmi». Il giorno prima, in un episodio destinato a restare a lungo nei ricordi di quegli anni, Merkel e Sarkozy avevano sorriso ironicamente quando a una conferenza stampa gli era stato domandato se si fidassero della capacità di Berlusconi di risolvere la situazione. «Abbiamo fiducia nell’insieme delle autorità italiane», aveva risposto Sarkozy con un sorriso sornione. La crisi, più che economica, appariva sempre più politica.

Di quali autorità parlasse Sarkozy era abbastanza chiaro. Nell’estate si erano fatte sempre più frequenti le voci del possibile arrivo di un governo tecnico, sotto l’auspicio del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Quando nel corso di un’intervista al TG5 chiesero a Mario Monti, ex commissario europeo all’epoca presidente della Bocconi ed editorialista del Corriere, se avrebbe accettato di guidare un governo, lui rispose che sperava che “non ce ne fosse il bisogno”. Anni dopo racconterà che proprio in quelle settimane era stato contattato per la prima volta dal presidente della Repubblica per sondare la sua disponibilità a guidare un governo emergenziale, se ce ne fosse stato bisogno.

Alla fine di ottobre, nei sotterranei del palazzo Justus Lipsius di Bruxelles, i leader europei si accordarono per il più massiccio “coinvolgimento del settore privato” fino a quel momento. Dopo un’estenuante trattativa durata tutta la notte i creditori privati della Grecia accettarono di perdere il 60 per cento dei loro investimenti nei titoli pubblici greci. Berlusconi trascorse la notte da solo nelle stanze riservate alla delegazione italiana. Nessun leader europeo aveva ragioni per consultarsi con lui. Alla conferenza stampa che si tenne all’alba Berlusconi apparve sfiancato ed esausto, senza nulla da dire. Fu il suo ultimo vertice europeo. Nei giorni successivi lo spread superò i 500 punti.

Una settimana dopo Berlusconi subì l’ultimo attacco nel corso del G20 di Cannes. I leader europei gli chiesero di accettare un intervento del Fondo Monetario Internazionale in Italia. L’allora segretario al Tesoro americano Timothy Geithner ha raccontato nelle sue memorie che in quell’occasione ricevette dagli altri leader la richiesta di fare forti pressioni affinché Berlusconi si dimettesse. Geithner si rifiutò e Berlusconi resistette. Fu il suo ultimo atto da presidente del Consiglio. Tornato in Italia «Berlusconi si accorse che non solo aveva perso la fiducia internazionale, ma che aveva perso anche il consenso interno e i numeri in Parlamento», racconta De Bortoli. Quando Berlusconi non riuscì a ottenere la maggioranza in un voto al Senato, il 12 novembre, presentò le dimissioni al presidente della Repubblica. In giornata lo spread aveva toccato il record di 574 punti base. Con una mossa politicamente molto scaltra, Napolitano nominò Monti senatore a vita, mettendolo al centro della crisi politica, e poi gli affidò l’incarico di presidente del Consiglio. Monti ottenne la fiducia di tutti i principali gruppi parlamentari di centro, centrodestra e centrosinistra. Alla cerimonia del passaggio della campanella con il suo successore, Berlusconi apparve sorridente e sollevato come non lo si vedeva da mesi.

Austerità

Il nuovo presidente del Consiglio Mario Monti non poteva essere più diverso dal suo predecessore. Faceva parte di quella generazione di tecnici che aveva contribuito in maniera determinante all’adesione italiana alla costruzione europea negli anni Novanta. Per lui la salvezza del paese passava per la disciplina di bilancio, il taglio della spesa pubblica, l’aumento della flessibilità sul lavoro e le privatizzazioni. I lati più aspri di questo programma andavano moderati con un rafforzamento delle tutele sociali per le quali non sempre, durante il suo governo, si sarebbero trovati il tempo e le risorse.

Meno di un mese dopo il suo giuramento da presidente del Consiglio, nel tardo pomeriggio di domenica 4 dicembre, Mario Monti si rivolse in diretta televisiva agli italiani per illustrare la sua manovra economica. Per Monti il salvataggio del paese passava per una manovra da 30 miliardi di euro destinati a ridurre il deficit e a portare il paese in pareggio di bilancio entro due anni. Dodici miliardi arrivavano dai tagli di spesa, in buona parte agli enti locali, altri 18 dagli aumenti di tasse. Ma il piatto principale del decreto “Salva Italia”, come era stato battezzato, era la riforma delle pensioni che spostava l’età di pensionamento a 66 anni, una delle più severe d’Europa.

All’epoca il decreto “Salva Italia” fu approvato da quasi tutte le forze politiche, e accolto come un male necessario da gran parte degli opinionisti. Col tempo, però, i critici dell’austerità si sono fatti più numerosi. Anche in Italia sono iniziate a circolare sempre più frequentemente le opinioni di economisti come Paul Krugman, che criticano l’idea di tagliare la spesa e alzare le tasse in un momento di recessione. Anche il Fondo Monetario Internazionale ha fatto poi autocritica, dichiarando che negli anni cruciali aveva sottovalutato l’impatto dell’austerità sull’economia.

Secondo molti altri, comunque, quello portato avanti da Monti fu un passaggio essenziale per salvare il paese, per quanto doloroso. All’epoca, sostengono, era necessario fornire una rassicurazione agli investitori e questa rassicurazione non poteva che arrivare con “le lacrime e il sangue” di una manovra draconiana. Chi sostiene l’austerità, anzi, spesso rimprovera a Monti di non essere andato fino in fondo. De Bortoli è uno di loro. L’austerità, ha detto al Post, fu «brutale, ma necessaria ed efficace». Il governo però mancò del coraggio di tagliare a fondo la spesa improduttiva, il che avrebbe permesso di liberare risorse con cui stimolare l’economia; e mancò di energia nel riformare il mercato del lavoro, rendendolo più flessibile come poi avrebbero fatto i governi successivi. «Monti poi fece l’errore capitale di candidarsi alle elezioni del 2013», conclude De Bortoli. «Il che finì con il segnare in maniera negativa tutta la sua esperienza».

Whatever it takes

Quel che è certo oggi è che non fu l’austerità da sola a salvare il paese. Nel marzo del 2012, quattro mesi dopo l’inizio del governo Monti, lo spread era tornato a salire, questa volta quello italiano poco meno di quello spagnolo. La causa scatenante era stata la crisi bancaria spagnola, ma quando a giugno venne raggiunto un accordo per fornire 60 miliardi di euro di aiuti alla Spagna, i mercati non si tranquillizzarono. Il problema era che il “protocollo di salvataggio” utilizzato fino a quel momento – prestiti in cambio di austerità e coinvolgimento dei privati – mancava di un terzo fondamentale pilastro necessario. Serviva un’entità che avesse risorse sufficienti da riempire il vuoto lasciato dalla fuga dei grandi investitori internazionali. Qualcuno che potesse acquistare titoli di stato e sostenerne il prezzo fino a che la crisi non fosse passata.

Il candidato più ovvio per questo ruolo era la BCE, la banca centrale europea. Acquistare titoli pubblici dopotutto era quello che altre banche centrali – come la Fed statunitense e la Banca d’Inghilterra – facevano da anni. Ma la Fed americana ha da un lato la missione di mantenere i prezzi stabili e dall’altro quella di garantire la piena occupazione, ha cioè una responsabilità generale sul benessere dell’economia americana. La BCE ha invece un mandato più limitato, che riguarda solo la stabilità dei prezzi. Per tutta la prima fase della crisi la BCE intese questo mandato nella maniera più ristretta possibile. Tooze nel suo libro la definisce una decisione «rovinosa».

Il 25 luglio 2012 lo spread sui titoli di stato italiani raggiunse quota 536, poco meno del livello che aveva toccato prima delle dimissioni di Berlusconi. Il giorno dopo, giovedì 26 luglio, il nuovo governatore della BCE, Mario Draghi, entrato in carica l’ottobre precedente, tenne un discorso a un forum di investitori a Londra. Disse che l’euro era stato creato in maniera per certi versi approssimativa, ma con la crisi i suoi difetti stavano venendo a mano a mano riparati.

I paesi europei si erano accordati per mantenere bilanci prudenti ed equilibrati e avevano creato un fondo comune per sostenere paesi in difficoltà (l’ESM). Avevano messo in chiaro, insomma, che l’unico modo di uscire dalla crisi era con più Europa, non con meno Europa. A quel punto, Draghi disse la cosa più forte. «È c’è un altro messaggio che voglio darvi quest’oggi. All’interno del nostro mandato faremo qualsiasi cosa sia necessaria per preservare l’euro». E dopo una pausa scenica aggiunse: «E credetemi, sarà abbastanza».

Anche se non fu subito chiaro, con quelle parole Draghi aveva messo fine alla crisi.

Gli investitori credettero che Draghi, messo alle strette, non avrebbe rinunciato a mettere in campo la potenza di fuoco infinita della BCE per sostenere i paesi in difficoltà e salvare l’euro. Gli spread di Italia e Spagna dal giorno successivo iniziarono a scendere, per non tornare più sui livelli che avevano raggiunto. Ci vollero anni – fino all’approvazione del famoso Quantitative Easing – perché le parole di Draghi si traducessero in realtà e la BCE iniziasse massicci programmi di acquisto di titoli di stato. Ma il messaggio era chiaro già dal pomeriggio del 26 luglio. Draghi aveva messo la potenza della BCE a sostegno dell’euro come non era mai stato fatto prima.

Gli effetti della crisi

Terminato il rischio di una bancarotta e di un’uscita dall’euro, all’Italia rimasero da fare i conti con gli effetti della crisi. Il 2012 era stato un anno devastante per l’economia italiana, il peggiore dal 2009. Il PIL si era contratto di quasi il 3 per cento. I disoccupati sfioravano i 3,5 milioni, la disoccupazione giovanile raggiunse il record del 44 per cento. Il 2013 fu un altro anno di recessione. Nel 2014 l’economia rimase stagnante e un accenno di ripresa, lenta e parziale, si vide soltanto nel 2015. Tre anni dopo, nel 2018, l’economia stenta ancora a ripartire.

Quello uscito dalla crisi è un paese più fragile e povero, racconta oggi al Post Enrico Giovannini, presidente dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Giovannini conosce bene questi numeri: tra 2009 e 2013 è stato presidente dell’Istat, per poi diventare ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel governo Letta. Il reddito disponibile delle famiglie, per esempio, è tornato al livello degli anni Novanta. «È come se il paese avesse perso in media un quarto di secolo», spiega. Milioni di persone nel frattempo sono finiti sotto la soglia di povertà, una statistica per la quale oggi siamo «al record storico». Le diseguaglianze sono aumentate: quelle tra ricchi e poveri, quelle tra Nord e Sud, tra città e periferie, tra imprese che esportano e hanno successo e imprese legate al mercato interno che soffrono.

Anche i dati sul lavoro, che a prima vista sembrano positivi, non sono così incoraggianti: «L’occupazione è tornata ai livelli ante crisi se la misuriamo in numero di occupati, ma le statistiche considerano occupato anche chi lavora un’ora a settimana. Se andiamo a guardare le unità di lavoro, siamo a più di un milione sotto al livello raggiunto prima della crisi». Il cambiamento più profondo, per Giovannini, è però di natura profonda e psicologica: «ha a che fare con l’idea che il futuro non sarà necessariamente migliore del passato». Le attuali generazioni sono le prime da lungo tempo a sapere che le loro condizioni di vita saranno mediamente peggiori di quelle dei loro genitori, «e una democrazia che non cresce è più difficile da gestire».

Giovannini non è il solo a pensare che la crisi finanziaria, diventata in Europa crisi economica e crisi fiscale, si sia trasformata in ultima analisi in una crisi politica. Per molti l’Italia è il paese dove questa mutazione è stata più evidente. Le ultime elezioni hanno strapazzato i partiti che avevano dominato gli ultimi quindici anni e portato all’ascesa di una forza politica nuova, il Movimento 5 Stelle, e di una completamente rinnovata, la Lega di Matteo Salvini. Questi nuovi partiti rinnegano tutto ciò che è avvenuto in passato: non soltanto gli anni dell’austerità, ma anche quelli del sobrio rigore e della disciplina di bilancio che hanno portato l’Italia a integrarsi nel progetto europeo.

La loro protesta per il momento è limitata alle parole; nei fatti promettono di rimanere all’interno di quei paletti che in passato hanno tanto criticato. Se manterranno le promesse delle ultime settimane, è probabile che almeno in economia assisteremo a una lenta normalizzazione della situazione. Se invece cercheranno di spingere i limiti che impongono loro l’Europa e i mercati finanziari, fino ad arrivare alla rottura, vorrà dire che l’ultimo capitolo della storia della crisi dovrà ancora essere scritto.