Stasera, spaghetti alla Ungaretti

Oppure il risotto patrio di Carlo Emilio Gadda? Un nuovo ricettario letterario mette insieme piatti e ricette inventati o amati dagli scrittori italiani

Mangiarsi le parole. 101 ricette d’autore è un ricettario letterario appena pubblicato dalla casa editrice Skira e curato da Luca Clerici, professore di letteratura italiana all’Università degli Studi di Milano. Raccoglie consigli su come preparare piatti della tradizione contemporanei o completamente inventati da scrittori e giornalisti italiani dal Novecento a oggi, come Giovanni Pascoli, Sibilla Aleramo, Gianrico Carofiglio e Chiara Gamberale: la prima ricetta è del 1926, il “Balsamo di Ciprigna” di Omero Rompini, la più recente del 2017, di Stefania Giannotti. Il libro fa parte del più ampio progetto “Mangiarsi le parole”, che ripercorre e approfondisce il rapporto tra cibo, vino e letteratura italiana, che è iniziato con l’EXPO di Milano e ha portato a seminari, articoli, convegni, un sito di prossima apertura e appunto il ricettario.

Il libro è diviso in due parti, i Menù alla carta e i Menù a tema. Nella prima le ricette sono suddivise in portate in ordine alfabetico, dall’aperitivo ai dolci: sono sette sezioni, ognuna aperta da una overture, ovvero un ricordo, un aneddoto o una riflessione appositamente scritta da un autore contemporaneo: Simonetta Agnello-Hornby, Antonio Franchini, Giuseppe Lupo, Michele Mari, Walter Siti, Hans Tuzzi e Andrea Vitali. Anche la seconda sezione è suddivisa in sette parti, ognuna con un menu a tema, dall’afrodisiaco, al dietetico, a quello rosa (scritto solo da donne) e giallo. Conclude l’elenco per ordine alfabetico delle ricette, con l’indicazione della fonte più antica e completa, e una raccolta di immagini a tema tratte da libri per bambini, riviste, documenti e lettere; le ricette invece sono accompagnate da disegni dell’illustratore statunitense John Alcorn, conservati nel Centro APICE dell’Università degli Studi di Milano.

Molte delle ricette provengono dalla rubrica “La tavola dei buongustai” della Cucina italiana, la storica rivista di gastronomia fondata nel 1929, che raccoglieva quelle proposte da esponenti della buona società, delle istituzioni e dell’industria dell’epoca, e soprattutto di scrittori e giornalisti, come Filippo Tommaso Marinetti, Massimo Bontempelli e Corrado Govoni. Altra fonte di ispirazione è Gli intellettuali in cucina, un manualetto uscito nel 1933 che raccoglieva sempre ricette proposte da intellettuali. Per le vostre prossime cene potrete quindi spaziare tra gli arancini di Montalbano consigliati da Andrea Camilleri, lo spezzatino di Grazia Deledda, la polenta di Arrigo Boito, o la zuppa di tartaruga di Umberto Eco. Qui di seguito potete provare la costata “novecentesca” di Massimo Bontempelli, da servire con insalatina fresca e mai con verdura cotta, il celebre risotto alla milanese di Carlo Emilio Gadda (con indicazioni minuziosissime, comprese su quale burro e zafferano comprare) e, da preparare al volo in emergenza, gli spaghetti alla Ungaretti, che solo per il nome vi faranno comunque fare bella figura.

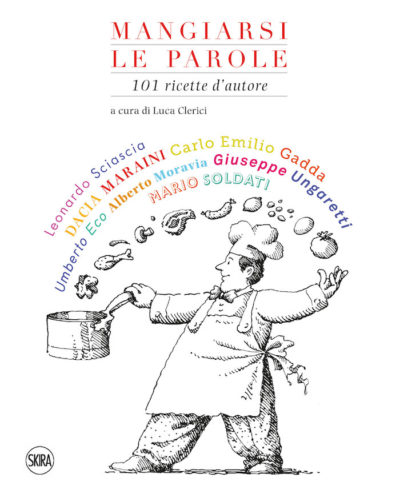

La copertina del libro

Spaghetti alla Ungaretti

di Giuseppe Ungaretti

Ingredienti: dose per 4 persone

Spaghetti piuttosto fini g 400

Parmigiano grattugiato g 40

Burro g 80

Un pizzico di comino

Un pizzico di noce moscata

Un cucchiaio di pan grattato finissimo

Sale

Lessare gli spaghetti in acqua bollente e salata. Far dorare il burro. Mescolare il pan grattato con il comino, la noce moscata e il formaggio. Scolare gli spaghetti, versarli in una terrina ed unire il formaggio con gli altri ingredienti. Rimescolare, aggiungere il burro e mescolare ancora. Servire subito gli spaghetti ben caldi.

Da “La Cucina Italiana. Giornale di gastronomia per le famiglie e per i buongustai”, anno XXXIV, n. 10, ottobre 1963, p. 1171

(Keystone/Getty Images)

Risotto patrio. Rècipe

di Carlo Emilio Gadda

L’approntamento di un buon risotto alla milanese domanda riso di qualità, come il tipo Vialone, dal chicco grosso e relativamente più tozzo del chicco tipo Carolina, che ha forma allungata, quasi di fuso. Un riso non interamente “sbramato”, cioè non interamente spogliato del pericarpo, incontra il favore degli intendenti piemontesi e lombardi, dei coltivatori diretti, per la loro privata cucina. Il chicco, a guardarlo bene, si palesa qua e là coperto dai residui sbrani d’una pellicola, il pericarpo, come da una lacera veste color noce o color cuoio, ma esilissima: cucinato a regola, dà luogo a risotti eccellenti, nutrienti, ricchi di quelle vitamine che rendono insigni i frumenti teneri, i semi, e le loro bucce velari. Il risotto alla paesana riesce da detti risi particolarmente squisito, ma anche il risotto alla milanese: un po’ più scuro, è vero, dopo e nonostante l’aurato battesimo dello zafferano.

Recipiente classico per la cottura del risotto alla milanese è la casseruola rotonda, e la ovale pure, di rame stagnato, con manico di ferro: la vecchia e pesante casseruola di cui da un certo momento in poi non si sono più avute notizie: prezioso arredo della vecchia, della vasta cucina: faceva parte come numero essenziale del “rame” o dei “rami” di cucina, se un vecchio poeta, il Bassano, non ha trascurato di noverarla ne’ suoi poetici “interni”, ove i lucidi rami più d’una volta gurano sull’ammattonato, a captare e a rimandare un raggio del sole che, digerito dagli umani il pranzo, concocto prandio, decede. Rapitoci il vecchio rame, non rimane che aver fede nel sostituto: l’alluminio.

La casseruola, tenuta al fuoco pel manico e per una presa di feltro con la sinistra mano, riceva degli spicchi o dei minimi pezzi di cipolla tenera, e un quarto di ramaiolo di brodo, preferibilmente brodo al foco, e di manzo: e burro lodigiano di classe. Burro, quantum prodest, udito il numero de’ commensali. Al primo soffriggere di codesto modico apporto butirroso-cipollino, per piccoli reiterati versamenti sarà buttato il riso: a poco a poco, fino a raggiungere un totale di due tre pugni a persona, secondo appetito prevedibile degli attavolati: né il poco brodo vorrà dare inizio per sé solo a un processo di bollitura del riso: il mestolo (di legno, ora) ci avrà che fare tuttavia: gira e rigira. I chicchi dovranno pertanto rosolarsi e a momenti indurarsi contro il fondo stagnato, ardente, in codesta fase del rituale, mantenendo ognuno la propria “personalità”: non impastarsi e neppure aggrumarsi.

Burro, quantum sufficit, non più, ve ne prego; non deve far bagna, o intingolo sozzo: deve untare ogni chicco, non annegarlo. Il riso ha da indurarsi, ho detto, sul fondo stagnato. Poi a poco a poco si rigonfia, e cuoce, per l’aggiungervi a mano a mano del brodo, in che vorrete esser cauti, e solerti: aggiungete un po’ per volta del brodo, a principiare da due mezze ramaiolate di quello attinto da una scodella “marginale”, che avrete in pronto. In essa sarà stato disciolto lo zafferano in polvere, vivace, incomparabile stimolante del gastrico, venutoci dai pistilli disseccati e poi debitamente macinati del ore. Per otto persone due cucchiaini da caffè. Il brodo zafferanato dovrà per tal modo aver attinto un color giallo mandarino: talché il risotto, a cottura perfetta, venti ventidue minuti, abbia a risultare giallo-arancio: per gli stomaci timorati basterà un po’ meno, due cucchiaini rasi, e non colmi: e ne verrà fuori un giallo chiaro canarino. Quel che più importa è adibire al rito un animo timorato degli dèi è reverente del reverendo Esculapio o per dir meglio Asclepio, e immettere nel sacro “risotto alla milanese” ingredienti di prima qualità: il suddetto Vialone con la suddetta veste lacera, il suddetto Lodi (Laus Pompeia), e i suddetti spicchi di cipolle tenere; per il brodo, un lesso di manzo con carote sedani, venuti tutti e tre dalla pianura padana, non un toro pensionato, di animo e di corna balcaniche: per lo zafferano consiglio Carlo Erba Milano in boccette sigillate: si tratterà di dieci dodici, al massimo quindici, lire a persona: mezza sigaretta! Non ingannare gli dei, non obliare Asclepio, non tradire i familiari, né gli ospiti che Giove Xenio protegge, per contendere alla Carlo Erba il suo ragionevole guadambio. No! Per il burro, in mancanza di Lodi potranno sovvenire Melegnano Casalbuttano Soresina; Melzo, Casalpusterlengo; tutta la bassa milanese al disotto della zona delle risorgive, dal Ticino all’Adda e insino a Crema e Cremona. Alla margarina dico no! E al burro che ha il sapore delle saponette: no!

Tra le aggiunte pensabili, anzi consigliate o richieste dagli iperintendenti e ipertecnici, figurano le midolle di osso (di bue) previamente accantonate e delicatamente serbate a tanto impiego in altra marginale scodella. Si sogliono deporre sul riso dopo metà cottura all’incirca: una almeno per ogni commensale: e verranno rimestate e travolte dal mestolo (di legno, ancora) con cui si adempia all’ultimo ufficio risottiero. Le midolle conferiscono al risotto, non più che il misuratissimo burro, una sobria untuosità: e assecondano, pare, la funzione ematopoietica delle nostre proprie midolle. Due o più cucchiai di vin rosso e corposo (Piemonte) non discendono da prescrizione obbligativa, ma, chi gli piace, conferiranno alla vivanda quel gusto aromatico che ne accelera e ne favorisce la digestione.

Il risotto alla milanese non deve essere scotto, ohibò, no! solo un po’ più che al dente sul piatto: il chicco intriso ed enfiato de’ suddetti succhi, ma chicco individuo, non appiccicato ai compagni, non ammollato in una melma, in una bagna che riuscirebbe spiacevole. Del parmigiano grattuggiato è appena ammesso, dai buoni risottai; è una cordializzazione della sobrietà e dell’eleganza milanesi. Alle prime acquate di settembre, funghi freschi nella casseruola; o, dopo San Martino, scaglie asciutte di tartufo dallo speciale arnese affetta-trifole potranno decedere sul piatto, cioè sul risotto servito, a opera di premuroso tavolante, debitamente remunerato a cose fatte, a festa consunta. Né la soluzione funghi, né la soluzione tartufo arrivano a pervertire il profondo, il vitale, nobile significato del risotto alla milanese.

Da Verso la Certosa, in Saggi giornali favole e altri scritti, I, a cura di Liliana Orlando, Clelia Martignoni, Dante Isella, Garzanti, Milano 1991, pp. 369-371. Prima edizione: R. Ricciardi, Napoli 1961).

Risotto allo zafferano con ossobuco, Milano

(LaPresse/Nicola Vaglia)

Costata alla fiorentina

di Massimo Bontempelli

La Costata alla fiorentina è il piatto novecentista per eccellenza, perché meglio d’ogni altro sa attuare quelli che sono gli ideali d’ogni puro novecentista: semplicità, profondità (succulenta e nutriente, e questi sono due requisiti che nel campo della cucina corrispondono a ciò che è in filosofia e in arte il profondo), passione (perché la Costata alla fiorentina non può immaginarsi se non sanguinante, e chi comanda “una costata molto cotta” mi assomiglia a chi dicesse “a me le donne piacciono molto grinzose”, o cercasse una rosa dal profumo di sigaro toscano), immediatezza (perché la costata non è né il pretesto né il centro d’un accordo complesso di sapori, ma è pura come un corpo semplice e raggiunge ognuno dei suoi effetti direttamente con le sole sue intrinseche virtù).

Ha detto Brillat-Savarin (travasando da un campo all’altro il motto oraziano orator fit poeta nascitur, che anch’io ho travasato un’altra volta dicendo poeti si diventa, impiegati si nasce) ha detto che “cuoco si diventa, rosticciere si nasce”. Perciò la composizione della perfetta Costata alla fiorentina va affidata d’ordinario piuttosto al rosticciere che al cuoco. Comunque, certo è che tutti, anche i dilettanti, credono di saper mettere insieme una costata alla fiorentina, ma pochissimi riescono in questo al sublime; e ciò appunto per la sua semplicità, che non ammette varianti ingannevoli, non tollera maschere, rifugge dalla complessità piena di agguati.

La prima norma per ottenere una ottima costata, è di non cuocerne una sola e isolata, ma preparare un pezzo abbastanza grande da ricavarne parecchie, che non si taglieranno se non a cottura compiuta. L’ideale è di porre a fuoco un pezzo da dividere in cinque porzioni, delle quali le eccellenti saranno quelle che portano i numeri 2 e 4, cioè le due immediatamente vicine, da una parte e dall’altra, alla porzione centrale; perché le laterali (n. 1 e 5) riescono fatalmente troppo rosolate, e la centrale (numero 3) non può non soffrire di un soverchio afflusso del sangue nel suo centro.

Lascerai un’ora intera il pezzo nella concia (olio, sale, pepe e limone, ma quest’ultimo con grande parsimonia).

Non metterai l’aglio nella concia, ma con aglio bene schiacciato strofinerai gagliardamente tutto il pezzo di carne prima di immergerlo. (Qualche posatore qui vorrà dirmi che l’aglio va abolito in qualunque funzione. No: è un pregiudizio da damina settecentesca o da rammollito; anche chi non ama l’aglio, non può non apprezzare la meravigliosa, sana, eccitante vibrazione di sapore che dà l’aglio. L’aglio che dava fastidio a Orazio – e Mecenate faceva apposta a fargliene mangiare di sorpresa – era aglio a pezzi e poco cotto; senza contare che Orazio non ne temeva il sapore ma soltanto le conseguenze immediate).

Come la Costata è cibo elementare e primigenio, così ne è elementare lo strumento di cottura, cioè la graticola, e non occorre dare istruzioni circa la scelta di esso; né d’altra parte starò a insegnare che il solo fuoco da adoperare è quello di brace, che non credo vi sia in tutto il mondo persona che possa immaginare di cuocere una costata sul gas. Basterà dunque ricordare che la Costata deve essere voltata una volta sola. Quando sappiamo che una parte è cotta e che perciò occorre voltare dall’altra parte? Mio Dio, quando si stacca da sé. Anche qui, credo che se stessi a raccomandare di non tentarla con la forchetta per non bucarla e far uscire il sangue, farei ridere persino i polli che per caso stessero cuocendo nella casseruola accanto.

Quando è quasi cotta, si può spalmarvi sopra un leggero “pesto” (la parola genovese è ottima e ha di buon diritto acquistata la cittadinanza in tutta l’Italia) di prezzemolo e d’aglio. Io per conto mio la preferisco senza, ma non tolgo il saluto a chi ce lo fa mettere.

L’accompagnamento ideale per la Costata alla fiorentina è l’insalatina tenera; o, se non ne è la stagione, qualunque altra insalata: in ogni modo erbaggio crudo, e verde.

(Dirò in generale che la verdura cotta non l’approvo come contorno, ma che la vorrei sempre presentata come piatto autonomo. Si escludono da tale osservazione le patate fritte; le quali sono un altro di quei cibi fondamentali imperfezionabili mediante cui l’arte culinaria ha da secoli raggiunto il senso dell’assoluto).

Da “La Cucina Italiana. Giornale di gastronomia per le famiglie e per i buongustai”, a. V, n. 5, 15 maggio 1933, p. 6

(REMY GABALDA/AFP/Getty Images)