Cosa potrebbe diventare Spotify

Tra pochi giorni si quoterà alla borsa di New York: potremmo iniziare a capire se è davvero il Netflix della musica o se invece farà la stessa fine di Deezer o Grooveshark

Spotify, società fondata nel 2008 in Svezia, offre il più importante servizio di musica in streaming al mondo: è presente in 65 paesi e ha 157 milioni di utenti, 70 milioni dei quali iscritti alla versione a pagamento. Permette di ascoltare 35 milioni di canzoni, divise in almeno due miliardi di playlist. Il 3 aprile ci sarà il momento più importante della sua storia: la quotazione alla borsa di New York, che darà un valore alla società e dirà quanta fiducia gli investitori hanno per il suo futuro. Come ha scritto Lucas Shaw su Bloomberg, «gli investitori decideranno se è rilevante il fatto che il più importante servizio di musica in streaming al mondo non guadagni niente».

Come si è visto nei documenti che Spotify ha da poco inviato alla SEC, il corrispettivo americano della Consob, la società opera in perdita da alcuni anni, per il semplice fatto che all’aumentare dei suoi utenti aumenta anche la sua principale voce di spesa: i diritti d’autore agli autori delle canzoni ascoltate. Shaw ha fatto notare che Spotify «ha salvato la musica» – perché fa guadagnare soldi alle case discografiche, facendo pagare utenti che altrimenti ascolterebbero musica illegalmente – ma deve ora preoccuparsi di «salvare se stessa», trovando un modello di business che funzioni.

Spotify fu fondata nel 2008 da Martin Lorentzon e Daniel Ek, che ne è l’attuale CEO. Ek ha 35 anni e prima di diventare il CEO di Spotify ha lavorato per eBay, per una società di pubblicità online e per la società che gestiva il videogioco Stardoll. Ha raccontato di aver pensato a una società di musica in streaming nel momento in cui chiuse Napster, nel 2002, e aprì Kazaa, un servizio che aveva un nome diverso ma faceva la stessa cosa. Ha detto di aver pensato che l’unico modo per battere lo streaming illegale era offrire un servizio migliore. Ek ha raccontato che il nome Spotify nacque per caso dopo che lui capì male un altro nome (non si sa quale) pronunciato da Lorentzon. Ora la sua società ha più utenti paganti di tutti i suoi concorrenti messi insieme: il suo rivale principale, Apple Music, ha 38 milioni di iscritti.

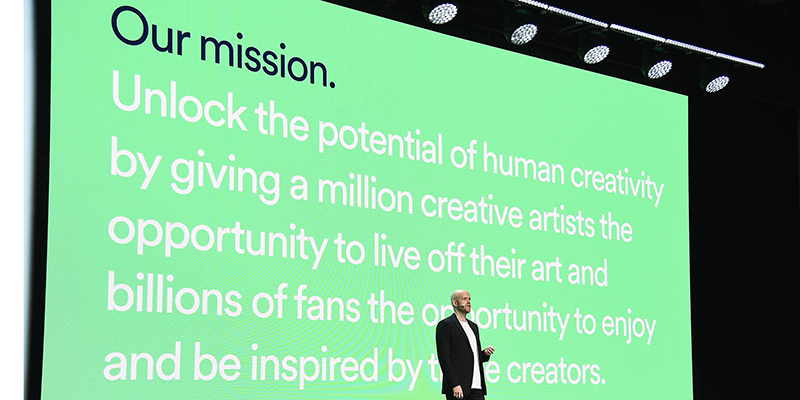

Pochi giorni fa, in una lettera indirizzata a futuri possibili acquirenti delle azioni di Spotify, Ek ha scritto che la società vuole rendere obsolete le case discografiche e connettere direttamente musicisti e fruitori, affinché «gli artisti possano produrre e pubblicare da soli la loro musica, senza gli ostacoli del vecchio modello».

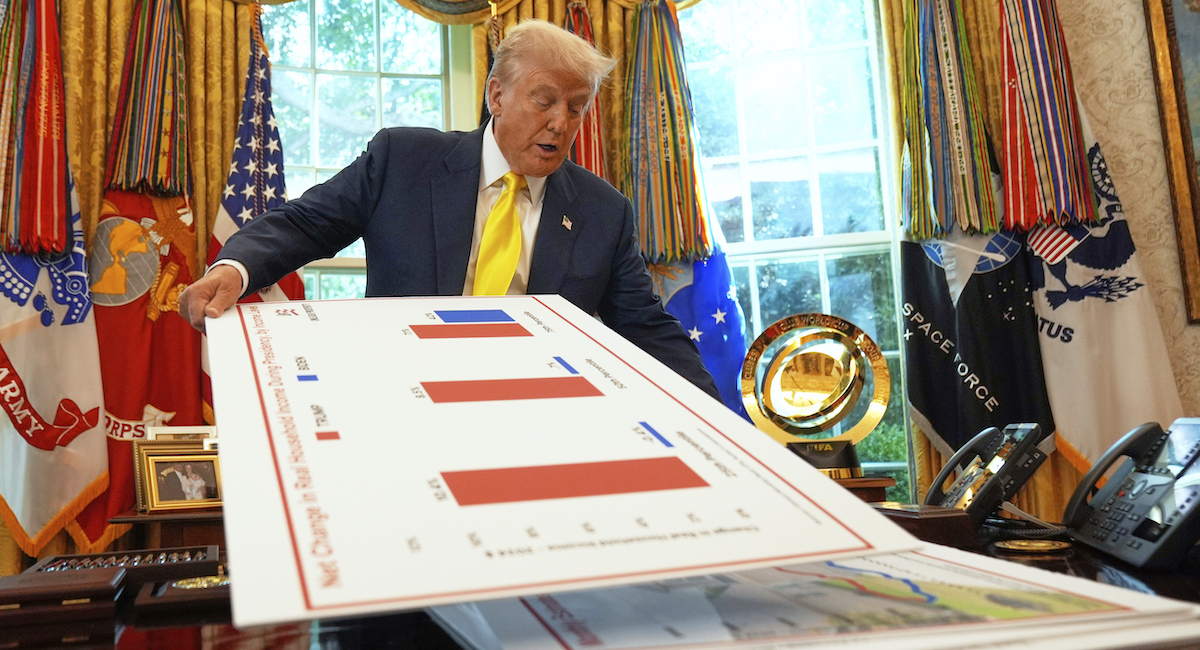

È difficile dire in cosa consista effettivamente questo “nuovo modello”, se esiste. Nel 2016 Spotify ha avuto entrate complessive di circa tre miliardi di euro e al momento quasi tutti i soldi guadagnati da Spotify arrivano dagli utenti che pagano l’abbonamento. Spotify ha però speso più di due miliardi per pagare i diritti d’autore a artisti e case discografiche. A queste spese vanno aggiunti tutti gli altri costi: lo stipendio dei 3.500 dipendenti, la comunicazione, la gestione dei server e tutti gli altri costi di ogni normale società. In sintesi: sono anni che Spotify spende più di quanto incassa.

Nel 2014 ha avuto una perdita operativa di circa 200 milioni di euro; nel 2016 è stata di circa mezzo miliardo. Tutto questo, nonostante dal 2011 al 2016 i suoi utenti siano aumentati dell’800 per cento. Spiega Shaw: «È difficile fare profitti quando i proprietari dei diritti d’autore si prendono 75 centesimi di ogni dollaro che ti entra».

"The value of a company is the sum of all problems solved" – ML … So, problems to me aren't just bad, they are necessary to create value.

— Daniel Ek (@eldsjal) March 20, 2018

C’è chi pensa persino che Spotify rischi di fare la fine di altri servizi musicali che sembravano avere un futuro promettente e poi sono spariti o non sono mai diventati davvero protagonisti, come Spotify finora è riuscito a essere: Pandora, Deezer, Grooveshark, MOG, Songza o Rdio. Il primo problema nel campo musicale è che ci sono tre case discografiche – Sony, Universal e Warner – che controllano gran parte del mercato: su Spotify, nove canzoni su dieci sono di queste tre case discografiche. Sembra che Spotify sia riuscita, a fatica, a convincere Sony, Universal e Warner a collaborare per il loro stesso bene: ma questo compromesso ha avuto dei costi notevoli.

Il secondo problema è che il suo principale rivale, Apple, ha molti più soldi e usa la musica solo come mezzo per convincere i suoi utenti a comprare i suoi prodotti. Apple può permettersi di perdere soldi nei contratti con Sony, Universal e Warner a patto che serva a vendere più iPhone, perché è lì che guadagna i suoi soldi. Spotify deve quindi riuscire a sconfiggere Apple, cioè una società molto più grande e disposta a operare in perdita, senza poter gareggiare alla pari.

La soluzione, secondo molti, è che Spotify punti a diventare per l’audio quello che Netflix è per il video: non a caso, prima di quotarsi in borsa Ek ha assunto Barry McCarthy, che lavorò a Netflix come CFO (capo dell’area finanziaria) quando la società si quotò in borsa. Tra le due società c’è però una grande differenza: Netflix spende tanti soldi per comprare o, sempre più spesso, produrre contenuti, e solo in un secondo momento chiede soldi agli utenti (e può reinvestire come vuole quei soldi). Spotify al contrario non produce niente, e quando chiede soldi agli utenti e deve girarne gran parte ai veri proprietari dei contenuti: il margine per investire e migliorare il servizio non è molto.

Spotify ha però diversi altri modi per guadagnare soldi: potrebbe iniziare a vendere le importanti informazioni che raccoglie sui gusti musicali degli utenti; potrebbe chiedere percentuali sui biglietti che gli utenti comprano dopo aver ascoltato qualche cantante sulla sua piattaforma; potrebbe – e ha già iniziato – organizzare eventi, festival, tour e concerti, magari basati sulle sue popolarissime playlist; su quelle create e curate direttamente da Spotify viene ascoltata il 30 per cento della musica ascoltata sulla piattaforma, e alcune sono seguite da milioni di utenti e sono determinanti nel successo di un cantante. Ha anche iniziato a interessarsi ai podcast (un settore dove non ci sono case discografiche) e a farsi dare soldi dai cantanti che vogliono promuovere le proprie canzoni nelle playlist più popolari.

La società ha tra l’altro scelto di quotarsi con un meccanismo raro, che permette tempi più rapidi e minori vincoli per la quotazione ma che prevede maggiori rischi per la società che decide di quotarsi. La società offrirà infatti le proprie azioni in modo diretto, non con una IPO (acronimo inglese di offerta pubblica iniziale). Significa, semplificando un po’, che Spotify non metterà sul mercato nuove azioni ma permetterà agli attuali investitori di vendere le loro quote. In tutto saranno disponibili il 31 per cento delle quote di Spotify. Sembra che abbia fatto questa scelta perché non ha bisogno di soldi nel breve termine (ne perde un po’, ma per ora va bene così), ma di fiducia a lungo termine da parte degli investitori.