A Trump manca una strategia per la Libia

Nessuno ha ancora capito le intenzioni del presidente americano – l'ISIS libico è una questione di sicurezza nazionale o no? – e la Russia ne sta approfittando

di Elena Zacchetti

L’1 dicembre scorso alla Casa Bianca, Washington, si tenne un importante incontro diplomatico, di quelli che anche se non finiscono sulle prime pagine dei giornali sono attesi e preparati con cura. Quel giorno il presidente americano Donald Trump incontrò l’unico capo del governo libico riconosciuto dalla comunità internazionale, appoggiato dall’ONU, dagli Stati Uniti e anche dall’Italia, che in Libia ha parecchi interessi: Fayez al Serraj, primo ministro del governo di unità nazionale, che controlla molto a fatica un pezzo di Libia occidentale, nella zona della capitale Tripoli. L’incontro fu anticipato e seguito da comunicati e dichiarazioni in politichese, zeppi di retorica e senza particolari guizzi. Quello che si capì in quei giorni e nelle settimane successive fu che l’incontro, in effetti, non fu particolarmente conclusivo, anzi. Serraj se ne andò da Washington senza rassicurazioni concrete che gli americani avrebbero cominciato a fare di più per sostenere il suo governo: tornò in Libia come ci era arrivato, con niente in mano e molta confusione.

Il presidente americano Donald Trump stringe la mano al primo ministro libico Fayez al Serraj all’entrata della West Wing alla Casa Bianca, Washington, 1 dicembre 2017 (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

La Libia degli ultimi anni non è un paese facile in cui intervenire: quella che potrebbe sembrare una buona idea un giorno ha discrete possibilità di rivelarsi un disastro due mesi dopo. Per gli americani negli ultimi anni è stato un po’ così. In un’intervista data nel 2016 al giornalista Jeffrey Goldberg dell’Atlantic, Barack Obama disse, riferendosi all’intervento americano in Libia del 2011 che destituì l’ex presidente Muammar Gheddafi: nonostante facemmo tutto giusto, la Libia oggi è un casino.

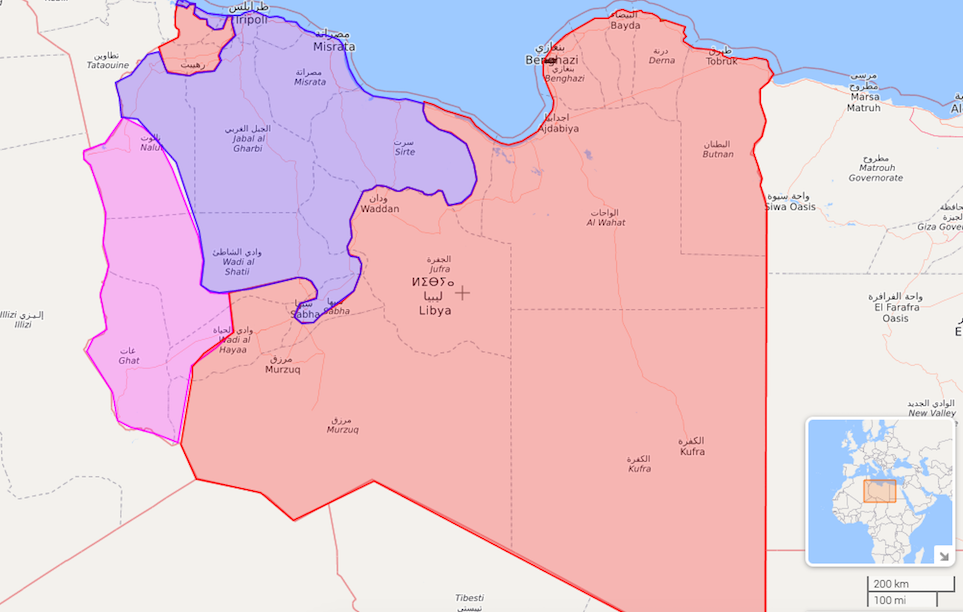

Il problema è che la Libia continua a esserlo, un casino. Il territorio libico è sostanzialmente diviso in due parti: a est comanda il generale Khalifa Haftar, a ovest il primo ministro Serraj. Poi ci sono i tuareg, centinaia di milizie che si combattono e si alleano a seconda dell’opportunità del momento, e lo Stato Islamico (o ISIS), che ha perso i territori che controllava ma non è sparito del tutto e ha cominciato a trasformarsi in qualcosa di diverso.

Mappa della situazione aggiornata in Libia: i rossi sono le forze del generale Khalifa Haftar, i viola quelle alleate al primo ministro Serraj, e in rosa i tuareg (Liveuamap)

Lo stesso dilemma che visse Obama si sta ripresentando con Donald Trump, che nel suo primo anno di presidenza ha mostrato chiaramente di non avere alcuna strategia per la Libia. Ma non è solo questo. Con Trump la confusione sembra essere aumentata: un po’ perché c’è pochissimo accordo tra i consiglieri e i vari ministeri della sua amministrazione, e un po’ perché diversi incarichi importanti per la gestione della crisi libica sono ancora vacanti o lo sono stati per molto tempo. Per dire: il principale specialista di Libia al Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti è stato nominato solo a settembre, mentre è dalla fine del 2017 che gli americani non hanno un proprio ambasciatore in territorio libico (ambasciata che peraltro è stata spostata da Tripoli al confine con la Tunisia, per questioni di sicurezza). Non è poca cosa.

Una delle questioni più rilevanti e notevoli di tutta questa storia è la difficoltà dell’amministrazione Trump a stabilire quanto sia importante la Libia per gli Stati Uniti, sempre che lo sia. La domanda che funzionari diplomatici e del governo si fanno è: la situazione in Libia è una questione di sicurezza nazionale?

Chi si risponde di sì, come il segretario della Difesa James Mattis, sostiene che gli Stati Uniti debbano aumentare il loro impegno militare e diplomatico in territorio libico; chi dice no, come l’ex capo stratega di Trump oggi caduto in disgrazia, Stephen Bannon, dice che intervenire in Libia sarebbe troppo rischioso e comunque non farebbe parte del concetto di “America First”, diventato il principale slogan della campagna elettorale di Trump (“America First” è quell’idea secondo la quale debbano prevalere sempre gli interessi nazionali statunitensi). C’è un punto su cui si concentra in particolar modo chi appartiene alla prima categoria: la presenza dell’ISIS in Libia.

Il segretario della Difesa americano James Mattis a Washington, prima di un incontro con il primo ministro libico Fayez al Serraj (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)

Nell’ultimo anno e mezzo l’ISIS in Libia ha perso il controllo delle città che controllava – in particolare Sirte – e ha subìto sconfitte militari importanti, ma non è scomparso del tutto. Si è riorganizzato in zone poco sorvegliate, ha messo in piedi alcuni campi di addestramento militare, e quando anche questi sono stati bombardati ha trovato un altro modo per continuare a operare in piccoli gruppi, pronti a sfruttare nuove situazioni di caos e instabilità per riprendere forza. L’ISIS in Libia ha già dimostrato in passato di essere una minaccia: la scorsa primavera, per esempio, un sostenitore dell’ISIS si fece esplodere durante un concerto a Manchester, nel Regno Unito, uccidendo 22 persone e ferendone 250. L’uomo era di origini libiche e prima di compiere l’attentato aveva viaggiato in Libia e si era incontrato con un comandante dello Stato Islamico.

Trump non ha ancora deciso se schierarsi con quelli che sostengono che l’ISIS in Libia sia una minaccia alla sicurezza nazionale, e quindi sia da combattere intervenendo militarmente, oppure no. Finora si è fatto guidare dal suo istinto, ha scritto il New York Times in un articolo di qualche giorno fa, e dal solito circolo di consiglieri molto inesperti che si esprimono su diverse questioni di politica estera. Il risultato non è stato solo l’inefficacia generale dell’azione degli Stati Uniti in Libia, ma anche la creazione di spazi che la Russia si sta dimostrando abile ad occupare.

L’interesse della Russia per questa zona di mondo non fa notizia da un pezzo, cioè da quando il presidente Vladimir Putin decise di intervenire militarmente in Siria per garantire la sopravvivenza del regime siriano di Bashar al Assad, nel novembre 2015. In Libia la Russia sta agendo di fatto su due livelli: da una parte, quello ufficiale, cerca di presentarsi come paese mediatore tra le parti, che conta sul fatto di essere abbastanza influente da convincere i litiganti a sedersi attorno a un tavolo e negoziare; dall’altro, quello ufficioso, appoggia il generale Haftar, a capo della fazione militarmente più potente in Libia, sostenuta tra gli altri anche da Emirati Arabi Uniti ed Egitto. Il sostegno russo ad Haftar non è una cosa nuova, anche se una recente indagine del New York Times ha fatto emergere un livello di coinvolgimento negli affari libici superiore a quello che si ipotizzava finora. In sostanza, ha scritto il New York Times, negli ultimi anni il governo russo ha tentato di aumentare la sua influenza in Libia tramite diversi metodi: tra gli altri, accordi basati sullo scambio armi russe-petrolio libico e manovre poco chiare per garantirsi nomine politiche favorevoli.

L’impegno della Russia in Libia non è paragonabile a quello che i russi hanno mostrato di voler mantenere in Siria negli ultimi anni, ma per gli Stati Uniti questa situazione potrebbe comportare comunque dei rischi. Le questioni sono due. La prima, come detto, riguarda la minaccia dell’ISIS in Libia. Senza un forte alleato sul terreno, e senza un governo stabile, è difficile realizzare politiche efficaci anti-terrorismo: si possono bombardare i campi di addestramento, colpire i leader estremisti coi droni, ma poi bisogna anche essere in grado evitare che i nemici si riorganizzino in altre forme, altrimenti si è punto e a capo. La seconda riguarda il tema più grande dell’influenza americana in Medio Oriente e in Nord Africa, che negli ultimi anni sembra essere diminuita sensibilmente, creando dei vuoti di potere che in diverse zone sono stati riempiti proprio dalla Russia.

Prima di tutto questo, comunque, rimane il punto di fondo: è possibile stabilire che via sia meglio percorrere per raggiungere un obiettivo prima ancora di avere stabilito quale sia quell’obiettivo? No, evidentemente, e questo è il problema principale oggi dell’amministrazione Trump in Libia.