Un anno di Trump

Cosa ha fatto nei suoi primi 12 mesi di mandato uno dei presidenti più controversi della storia americana, a parte scrivere tweet

di Francesco Costa

È ironico, forse, che il primo agitato anno di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti si sia concluso con il cosiddetto “shutdown”, il blocco a cui si arriva quando il Congresso non riesce a mettersi d’accordo per finanziare le spese del governo federale. È altrettanto interessante che questo “shutdown” si sia concluso con una vittoria politica dei Repubblicani: sono stati i Democratici a cedere per primi, accettando in cambio dei propri voti la promessa – già tradita una volta – di una futura discussione sull’immigrazione. Questa successione di negoziati, crisi, drammi, ricomposizione dei drammi con vittoria politica dei Repubblicani era già successa altre volte quest’anno, ed è in qualche modo esemplare.

Anniversari e scadenze temporali ci portano inevitabilmente a fare un punto e a capo, e trarre delle conclusioni: e visto che lo facciamo individualmente – le liste dei buoni propositi, per esempio – lo facciamo anche con la classe dirigente, con gli amministratori delegati, con i sindaci, con primi ministri e presidenti. E quindi anche con Donald Trump, che in questi giorni di un anno fa si insediava alla presidenza degli Stati Uniti, e nessuno sapeva bene cosa aspettarsi. Oppure sì? Siamo abituati a una narrazione politica che considera criptici o illeggibili i politici moderati, cauti, prudenti, dalla lingua felpata, che cercano di mettere d’accordo tutti; certo non uno come Trump, che praticamente pensa ad alta voce. Eppure a un anno dal suo insediamento in moltissimi – anche tra gli osservatori molto esperti – vivono un sentimento ambivalente: non si sorprendono più di niente e si sorprendono ancora di tutto. E le intenzioni e motivazioni di Trump vengono continuamente ipotizzate e discusse, a prescindere da quello che Trump stesso dica o faccia.

Una persona di buon senso a questo punto potrebbe dire: alla luce di tutto questo, superiamo le chiacchiere e passiamo ai dati. Ne sono successe di cose in un anno: mettiamole in fila. Non è detto che sia il modo per ottenere una risposta finale – non c’è una risposta finale, a questo punto lo avrete capito – ma può essere un buon modo quantomeno per tracciare i confini della conversazione: per parlarne sulla base di alcuni fatti dati per certi e condivisi.

Economia, tasse e lavoro

L’economia statunitense è in buona salute ormai da diversi anni: il prodotto interno lordo (Pil) è ricominciato a crescere tra il 2009 e il 2010 e da allora non si è più fermato. Il risultato positivo del 2017 – manca ancora il dato finale, che dovrebbe aggirarsi intorno al +2,5 per cento – è in linea con quello degli anni precedenti. Lo stesso vale per l’occupazione: durante il 2017 sono stati creati 1,8 milioni di posti di lavoro e il tasso di disoccupazione è sceso fino al 4,1 per cento, il più basso dal dicembre del 2000. Gli Stati Uniti vengono da 85 mesi consecutivi di crescita dei posti di lavoro, la striscia positiva più lunga da quando esistono questi dati. Gli stipendi invece continuano a crescere pochissimo, nonostante la quasi piena occupazione, probabilmente perché i nuovi posti di lavoro sono soprattutto poco qualificati e quindi i datori di lavoro non hanno bisogno di offrire più soldi per trovare nuovi impiegati.

È difficile dire quanto di tutto questo sia merito dell’amministrazione Trump. Gli effetti di quasi qualsiasi provvedimento legislativo sull’economia tendono a dispiegarsi nel corso di anni e insieme a tantissime altre variabili, non immediatamente percettibili, soprattutto in un paese grande e con un’economia eterogenea come gli Stati Uniti. Inoltre negli Stati Uniti il governo federale non è l’unico soggetto in grado di cambiare le cose: tutti e cinquanta gli stati hanno il potere di tagliare e aumentare le tasse, per esempio, così come possono decidere di sostenere una certa categoria di lavoratori o di imprese. Insomma, è complicato. Ci sono altre due ragioni che fanno escludere che questi dati, buoni o cattivi che siano, si debbano all’amministrazione Trump: il primo è che sono perfettamente coerenti con quanto avvenuto negli scorsi anni; il secondo è che l’unico grande e incisivo provvedimento economico approvato dal Congresso e dalla Casa Bianca nel corso del 2017 è stato la riforma fiscale – che taglierà le tasse a moltissimi, ma soprattutto ai più ricchi – diventata legge soltanto a dicembre.

Allora Trump non può prendersi il merito proprio di niente? Di qualcosa può. Gli indici di borsa sono cresciuti come negli anni precedenti, ma nel 2017 hanno trovato un nuovo slancio fino a raggiungere livelli record, confermando che gli investitori di Wall Street sono al momento tra i più contenti del lavoro dell’amministrazione, fosse anche solo perché non minaccia di introdurre nuove regolamentazioni ma anzi promette di rimuovere quelle esistenti. L’approvazione della riforma fiscale – che garantirà grandi risparmi ai super ricchi e alle grandi aziende – ha fatto sì che alcune società, come Apple, riportassero negli Stati Uniti soldi che prima tenevano all’estero, o dessero dei bonus una tantum ai propri dipendenti.

Commercio internazionale

Una delle principali promesse fatte da Trump durante la campagna elettorale era un radicale cambio di approccio nel commercio internazionale: stracciare gli accordi esistenti o in via di approvazione – il NAFTA con Canada e Messico, il TPP con i paesi del Pacifico, il TTIP con l’Europa, eccetera – e ricominciare da zero, a condizioni migliori per i lavoratori statunitensi. Trump prometteva poi di punire la Cina con dazi e sanzioni, allo scopo di penalizzare le sue esportazioni verso gli Stati Uniti; e ribadiva che il Messico avrebbe pagato la costruzione del muro al confine per via del suo esagerato surplus finanziario – cioè la differenza tra quanto esporta e quanto importa da un paese – nei confronti degli Stati Uniti.

Il TTIP e il TPP erano già praticamente naufragati, sconfessati anche da Hillary Clinton e dai Democratici, e Trump si è limitato ad assecondarne la fine (peraltro le trattative tra i paesi del TPP stanno andando avanti, ma con standard molto inferiori per i lavoratori rispetto a quanto avevano ottenuto gli Stati Uniti e con la concreta possibilità che la Cina prenda il loro posto). Il NAFTA, che esiste dal 1994, è ancora lì: Trump ha minacciato più volte di stracciarlo ma non lo ha fatto. Lo stesso vale per la Cina: le promesse su dazi, sanzioni e guerre commerciali non hanno avuto nessuna conseguenza, nessun conflitto è stato sollevato davanti all’Organizzazione Mondiale del Commercio, i timidi tentativi di introdurre qualche dazio soltanto sulle importazioni di acciaio sono morti quando la Casa Bianca si è resa conto di quanti settori industriali statunitensi oggi utilizzino l’acciaio cinese.

Come è cambiata la posizione di Trump sulla Cina.

Soltanto ieri – ma siamo ormai al secondo anno – sono state approvate le prime sanzioni sulle importazioni di pannelli solari e lavatrici dall’estero, soprattutto da Cina e Corea del Sud.

Sanità

È il tema su cui aveva più insistito tutto il Partito Repubblicano negli ultimi sette anni, e quello su cui Donald Trump era esattamente sulla linea del suo partito, con la proposta/promessa di abolire e sostituire la riforma sanitaria approvata su impulso dell’amministrazione Obama nel 2010. Eppure non se ne è fatto niente: nonostante i Repubblicani controllino entrambi i rami del Congresso, tre diversi tentativi di abolire la riforma di Obama sono falliti per via delle divisioni all’interno del Partito Repubblicano e dell’estrema impopolarità che comporterebbe abolire una legge che, per quanto imperfetta, ha dato copertura sanitaria a 20 milioni di persone che prima non ce l’avevano, tra cui molti malati cronici.

Anche in questo caso una prima svolta è arrivata con l’approvazione della riforma fiscale alla fine dell’anno: la legge contiene infatti una norma che abolisce il cosiddetto “individual mandate”, cioè il controverso obbligo per tutti gli americani di contrarre una polizza sanitaria. Questo obbligo allargava il numero degli assicurati portando dentro il sistema anche persone giovani e sane, che in condizioni normali non si sarebbero assicurate, per rendere economicamente sostenibili per le compagnie assicurative le polizze dei malati cronici, le cui cure sono molto costose. La fine dell'”individual mandate”, insieme ad altre più piccole decisioni burocratiche che hanno boicottato il funzionamento di Obamacare, rischia di portare all’implosione del sistema sanitario statunitense nel corso del 2018. È un obiettivo dichiarato di Trump, secondo cui solo così si costringeranno i Democratici a sedersi a un tavolo e trattare.

Immigrazione

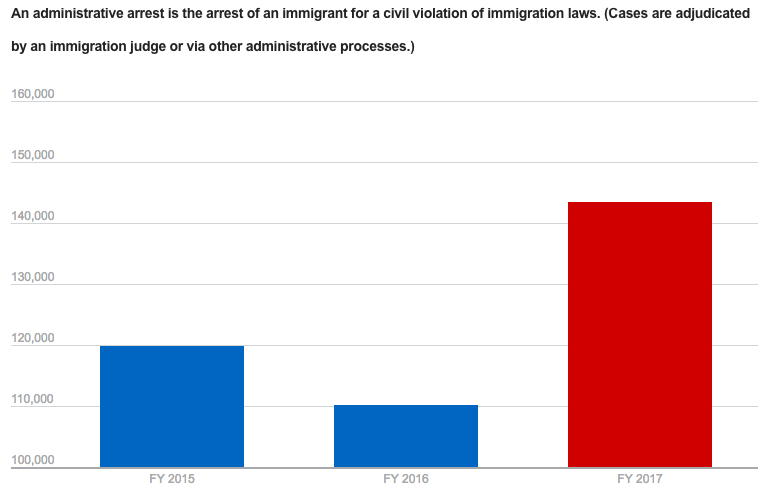

La più grande e famosa promessa di Donald Trump esiste ancora solo sulla carta: la costruzione del muro al confine col Messico non è stata nemmeno finanziata; otto prototipi sono stati costruiti e presentati nella zona di confine vicino San Diego, in California. Il numero degli immigrati irregolari arrestati o espulsi è però aumentato del 30 per cento rispetto al 2016, grazie a politiche più rigide introdotte dal governo federale e dai singoli stati e alle decisioni dell’amministrazione Trump contro le cosiddette “città santuario”, cioè le città che garantiscono protezione agli immigrati irregolari che non violano la legge.

I dati sugli arresti di immigrati irregolari divisi per anno fiscale: occhio, l’anno fiscale 2017 comincia a settembre 2016, quindi comprende anche quattro mesi di amministrazione Obama.

Il muro – o l’assenza di muro – è evidentemente la questione più visibile, ma l’amministrazione Trump ha preso almeno altre due importanti decisioni sull’immigrazione. La prima è il cosiddetto “travel ban”, più volte approvato e più volte sospeso o ridimensionato dai tribunali: un divieto di ingresso per le persone provenienti da alcuni paesi a maggioranza musulmana. La seconda è la sospensione del DACA, un ordine esecutivo che ha garantito protezione a 800.000 immigrati irregolari entrati negli Stati Uniti da bambini, e che è alla base dei negoziati falliti che hanno portato nei giorni scorsi allo “shutdown” del governo.

Politica estera

Detto che riassumere in poche righe la politica estera di un paese come gli Stati Uniti è impossibile, qualcosa possiamo dire. Subito dopo l’insediamento l’amministrazione Trump ha rassicurato i paesi della NATO, rimangiandosi le più bellicose promesse fatte in campagna elettorale e la tesi per cui l’Alleanza atlantica sarebbe in qualche modo “superata”. Sulla gran parte degli scenari globali, infatti, la politica estera di Trump ha percorso i binari della politica estera statunitense, ma con alcuni aggiustamenti non da poco.

In Medio Oriente, la politica di avvicinamento all’Iran dell’amministrazione Obama – culminata con lo storico accordo sul nucleare – è stata invertita, per ritornare al più classico standard statunitense: nell’antica e fortissima rivalità tra iraniani e sauditi gli Stati Uniti sono tornati a schierarsi con l’Arabia Saudita, non a caso il primo paese che Trump ha visitato da presidente, mentre l’Iran nella retorica statunitense è tornato a essere il paese sponsor del terrorismo e minaccia esistenziale verso Israele (con conseguenze notevoli anche in termini di ripresa del nazionalismo iraniano). La guerra in Siria ha il solo obiettivo di sconfiggere lo Stato Islamico (o ISIS), e i generali hanno avuto “mano libera” nell’usare i bombardamenti dall’alto per ottenere questo obiettivo; sembra essere stata accantonata la prospettiva di rimuovere Bashar al Assad dal potere.

In Asia, la questione che ha dominato il 2017 è stata quella della Corea del Nord, con un’escalation di provocazioni e tensione che è riuscita a mantenere tratti allo stesso tempo comici – i tweet di Trump su chi ha il pulsante nucleare più grosso, o su chi è più grasso – e inquietanti, visti i molti test nucleari nordcoreani e le rabbiose minacce di ritorsione statunitense. La questione della Corea del Nord non ha una soluzione militare – qualsiasi attacco contro il regime dei Kim provocherebbe un’immediata ritorsione contro la vicina Corea del Sud – ma la soluzione politica passa necessariamente attraverso la Cina, il principale partner della Corea del Nord, che ha interesse a mantenere l’esistenza di uno “stato cuscinetto” tra sé e la Corea del Sud, e usare la questione nordcoreana come leva nei rapporti di politica commerciale contro Trump. Risultato: un pericoloso stallo senza soluzioni in vista.

Più in generale, con Trump gli Stati Uniti hanno ribaltato una consolidata dottrina portata avanti con costanza da Democratici e Repubblicani dalla Seconda guerra mondiale: la dottrina per cui gli Stati Uniti cercano di coinvolgere più paesi possibili dal punto di vista commerciale, convinti che uno stretto rapporto di questo tipo porti benefici a tutti e spinga quegli stati sotto l’area di influenza statunitense. Con Trump questa tesi non esiste più: il presidente americano vede la politica estera come un contesto in cui non ci sono “benefici per entrambe le parti”, ma qualcuno che frega e qualcuno che viene fregato, come ha ripetuto più volte. Da qui le minacce contro paesi alleati come Canada, Messico o Australia, il tifo per l’opzione Brexit nel Regno Unito, la ritirata dal TPP e in generale la preferenza per gli accordi bilaterali su quelli multilaterali.

Giustizia

Il risultato più significativo ottenuto dall’amministrazione Trump in questo ambito è stato sicuramente la nomina del giudice Neil Gorsuch alla Corte Suprema, per quanto ottenuta con grande fatica e a costo di cambiare per sempre i regolamenti parlamentari, abbassando da 60 a 51 i voti necessari al Senato per ratificare la nomina. Ma ci sono anche altre cose: la nomina di decine di giudici federali, quattro volte quelli nominati da Obama nel suo primo anno di mandato, la fine del processo di alleggerimento di pene e condanne per i reati legati allo spaccio di droga e l’atteggiamento ostile – in politica e in tribunale – verso gli stati che hanno legalizzato l’uso della marijuana a scopo ricreativo.

Ambiente

La decisione di ritirare gli Stati Uniti dall’accordo sul clima di Parigi, isolandoli rispetto al resto del mondo, ha attratto le attenzioni di tutti per via della sua forza simbolica: ma è appunto una forza simbolica, visto che l’uscita effettiva da quell’accordo non accadrà prima di qualche anno. È molto più incisiva e concreta l’azione dell’amministrazione Trump nell’abolire o sospendere o ridimensionare decine di regolamentazioni e norme a tutela dell’ambiente, per esempio sulle trivellazioni o sull’uso di sostanze chimiche pericolose o sulle emissioni o sugli adeguamenti degli impianti industriali molto inquinanti.

Gestione di Washington

Non è la prima cosa a cui penseranno gli elettori quando dovranno decidere se affidarsi di nuovo a Trump, ma può condizionare molto le stesse opinioni di quegli elettori: la capacità di Trump e del Partito Repubblicano di mantenere le promesse e governare proficuamente il paese dipende direttamente dalla loro capacità di costruire un governo efficiente e produttivo, flessibile abbastanza da adattarsi ai cambiamenti ma compatto abbastanza da resistere alle pressioni di lobby, attivisti e gruppi di interesse. Non sembra che Trump ci sia ancora riuscito. Il suo staff è notoriamente litigiosissimo, con guerre che tracimano spesso sui giornali e che si combattono a colpi di pettegolezzi e retroscena. Ben 16 importanti dirigenti e funzionari della Casa Bianca sono stati licenziati o sostituiti nel corso di quest’anno. Chiunque segua le cronache della Casa Bianca – o abbia letto Fire and Fury – conosce il livello di caos che precede qualsiasi decisione dell’amministrazione Trump, e come quel caos finisca spesso per compromettere l’efficacia di quelle decisioni.

L’inchiesta sulla Russia, l’unica vera minaccia esistenziale all’amministrazione Trump e ai suoi affari, ha incrementato questo caos e ha già portato all’arresto dell’ex capo del comitato elettorale di Trump, Paul Manafort, e alla collaborazione con le indagini di due suoi ex stretti alleati come Michael Flynn e Steve Bannon. L’indagine del procuratore speciale Robert Mueller sta arrivando a toccare anche i suoi affari e quindi la sua famiglia, mentre tutti i dipendenti della Casa Bianca sanno che in qualsiasi momento potrebbero essere intercettati o interrogati o messi nei guai dalla testimonianza di un collega, vera o falsa. Non è il miglior contesto in cui governare un paese come gli Stati Uniti.

L’esempio

Nell’intervista che ha dato di recente a David Letterman, l’ex presidente Barack Obama ha detto a un certo punto che c’è una cosa della presidenza che sua moglie Michelle capì ben prima di lui, e cioè che una delle principali responsabilità per chi ricopre quella carica non ha a che fare con negoziati e proposte di legge, ma semplicemente con l’esempio. Si può cambiare il paese in profondità anche solo approfittando di quella grande esposizione e visibilità per mostrare un certo modello di comportamento. Con Donald Trump quest’era è decisamente finita: l’intera sua carriera politica si basa sul sovvertimento di questa secolare idea americana – il governo dei migliori – e sull’idea invece che a Washington siano tutti marci, e i tentativi di mostrarsi migliori siano ipocriti e solo legati al politicamente corretto.

Il modo in cui Trump ha abbracciato e rivendicato comportamenti giudicati riprovevoli a prescindere dalle proprie posizioni politiche – mentire ossessivamente, offendere, molestare le donne, incitare alla violenza, mostrarsi indulgente con i neonazisti – è evidente anche a moltissimi suoi sostenitori, che dicono di votarlo per le sue politiche ma nonostante il suo carattere, e ha rappresentato una sorta di lasciapassare per gli americani: ha sdoganato argomenti un tempo considerati tossici, incattivendo una parte significativa della base del suo partito, accelerando la polarizzazione dell’elettorato già in corso, aprendo la strada a posizioni politiche ancora più radicali alla propria destra e a fatti come la candidatura di un potenziale pedofilo al Senato in Alabama.

Perché solo un anno

Se un mandato presidenziale dura quattro anni, perché prendere così sul serio una scadenza parziale come quella del primo anno? È vero che Trump ha altri tre anni per tentare di fare quello che ha promesso, ma è altrettanto vero che il primo anno pesa molto più degli altri. La storia e i precedenti dicono che – con tutte le eccezioni del caso – i presidenti statunitensi ottengono i loro risultati politici più importanti nel loro primo anno di mandato, quando hanno un capitale politico intatto e godono di solito di una grande fiducia da parte dell’elettorato. Il secondo anno di mandato è già un anno di campagna elettorale, e le elezioni di metà mandato portano sempre via dei seggi al partito del presidente. Dati, sondaggi e precedenti dicono che ci sono buone possibilità che i Democratici a novembre conquistino la maggioranza almeno in un ramo del Congresso: dall’anno prossimo, insomma, Trump rischia di vedere la sua agenda legislativa fermarsi completamente.

Cosa ne pensano gli elettori?

Anche questa domanda non permette risposte semplici. I militanti del Partito Democratico lo detestano, e fin qui ci siamo. I sondaggi dicono che nessun presidente è mai stato così impopolare a questo punto del suo mandato, con dati che oscillano tra il 30 o il 40 per cento. Sono dati però che vanno letti con grande cautela. Se agli elettori si pone una domanda diversa, infatti, le risposte cambiano: e la maggioranza di loro si dice per esempio ottimista sul futuro del paese.

Qualche giorno fa il New York Times ha deciso di non ospitare nessun editoriale, e pubblicare invece per un giorno solo lettere di elettori di Donald Trump. Una delle molte cose notevoli di quelle lettere – confermate da altri reportage e dall’esperienza diretta di chi ha parlato con gli elettori di Trump negli Stati Uniti – è che tutte ammettono quanto Trump sia una persona deprecabile e sgradevole, quanto i suoi tweet siano infantili e insopportabili, eccetera. Ma dicono anche: Trump sta facendo quello che chiedevo, cioè lavorare per avere un paese con meno tasse, meno immigrati, meno leggi. L’economia cresce, lo Stato Islamico arretra. Sì, Trump è un cafone. E quindi?