«Tu sei una brava ragazza»

È una delle cose che la scrittrice Alice Sebold si sentì dire dall'uomo che la stuprò a 18 anni: lo ha raccontato nel libro autobiografico "Lucky", che oggi è tornato in libreria

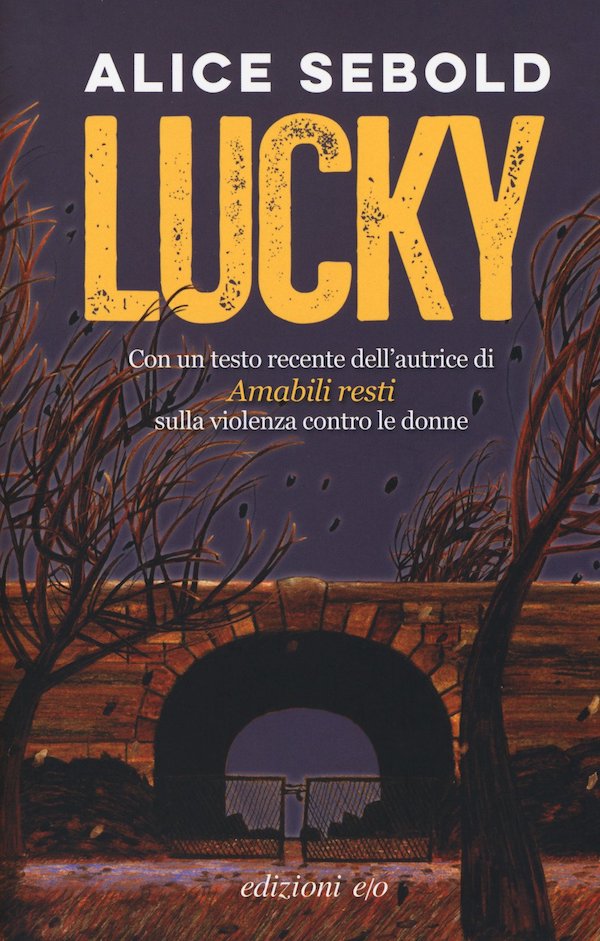

Oggi è tornato in libreria un libro autobiografico di Alice Sebold, Lucky, uscito negli Stati Uniti nel 1999 e pubblicato per la prima volta in Italia nel 2003. Da tempo il libro non era più disponibile ed Edizioni E/O ha deciso di farne una nuova edizione perché parla di qualcosa di cui negli ultimi mesi si è molto discusso: le violenze sessuali. Lucky racconta la storia di come a 18 anni Sebold fu stuprata da uno sconosciuto in un parco pubblico, dopo essere stata aggredita mentre tornava al suo alloggio universitario.

Il libro racconta anche di tutto ciò che successe dopo e di come la scrittrice fu «lucky», cioè «fortunata»: in primo luogo perché il suo stupratore le lasciò molti lividi e ferite che furono immediatamente analizzati e fotografati da medici e polizia, oltre al suo DNA. Poi perché gli esami medici dimostrarono che era vergine prima di essere stuprata e gli abiti che indossava non erano di quelli che qualcuno potrebbe giudicare “provocanti”. Infine lei era una «brava ragazza» bianca, mentre il suo aggressore era «povero, nero e poco istruito e veniva da una famiglia con una lunga storia criminale». Sebold fu «fortunata» anche perché una ragazza era stata uccisa nello stesso posto in cui lei era stata violentata, mentre lei era sopravvissuta. Fu giudicata «fortunata» anche per il modo in cui riuscì a reagire, anche se leggendo il libro ci si rende conto che non è così facile giudicare le reazioni di una persona stuprata.

Nella prefazione alla nuova edizione di Lucky Sebold – che è nota per essere l’autrice di Amabili resti (2002), da cui fu tratto l’omonimo film del 2009 diretto da Peter Jackson e interpretato da Mark Wahlberg, Saoirse Ronan e Rachel Weisz – invita i lettori a non leggerla come una storia di trionfo, ma tenendo in considerazione il ruolo che la fortuna ebbe in tutta la vicenda:

«Prendete lo stesso identico caso e provate a invertire i ruoli. Esempio: lo stupratore è un professionista bianco appartenente alla classe media o alta e proviene da una famiglia rispettabile. Violenta una prostituta filippina transessuale in una camera d’albergo. Il delitto è esattamente lo stesso, ma le possibilità che l’imputato venga condannato? Nemmeno lontanamente paragonabili. Uno studente maschio di un’università d’élite viene aggredito dai membri di una confraternita d’élite e sodomizzato con una bottiglia di Jack Daniel’s. Che probabilità ci sono che i colpevoli vengano condannati se la vittima ha abbastanza coraggio da farsi avanti? Ditemelo voi».

Pubblichiamo un estratto del libro, la parte del primo capitolo in cui Sebold racconta lo stupro.

***

Parlando di scalate o di traversate burrascose, certa gente dice di essere diventata tutt’uno con la montagna o l’acqua, di essersi sentita talmente in sintonia con quella che spesso, alla richiesta di spiegare come abbia fatto, non ci riesce bene.

Dentro la galleria disseminata di cocci di bottiglia, foglie secche e altri oggetti ancora imprecisati, io divenni tutt’uno con quell’uomo. Quell’uomo teneva stretta in mano la mia vita. Chi dice che preferirebbe lottare fino alla morte piuttosto che farsi violentare è un idiota. Io preferirei mille volte essere violentata. Una si adegua alla situazione.

«Alzati» mi ordinò.

Obbedii.

Tremavo senza riuscire a controllarmi. Faceva freddo e il freddo unito alla paura, alla stanchezza, mi faceva tremare dalla testa ai piedi.

La galleria era chiusa. Lui buttò la mia borsa e la sacca dei libri in un angolo.

«Spogliati».

«Nella tasca di dietro ho otto dollari» gli dissi. «Mia madre ha delle carte di credito. Anche mia sorella».

«Non voglio soldi» disse lui, e rise.

Lo guardai negli occhi. Come se fosse stato un essere umano, come se avessi potuto parlarci.

«Ti prego, non mi violentare» gli dissi.

«Spogliati».

«Sono vergine» gli dissi.

Lui non mi credette. E ripeté: «Spogliati».

Le mani mi tremavano e non riuscivo a tenerle ferme. Lui mi tirò per la cintura finché il mio corpo non toccò il suo, addossato alla parete di fondo della galleria.

«Baciami» mi disse.

Mi afferrò la testa e le nostre labbra si toccarono. Le mie erano serrate. Lui diede un altro strattone alla cintura e il mio corpo finì schiacciato contro il suo. Mi prese una manciata di capelli e la strinse nel pugno, mi tirò indietro la testa e mi guardò. Io mi misi a piangere, a supplicare.

«No, ti prego» dissi. «Ti prego».

«Zitta».

Mi baciò di nuovo e stavolta mi infilò la lingua nella bocca; per supplicarlo, gli avevo lasciato via libera. Di nuovo mi tirò la testa all’indietro bruscamente. «Bacia» disse.

E io obbedii.

Quando fu soddisfatto, provò a slacciarmi la cintura; ma la cintura aveva una fibbia strana e lui non capiva come funzionava. Per sganciarmi dalla sua stretta, perché mi lasciasse in pace, gli dissi: «Aspetta, faccio io».

Lui stette a guardarmi.

Alla fine mi tirò giù la lampo dei jeans.

«Adesso levati la camicia».

Indossavo un cardigan. Me lo tolsi, e lui allungò una mano per aiutarmi a sbottonare la camicia. Cominciò ad armeggiare coi bottoni.

«Faccio io» dissi di nuovo.

Mi sbottonai la camicia e, come il cardigan, me la sfilai di dosso. Fu come perdere le piume. O le ali.

«Adesso il reggipetto».

Obbedii.

Lui allungò le braccia e li prese – i miei seni – con entrambe le mani. Li stropicciò e li strizzò, brancicandomi fino alle costole. Torcendoli. Spero sia superfluo dire che faceva male.

«Ti prego, non mi fare così, ti prego» dissi io.

«Che belle tettine bianche» disse lui. E quelle parole mi costrinsero a cederle, a dare via ogni parte del mio corpo della quale lui reclamava il possesso: la bocca, la lingua, i seni.

«Ho freddo» dissi.

«Sdraiati».

«Per terra?» chiesi io stupidamente, sconsolata. Tra le foglie e i cocci, vedevo la fossa. Il mio corpo stirato, smontato, imbavagliato, morto.

Prima mi sedetti, più o meno inciampai in posizione seduta. Lui mi prese l’orlo dei pantaloni e tirò. Mentre tentavo di nascondere la mia nudità – almeno avevo le mutande – lui osservò il mio corpo. Tuttora ho la sensazione che quello sguardo accendesse il pallore malsano della mia pelle nella galleria buia. Che rendesse tutto – la mia carne, il mio corpo – improvvisamente orribile. Brutto non basta a rendere l’idea, ma è la parola che ci si avvicina di più.

«Sei la peggio troia che m’è mai capitata» disse. E lo disse schifato, mentre mi esaminava. Vedeva quello che aveva cacciato e la caccia non gli piaceva.

Ma sarebbe andato fino in fondo lo stesso.

A quel punto, cominciai a mescolare verità e invenzione, sfruttando qualunque cosa per provare a conquistarmi la sua simpatia. Perché mi vedesse in una situazione pietosa, perché vedesse che stavo peggio di lui.

«Io sono stata adottata» gli dissi. «Non so nemmeno chi sono i miei. Ti prego, non me lo fare. Sono vergine».

«Sdraiati».

Obbedii. Tremando, mi spostai a quattro zampe e mi sdraiai supina sul suolo freddo. Lui mi sfilò le mutande con malagrazia e le appallottolò; le buttò lontano, in un angolo, e non le vidi più.

Davanti ai miei occhi si tirò giù la chiusura lampo e lasciò cadere i pantaloni intorno alle caviglie.

Poi si stese su di me e cominciò a strofinarsi. Era una cosa che conoscevo; lo stesso aveva fatto Steve, un mio filarino dei tempi del liceo, quando si era strofinato contro una mia gamba perché non volevo concedergli quello che desiderava di più, cioè fare l’amore con me. Con Steve ero rimasta tutta vestita, lui altrettanto. Alla fine era tornato a casa frustrato, e io mi ero sentita salva. I miei erano rimasti al piano di sopra tutto il tempo. Steve mi voleva bene, avevo pensato.

Continuando a dimenarsi su di me, lui allungò una mano verso il basso per proseguire con il pene.

Io lo guardai dritto negli occhi; avevo troppa paura per non guardarlo. Ero convinta che se avessi chiuso gli occhi sarei sparita. Per farcela, dovevo restare sempre presente.

Lui mi chiamò troia. Mi disse che ce l’avevo secca.

«Scusa» dissi io, e seguitai a scusarmi fino alla fine. «Sono vergine».

«Piantala di guardarmi» disse lui. «Chiudi gli occhi. E piantala di tremare».

«Non ci riesco».

«Piantala, se no guai a te».

Obbedii. Misi bene a fuoco la vista. Lo fissai più intensamente che mai. Lui iniziò a spingere il pugno contro l’apertura della mia vagina. Ci infilò dentro le dita, tre o quattro per volta. Qualcosa si ruppe. Cominciai a sanguinare. Adesso ero bagnata.

La cosa lo eccitò. Era stuzzicato. Mentre piano piano mi cacciava tutto il pugno dentro la vagina e iniziava a pompare, mi rifugiai nella mia testa. Lì mi aspettavano delle poesie, poesie che avevo imparato a scuola: ce n’era una di Olga Cabral, La sedia di Lillian, che da allora non ho più trovato, e un’altra di Peter Wild intitolata Ospedale per cani. Una specie di intorpidimento formicolante mi invase la metà inferiore del corpo; intanto cercavo di recitarmi le poesie mentalmente. Muovendo le labbra.

«Piantala di fissarmi così» disse lui.

«Scusa» dissi io. «Sei forte» azzardai.

La cosa gli piacque. Attaccò a strofinarsi come un forsennato, schiacciandomi a terra l’osso sacro. I cocci mi tagliavano la schiena e il sedere. Ma c’era qualcosa che ancora non funzionava. Non capivo cosa stesse facendo.

Lui si tirò su in ginocchio. «Alza le gambe» mi disse.

Non avendolo mai fatto per un amante, né avendo mai letto quel genere di libri, non sapevo che cosa intendesse; perciò sollevai le gambe diritte.

«Allarga».

Obbedii. Le mie gambe sembravano quelle di plastica di una Barbie, bianche, rigide. Ma lui non era soddisfatto. Mi mise le mani sui polpacci e me le divaricò più di quanto riuscissi io a tenerle aperte.

«Resta così» disse.

Ci riprovò. Spinse col pugno. Mi abbrancò i seni. Mi torse i capezzoli con le dita, me li lappò con la lingua.

Dagli angoli degli occhi le lacrime mi scesero sulle guance. Stavo per lasciare tutto, quando udii dei rumori. Sul vialetto. Passanti, un gruppo di ragazzi e ragazze che ridevano. Andando verso il parco avevo visto una comitiva che festeggiava l’ultimo giorno di lezione. Lo guardai: lui non li aveva sentiti. Era fatta. Cacciai un urlo improvviso, ma lui mi ficcò subito una mano in bocca. In quell’istante udii altre risate; stavolta venivano verso la galleria, verso di noi. Risate e schiamazzi. Il vociare allegro di chi si diverte.

Restammo così, con lui che mi teneva una mano nella bocca e mi spingeva forte sulla gola, finché il gruppo non passò. E si allontanò. Sfumata la mia seconda possibilità di fuga.

Le cose non andavano come previsto; ci stava mettendo troppo tempo. Mi ordinò di alzarmi. Mi disse che potevo rimettermi gli slip. Disse così. Io odiavo quella parola.

Credetti che fosse finita. Stavo tremando, ma pensai che si fosse stufato. C’era sangue dappertutto e conclusi che avesse avuto quello che voleva.

«Fammi un pompino» mi disse lui. Si era alzato in piedi. Io ero per terra, stavo cercando i miei vestiti fra i rifiuti.

Mi mollò un calcio e io mi rannicchiai.

«Mi devi fare un pompino». Si teneva l’uccello in mano. «Non so come si fa» risposi.

«Che significa che non lo sai?».

«Non l’ho mai fatto» dissi. «Sono vergine».

«Prendilo in bocca».

Mi inginocchiai davanti a lui. «Posso rimettermi il reggiseno?». Rivolevo i miei vestiti. Davanti agli occhi avevo le sue cosce, le sue cosce che dalle ginocchia si allargavano verso l’alto, i muscoli pieni e i peli neri, e il suo uccello flaccido.

Lui mi afferrò la testa. «Prendilo in bocca e succhia» disse. «Come una cannuccia?» dissi.

«Seee, come una cannuccia».

Lo presi in mano. Era piccolo. Bollente, appiccicoso. Quando lo toccai, ebbe un fremito involontario. Lui mi tirò avanti la testa e io lo infilai dentro. Lo sentii sulla lingua. Sapore di gomma lercia o peli bruciati. Succhiai forte.

«No così» disse lui, allontanandomi la testa. «Non sai succhiare un cazzo?».

«No, te l’ho detto» risposi. «Non l’ho mai fatto».

«Troia» disse lui. Si tenne il pene ancora moscio con due dita e mi pisciò addosso. Un po’, non tanto. Sensazione acre di bagnato sul naso e sulle labbra. L’odore di lui – un odore stordente, fruttato, nauseante – mi si attaccò alla pelle.

«Rimettiti giù e fa’ come dico io».

E obbedii. Mi disse di chiudere gli occhi; gli risposi che avevo perso gli occhiali, che non riuscivo nemmeno a vederlo bene. «Parla» disse lui. «Sei vergine. Ti credo. E io sono il tuo primo uomo». Mentre mi si strofinava addosso cercando sempre più attrito, gli dissi che era forte, che era potente, che era uno bravo. Non appena gli si fu indurito abbastanza, si tuffò dentro di me. Mi ordinò di stringergli le gambe intorno e mi spinse contro il suolo. Ero immobilizzata. L’unica cosa che non aveva invaso era la mia mente. Che guardava, controllava e catalogava ogni particolare: la sua faccia, i suoi scopi, il modo migliore in cui potevo aiutarlo.

Sul vialetto udii passare altra gente festante; ma a questo punto ero lontana. Lui grugnì e me lo sbatté dentro. E continuò a battere e sbattere, e la gente di fuori, così distante, che viveva ancora nel mondo in cui avevo vissuto anch’io, mi era diventata irraggiungibile.

«Vai, fattela!» gridò qualcuno in direzione della galleria. Era una di quelle voci goliardiche sentendo le quali mi era sorto il dubbio che non sarei mai riuscita a integrarmi fra gli universitari di Syracuse.

Le voci si allontanarono. Lo stavo guardando fisso negli occhi. Ero con lui.

«Che uomo, che uomo forte, grazie, grazie, volevo proprio questo».

E tutt’a un tratto finì. Lui venne e mi crollò addosso. Rimasi distesa sotto di lui. Col cuore che mi batteva all’impazzata. La mente che pensava a Olga Cabral, alle poesie, a mia madre, a tutto. Notai che il suo respiro si era fatto leggero e regolare. Stava russando. Pensai: fuga. Mi mossi e lui si svegliò.

Mi guardò senza capire chi fossi. Poi fu preso dai rimorsi.

«Mi dispiace tanto» diceva. «Tu sei una brava ragazza» diceva. «Mi dispiace tanto».

«Posso rivestirmi?».

Lui si staccò, si alzò in piedi, tirò su i pantaloni e chiuse la lampo.

«Certo, certo» mi disse. «Ti aiuto».

Mi ero lasciata andare e stavo tremando di nuovo.

«C’hai freddo» disse lui. «Tieni, mettiti queste». E mi tese le mie mutande come avrebbe fatto una madre con sua figlia, tenendole per le estremità. Secondo lui dovevo alzarmi e infilare i piedi nei buchi.

A quattro zampe mi avvicinai ai vestiti. Mi infilai il reggiseno rimanendo seduta.

«Stai bene?» mi chiese lui. Il suo tono di voce mi sbalordiva. Era preoccupato. Ma in quel momento non mi soffermai a rifletterci sopra. Sapevo solo che andava meglio di prima.

Mi rialzai e presi le mutande che mi porgeva. Non mi reggevo in piedi e per infilarmele rischiai di cadere. Per indossare i calzoni dovetti rimettermi seduta per terra. Temevo per le gambe; non riuscivo a controllarle.

Lui mi tenne d’occhio. Mentre mi tiravo su i pantaloni piano piano, il suo tono di voce cambiò.

«Troia, adesso sei rimasta incinta» mi disse. «Che intenzioni c’hai?».

Mi resi conto che poteva essere un motivo per uccidermi. Lasciava una prova. Allora mentii.

«Ti prego, non dirlo a nessuno» risposi. «Abortisco, ma tu non dirlo a nessuno, ti prego. Se lo viene a sapere mia madre, mi ammazza. Ti prego» ripetei, «se non lo dici tu è impossibile che i miei lo vengano a sapere. Non mi vorrebbero più vedere. Non raccontarlo a nessuno, ti prego».

Lui rise. «Va bene» disse.

«Grazie» dissi io. Poi mi alzai e mi infilai la camicia; era alla rovescia.

«Posso andarmene?» chiesi.

«Vieni qua» disse lui. «Diamoci un bacio d’addio». Per lui era stata un’uscita con una ragazza. Per me stava ricominciando tutto da capo.

Lo baciai. Ho forse detto che avevo alternative? Credete ancora nella libertà di scelta?

Lui si scusò di nuovo. Stavolta piangeva. «Mi dispiace tanto» disse. «Sei proprio una brava ragazza, una brava ragazza, come hai detto tu».

Le sue lacrime mi sconvolgevano, ma a quel punto era solo un’altra orribile sfumatura che non riuscivo a capire. Se volevo che non mi facesse ancora del male, dovevo azzeccare la risposta.

«Non fa niente» dissi. «Sul serio».

«No» ribatté lui, «quello che ho fatto non è giusto. Tu sei una brava ragazza. Non mi hai detto bugie. Mi dispiace per quello che ho fatto».

Mi ha sempre mandato in bestia quando in un film o in palcoscenico si chiede alla donna lacerata da una violenza di continuare a perdonare tutta la vita.

«Ti perdono» gli dissi. Era quello che dovevo dire. Sarei morta un po’ alla volta pur di salvarmi dalla morte vera.

Lui riprese animo. Mi guardò. «Sei una bella ragazza» disse.

«Posso prendere la sacca?» gli chiesi. Senza il suo permesso non osavo muovermi. «I libri?».

Ma lui pensava già agli affari. «Hai detto che avevi otto dollari?». Mi infilò una mano nei jeans e trovò il denaro. Le banconote erano avvolte intorno alla patente, che in Pennsylvania era un documento con la foto; nello stato di New York non ancora.

«E questa che roba è?» chiese. «Una di quelle tessere che vanno bene per mangiare da McDonald’s?».

«No» risposi. Ero pietrificata all’idea che avesse un mio documento. Che potesse prendersi qualcos’altro oltre a ciò che già aveva: me stessa, tranne la mia mente e i miei effetti. Volevo andarmene dalla galleria con l’una e gli altri.

Lui diede un’altra occhiata alla patente, poi si convinse. Non mi prese l’anello della bisnonna con lo zaffiro, che mi era sempre rimasto al dito; cose del genere non lo interessavano.

Mi passò la sacca e i libri che avevo comprato quel pomeriggio con mia madre.

«Da che parte vai?» mi chiese.

Glielo indicai. «Okay» disse, «stammi bene».

Promisi di sì. Mi incamminai. Rieccomi di fuori, all’aperto, dopo il cancello al quale mi ero aggrappata poco più di un’ora prima, sul vialetto di mattoni. Quella del parco era l’unica via per tornare verso casa.

Un attimo dopo.

«Ehi, tu» mi gridò.

Mi voltai. Anche lì, come in queste pagine, ero sua. «Come ti chiami?».

Non potevo mentire. Non avevo altro nome da dire se non il mio. «Alice» risposi.

«Piacere d’averti conosciuto, Alice» gridò lui. «Ci becchiamo in giro».

Corse via nella direzione opposta, lungo la rete metallica che circondava la piscina. Avevo assolto il mio compito: l’avevo convinto. Mi rincamminai.

© Edizioni E/O

Lucky è lungo 330 pagine e costa 9,90 euro.