La crisi dei jeans “Made in USA”

Sta per chiudere l'unica grossa fabbrica statunitense a produrre denim selvage, quello di alta qualità: d'ora in poi toccherà rivolgersi al Giappone

Ancora oggi un paio di jeans fa venire in mente bandiere statunitensi, magliette bianche, motociclette e tutta quella controcultura giovanile che li rese prima popolari e poi inevitabili dalla Seconda guerra mondiale in poi. In realtà da tempo i jeans di qualità sono fabbricati sempre meno negli Stati Uniti, e a meno di improbabili inversioni di tendenza sarà sempre più così, come conferma la chiusura dell’ultima fabbrica statunitense a produrre il denim, cioè il tessuto, per fare i selvage jeans, il tipo di jeans più antico e pregiato.

Giovani americani degli anni Cinquanta, ovviamente in jeans (Pavelle Jacobs/Three Lions/Getty Images)

Jeans e denim sono spesso usati come sinonimi, ma il primo è un particolare taglio di pantaloni inventato nel 1817 dal sarto Jacob Davis, il fondatore di Levi’s; il secondo invece è il tessuto con cui sono spesso confezionati: è una sorta di evoluzione del fustagno, dove ordito (cioè i fili disposti verticalmente) e trama (i fili che si intrecciano perpendicolare all’ordito) anziché avere lo stesso colore sono rispettivamente bianchi e blu. Come molti sanno, la parola blue-jeans è una storpiatura di blu di Genova, il porto da cui arrivava spesso questo tipo di tessuto resistente nell’Inghilterra del XVI secolo, mentre denim deriva dalla città francese Nîmes. Nonostante questa storia articolata nel nostro immaginario i jeans sono qualcosa di tipicamente statunitense.

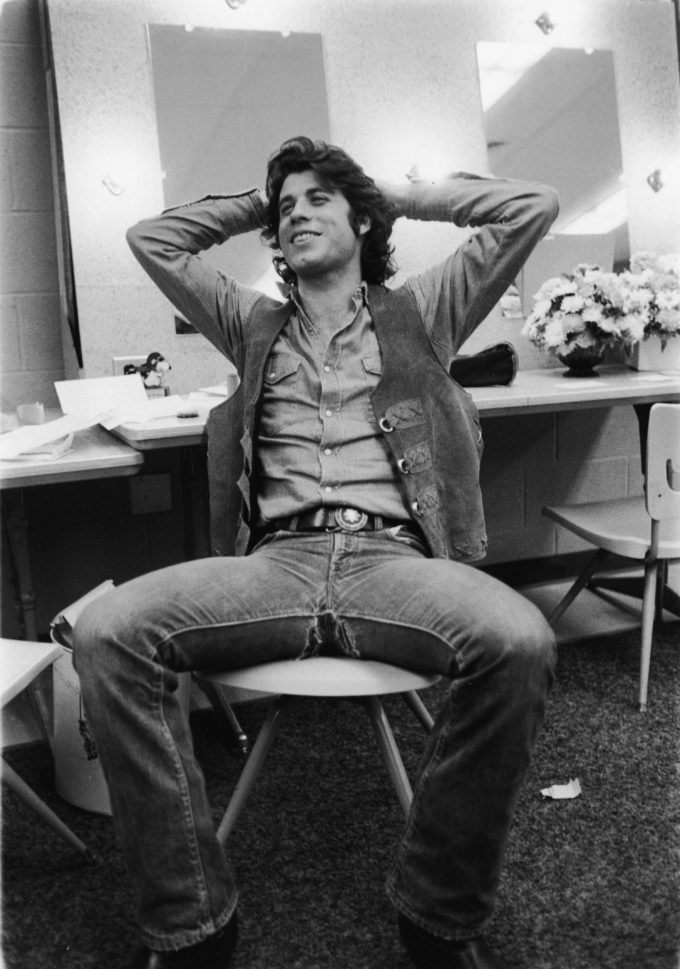

John Travolta negli anni Settanta (Hulton Archive/Getty Images)

Nell’Ottocento negli Stati Uniti aprirono molte fabbriche di denim, che allora era considerato un tessuto di buona qualità: tra queste, nel 1891, c’era anche la White Oak di Cone Denim, fondata dai fratelli Moses e Ceasar Cone a Greensboro, in North Carolina. Negli anni è diventata una delle aziende statunitensi di denim più importanti e ha rifornito i migliori marchi di jeans; ora è l’unica a usare ancora i vecchi telai a navetta, che producono il tessuto più resistente e pregiato. Dopo la Seconda guerra mondiale questi telai vennero sostituiti con quelli a proiettile, che riducevano il tempo di produzione e permettevano di utilizzare anche gli scarti di tessuto: il denim si faceva in meno tempo ed era molto economico, uno dei fattori che contribuì alla sua diffusione tra i giovani del Dopoguerra e della controcultura degli anni Sessanta e Settanta.

Un paio di jeans di James Dean all’asta a Dallas, in Texas, 2 ottobre 2006 (AP Photo/Donna McWilliam)

Mentre con gli anni gli Stati Uniti rendevano i jeans meno pregiati e più popolari, il gusto per il denim di alta qualità passò in Giappone: qui veniva tessuto utilizzando i telai a spoletta, molti acquistati proprio dalle fabbriche statunitensi che non li usavano più; altre aziende giapponesi usavano invece i telai “Model G” brevettati dalla Toyota (all’epoca la Toyoda Automatic Loom Works). Cone Mills ha un ruolo importante anche nella nascita dei jeans giapponesi, dato che la Big John, la prima grossa azienda giapponese di jeans, iniziò importando il tessuto di Cone Mills e lo sostituì con quello della giapponese Kurabo soltanto nel 1972.

Un telaio a navetta alla White Oak di Cone Denim, Greensboro, North Carolina, 29 marzo 2005 (AP Photo/News & Record, Nelson Kepley)

I jeans giapponesi, accuratamente disegnati e tessuti, erano soprattutto di tipo raw, cioè non trattati, e selvage, cioè realizzati utilizzando un’unica pezza di tessuto fabbricato su un telaio a spoletta. Riconoscerli è facile: il tessuto fabbricato sul telaio a spoletta ha due bordi non tagliati, a destra e a sinistra, che si chiamano cimosa e sono spesso più grossi e di colore diverso, rosso nel caso del denim. I jeans selvage sono fatti cucendo una cimosa all’altra, come si vede facilmente dalla cucitura interna. Pare che questo sia anche uno dei motivi per cui gli hipster iniziarono la moda del risvoltino alle caviglie: arrotolandoli mostravano la cucitura e quindi la ricercatezza dei loro jeans.

Un paio di jeans selvage di Tellason, come si vede dalla cucitura sul risvolto (Tellason)

La chiusura della White Oak di Cone Mills, che ha comunque altri stabilimenti in Messico e in Cina, è dovuta alla crisi economica dell’ultimo decennio e al successo della fast fashion, quella delle grandi catene di abbigliamento come Zara e H&M, che offrono capi economici che inseguono le tendenze del mondo. Ha avuto un peso anche una certa crisi del movimento hipster e del suo culto per i jeans vintage di marche come Tellason, Raleigh Denim, Taylor Stitch e Buck Mason, che si rifornivano da White Oak chiedendo anche 200 euro al paio. Questa crisi è vista con preoccupazione, oltre che dai suoi 200 dipendenti, da un certo ambiente della moda legato al Made in USA: «È una tragedia nazionale» ha per esempio detto Michael Williams, fondatore dell’importante sito di abbigliamento maschile A Continuous Lean.

Al lavoro nella White Oak di Cone Mills, Greensboro, North Carolina, 29 marzo 2005 (AP Photo/News & Record, Nelson Kepley)

In alcuni ambienti culturali statunitensi però è cresciuta una certa avversione per il Made in USA, una fissazione per l’amministrazione Trump, conservatrice e nazionalista. Per esempio Michael Maher, fondatore dell’azienda di abbigliamento Taylor Stitch di San Francisco, spiega che nella sua azienda «crediamo in un mondo globale, e la provenienza di qualcosa è sempre meno importante». È quindi probabile che i jeans desiderabili e alla moda saranno sempre di più quelli prodotti all’estero e in particolare in Giappone, i cui selvage sono già considerati migliori di quelli statunitensi visti invece come «noiosi», «troppo cari» e «sempre uguali». I fondatori delle aziende Tellason, Buck Mason e Taylor Stitch, che finora si sono riforniti da Cone Mills, hanno già detto che si rivolgeranno alle aziende giapponesi.

Un ragazzo cinese in jeans vicino alla sua moto giapponese, fotografato nel 1984 in una città del sud della Cina non lontana da Hong Kong, influenzata dalla cultura occidentale (AP Photo/Rick Gladstone)