2 di 24

“Le ragazze del ’68”

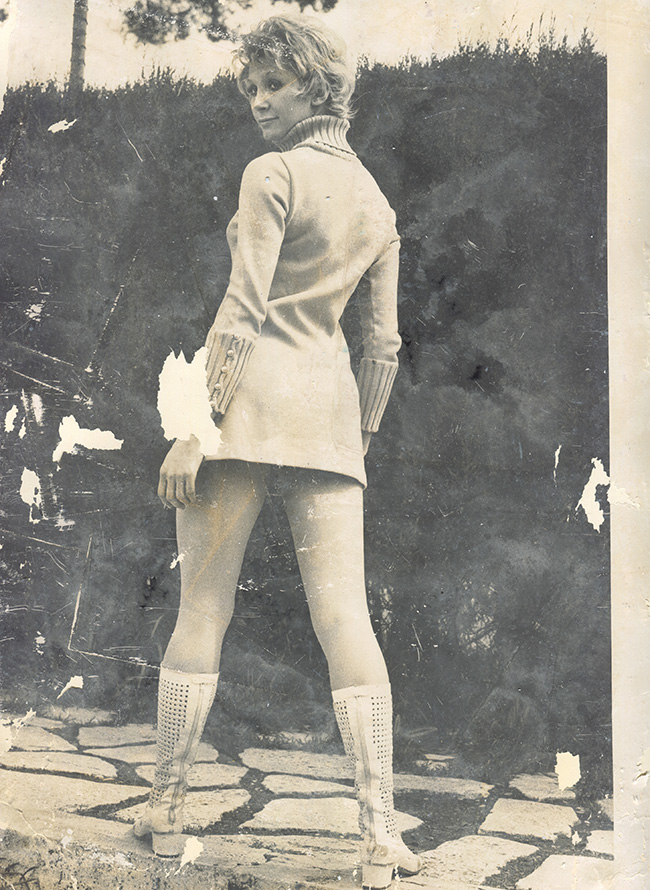

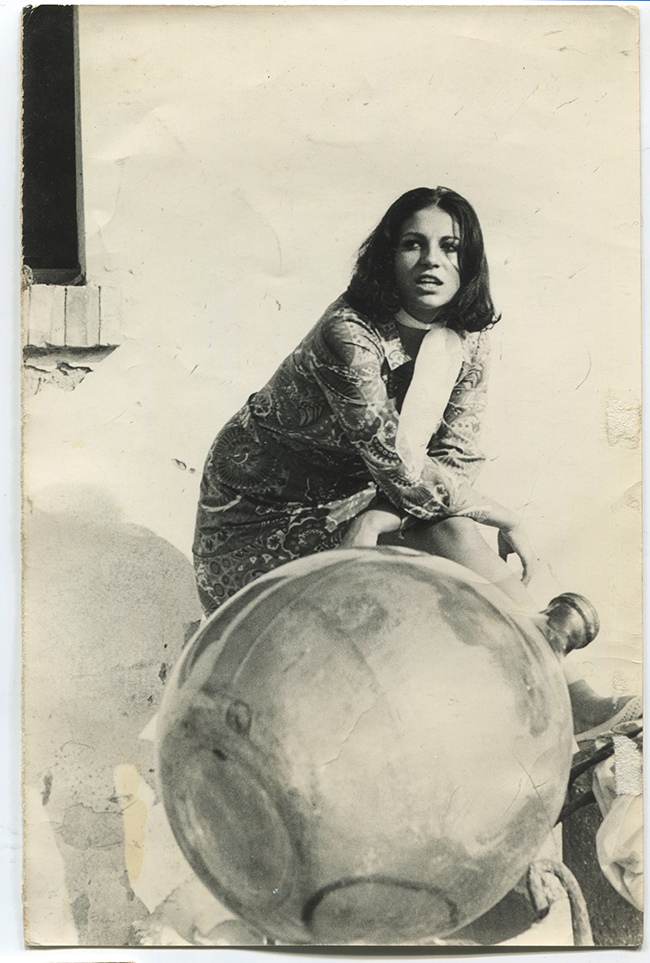

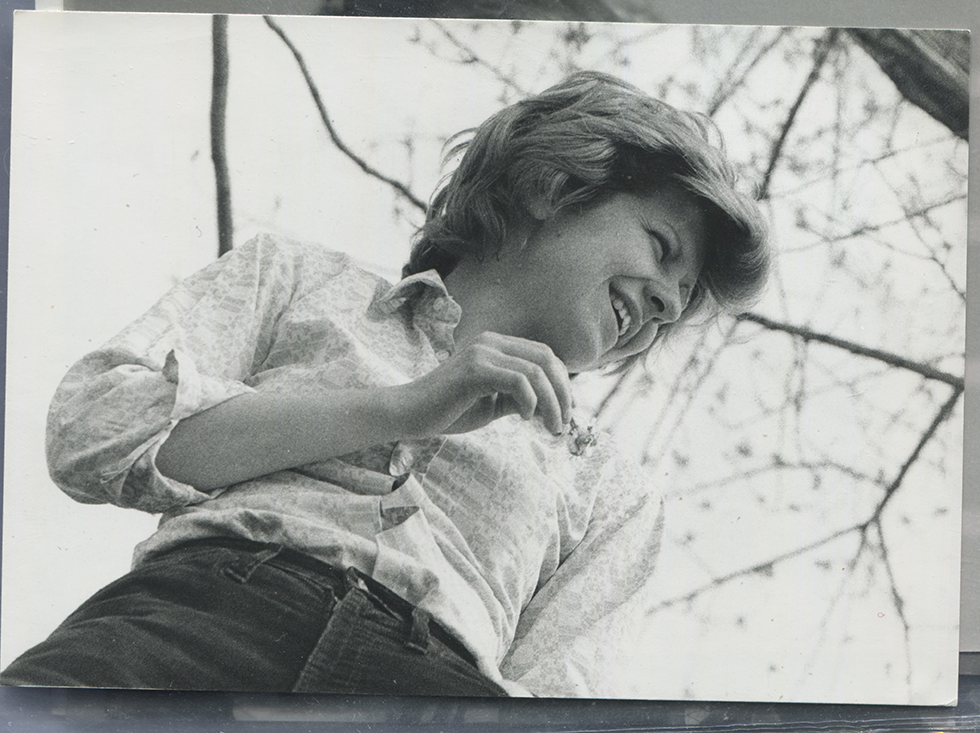

Lydia Turchi in una foto della fine degli anni Sessanta.

«Tutti devono avere la libertà di vivere la propria vita nel modo che hanno scelto. A me il ’68 ha dato una cosa meravigliosa: la possibilità di scegliere».

Lydia Turchi in una foto della fine degli anni Sessanta.

«Tutti devono avere la libertà di vivere la propria vita nel modo che hanno scelto. A me il ’68 ha dato una cosa meravigliosa: la possibilità di scegliere».

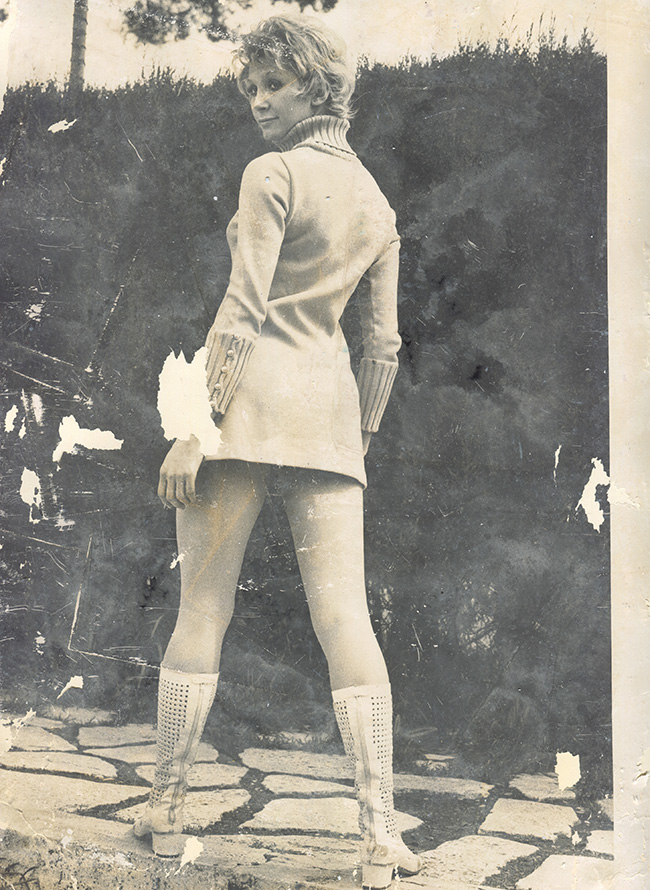

Silvana Pisa oggi ha 73 anni, è nata a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna e vive a Roma. Il ’68 rappresentò per lei un momento di rottura con gli schemi borghesi della famiglia in cui era nata: decise di lasciare la facoltà di Giurisprudenza e di lavorare come volontaria del servizio civile nell’ospedale psichiatrico di Basaglia a Gorizia. Dopo circa due anni scelse di tornare a Roma e di completare gli studi. Qui visse l’esperienza della comune a Testaccio, dove crebbe la sua prima figlia. Nel 1970 andò a Londra facendo l’autostop e si avvicinò alla politica: prese parte alle manifestazioni degli anni Settanta e alle elezioni politiche del 2006 venne eletta senatrice della XV legislatura della Repubblica Italiana nella circoscrizione Lazio per i Democratici di Sinistra.

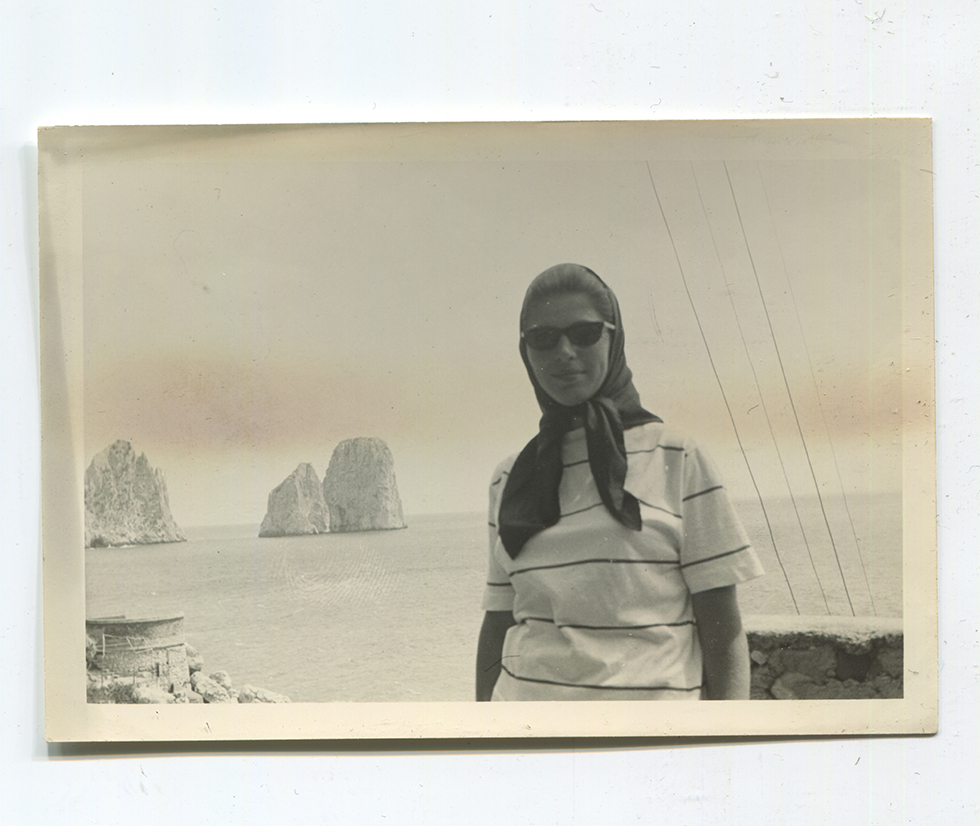

Silvana Pisa in una foto degli anni Sessanta.

«Mi sembrava che il mondo stesse cambiando, che tutto attorno a noi cambiava e quindi cambiavo anch’io. E sovvertivo delle regole».

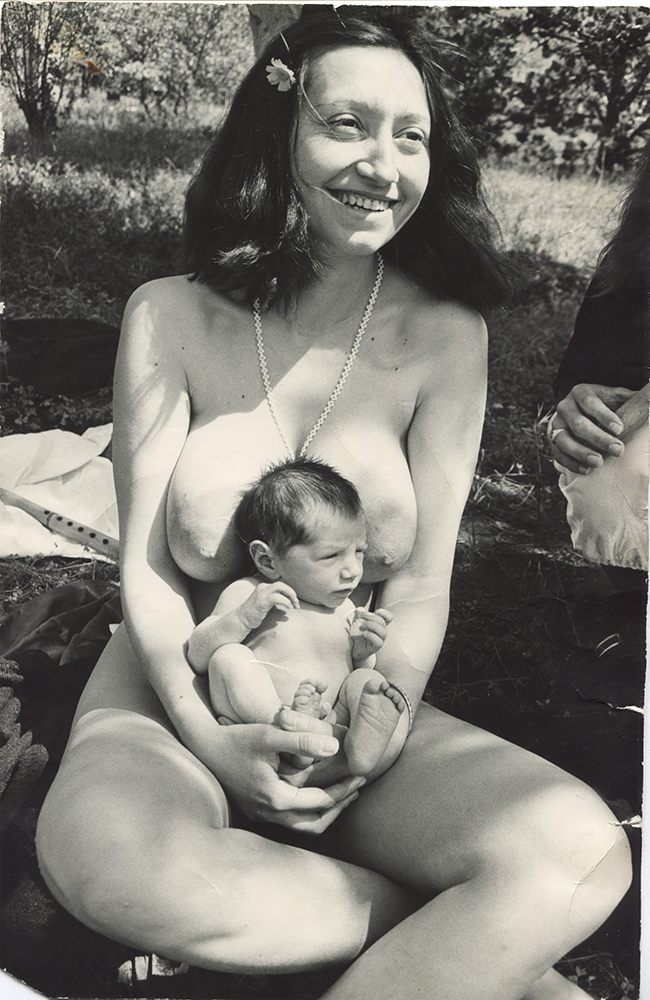

Giovanna Pompili Olivieri oggi ha 70 anni: è nata a Rimini da una famiglia proletaria e vive a Roma dove è la coordinatrice di Archivia*, Centro di Documentazione della Casa Internazionale delle Donne. Nel ’68 aveva 21 anni ed era matricola alla facoltà di Sociologia dell’Università di Trento: partecipò alle prime contestazioni studentesche e abitò in una comune anarchica. Rimase incinta e si trovò da sola ad occuparsi del figlio. Fu ed è tuttora attiva nel movimento femminista.

Giovanna Pompili Olivieri in una foto del 1966.

«Il ’68 era stato un grande utero, perché ognuno di noi aveva trovato il modo di partorire un altro se stesso (…) Certamente oggi le donne non pensano più di essere inferiori agli uomini per natura, mentre all’epoca a noi si diceva così».

Costanza Fanelli oggi ha 72 anni: è nata a Roma e nel 1963 ha cominciato a fare esperienza nel giornale studentesco del Liceo Giulio Cesare occupandosi di attualità, politica internazionale, sessualità e costume. Nel 1968 frequentò la facoltà di Lettere alla Sapienza di Roma, assistendo agli scontri tra polizia e studenti a Valle Giulia (quelli raccontati da Pier Paolo Pasolini). Lavorò come giornalista anche per le ACLI impegnandosi in una serie di inchieste sulle condizioni del lavoro femminile (le mondine ad Alessandria e le raccoglitrici di olive in Calabria). Negli ultimi anni è stata impegnata come dirigente nel campo dell’imprenditoria sociale cooperativa.

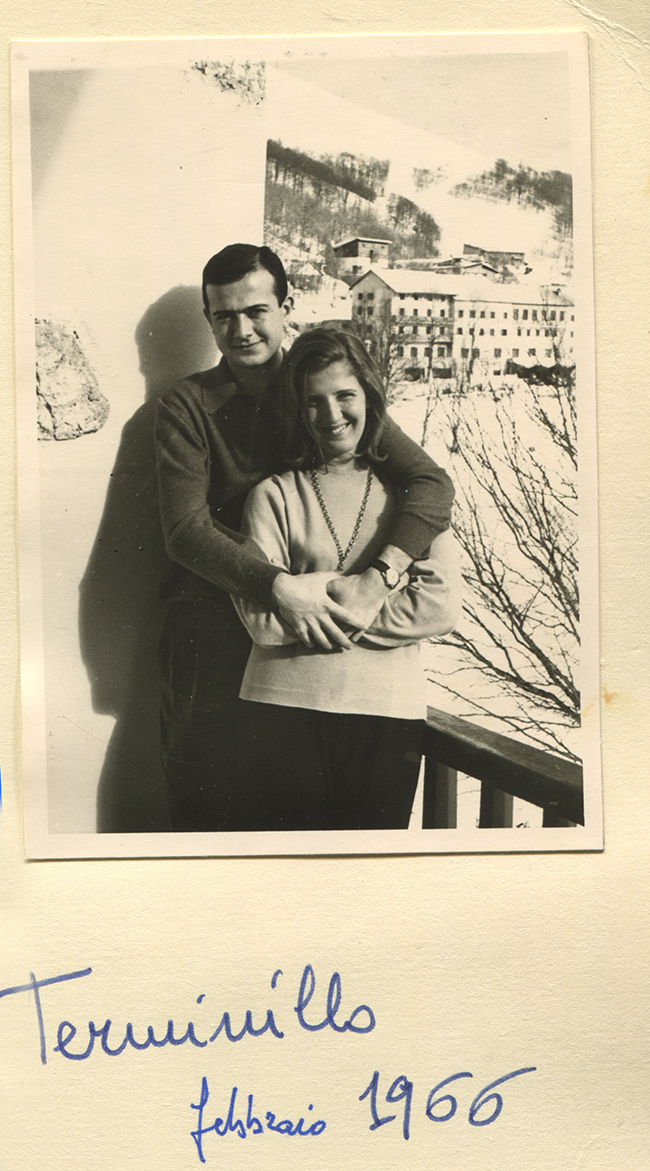

Costanza Fanelli a Terminillo con il marito nel 1966.

«Dentro il mio percorso di vita, ci sono sempre state le donne, il sociale e il giornalismo».

«I celerini erano di fatto un corpo militare. Era lo Stato repressivo contro gli studenti».

«Benedetto il ’68, il primo passo della modernizzazione del nostro paese».

Sonia Natali ha 67 anni, è nata a Prato e vive a Firenze. Nel ’68 aveva 18 anni e cantava come solista. La sua era una famiglia di musicisti: iniziò a esibirsi molto giovane, insieme alle sorelle Nadia e Luana. Nel 1964 il gruppo “Sonia e le sorelle” debuttò col primo 45 giri, l’anno dopo partecipò al Cantagiro con la canzone “Sulla sabbia c’era lei”. Dopo lo scioglimento del gruppo, dal ’67 al ’69, continuò la carriera come solista partecipando nel 1969 al Festival di Sanremo. Poco dopo, abbandonò la carriera di cantante per dissidi con la casa discografica, che continuava a volerle a imporre un genere in cui lei non si rispecchiava più.

Sonia Natali in una foto degli anni Sessanta.

«Per me il ’68 è stato questa grande sensazione di nuove esperienze, di libertà, di grande passione (…) Era un momento in cui cominciavo a pensare che era bene ribellarsi (…) Noi amavamo Elton John, i Beatles, ma ci hanno messo come le tre sorelline che facevano delle cover».

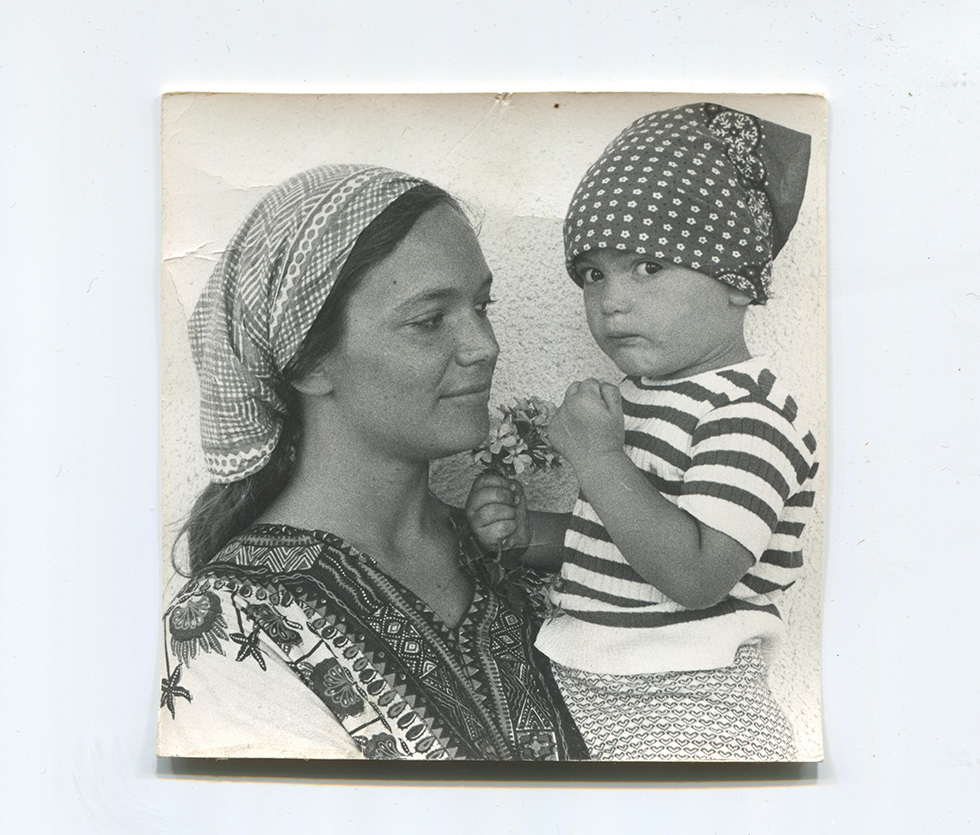

Maria Teresa De Pascale ha 67 anni: è nata a Napoli dove vive ancora oggi. Nel ’68 aveva 18 anni e aveva ottenuto una borsa di studio presso il Convitto della Croce Rossa per diventare infermiera. Libera e ribelle si scontrò da subito con l’ambiente rigido della scuola: in corsia «c’erano detenuti, c’erano rom, ma erano tutti uguali, tutti pazienti». Diventata caposala in pediatria, frequentò a Parigi un corso per diventare ostetrica. Il suo compagno era un medico e lei lo seguì in missione in Mozambico. Ha 4 figli, ma non si è mai sposata. Ancora oggi segue giovani partorienti con la sua associazione Terra Prena.

Maria Teresa De Pascale in una foto degli anni Ottanta.

«Chi aveva il coraggio di dire queste cose? Quella era l’ostetricia di allora: "Ti è piaciuto? Adesso soffri "(…) Mi è sempre piaciuto fare quello che sentivo, non quello che gli altri mi chiedevano di essere (…) Quello in cui noi abbiamo creduto è come un seme che resta sotterraneo e che aspetta il momento di geminare».

Andreina De Tomassi oggi ha 66 anni. È nata a Milano, nel ’68 aveva 17 anni e frequentava il liceo. Era figlia di una ragazza-madre e da bambina ha vissuto a Tripoli, con la zia Iole, per lei come una seconda madre; tra le altre cose è stata campionessa juniores di lancio del disco. Nel 1968, visse in pieno il movimento: «Ero specializzata nel lancio del sampietrino durante le guerriglie», ha raccontato. Nel 1972 si è sposata, ma si è separata pochi anni dopo. Alla fine degli anni Settanta ha cominciato a lavorare come segretaria per Repubblica ed è diventata giornalista, occupandosi di spettacoli. Nel 2011, con il nuovo compagno, ha fondato la Casa degli Artisti a Sant’Anna del Furlo in provincia di Pesaro, una residenza creativa dove vive, ospita amici e artisti come in una comune, e dove organizza eventi e manifestazioni culturali.

Andreina De Tomassi in una foto degli anni Sessanta.

«Per me il ‘68 è stato vivere sempre insieme, 24 ore su 24... sempre insieme».

«Ero campionessa del lancio del disco, quindi per me il lancio del sanpietrino era una meraviglia!»

«Adesso non sto più combattendo, adesso raccolgo tutto quello che ho dato».

Stefania Brancaccio oggi ha 68 anni: è nata a Napoli dove vive ancora oggi. Nel ’68 aveva 19 anni ed era studentessa al liceo. Sostenitrice dell’uguaglianza dei diritti, difese i primi Sessantottini, ma abbandonò i movimenti di protesta quando diventarono violenti. Si laureò in filosofia, nel 1973 si sposò e iniziò a lavorare nell’azienda metalmeccanica di famiglia riuscendo ad emergere come professionista e come donna in un settore completamente maschile. Riuscì anche a conciliare carriera e vita privata, impegnandosi nella difesa del lavoro femminile. Oggi è vicepresidente della sua azienda e dal 2009 Cavaliere del lavoro.

Stefania Brancaccio in una foto degli anni Sessanta.

«Erano gli anni in cui si chiedeva: o fai l'imprenditrice o fai la madre, io dicevo: Voglio tutto!»

«Ho vissuto in quella borghesia dove si dava per scontato la superiorità dell'uomo sulla donna»

Vittoria Vitangeli ha 68 anni: è nata a Tuscania e nel ’68 aveva 19 anni. La sua era una famiglia di contadini: lei lasciò gli studi dopo la quinta elementare elementare perché era una donna, nonostante fosse stata premiata come migliore della scuola. Durante l’estate aiutava i genitori nel lavoro dei campi, d’inverno imparava invece dalle suore a ricamare. Nel ‘68 iniziò a fare le sue prime esperienze di lavoro fuori casa nelle colonie estive e lo ricorda come il momento più bello della sua giovinezza. Nel 1971, a causa di un grave terremoto a Tuscania, la sua famiglia perse la casa e si trasferì a vivere nella stalla. Vittoria Vitangeli si sposò a 35 anni con l’uomo che l’aveva notata tredicenne sul carretto di papà.

Vittoria Vitangeli inuna foto degli anni Sessanta.

«Per me il ’68 è stata una cosa un po’ marginale perché, non andando a scuola, ho vissuto queste cose un po’ da fuori. Certo che ero curiosa, però sapevo che certe cose non si facevano. Aspettavo. Vedrai che arriverà il momento pure per me di uscire un po’».

Silvia Fardella oggi ha 69 anni: è nata a Roma e nel ’68 aveva 20 anni. Proveniva da una famiglia borghese, ma nel 1967 conobbe un ragazzo (“un capellone”) e si avvicinò alla Beat Generation. Ebbe aspri contrasti con i genitori che non approvavano la cultura hippie, ma decise comunque di partire nel 1968 con un’amica per la Francia e il Marocco mettendo in scena uno spettacolo teatrale (faceva parte del Living Theatre, celebre compagnia teatrale sperimentale contemporanea, fondata a New York nel 1947 e che nel '68 divenne nomade). Nel 1970 fondò la storica comune di Terrasini in Sicilia dove crebbe il figlio che chiamò Amore. Nel 1975 si avvicinò di nuovo al Living Theatre e sposò un attore della compagnia. Nel 1979 viaggiò in India. Dopo aver fatto l’insegnante di italiano in vari paesi europei, oggi tiene lezioni di “meditazione sociale”.

Silvia Fardella in una foto degli anni Sessanta.

“Quello che avevo chiaro era che per vivere una mia libertà e vivere la vita, dovevo tagliare i ponti con un modo di vivere molto comodo, molto carino, molto infantile (…) Nel ‘68 ho detto: “La mia vita la prendo in mano io, quello che sarà non lo so”. Noi eravamo dei libertari, degli anarchici, delle persone che volevano vivere in maniera senz'altro piena di colore, piena di musica, piena di amore, di gioia. Il mio ’68 è stato dover scappare di casa tre volte, libertà sessuale e molta musica, proprio all’opposto di quello che era l’insegnamento della mia famiglia. Nella vita, quando fai delle scelte coraggiose, non sai quello che ti aspetterai, ma viene sempre di più di quello che hai calcolato».

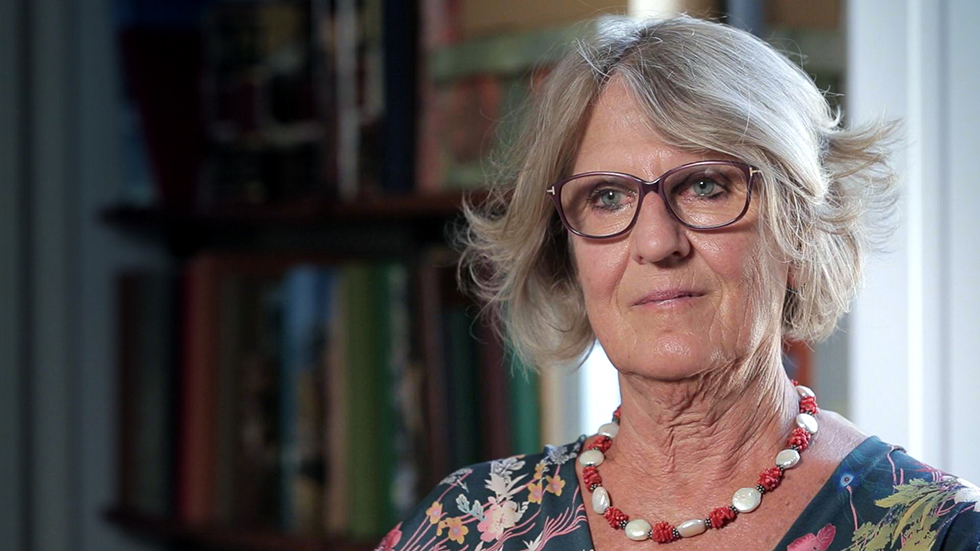

Diana Pezza Borrelli ha 73 anni ed è nata a Napoli. Nel ’68 aveva 24 anni ed era insegnante di educazione fisica. Proveniva da una famiglia alto-borghese, il padre era medico e la madre una nobile. Nel 1966 conobbe il movimento dei focolari, un movimento laico nato nella Chiesa cattolica che aveva come fine la realizzazione dell'unità tra le persone. Quell'incontro cambiò il suo modo di vivere la fede che divenne più legata all’impegno sociale e al volontariato. Nel frattempo, continuava ad insegnare educazione fisica all’istituto d’arte e sostenne le battaglie dei suoi studenti e delle sue studentesse per un cambiamento culturale.

Diana Pezza Borrelli in una foto degli anni Sessanta.

«Il ’68 è stato quel momento in cui la cultura ha potuto essere garantita per tutti: è lì il punto di partenza. (…) Avevo conosciuto un giovane della Napoli bene col quale facevamo un percorso di fidanzamento, tutto secondo certe norme, ma più si avvicinava l’eventuale data di un matrimonio e più mi sentivo inquieta. La rivoluzione è stata la scoperta che la mia vita aveva un senso. Avevo un raggio di luce da dover percorrere. C’era, su di me, un disegno d’amore speciale».

Lorenza Accorsi oggi ha 69 anni: è nata a Milano, il padre era un industriale e la madre una casalinga. Lorenza Accorsi ha lavorato in diversi studi di architettura e poi ha gestito un negozio di erboristeria. Nel ’68 aveva 21 anni e stava per sposarsi, ma cominciò a provare attrazione per una collega. A quel tempo non aveva alcun modello di riferimento per comprendere e costruire la propria identità: «eravamo invisibili, la parola lesbica non esisteva». Dopo sette anni lasciò il fidanzato, cominciò a partecipare ai collettivi femministi, a militare nel Partito Radicale e contribuì alla nascita del primo gruppo di autocoscienza lesbico (in via Zecca Vecchia). Nel novembre del 2016 si è unita alla sua compagna in un’unione civile.

Lorenza Accorsi in una foto del 1971.

«La parola “lesbica” era assolutamente impronunciabile, era il silenzio, non esisteva (…) Avevo un personaggio da portare con me e non ero io. E questa è una roba che non si può reggere a lungo (…) C’era nell’aria questa contestazione a priori di tutto quello che si poteva fare. Era un mondo che si apriva, nuovo».

Lydia Turchi, che oggi ha 72 anni, è nata a Napoli. Nel '68 di anni ne aveva 23 e lavorava come ballerina in televisione. Il nonno e il bisnonno erano musicisti: lei studiò danza classica all’Accademia San Carlo, venne notata dal coreografo e regista Gino Landi e si trasferì a Roma, andando contro le aspettative della famiglia. A metà degli anni Sessanta iniziò a lavorare in televisione, nelle trasmissioni "Anna Moffo Show", "Studio Uno" e "Canzonissima". Visse in pieno il fermento della vita romana di quegli anni: le prime minigonne, il Piper, Rita Pavone e il geghegè. Ora vive a Roma insegnando danza nella sua scuola.