Forse i refusi non sono un porblema

Diamo troppo peso a come scriviamo: sbagliare non è sintomo di ignoranza o stupidità, sostiene un giornalista del New York Times

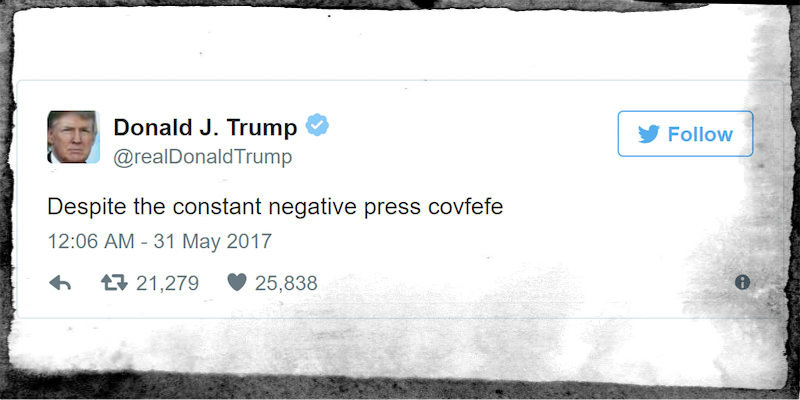

Si può sostenere che una delle cose più buffe fatte da Donald Trump nei suoi primi sei mesi alla Casa Bianca sia stata, lo scorso marzo, impiegare tre tweet differenti per riuscire a scrivere correttamente la parola “hereby” (“con ciò”). In un primo tweet Trump scrisse “hear by”, che non vuol dire niente; poi cancellò il tweet e ne pubblicò un secondo in cui era scritto “hearby”, che è altrettanto privo di senso. Questa volta Trump impiegò una decina di minuti ad accorgersi dell’errore, cancellare il tweet e sostituirlo finalmente con l’espressione corretta.

https://twitter.com/MikeMadden/status/837771130224136192

Trump è certamente uno dei presidenti americani meno attenti alla correttezza di quello scrive (sia fattuale che grammaticale). Ma secondo il giornalista del New York Times, Farhad Manjoo, diamo troppo peso a questa cosa: e non solo quando si parla di Trump. Molte persone sono diventate ossessionate dalla correttezza ortografica o grammaticale di quello che scriviamo (avete probabilmente già sentito parlare dei “grammar nazi”) e, sostiene Manjoo, abbiamo iniziato a dare alla grammatica un valore che non si merita. Non è affatto detto che i refusi e gli errori in quello che scriviamo – in particolare su internet, nei messaggi e nelle app di messaggistica – siano un sintomo di ignoranza o, addirittura, di mancanza di intelligenza.

Manjoo voleva da tempo scrivere un articolo su questo tema, ma racconta di aver avuto qualche difficoltà. In quanto giornalista del New York Times frequenta un ambiente istruito, i suoi amici sono orgogliosi della loro maniera corretta di scrivere e molto severi con chi è distratto. La prima volta che ha provato a parlare della sua idea, racconta, è stato criticato su Twitter e sua moglie non gli ha parlato per un’intera giornata. Quando ha proposto al suo direttore un articolo sul tema, lei gli ha risposto: «Dovresti ascoltare tua moglie». Manjoo però si è appassionato all’argomento, ha iniziato a leggere libri sul tema, articoli e ricerche scientifiche e ha parlato a lungo con un professore di Oxford che studia proprio la scienza dei refusi. La sua conclusione, scrive: «Come direbbe Trump, “avevo ragione al 100 per cento”».

Tanto per cominciare, sostiene, la scrittura su internet e in particolare su Twitter, il social network di cui si occupa di più nel suo articolo, è un casino: «Sembra quasi che qualcuno abbia vomitato un minestrone alfabetico». Ma per questo “casino” c’è una spiegazione. Twitter è fatto per la rapidità e l’immediatezza, due elementi che sono nemici giurati della precisione e della correttezza. Per questa ragione, secondo Manjoo, sbagliano quei politici e quelle società che cercano di promuoversi utilizzando su Twitter una sintassi e un vocabolario complessi. Scrivere in maniera pomposa su internet e su Twitter in particolare «è come indossare un abito in tre pezzi a una festa universitaria»: detto che tutti facciamo refusi quando scriviamo, si può sostenere che impiegare del tempo a correggerli prima di pubblicare un tweet vada contro la stessa filosofia di Twitter o di un’app di messaggistica come Whatsapp, che serve a dirsi le cose privilegiando il contenuto alla forma. E forse, continua Manjoo, non è lontano il momento in cui i politici fingeranno di fare dei refusi per mostrarsi sinceri e genuini.

All’élite a cui appartiene Manjoo, però, questi errori non piacciono. È un disprezzo che nasce da una correlazione apparentemente evidente: scrivere bene è sinonimo di una buona istruzione e, in certi casi, perfino di intelligenza. Ma questa correlazione, sostiene Manjoo dopo i suoi studi, è del tutto falsa. Non ci sono prove scientifiche che dimostrino che scrivere bene o non fare errori sia un segno di intelligenza. Sembra invece che la propensione ai refusi sia come la matematica: una disciplina verso la quale ci sono persone più portate e altre a cui risulta più complicato. A questo bisogna aggiungere che la dislessia è molto più diffusa di quanto si possa pensare e che, anche quando si presenta in forme molto più leggere, può contribuire a rendere difficile scrivere nel modo corretto.

L’importanza che viene data alla grammatica, inoltre, è relativamente recente, almeno nel mondo anglosassone (tra poco parleremo anche dell’Italia). Nel libro “Does Spelling Matter?” (“Scrivere bene è importante?”) Simon Horobin, il professore di Oxford con cui ha parlato Manjoo, sostiene che questa sensibilità è relativamente recente: iniziò probabilmente con l’invenzione della stampa, che rendeva ancora più importante avere un set comune di regole con cui scrivere ciascuna parola. Fino a gran parte dell’Ottocento, però, la scrittura corretta era una materia che interessava soprattutto agli stampatori e spesso ognuno di loro aveva le sue regole. Nella corrispondenza privata e nei diari le persone continuavano ad utilizzare le regole che si erano dati da soli. Abraham Lincoln, uno dei presidenti più importanti della storia americana, era uno scrittore terribilmente impreciso: sbagliava i nomi di importanti battaglie della Guerra civile (chiamò l’attacco a Fort Sumter, che diede inizio alla guerra, “Fort Sumpter”), definì il suo discorso inaugurale “inaugeral” invece di “inaugural” e si sbagliò anche su una parola che, in teoria, avrebbe dovuto essere molto importante per lui: invece di scrivere “emancipation” (emancipazione, cioè la liberazione degli schiavi) scrisse “immancipation”.

Soltanto nel corso del Novecento, sostiene il professor Horobin, la scrittura corretta e la grammatica divennero una delle colonne portanti del sistema didattico. Regole flessibili e tutto sommato poco importanti si sono trasformate allora in norme inderogabili; conoscerle divenne distintivo della propria buona cultura e sbagliarle un marchio di ignoranza. Le regole di grammatica e la scrittura corretta, però, restano in gran parte solo un esercizio mnemonico, non una dimostrazione di ampia cultura o intelligenza. E questo è doppiamente vero per l’inglese, una lingua in cui la fonetica, cioè il modo in cui si pronunciano le parole, spesso ha una relazione molto tenue con la grafia, cioè il modo in cui quelle parole sono scritte. Alcuni esempi particolarmente diabolici sono “queue” (coda), che si pronuncia “chiù”, “colonel” (colonnello) che si pronuncia più o meno “conel” oppure “choir” (coro), che si pronuncia all’incirca “cuaia”.

Da questo punto di vista, l’italiano ha una storia molto differente. Intanto, tranne un pugno di eccezioni, nella nostra lingua le parole si pronunciano come sono scritte (in alcuni casi, questo tipo di lingue viene definito “trasparente”, mentre lingue come l’inglese sono chiamate “opache”). Inoltre l’italiano ha una storia grammaticale molto più lunga dell’inglese. «Il sistema ortografico italiano si è fissato abbastanza presto», ha spiegato al Post la professoressa Raffaella Setti, ricercatrice di linguistica italiana all’Università di Firenze e consulente dell’Accademia della Crusca: «La questione dell’ortografia fu affrontata già nel Cinquecento, con la grammatica pubblicata nel 1525 dal cardinale e scrittore Pietro Bembo e grazie al lavoro dello stampatore veneziano Aldo Manuzio». Il primo vocabolario dell’Accademia della Crusca, ricorda la professoressa, risale addirittura al 1612. «All’epoca esistevano ancora varie grafie per moltissime parole», spiega la professoressa: «”Uomo”, ad esempio poteva essere scritto come lo scriviamo oggi, oppure “omo”, o ancora “homo”. Ma a un certo punto, quando bisogna scrivere un lemma in un vocabolario, diventa necessario stabilire una grafia corretta».

Fissare le regole ortografiche fu più facile nel nostro paese anche perché per secoli l’italiano fu principalmente una lingua scritta, riservata a dotti e intellettuali, che la utilizzavano nei loro libri e nella loro corrispondenza. Una lingua letteraria, usata da poche persone, è più facile da cristallizzare in una serie di regole, visto che non è esposta ai mutamenti di una lingua usata nel parlato comune. «Questa differenza tra lingua scritta e lingua parlata», continua la professoressa, «in Italia è proseguita fino alla metà del Novecento». È una situazione che ha prodotto un particolare tipo di errori ortografici nella nostra lingua: quelli dovuti alle differenze tra parlate dialettali e italiano scritto. «Ad esempio l’oscillazione delle doppie è ancora difficile da far imparare ai bambini perché ci sono delle parlate regionali che tendono a scempiare le doppie, cioè a usare un suono debole, quando invece bisognerebbe fare un suono forte».

La scuola dell’Italia unita e poi i giornali, la radio e la televisione hanno contribuito alla diffusione di un’unica forma di ortografia, ma – a differenza dell’inglese – le regole a quel punto erano già presenti da secoli: era solo questione di diffonderle. Una lingua più semplice da scrivere e una lunga tradizione di corretta ortografia hanno reso i refusi in italiano forse meno frequenti rispetto all’inglese, ma anche più gravi. «La nostra tradizione scolastica ha insistito moltissimo sulle regole ortografiche e se vengono infrante c’è subito stigma sociale: chi sbaglia viene immediatamente tacciato di ignoranza».

Che sia italiano o che sia inglese, secondo Manjoo, il giornalista del New York Times, il punto è che nella nostra epoca di pensieri scritti in fretta per immortalare l’impressione di un momento, stiamo dando troppo importanza alla forma rispetto alla sostanza. Abbandonare del tutto le regole grammaticali e l’importanza dello scrivere corretto sarebbe sbagliato, sostiene Manjoo, ma dovremmo ricordarci che il contenuto di un messaggio è quasi sempre la cosa più importante. Come ha spiegato il professor Horobin: «Succede spesso su Twitter: qualcuno scrive qualcosa di terribile, di razzista, di omofobo. Un sacco di gente gli risponde “Aha! Hai scritto male questa o quell’altra parola!” e non provano nemmeno a rispondere al suo argomento. Mi sembra che queste persone manchino il punto. Un tweet razzista è razzista, sia che tu lo scriva correttamente sia che tu faccia qualche refuso».

Anche la professoressa Setti è d’accordo per quanto riguarda la nostra lingua: «Le statistiche e gli studi ci dicono che gli italiani hanno grandissime difficoltà a comprendere testi di media difficoltà, una carente conoscenza lessicale, cioè conoscono poche parole, e sono deboli nella costruzione della frase, hanno difficoltà con le subordinate e con la coniugazione dei verbi». Insistendo molto sull’ortografia nella scuola italiana e accentuando questa importanza accompagnando gli errori ortografici con biasimo e accuse di ignoranza, anche noi italiani ci siamo persi qualcosa. «Un refuso o un errore ortografico probabilmente sono meno gravi dal punto di vista della comprensione e della comunicazione di una scelta sbagliata di parole che confonde il significato della frase».