Le finestre del Watergate

Storie di Washington da una stanza d'albergo, ma che albergo, e che storie

di Luca Sofri

altre

foto

Lo spettacolare panorama dell’ansa del Potomac messo in cornice dalla finestra della mia stanza è animato a intervalli molto brevi dal passaggio di un aereo, che all’inizio sorge piccolo in fondo, oltre il ponte Francis Scott Key (che fu l’autore del testo di The Star Spangled Banner, ho googlato), e poi si ingrandisce sempre di più mentre si avvicina, si avvicina, e dà l’impressione a un certo punto di essere diretto qui, nella mia stanza, la 1017.

On the shore dimly seen through the mists of the deep,

Where the foe’s haughty host in dread silence reposes,

What is that which the breeze, o’er the towering steep,

As it fitfully blows, half conceals, half discloses?

E per qualche momento è davvero vicino, l’aereo, e continua a ingrandirsi e poi sembra virare verso sud, e rapidamente esce dal quadro alla sinistra della finestra. Dopo qualche minuto, la scena si ripete.

L’aeroporto Dulles è a una trentina di chilometri davanti a questa finestra, in Virginia: si pronuncia in un modo che l’ascoltatore profano scambia facilmente con “Dallas”, con equivoci conseguenti, e prende il nome da un segretario di Stato di Eisenhower, molto anticomunista e battagliero contro l’Unione Sovietica e la Cina. Il secondo aeroporto di Washington, invece, il “Ronald Reagan”, è proprio qui dietro, cinque chilometri a sud dall’altra parte del fiume, sempre in Virginia, dopo il grande cimitero militare di Arlington e il Pentagono. Ogni due, tre, cinque minuti, conto a occhio, un aereo passa di fronte a questa finestra, sopra il Potomac. Alcuni sembrano venire verso questa finestra. Sono pochi secondi impressionanti. Il raziocinio ti avrebbe immediatamente sottratto a qualunque timore, fino a quindici anni fa: da allora invece, tutto il mondo sa che è potuto accadere, che qualcuno vedesse un aereo di linea dalla finestra, che avesse l’impressione che venisse qui, e sa che poi ci è venuto davvero. Per quei pochi secondi, da qui ti sembra di capire una sensazione a cui non avevi mai pensato abbastanza.

Certo, sto parlando delle persone che erano nei grattacieli del World Trade Center, l’11 settembre 2001, sono passati proprio quindici anni. Sto pensando a loro. Ma c’è dell’altro, nella scena che si ripete dentro allo schermo di questa finestra, per ognuno degli ospiti di questa stanza del Watergate Hotel, famoso per altro, come si sa, da 44 anni. Ha appena riaperto, da neanche tre mesi, dopo che una nuova proprietà ha fatto ristrutturare e ridisegnare tutti gli interni dal famoso designer israeliano Ron Arad, che lo ha riempito di arredi e mobili dell’azienda italiana Moroso, dopo un esteso lavoro di ridisegno delle piante interne che ha aumentato il numero delle camere a 348 senza toccare l’aspetto esterno dell’albergo (del progetto architettonico si è occupato lo studio BBGM, specializzato in alberghi), vincolato per ragioni storico-artistiche nel 2005 con le sue vetrate, balconi correnti e balaustre dentellate.

Il Watergate Hotel da cui guardo il Potomac e il cielo, quello dello scandalo Watergate, fa parte di un esteso complesso di cinque edifici, e occupa gran parte di uno di questi. Il complesso fu costruito tra il 1963 e il 1971 da una delle più potenti e grandi società di costruzioni italiane di sempre, la Società Generale Immobiliare, di fondazione ottocentesca e con una storia di continui intrecci con quella dei grandi poteri italiani, fino al suo disfacimento nelle mani di Michele Sindona negli anni Ottanta. Ma anche al tempo della costruzione del Watergate tra i molti argomenti di diversi comitati cittadini contro la costruzione ci furono i legami col Vaticano della SGI, ritenuti inaccettabili per le collaborazioni pubbliche al progetto da un movimento di sostenitori della laicità nazionale.

Ma anche la biografia dell’architetto che aveva progettato il complesso fu usata dai suoi oppositori: si chiamava Luigi Moretti, era romano, aveva allora 55 anni, ed era uno dei più importanti architetti italiani. Questa la so senza googlare: le sue cose, a cominciare dall’Accademia della Scherma al Foro Italico, erano nell’esame di Storia dell’Architettura 2, dove presi un dignitoso 26 da un bravo professore che ci sembrava uguale a Gastone Moschin.

Moretti era stato uno dei più importanti architetti del fascismo, e aveva fatto cose notevoli sul fronte più razionalista delle due grandi correnti dell’architettura fascista (l’altra era quella più pomposa, piacentiniana). E alla fine della guerra era stato anche brevemente in carcere a Milano per i suoi rapporti col fascismo, prima di ricominciare una carriera di nuovo molto importante. Era un’archistar ante litteram. Morì nel 1973, per un infarto, mentre era in barca nel mare dell’isola di Capraia.

Il Watergate era stato concluso due anni prima. Il nome viene dal vicino sbocco del Chesapeake and Ohio Canal – ora un grazioso fosso sui cui margini si passeggia – nel Potomac: chissà come sarà stato deciso, il nome del complesso, se ci saranno state alternative, ipotesi o toponimi diversi. Il risultato più definitivo ed eclatante di quella decisione fu che ancora oggi, in tutto il mondo viene chiamato “–gate” qualunque scandalo o inchiesta importante.

Sono cinque costruzioni, dicevamo, di pianta e facciate curvilinee, estranee al brutalismo squadrato dei maggiori e più vistosi edifici pubblici e privati di Washington: e allora sembrò a molti incongruo con l’immagine della città. Stanno a ridosso del centro, Downtown, tra il Potomac e l’antico ed elegante quartiere di Georgetown, nella zona che si chiama Foggy Bottom. Furono pensate come una sorta di piccola città autonoma, più di seicento appartamenti in “cooperativa”, con spazi comuni per i residenti, giardini, piscine, negozi e servizi al piano terra e interrato, oggi molto in disarmo: il soffitto di un garage è crollato a maggio dell’anno scorso. Il Watergate ebbe periodi vari di lustro – anche per via dello scandalo per antonomasia, che gli portò sia bene che male, a cicli – ma ha ospitato in affitto o proprietà residenti molto affezionati alla sua vista sul fiume e alla sua accogliente modernità, e spesso illustri, oggi in gran parte anziani. Tra loro c’è per esempio la leggendaria giudice di Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg, che si dice comparire spesso alla cassa del supermercato CVS, quello dove ieri ho comprato quei biscotti al cioccolato di una bontà e pesantezza impreviste. Nella lista dei residenti celebri ci sono anche Alan Greenspan, Placido Domingo, Monica Lewinsky (qualche mese, a casa di sua madre), Elizabeth Taylor, Caspar Weinberger, Bob Dole, Condoleezza Rice. A politici e persone importanti è sempre piaciuto, abitare negli appartamenti del Watergate.

Poi c’è un palazzo che ospita uffici, e poi c’è quello dell’albergo, appena reinaugurato. Perché dopo essere passato per diverse proprietà nei decenni scorsi e per un generale declino economico e architettonico, l’ultima società che lo aveva posseduto lo aveva chiuso nel 2007 ed era fallita senza riuscire a rinnovarlo come progettato. I creditori lo avevano quindi venduto a una cifra piuttosto bassa – 35 o 45 milioni di dollari, ci sono versioni diverse – alla società immobiliare di un erede francese di costruttori di alberghi, Jacques Cohen, che ne ha spesi altri 125 per ristrutturarlo in uno stile coerente con i suoi anni ruggenti, stile che i giornali di Washington hanno definito “un po’ Mad Men”, creato da Arad e da altri italiani, quelli di Moroso, azienda di Udine di fama e successi mondiali.

Il nuovo Watergate Hotel ha appena riaperto, all’inizio di giugno di quest’anno, 49 anni dopo la sua prima inaugurazione, quella del 1967. Allora tra i primi ad affittare uno degli uffici ospitati nel palazzo dell’albergo, che occupava tutto il sesto piano, ci fu il Comitato del Partito Democratico: mancava un anno e mezzo alle elezioni in cui Richard Nixon sarebbe diventato per la prima volta presidente degli Stati Uniti. Quattro anni dopo, durante la campagna in cui Nixon si ripresentava contro il Democratico George McGovern, la sede del partito era sempre lì, e la notte del 27 maggio 1972 alcune persone ci entrarono scassinando le serrature – una di loro era un fabbro cubano di Miami – e misero dei microfoni nei telefoni, indisturbati. Lavoravano per la campagna di Nixon e avevano preso delle camere al Watergate: la notte del 17 giugno tornarono a sistemare meglio dei microfoni. E lì comincia Tutti gli uomini del presidente, che abbiamo visto cinquanta volte, ma torniamoci un momento, che il film inizia nella buia concitazione di quella notte e alcuni dettagli mancano e altri si perdono, ancora alla cinquantesima volta.

L’agente della sicurezza si chiama Frank Wills, ha appena 24 anni, ed è di fatto – prima di Woodward e Bernstein – “l’uomo che ha svelato lo scandalo Watergate”. Nel film appare un attimo all’inizio – è lui, il vero Wills, che fece se stesso – mentre alle due di notte fa il giro di controllo nei garage, quelli qui sei piani sotto la camera 1017, vicino al supermercato, e trova che lo scrocco di una porta che dà sulle scale è stato bloccato con dello scotch. Wills lo toglie, e continua il giro. Poco dopo, ripassa da quella porta e trova che lo scotch c’è di nuovo. Allora sale, avvisa la polizia, esce dalla storia ed entra nella Storia.

La polizia chiede via radio a una macchina nei dintorni di andare, ma l’agente è in un bar ubriaco e si inventa di dover fare benzina. Così viene chiesto l’intervento a un’altra auto, di agenti “in borghese”: sono i tre hippies che si vedono nel film, in servizio tra spacciatori e piccoli delinquenti, che chiedono “ma che c’entriamo noi?”, e malvolentieri acconsentono a passare a vedere cosa succede al Watergate.

Il complice degli scassinatori – insediato nel motel di fronte al Watergate di guardia e di sorveglianza alle microspie – sta guardando un B-movie di paura e non si accorge degli agenti-hippie che salgono, fino a quando è tardi. Quelli intanto sono entrati negli uffici del Comitato Democratico, e ci hanno trovato nascosti cinque maturi signori in giacca e cravatta. E poi c’è il resto.

Frank Wills è morto per un tumore a 52 anni, nel 2000.

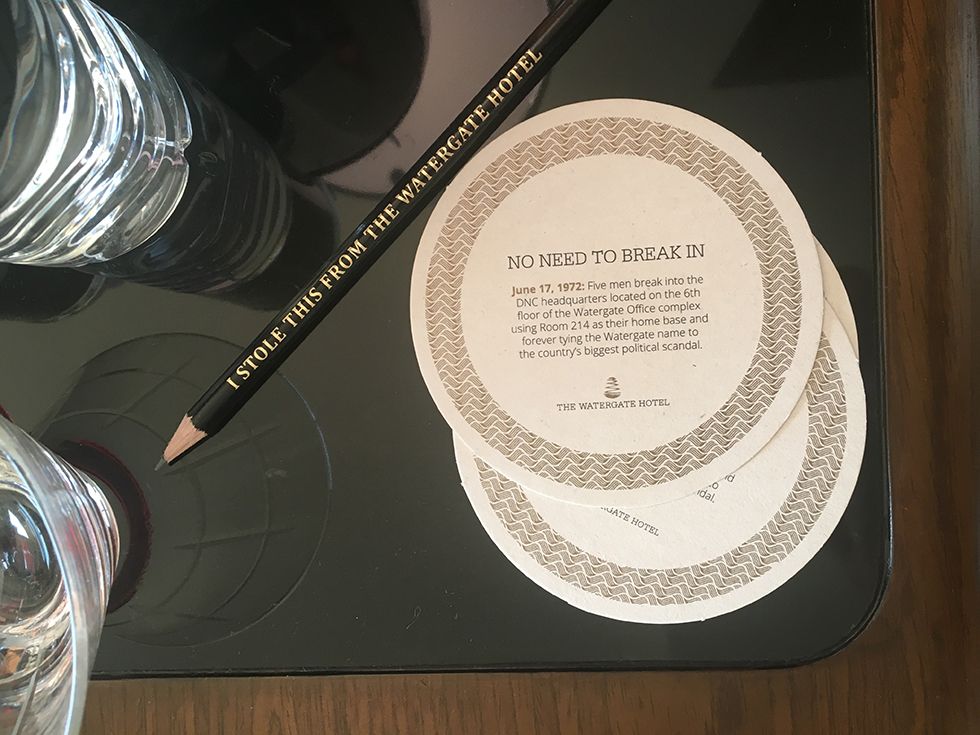

“La maggior parte degli ospiti di questi primi tre mesi conosce il Watergate per quello, come tutto il mondo”, mi spiegano gli entusiasti e motivati dipendenti dell’albergo rinnovato e splendente. Mi sono spacciato per giornalista e mi hanno gentilmente mostrato le formidabili suites all’ultimo piano, mentre il “rooftop bar” non è ancora finito. La nuova gestione ha deciso di fare di necessità virtù, della fama quarantennale del posto, e ha discretamente inserito alcune allusioni e battute in giro: “non c’è bisogno di scasso”, c’è scritto sulle chiavi magnetiche delle camere, e “questa l’ho rubata al Watergate” sulle matite da rubo. Per il resto, tutto ha il logo a spirale che riprende i vistosi lampadari di design del ristorante a piano terra, e che per un giorno intero ho preso per un albero di Natale, prima che mi spiegassero.

Belle stanze, e spettacolari viste sul fiume se vi capita il lato giusto: le finestre corrono lungo tutta la parete e incorniciano il Potomac, il ponte, la sponda opposta che è in Virginia, e la zona rinnovata di ristoranti del Waterfront che ha affollato un moletto qui sotto di giovani bianchi ricchi e caciaroni coi loro motoscafi, e di passanti meno ricchi che passeggiano lungo il fiume e guardano le anatre o il teatro del Kennedy Center (protagonista di un lungo litigio col Watergate, ai tempi, per ragioni di preminenza architettonica sulla zona). E passano gli aerei.

L’11 settembre 2001 l’albergo era ancora aperto. Era gestito dalla società Swissotel ma andava male, quindi chissà quante stanze erano occupate: ma chi era su questo lato, intorno alle nove e mezza del mattino potrebbe aver visto passare un aereo tra i tanti, incorniciato dalla finestra, e poi uscire dalla visuale. Probabilmente invece l’ospite era distratto, aveva già la tv accesa sulle dirette dell’aereo che alle 8 e 46 si era schiantato contro uno dei grattacieli del World Trade Center, a Manhattan. L’ospite di questa camera, me lo immagino, fissa incredulo la tv come milioni di persone in tutto il mondo: e da dove lo guardiamo noi ora, vediamo sullo sfondo della sua finestra un altro aereo che passa nel cielo e poi scompare sopra il Watergate, si dirige verso il centro della città, verso la Casa Bianca, poi fa un’inversione quasi completa – l’ospite che ne sa, sta guardando fisso la tv, sta guardando Manhattan – e punta verso sud, ripassa sopra il Potomac, vira di nuovo, e alle 9 e 39 entra in una delle cinque pareti dell’edificio del Pentagono, quella che dà a ovest, a tre chilometri da qui.

Già. Guardare passare gli aerei davanti a questa finestra non è come guardare passare gli aerei davanti a una finestra: ogni volta che entra per pochi momenti nella mia visuale e nella mia vita, nello spettacolo delle cose che vedo e registro, basso, vicino, grande, e poi ne esce, adesso che lo so è un aereo che sta andando a fare quel giro e che nel tempo in cui vado ad aprire il rubinetto della doccia si è schiantato sul Pentagono ammazzando 189 persone.

Non so neanche se qualcuno lo abbia visto invece dalle finestre del Pentagono, e meno ancora se abbia avuto il tempo di chiedersi se stava venendo proprio lì. La nostra inclinazione a pensare che un aereo che si avvicina stia venendo proprio qui è cambiata, quel giorno. In più, la mia immaginazione di quella mattina vista dalla camera 1017 è un po’ spericolata: il volo 77 è quello su cui si sono scatenate tutte le più imbizzarrite teorie del complotto, perché in effetti ne sappiamo molto poco. Lo spegnimento del transponder da parte dei dirottatori quando l’aereo era già lontano da Dulles, diretto verso Los Angeles, fece sì che – col concorso di una serie di casualità e inadeguatezze – non si sia mai saputa la rotta esatta che l’aereo prese per tornare indietro, raggiungere Washington e abbattersi sul Pentagono. Quando si schiantò, nessuno dei responsabili a terra aveva ancora capito cosa stesse succedendo. Lo stesso giro sopra il centro di Washington e sopra la Casa Bianca è un’ipotesi contestata, altre collocano il giro poco più a sud, ma probabimente dentro il panorama di questa finestra.

La zona intorno al Pentagono è desolata e spettrale, sarà che è anche agosto e fa un caldo insopportabile. A Philadelphia, qui vicino, sono morte tre persone per le conseguenze del caldo di questi giorni. Fare il percorso guardatissimo dall’uscita della metropolitana al memoriale dell’11 settembre davanti al punto dello schianto – un lato e due mezzi lati del pentagono – è una marcia alienante: le mura dell’edificio (un edificio strano, per Washington, di pietra calcarea, un po’ hitleriano: malgrado sia nato per combattere i nazisti) sono distanti, le grandi passerelle che vi accedono sputano ogni tanto gruppi di uomini in mimetica, piccoli, lontani, cartelli ovunque dicono di non fare fotografie. Il memoriale è un piccolo giardinetto di artificiosa maggiore accoglienza, con rivoli d’acqua e alberelli che si alternano alle panchine saettanti su cui sono scritti i nomi dei morti, compresi quelli dei cinque bambini tra i tre e gli undici anni che erano sull’aereo.

Washington è tutta piena di morti e liste di morti: dopo un po’ finisci per confrontare tra loro le diverse organizzazioni degli elenchi, dove sono disposti per ordine alfabetico, dove per ordine di età, dove per ordine della data di morte, eccetera. I morti in Vietnam, tutti, tutti i nomi, sono su una parete nera lucente, e c’è un catalogo da consultare per trovare la posizione del proprio caro. Le file di cippi a perdita d’occhio di Arlington, quelle che vediamo nei film quando c’è il funerale militare, dall’altra parte dello stradone di fronte al Pentagono. Persino nel Newseum, il popolare e vivace museo del giornalismo, c’è a un certo punto la parete dei nomi dei giornalisti uccisi.

Al memoriale del Vietnam arrivo presto, una mattina, non c’è nessuno. So com’è fatto, mi ricordo quanto se ne parlò, avevo diciott’anni e mia nonna mi aveva abbonato a Time: la scelta discreta e addolorata delle pareti nere interrate nel prato con le file di nomi e nomi e nomi in cui ci si specchia. Ho letto da qualche parte che i visitatori lasciano ai piedi del muro fiori, biglietti, ricordi, oggetti, bandiere, ho visto le foto, e che il National Park Service li rimuove e archivia ogni sera. Mentre mi avvicino non vedo niente di tutto questo, perché è mattina presto. Ma poi, invece, in un punto più lontano riconosco forse un fiore appoggiato, e invece pochi metri avanti a me c’è una piccola cosa marrone proprio alla base del muro, nella canaletta sotto la prima fila di nomi. Un orso, o un altro animale di pelouche. Mi figuro la scena, una madre e una bambina davanti al muro, riflesse, la bambina che lascia l’orso. Probabilmente l’ho vista, l’abbiamo vista, la scena.

Ma non è un orso di pelouche, ormai gli sono davanti. È uno scoiattolo, un vero scoiattolo, raggomitolato, appallottolato, nello spessore della canaletta: è andato a morire stamattina presto ai piedi di tutti i morti del Vietnam, insieme a loro, ultimo della infinita lista di morti di cui è fatta questa città.