Contro i referendum

Se ne fanno sempre di più e su temi sempre più delicati: l'Economist dice che funzionano solo per le cose che non contano niente, come l'Eurofestival

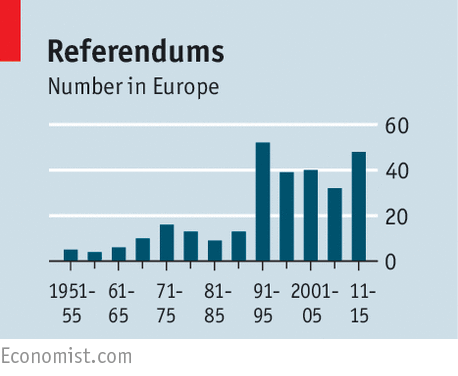

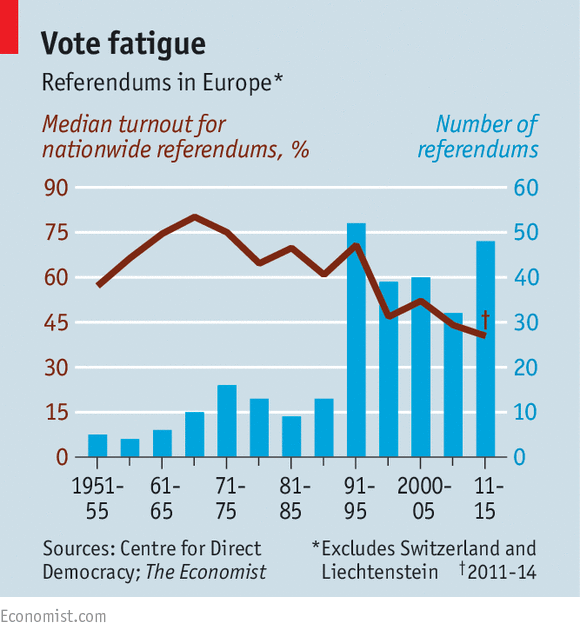

Nel 1970 in Europa si svolgevano in media tre referendum all’anno. Oggi, anche senza contare due paesi con una lunga tradizione di democrazia diretta come Svizzera e Liecthenstein, la cifra è salita a otto: e spesso non si tratta più di piccole questioni locali, ma di decisioni che possono avere un impatto a livello nazionale o transnazionale. Basta pensare al referendum in Grecia dello scorso luglio sugli aiuti economici internazionali, a quello per l’indipendenza della Scozia o a quello sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea per cui si voterà il prossimo 23 giugno. L’Economist ha chiamato questo fenomeno “referendumania” e ha provato a spiegarne le ragioni, il significato e come sia legato alla crisi dei partiti tradizionali e al successo diffuso in tutta Europa di movimenti populisti ed euroscettici.

I sostenitori della democrazia diretta dicono che i referendum possono aiutare ad avvicinare i cittadini alla politica. Alcuni analisti dicono per esempio che il voto sull’indipendenza della Scozia del 2014 abbia aumentato l’interesse degli scozzesi per la politica. Di sicuro, dice l’Economist, anche se alla fine ha vinto il no all’indipendenza, il referendum ha aumentato il sostegno per l’unico grande partito a favore dell’indipendenza, lo Scottish National Party, che è passato dai 25 mila iscritti precedenti al voto ai 100 mila dopo il voto. La consultazione popolare, in questo caso, invece di risolvere il problema lo ha aggravato: lo Scottish National Party non ha smesso di parlare di secessione e il suo rafforzamento ha consolidato questa posizione, che era stata appena democraticamente bocciata dal referendum. I recenti referendum, scrive l’Economist, «non sono solamente un sano esercizio di impegno civico. Riflettono anche la diffusa disaffezione verso la politica e la rabbia nei confronti della classe dirigente».

Alcuni referendum sono promossi dai partiti politici “tradizionali” e che sono al governo proprio per cercare di respingere la pressione dei populisti (è il caso del Regno Unito e della cosiddetta Brexit). Altri invece sono voluti dai partiti populisti stessi per rafforzare le loro posizioni, soprattutto contro le politiche dell’UE: è il caso per esempio del referendum sulle quote obbligatorie di migranti previste dal piano dell’Unione Europea, per cui si voterà in Ungheria su proposta del presidente Viktor Orban. In questo caso la domanda del referendum sarà: «Siete d’accordo con il fatto che l’Unione Europea debba avere il potere di imporre la distribuzione obbligatoria di cittadini non ungheresi in Ungheria senza il consenso dell’Assemblea nazionale dell’Ungheria?». Altri referendum, come quello dello scorso aprile nei Paesi Bassi contro l’accordo commerciale tra UE e Ucraina, sono invece promossi da gruppi specifici: in quel caso era stato voluto da alcuni attivisti euroscettici che avevano approfittato di una nuova legge che permette di indire un referendum se si raccolgono almeno 300 mila firme. Il voto non era vincolante, ma la campagna elettorale lo ha trasformato comunque in una consultazione sull’Unione Europea: la vittoria dei “no” ha assunto un significato politico più ampio di quello originariamente previsto.

Quando riguardano questioni locali e molto definite, dice l’Economist, i referendum possono anche avere un valore positivo. Questa recente diffusione dei referendum su questioni più ampie e internazionali possono invece portare a diversi problemi. Per esempio possono rendere più complicate le politiche transnazionali, visto che alcune minoranze di elettori possono ostacolare politiche a livello europeo che sono il risultato di lunghi e complicati compromessi: nei Paesi Bassi, al referendum sull’Ucraina, è andato a votare il 32,2 per cento degli elettori, e questo 32,2 per cento potrebbe potenzialmente paralizzare un intero progetto internazionale.

I referendum possono poi causare politiche incoerenti: esaminando e votando cioè su questioni ampie ma isolate dal contesto si rischia di approvare misure in conflitto tra loro. Secondo alcuni, poi, i diritti civili non dovrebbero essere soggetti a questa forma di votazione: non è il caso insomma che i diritti di una minoranza di persone debbano essere affidati a un voto diretto a maggioranza. I dati dicono inoltre che l’affluenza ai referendum in media è scesa rispetto al passato, e dunque il ricorso a questa forma di voto può essere semplicemente un costo inutile. Non solo: un referendum può essere inutile anche quando il quorum viene superato. Gli olandesi hanno detto “no” all’accordo con l’Ucraina (il quorum del 30 per cento è stato raggiunto) ma quel voto non servirà a niente se gli altri 27 paesi dell’Unione Europea decideranno in modo differente.

L’Economist fa un’ultima critica, poi: in alcuni casi ampie parti dell’elettorato non hanno compreso le conseguenze del loro voto. Nel caso del referendum sulle politiche di austerità dell’Unione Europea per cui si è votato in Grecia nel 2015, per esempio, molti cittadini hanno votato “no” non capendo che un rifiuto delle offerte dell’UE avrebbe comportato la bancarotta del paese. Nonostante la vittoria del “no”, infatti, alla fine il primo ministro Tsipras ha accettato l’accordo con i creditori internazionali, aumentando cosi il malcontento di gran parte della popolazione e la loro perdita di fiducia nella politica.

Il pericolo della “dittatura della minoranza” può essere comunque arginato: un quorum come quello che c’è Italia, dice l’Economist, è un utile strumento correttivo. Tuttavia, «spesso il referendum si rivela una forma di democrazia peggiore dei governi rappresentativi. I fondatori degli stati democratici hanno creato i parlamenti per un motivo». La conclusione dell’Economist è che la democrazia diretta può essere una buona cosa «per le cose che non contano, come l’Eurofestival. Ma non c’è modo di governare un paese attraverso i referendum, per non parlare di un intero continente». E ancora: «La moda per i plebisciti ha delle somiglianze con l’ottimismo della prima era di Internet, quando tutti pensavano che più comunicazione online significasse una democrazia migliore. L’eco dei social-media e gli eserciti di troll assunti dai governi repressivi hanno attenuato questa illusione».

In Italia, il Parlamento promulgò nel 1970 le leggi necessarie a rendere effettivo l’articolo 75 della Costituzione, e rendere quindi possibili i referendum abrogativi: sono stati organizzati da allora 67 referendum e si è votato in 18 occasioni diverse, visto che in quasi ogni tornata agli italiani è stato sottoposto più di un quesito. In 28 casi, il 41 per cento del totale, il referendum non è riuscito a raggiungere il quorum. Gli ultimi referendum a raggiungere il quorum sono stati quelli sull’acqua, sull’energia nucleare e sul legittimo impedimento del 2011: era dal 1995 che nessun referendum riusciva a superare il quorum.