La demolizione punitiva delle case dei palestinesi

È una pratica estrema e diffusa soprattutto quindici anni fa, ma negli ultimi tempi Israele l'ha ripresa nei confronti dei responsabili di aggressioni e attentati

Negli ultimi giorni in Israele si è tornati a parlare della pratica del governo di demolire le case dei palestinesi responsabili (o sospettati) di attacchi terroristici e delle loro famiglie, come misura punitiva. Il metodo delle demolizioni punitive – considerato discutibile ed estremo anche da molti israeliani – era stato accantonato per diversi anni: è tornato in voga solamente dall’estate del 2014, quando è iniziato un nuovo periodo di tensione fra Israele e Palestina. Secondo un report dell’ONU pubblicato a novembre, dal giugno 2014 al novembre 2015 Israele ha demolito o reso inutilizzabili 16 edifici lasciando senza casa 90 palestinesi, e danneggiato 12 edifici vicini a quelli demoliti. Secondo il Washington Post, che si è occupato delle demolizioni in un recente articolo, da ottobre a oggi sono stati demoliti almeno 7 edifici in cui abitavano persone sospettate di terrorismo, gli ultimi dei quali nella prima settimana di gennaio.

Le demolizioni di questo tipo sono da anni molto contestate dalle ong per i diritti umani e dai critici del governo di Israele, che le ritengono illegali e crudeli: di recente Robert Piper, che lavora come coordinatore dell’ONU per lo sviluppo delle aree occupate da Israele in Palestina, ha definito la demolizione punitiva di case «totalmente ingiusta» e contraria alle leggi internazionali. Israele si difende spiegando che le demolizioni funzionano come deterrente nei confronti di altre persone che hanno intenzione di compiere atti terroristici.

Le demolizione punitiva delle case rientra in un problema più grande e tuttora irrisolto: le migliaia di demolizioni di case di palestinesi compiute dal governo israeliano nella cosiddetta Zona C della Cisgiordania, su cui Israele mantiene il controllo urbanistico e territoriale. Gli israeliani dicono che le case che vengono demolite erano state costruite senza permessi; i palestinesi spiegano che Israele non rilascia quasi mai permessi per costruire e che i provvedimenti di demolizione sono inutilmente crudeli.

Le demolizioni punitive

La pratica di demolire le case di sospetti terroristi si era diffusa soprattutto dal 2000 al 2005: durante la seconda Intifada, cioè una rivolta organizzata e giustificata dalle autorità palestinesi nei confronti dello stato di Israele. Secondo uno studio del 2014 co-finanziato dall’università di Gerusalemme, durante quel periodo il governo israeliano praticò 628 demolizioni punitive. Secondo il magazine Forward le demolizioni punitive sono state interrotte nel 2005 perché una commissione militare spiegò con un report all’allora ministro della Difesa, Shaul Mofaz, che invece che funzionare da deterrente promuovevano malumori contro Israele.

L’ONU spiega che a parte uno sporadico caso nel 2009 le demolizioni punitive sono riprese a metà del 2014. All’inizio di ottobre del 2015 il governo conservatore di Benjamin Netanyahu ha approvato una misura per velocizzare il processo di demolizione, anche se finora non è chiaro in cosa consista e se sia effettivamente entrata in vigore. Il Washington Post il 17 gennaio ha scritto che nelle scorse due settimane «molte [case] sono state misurate per future demolizioni e ad alcuni inquilini è stata consegnata l’ordinanza di demolizione», ma non è chiaro di quanti edifici si stia parlando. Finora le demolizioni vengono decise caso per caso da un tribunale israeliano: la famiglia palestinese proprietaria della casa ha tempo 48 ore per fare appello contro la decisione, e altre 48 ore per rivolgersi all’Alta corte di giustizia israeliana nel caso l’appello venga rigettato (che ha già espresso dei dubbi sull’efficacia della pratica e ha accolto alcuni ricorsi).

Jodi Rudoren, capo della redazione di Gerusalemme del New York Times, ha sintetizzato molto efficacemente gli argomenti legali usati da Israele per giustificare la demolizione punitiva delle case dei palestinesi. Spiega Rudoren che secondo la Convenzione di Ginevra del 1949 sul diritto internazionale, una potenza occupante «non può distruggere proprietà personali che appartengono a una persona o a un gruppo di civili, eccetto nel caso in cui la distruzione è resa assolutamente necessaria nell’ambito di un’operazione militare». Scrive Rudoren:

Israele non considera Gerusalemme Est – che ha conquistato e annesso al proprio territorio nel 1967 durante la Guerra dei Sei Giorni – come un territorio occupato, anche se la maggior parte del mondo lo fa. Inoltre, funzionari israeliani spiegano che [anche tenendo conto di Ginevra] l’espressione “operazione militare” include “azioni di risposta militare”. Mark Regev, il portavoce di Netanyahu, ha anche sottolineato che le demolizioni vengono decise attraverso un processo legale e che costituiscono un deterrente per bilanciare “la cultura del sostegno reciproco all’interno della società palestinese”.

La “cultura del sostegno reciproco” di cui parla Regev è una delle espressioni della società palestinese più temute da Israele: significa una cultura spesso manifesta di esplicita solidarietà nei confronti delle famiglie vittime a loro dire della brutalità delle azioni dell’esercito israeliano, oppure di mitizzazione dei palestinesi che hanno combattuto nelle due Intifada o che hanno compiuto un attacco terroristico in territorio israeliano (i “martiri”). A dicembre una raccolta fondi spontanea organizzata per le strade di Nablus, in Cisgiordania, ha raccolto circa 155mila dollari destinati alla ricostruzione di quattro case di tre membri di Hamas – un gruppo politico terroristico che lotta per l’indipendenza della Palestina – distrutte dall’esercito israeliano, dato che i quattro sono gli unici sospettati dell’omicidio di due coloni israeliani avvenuto l’1 ottobre 2015: è l’episodio che secondo molti ha generato il nuovo ciclo di violenze attualmente in corso. Altre raccolte del genere vengono periodicamente organizzate dai palestinesi anche in altre zone della Cisgiordania.

Una ragazza palestinese dona dei soldi per finanziare la ricostruzione della casa di Mohannad Halabi, un ragazzo palestinese di 19 anni che a ottobre ha ucciso due civili israeliani a Gerusalemme (ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Una ragazza palestinese dona dei soldi per finanziare la ricostruzione della casa di Mohannad Halabi, un ragazzo palestinese di 19 anni che a ottobre ha ucciso due civili israeliani a Gerusalemme (ABBAS MOMANI/AFP/Getty Images)

Uno dei casi più citati dei critici della demolizione punitiva per citarne la sua scarsa efficacia è quello della famiglia Jamal, che abita nel quartiere Jabel Mukaber di Gerusalemme Est. A novembre Ghassan Abu Jamal e un suo parente attaccarono con coltelli e armi da fuoco una sinagoga di Gerusalemme, uccidendo quattro civili e un poliziotto israeliano. I due furono uccisi dalle forze israeliane durante l’attacco. Quasi un anno dopo, il 6 ottobre del 2015, l’esercito israeliano ha demolito la casa di Ghassan Abu Jamal: durante le operazioni però, secondo il Washington Post, è stata anche distrutta la casa di suo fratello maggiore Muawiya – le case di Gerusalemme Est e dei campi profughi palestinesi sono spesso costruite una sopra l’altra, per risparmiare su permessi e costruzione – e altri edifici adiacenti sono stati danneggiati. Senza contare che lo stesso Ghassan era morto nell’attentato: la demolizione ha punito di fatto solo la sua famiglia.

In quell’occasione Ala’a Abu Jamal, cugino di Ghassan, secondo suo padre cercò di fermare i soldati israeliani ma venne picchiato e si ruppe alcune costole. Una settimana dopo Ala’a Abu Jamal ha preso un giorno di ferie dal lavoro e con la sua macchina è andato addosso a una fermata del bus di Gerusalemme: poi è sceso dalla macchina e ha accoltellato a morte un rabbino di 60 anni che si trovava sul posto. Anche Ala’a Abu Jamal è stato ucciso durante l’attacco dalle forze israeliane. Il 4 gennaio la casa di Ala’a Abu Jamal – che aveva una moglie e tre figli – è stata “sigillata”: cioè riempita di cemento dal pavimento fino al soffitto, per impedire che venga riutilizzata (una pratica utilizzata in alternativa alla demolizione).

I critici delle demolizioni mettono in relazione la maldestra demolizione della casa di Ghassan Abu Jamal con l’attentato compiuto da suo cugino Ala’a Abu Jamal. In realtà, come in tutti i casi di terrorismo, è molto difficile attribuire gli attentati a specifici episodi: Estaban Klor, che insegna economia all’università di Gerusalemme e ha pubblicato uno studio che sostiene la limitata efficacia delle demolizioni punitive, ha detto che in generale «il terrorismo è una conseguenza di fattori politici, e di conseguenza sono solamente questi che determinano la durata a lungo termine del terrorismo», mentre sul caso delle demolizioni punitive spiega che hanno un effetto deterrente temporaneo e solamente locale.

Le altre demolizioni

Un problema più noto relativo alle demolizioni di case appartenenti a palestinesi va avanti da decenni, e riguarda gli edifici presenti nella cosiddetta Zona C della Cisgiordania. In base al secondo accordo di Oslo, stipulato nel 1995 in seguito al primo storico accordo di pace del 1993, le autorità palestinesi e Israele si accordarono per dividere i territori della Cisgiordania in tre zone: i territori della Zona A sarebbero stati sotto il controllo totale delle autorità palestinesi, la Zona B a gestione condivisa e la Zona C a totale controllo israeliano. Gli accordi di Oslo erano destinati ad essere temporanei, ma non sono mai stati superati e ancora oggi rappresentano lo status quo territoriale e la base di partenza di ogni negoziato.

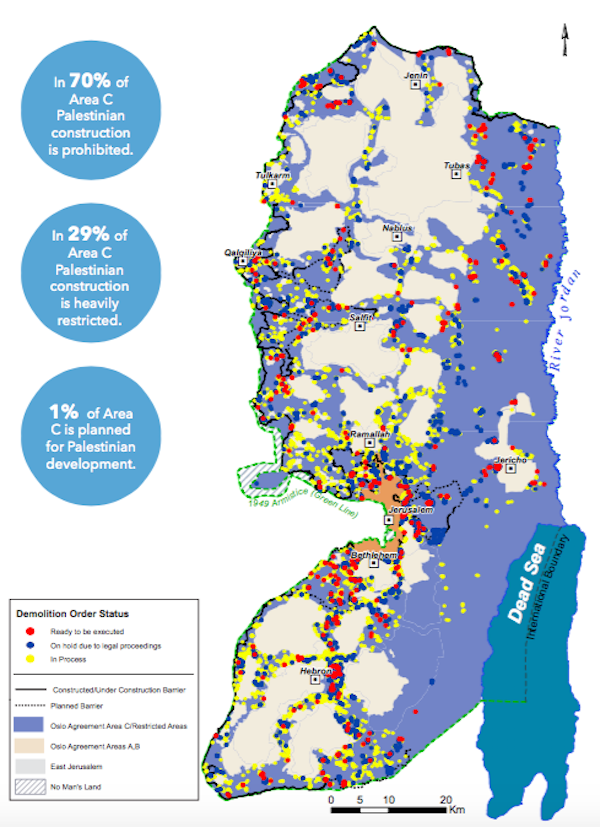

La Zona C rappresenta circa il 60 per cento del territorio della Cisgiordania: è stato stimato che dentro ci abitino circa 300mila palestinesi, mentre le Zone A e B sono abitate in tutto da meno di 3 milioni di abitanti. Come spiega un recente studio di una divisione dell’ONU che si occupa dei territori occupati da Israele in Palestina, secondo i piani di Oslo l’autorità sui progetti urbanistici e territoriali della Zona C sarebbe dovuta passare ai palestinesi nel 1998, ma Israele non l’ha mai ceduta. Di conseguenza ancora oggi eroga i permessi per lo sfruttamento dei terreni nelle aree che ricadono nella Zona C. L’ONU spiega che Israele considera il 70 per cento dell’area non edificabile dai palestinesi, il 29 per cento edificabile ma con molte restrizioni e solo l’1 per cento disponibile per il libero sfruttamento. È un bel guaio, scrive l’ONU:

«La Zona C comprende le riserve di terra più rilevanti per lo sviluppo dei palestinesi, così come larga parte dei terreni agricoli e da pascolo della Palestina. La Zona C è inoltre l’unica ad avere territori contigui in Cisgiordania: e dunque ogni infrastruttura di larga scala – strade, impianti per acqua ed elettricità – prevede lavori all’interno della Zona C. Di conseguenza, l’intera popolazione della Cisgiordania è influenzata da ciò che succede nella Zona C».

Dato che Israele raramente concede permessi per costruire, moltissimi palestinesi all’interno della Zona C vivono in case costruite abusivamente. Il demanio israeliano ha stimato che fra il 1988 e il 2014 ha emanato 14.087 ordini di demolizione per edifici di proprietà di palestinesi all’interno della Zona C. Meno del 20 per cento di questi ordini è stato eseguito. Questo tipo di ordini di demolizione però non “scade” nel tempo: la conseguenza è che 11.134 sono vigenti ancora oggi, anche se i proprietari non sanno se e quando verranno eseguiti.

Una mappa dell’ONU che mostra gli ordini di demolizione ancora pendenti. In rosso le case con degli ordini di demolizione che sono stati approvati e sono in attesa di essere eseguiti

Una mappa dell’ONU che mostra gli ordini di demolizione ancora pendenti. In rosso le case con degli ordini di demolizione che sono stati approvati e sono in attesa di essere eseguiti