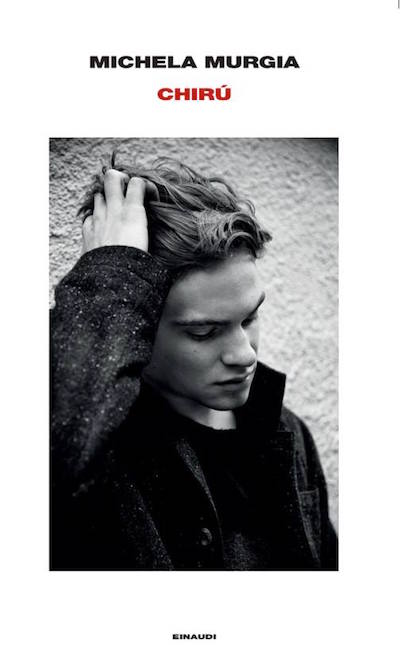

Chirù, il nuovo romanzo di Michela Murgia

È il primo dopo il successo di "Accabadora", nel 2009, e racconta la storia tra un'attrice di successo di 38 anni e un ragazzo di 18 che sogna di fare l'artista

Carbonia, Cagliari, aprile 2009. Gli effetti dell’estrazione del carbone sul paesaggio del Sulcis-Iglesiente.

È in libreria Chirù, il nuovo romanzo di Michela Murgia, un libro molto atteso che esce a sei anni dal grande successo di Accabadora. Chirù è ambientato ai nostri giorni e racconta il rapporto tra Eleonora, un’attrice di successo di 38 anni, e Chirù un ragazzo di 18 che sogna di fare l’artista e il musicista. Rispetto ad Accabadora – che era ambientato nella Sardegna degli anni Cinquanta e raccontava il rapporto tra una bambina, Maria, e l’anziana donna che l’aveva presa come figlia, Tzia Bonaria Urrai – in Chirù la prospettiva viene ribaltata: non è più quella di una bambina incuriosita e insieme spaventata dai comportamenti della donna che le fa da madre, ma quello di una donna incuriosita e insieme spaventata dai comportamenti di un ragazzo che ha poco meno della metà dei suoi anni. I due protagonisti si ritrovano uniti in un legame in cui le gerarchie tra maestra e allievo, e adottante e adottato, si ribaltano di continuo, e l’amore appare come una lotta di sottomissione e dominio. Il romanzo non è diviso in capitoli ma in lezioni, diciassette, e un “compimento finale”. In epigrafe c’è una frase di Federico Garcia Lorca a Salvador Dalì: «Ti ricordo sempre. Ti ricordo troppo. Figlio mio, devo pensarti bruttissimo per non amarti di piú».

Michela Murgia è nata a Cabras, in Sardegna, nel 1972, prima di fare la scrittrice, ha fatto studi teologici, la cameriera e la portiera di albergo. Il suo primo libro – Il mondo deve sapere, pubblicato da Isbn nel 2006 – era il diario di una venditrice telefonica di aspirapolveri Kirby, lavoro che Michela Murgia all’epoca svolgeva davvero. Paolo Virzì ne trasse il film Tutta la vita davanti, del 2008, con Sabrina Ferilli, Isabella Ragonese, Elio Germano e Valerio Mastandrea.

Accabadora, il primo vero romanzo di Michela Murgia, uscì nel 2009 per Einaudi. Vendette più di 300 mila copie e vinse molti premi, tra cui il Campiello e il SuperMondello. Da allora Murgia ha scritto altri libri – tra cui nel 2011 Ave Mary, un saggio sulle donne e la chiesa cattolica, e il racconto lungo L’incontro nel 2012 – ha contribuito a varie antologie, scritto articoli su molti giornali, vinto premi e partecipato a migliaia di incontri pubblici, nel 2014 si è perfino candidata con una sua lista autonomista alla presidenza della Regione Sardegna prendendo il 10% dei voti e risultando terza. Ma non ha pubblicato altri romanzi.

Il testo è tratto dalla Lezione cinque: è una delle prime volte in cui Eleonora e Chirù si parlano, al Poetto, la spiaggia di Cagliari.

* * *

Andammo alla spiaggia del Poetto, il maestrale evocava gli odori dei fondali sferzando i nostri corpi con lame intermittenti di sabbia sottilissima. Chirú aveva la spalla appesantita da una borsa piena di spartiti e le gambe gli fluttuavano nei calzoni come batacchi di una campana. Aveva litigato con la sua ragazza e s’infervorava dicendo che era tutto finito. C’era qualcosa di primitivo nell’ansia confidenziale con cui mi si rivelava, e nell’apparenza del suo candore scorsi una spinta selvatica da bestia pronta a tutto. Non avevo mai incontrato qualcuno cosí terrorizzato dall’idea dell’abbandono.

– Sembra che non so tenermi vicino nessuno.

– Forse dipende da come imposti le tue relazioni.

– Intendi quelle sentimentali?

– Tutte le relazioni sono sentimentali, Chirú.

– Non lo so, in realtà non ne ho molte… A parte Anna c’è solo Luca, il mio migliore amico.

– A diciotto anni usi ancora la categoria del migliore amico.

– Cosa c’è di strano?

– Niente, se organizzi i tuoi affetti per classifiche. Rallentò la falcata, prendendo spontaneamente la misura della mia. Mi parve un buon segnale e affondai il pungolo in quel cedimento.

– In base a cosa l’hai messo in cima alla tua lista?

– Lo conosco da quando ero bambino, siamo cresciuti nella stessa zona.

– Mi stai dicendo che è il tuo migliore amico per una coincidenza logistica?

– Abbiamo tante cose in comune, il Conservatorio, usciamo insieme…

Esitò, e la sua voce cambiò leggermente di tonalità. Stavo imparando a capire che quando era in imbarazzo il timbro vocale gli diventava instabile e i toni gravi della baritonalità si alternavano a note acute quasi femminee, piú marcate in prossimità di una risata. Gli spiai il profilo. Tutto in lui appariva approssimativo, dai movimenti a grazia alterna fino all’abbigliamento privo di logica estetica. Aveva la postura un po’ curva che avevo osservato spesso in persone piú alte della media, come se la maggiore statura fisica rappresentasse un’affermazione di superbia di cui giustificarsi di continuo. Il collo magro svettava dal giubbotto e i capelli castani erano scarmigliati oltre ogni giustificazione di vento, rigogliosi. Sarebbe morto in molti modi, ma certamente non calvo.

Provai a rassicurarlo spostando il discorso su un terreno che potesse apparirgli meno scivoloso.

– Va bene, non è importante. Quel che conta alla fine sono i riti che condividi con queste persone.

– In che senso?

– I riti. Ce l’avrai un rituale, una cosa che fate solo tra voi.

– Non lo so. Non ci ho mai riflettuto.

Cercammo un bar dove sfuggire al vento freddo e mentre il ragazzo ordinava qualcosa da bere meditai sull’opportunità di lasciar cadere il discorso. Ci sono cose che non diventano autentiche fino a quando non le chiami per nome, e cose che invece quando le nomini perdono ogni verità; mi sembrava che la questione dei riti fosse una di queste ultime.

Non avevo mai dovuto spiegare ad alcuno dei miei allievi una cosa cosí ovvia come l’esistenza di un linguaggio degli affetti. Alessandro nelle relazioni era un liturgista naturale, Teo aveva un’attitudine spiccata al gesto piú opportuno e Nin mi aveva preceduto molte volte nel dettare i codici della reciproca appartenenza, rendendoli indelebili in modi di cui ancora pagavo il prezzo. Chirú però non somigliava a nessuno di loro. Somigliava a me. A diciotto anni anch’io credevo che avrei sposato il tizio con cui stavo, che gli amici con cui uscivo sarebbero stati i pilastri della mia vita, e che la piccola e casuale rete di rapporti in cui mi muovevo sarebbe stata la base inclusiva su cui innestare tutte le relazioni future. Non avrei perso nessuno, questo credevo, e non mi passava nemmeno per la testa che i nomi delle persone che in quel momento consideravo care sarebbero stati dimenticati, i loro volti confusi con altri e le loro esistenze cosí lontane dalla mia da non desiderarne piú alcuna notizia. Se mi avessero detto che un giorno, in cima al cumulo dei miei cadaveri sociali, la sola cosa che avrei ricordato di quella gente sarebbero stati i riti che avevamo condiviso non ci avrei creduto. Nessun adulto aveva mai corso il rischio di essere didascalico con me quando avevo diciotto anni, altrimenti forse qualcosa in piú al momento opportuno l’avrei salvata.

Chiesi un caffè, fissai il ragazzo e andai avanti.

– Un rito è un segnale di riconoscimento reciproco. Serve a dire: tu sei mio, io sono tuo e il modo in cui lo siamo è unico al mondo.

Lui corrugò la fronte sotto il ciuffo castano, stranito dal peso di quella descrizione.

– … Accidenti. No, non credo di avere niente di simile con nessuno.

© 2015 Giulio Einaudi editore s.p.a.,

Torino Pubblicato in accordo con Agenzia Letteraria Kalama