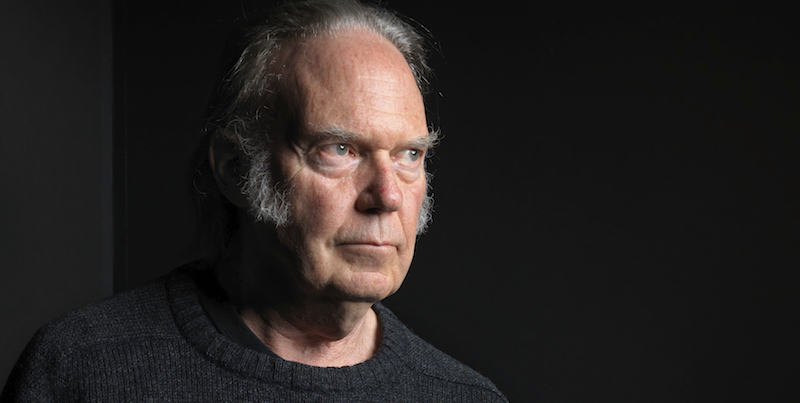

23 grandi canzoni di Neil Young

Scelte dal peraltro direttore del Post, da riascoltare oggi che è il compleanno di Neil Young

Neil Young è nato a Toronto, il 12 novembre 1945, e oggi compie gli anni. Ne sono passati quasi cinquanta da quando ha cominciato a suonare, ma continua scrivere e pubblicare musica.

Queste sono le ventitré sue canzoni che Luca Sofri, il peraltro direttore del Post, ha scelto per il suo libro Playlist.

Neil Young

(1945,Toronto,Canada)

Neil Young è canadese, ed è sulla breccia da quarant’anni. È stato il mito di un paio di generazioni ed è andato vicino a esserlo per una terza. Le sue mille straordinarie canzoni si dividono sostanzialmente tra le ballate acustiche country-folk e i rockacci ante-grunge. In tutto questo, ha pure fatto parecchie cose inutili (e ancora ne fa), ma quale mito non ha i suoi momentacci?

Broken arrow

(Buffalo Springfield again, 1967)

I Buffalo Springfield furono la prima band di Neil Young. Con lui c’era già Stephen Stills: la band fece due dischi e poi si sciolse. Nel secondo c’erano tre canzoni di Young, molto indipendenti dal resto dei Buffalo Springfield e già parte della sua carriera solista. “Broken arrow” è una visione musicale complicata, una specie di “Lucy in the sky with diamonds”, che alterna strofe meravigliose a inserimenti sonori anomali e incongrui. Ed è bellissima. “And when it was over it felt like a dream…”

Cowgirl in the sand

(Everybody knows this is nowhere, 1969)

“Cowgirl in the sand” è il primo grande classico di Neil Young: un pezzo col quale spiegare a un bambino di sei anni che cosa è “rock”.

L’attacco è come quando si sgombera la scrivania con un solo gesto dell’avambraccio. Ma per dieci minuti interi tutto è perfetto nella melodia e sensazionale nell’uso delle chitarre. C’è solo “Like a hurricane” meglio di così.

Helpless

(Déja vu, 1970)

Crosby, Stills e Nash esistevano già da un disco, ma con Déja vu diventarono Crosby, Stills, Nash & Young, un marchio effimero ma definitivo come Gianni e Pinotto, o Procter & Gamble. Young non si mescolò agli altri: si mise buono da una parte quando non toccava alle sue canzoni, e chiese ai tre di fare lo stesso con le sue, che sono a tutti gli effetti canzoni di Neil Young. In “Helpless” gli altri si limitano al coretto: è una canzone dolcissima di ricordi autobiografici, che comincia con “c’è una casa in North Ontario” (la piccola casetta in Canadà, insomma) e poi ha un verso inverso (un po’ come la faccia sovrapposta a quella di chissà chi altro in “Rimmel”): “blue blue windows, behind the stars”. Ne fece una gran versione con la Band (quella con la bi maiuscola, quella con il “the” davanti), registrata in The last waltz.

(Aneddoto scabroso: il regista del relativo film sul concerto celebrativo della Band, Martin Scorsese, dovette fare i salti mortali per occultare il baffo di cocaina che si vedeva uscire dal naso di Young durante “Helpless”).

After the gold rush

(After the gold rush, 1970)

Già “Helpless” era una specie di sogno, e sogni ne avrebbe raccontati ancora per molto tempo. Qui comincia così: “well I dreamed I saw the knights in armour come”. E poi c’è ancora moltissimo del suo linguaggio frequente: arcieri, lune, soli.

“After the gold rush” è una canzone lenta e inesorabile, col pianoforte in grande evidenza, con una specie di corno, e una malinconia generale che circonda il racconto piuttosto criptico di una visione da fine del mondo: racconto che è oggetto da sempre di mille interpretazioni. In una delle molte cover, Linda Ronstadt, Dolly Parton ed Emmylou Harris hanno sostituito il verso “avevo voglia di stonarmi” con “avevo voglia di piangere”, sostenendo che erano troppo vecchie per avere voglia di stonarsi (o almeno per cantarlo in giro).

Southern man

(After the gold rush, 1970)

Altro grande classico rock, con Nils Lofgren che pesta sul pianoforte dall’inizio alla fine mentre le chitarre fanno il loro porco mestiere. La canzone parla del razzismo negli Stati del Sud, e ricevette una risposta in “Sweet home Alabama” dei Lynyrd Skynyrd, con i versi: “I hope Neil Young will remember, the Southern man don’t need him around anymore”.

Don’t let it bring you down

(After the gold rush, 1970)

“Old man”, “full moon”, “the sky”, “down to the river”, le solite cose. Ma una costruzione originalissima, con un solo ritornello finale che si blocca in una pausa da cui si ripete con una nuova dolcezza, rovesciandosi come acqua che trabocca sul resto sulla canzone. E poi c’è questo bel titolo: “Non buttarti giù”.

Birds

(After the gold rush, 1970)

“Birds” è nello stesso disco di “After the gold rush”, e le somiglia. Dolce, lenta, solo pianoforte e vo527 ci. Ma questa è una bellissima canzone d’amore, anche se di un amore finito.

Out on the weekend

(Harvest, 1972)

A molti grandi del rock poi capita anche il disco che stravende, quello con cui si portano a casa non solo i fans ma anche il resto del mondo. Per Neil Young, quello fu Harvest, e a risentirlo ancora si capisce il perché. “Penso che farò le valigie e mi comprerò un pick-up, e me ne andrò a Los Angeles”, è l’inizio del disco, molto country nei suoni, più di quanto Young avesse accennato finora. L’armonica è memorabile, e fa il paio con quella di “Heart of gold”, nello stesso disco.

Alabama

(Harvest, 1972)

Fu “Alabama” che fece traboccare il vaso della pazienza dei Lynyrd Skynyrd, che allora pubblicarono “Sweet home Alabama”. Ancora sui pregiudizi del Sud e sul desiderio che ne esca il meglio, una stupenda ballata rock con un grande equilibrio tra la strofa melodica (il modo in cui dice “windooows, down in Alabama” fa rizzare i capelli) e l’aggressività del refrain.

Words

(Harvest, 1972)

Come in “Alabama”, su “Words” canticchiano Stephen Stills e Graham Nash, ma il grosso lo fanno pianoforte e chitarre, con un andamento formidabile, triste, solitario e finale.

See the sky about to rain

(On the beach, 1974)

Racconta ancora qualcosa di inquietante all’orizzonte, come in “After the gold to rush”, ma qui il suono è più west coast (e il titolo del disco è On the beach), con un organo à la Doors.

Tired eyes

(Tonight’s the night, 1975)

“Please take my advice”: una anomala canzone di Neil Young, bellissima e sonnolenta come gli occhi del titolo, con lui che di fatto parla, più che cantare. Salvo lasciarsi andare nella dolcezza del refrain.

Long may you run

(Long may you run, 1976)

Per quelli di queste generazioni, sono due gli auguri immortali tra cui scegliere quando si lascia un amico: “che la forza sia con te” e “long may you run”. Nell’originale della citazione – la canzone che dava il titolo al disco inciso insieme a Stephen Stills – il saluto era diretto alla vecchia Pontiac del ’53 di Young.

Like a hurricane

(American stars’n’bars, 1977)

Per me, numero uno: tra le dieci grandi canzoni della storia del rock. Quando Neil Young la scrisse, era un periodo che non poteva cantare per un intervento alle corde vocali seguito a un eccesso di cocaina. Ce n’è una bella e agguerrita cover di Jay Farrar nel suo Stone, steel & bright lights.

Lotta love

(Comes a time, 1978)

Ballatina amabile, tratta da Comes a time, che fu un bel disco di indulgenze country. Diventò famosa nella versione di Nicolette Larson, e viceversa. Poi per gli italiani l’equivoco bellicoso del termine “lotta” è divertente, come in “Whole lotta Rosie” degli AC/DC (sta per “lot of”: “ci vorrà un sacco d’amore”).

Four strong winds

(Comes a time, 1978)

Non era di Neil Young, ma di un cantautore canadese di nome Ian Tyson, che l’aveva scritta una ventina d’anni prima. Un’allegra canzone country sulla volatilità delle cose e delle vite. Young la cantò ancora al Live 8 di Toronto, nel 2005.

Hey hey, my my

(Rust never sleeps, 1979)

Rust never sleeps era lo slogan pubblicitario di un antiruggine. Divenne il titolo del disco e un verso della canzone principale, che ha due versioni simmetriche: una rock e l’altra acustica. La prima è un pezzone travolgente che affronta il ruolo di Neil Young stesso nei confronti dei cambiamenti sulla scena del rock internazionale (“the king is gone but he’s not forgotten, is this the story of Johnny Rotten?”), e contiene il verso-manifesto “rock and roll will never die”. Il grunge praticamente verrà da qui (un altro verso della versione acustica, “it’s better to burn out than to fade away”, sarà citato nella nota lasciata da Cobain prima di uccidersi).

Powderfinger

(Rust never sleeps, 1979)

E qui era ancora capace di fare una canzone nel solco di “Cowgirl in the sand” e “Southern man”, con l’ausilio dei fedeli Crazy Horse: “look out mama there’s a white boat comin’ up the river”. “Powderfinger” è uno dei classici del secondo Neil Young (ormai siamo già al quarto, o quinto), di cui hanno fatto una bella cover i Cowboy Junkies.

Lost in space

(Hawks & Doves, 1980)

Hawks & Doves non ebbe una grande accoglienza: un po’ perché era un ritorno a suoni country più convenzionali, un po’ perché aveva degli espliciti apprezzamenti per l’America reaganiana, un po’ perché in effetti non era un gran disco. Ma ha qualcosa di gradevole, se non i capolavori del Neil Young consueto. “Lost in space” è una dolce ballata, con un inatteso coretto da cartoni animati. Dove dice “losing you, I heard I was losing you” è un po’ come quando De Gregori canta “mi dicono che stai vincendo e ridono da matti”.

Philadelphia

(Philadelphia, 1993)

Per una dozzina d’anni Neil Young si perse. Sperimentò cose bislacche, fece musica mediocre: si perse. Poi gli fu chiesta la canzone sui titoli di testa di Philadelphia, e gli venne bellissima, e però andò sui titoli di coda. Il regista Jonathan Demme spiega: «Volevo un bel pezzone di Neil Young, con la chitarra, per rilassare gli omofobi in sala, e far loro pensare “ok, c’è Neil Young, è un film affidabile”. Volevo una specie di “Southern man”. Arrivò questo nastro e mia moglie e io avevamo le lacrime agli occhi. Non era un pezzone rock, era la canzone perfetta per mandare la gente a casa. Ci chiudemmo il film».

Change your mind

(Sleeps with angels, 1994)

Eccolo il pezzone rock. Il disco successivo di Neil Young risente molto di quell’andamento dolce e ricco di pianoforte, quello di Philadelphia, e molto della morte di Kurt Cobain. Ma c’è anche qualcosa più sonoramente alla Crazy Horse, con le chitarre giuste che vanno avanti un quarto d’ora.

It’s a dream

(Prairie wind, 2005)

«Ho scritto “It’s a dream” e l’ho portata in studio il mattino seguente per registrarla: e ho detto a Ben Keith (il produttore diPrairie wind): “Ben, sai cosa? Qui ci starebbero bene degli archi, che ne pensi? Chiamiamo Chuck Cochran?”. Così chiamiamo Chuck, che ha curato gli archi perComes A Time e in due ore quello arriva. E non lo vedevamo da almeno 15 anni». Mentre registravano, a Nashville, a Neil Young fu diagnosticato un aneurisma cerebrale. Si fece operare, e tornò a finire il disco.

Ordinary people

(Chrome dreams II, 2007)

Diciotto minuti di pezzone rock come li faceva quarant’anni prima (e in effetti risaliva a vent’anni prima), con aggiunta sensazionale di fiati che potrebbero andare avanti all’infinito. Ci sono quelli che da un certo punto in poi puoi star certo che non infileranno mai più un buon disco. Neil Young non lo sai mai.