Una scommessa con Sinéad O’Connor

Un critico musicale l'ha persa, e ha imparato molte cose sulla musica e sul suo lavoro: però aspetta ancora di pagarla

di Ed Power - Slate

Quando Sinéad O’Connor si è arrabbiata con Rolling Stone per aver messo Kim Kardashian in copertina, molti l’hanno applaudita. Ecco una della vecchia scuola, hanno detto, una vera star del rock che dice quello che pensa, rivendicando il suo diritto a essere scandalosa. Leggendo la tirata di O’Connor sulla sua pagina Facebook, tuttavia, non sono riuscito a trattenere un po’ di solidarietà con la rivista. Anche io, infatti, sapevo cosa volesse dire essere vittime della Rabbia di Sinéad (oppure, se volete, il Fastidio di Sinéad). L’esperienza fu allora terrificante, ma anche molto istruttiva: un anno dopo ho cominciato a sospettare che mi abbia cambiato come giornalista e appassionato di musica.

Mi spiego. Un pomeriggio di agosto del 2014 stavo facendo jogging vicino a casa mia quando suonò il cellulare. Era Sinéad O’Connor e, come potete immaginare, rimasi piuttosto stupito. Aveva da ridire sui molti articoli che avevo scritto sul suo disco uscito da poco, “I’m not Bossy, I’m the Boss”. Lo trovai strano, visto che avevo parlato del disco come di uno dei migliori dell’anno e come di un suo “ritorno alle origini”, se mi concedete l’espressione (nessun giornalista musicale rinuncia a usare un cliché a portata di mano). Dove io vedevo solo baci e abbracci giornalistici, però, Sinéad vedeva una stroncatura. A suo dire io avevo parlato male della fase precedente della sua carriera, trattando con poco riguardo dischi di cui io, con tutta probabilità, non sapevo niente, solo per poter scrivere una banalità sul nuovo disco.

Durante la nostra breve conversazione, Sinéad fu gentile ma inflessibile. Disse che lei era una musicista con una famiglia da mantenere. Denigrando pigramente una fetta del suo repertorio avevo potenzialmente allontanato persone dai suoi concerti. Madido di sudore in mezzo a una strada deserta, non riuscii a mettere insieme una risposta decente. Infatti cedetti, dandole frettolosamente ragione su tutto e dicendole che speravo non si fosse offesa.

Feci così per due motivi. Primo, in un certo senso avevo capito che aveva ragione (più o meno). Quale persona ragionevole negherebbe a un’altra persona, anche una rockstar internazionale, il pane per sfamare i suoi bambini? Secondo, ero terrorizzato che il suo prossimo passo avrebbe potuto essere distruggermi su Facebook e Twitter. Non ero sicuro che la mia carriera ne sarebbe uscita incolume e non ero curioso di scoprirlo.

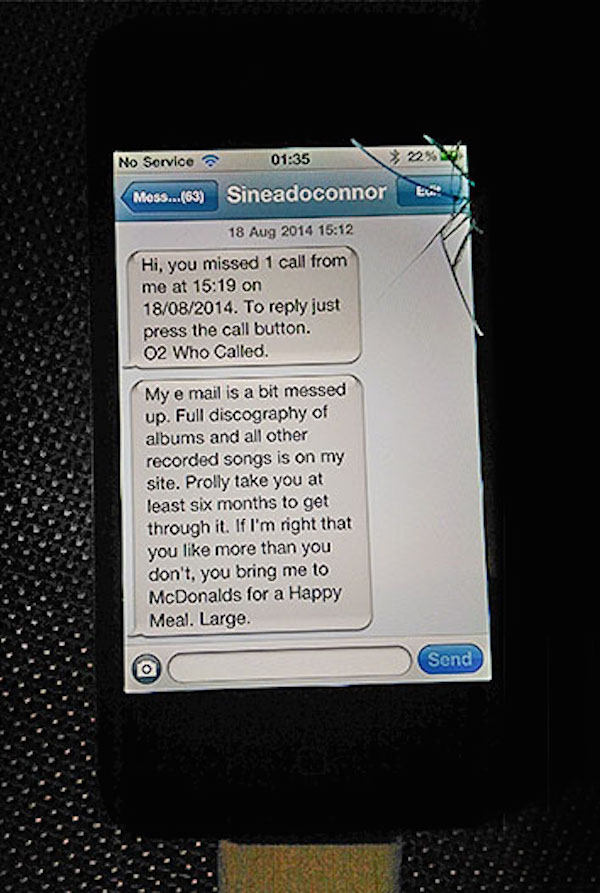

In realtà lei aveva altri pensieri. La mia conoscenza dei suoi dischi, disse, era nella migliore delle ipotesi confusa. Così decise di sfidarmi. Avrei dovuto ascoltare tutti i suoi dischi dal primo all’ultimo, segnandomi le canzoni che mi piacevano e quelle che no: ed era sicura che alla fine le prime avrebbero superato le seconde. In quel caso avrei dovuto offrirle un pranzo: un Happy Meal da McDonald’s.

A questo punto il mio shock iniziale aveva dato spazio a una certa incredulità. Sinéad O’Connor ha venduto milioni di dischi, scandalizzato il Saturday Night Live, collaborato con gli U2 e Peter Gabriel. Perché avrebbe dovuto importarle quello che scriveva un insignificante giornalista musicale? Ma non era la prima volta che venivo a contatto con la fragilità dell’ego di grandi superstar, o con il grado in cui un articolo appena appena irriverente poteva far indignare un grande artista. Meno di 12 mesi prima mi era stato negato il permesso di recensire un concerto dei picchiatori-di-banjo-barbuti Mumford and Sons per via di un’intervista troppo incalzante che avevo già condotto con il gruppo. Loro, o qualcuno a loro vicino, non erano stati soddisfatti delle mie domande. Prima che ci sedessimo per l’intervista mi era stato detto che non avrebbero risposto a domande legate al loro improvviso successo. Quando ebbi la brillante idea di parlarne risposero borbottando qualcosa sul fatto che volevano solo “parlare di musica”.

La stessa estate Josh Groban si era lamentato su Twitter di un’intervista troppo severa che gli avevo fatto (dietro le quinte, la rappresaglia dei suoi agenti fu molto meno pacata). E anche ora che scrivo questo pezzo, Paolo Nutini e io non ci parliamo per un articolo su di lui in cui ho menzionato una nostra telefonata di molti anni fa in cui lui era stato capriccioso e irritabile. Quindi no, L’affaire Sinéad O’Connor non è stato il mio primo incontro ravvicinato con una celebrità un po’ risentita.

La differenza è che O’Connor non aveva provato ad allontanarmi dai suoi concerti e non aveva chiesto a un agente della casa discografica di bombardarmi di messaggi aggressivi. Mi aveva solo invitato a passare un po’ di tempo con la sua musica e a giudicarla in modo consapevole. Quindi non osai rifiutare.

La differenza è che O’Connor non aveva provato ad allontanarmi dai suoi concerti e non aveva chiesto a un agente della casa discografica di bombardarmi di messaggi aggressivi. Mi aveva solo invitato a passare un po’ di tempo con la sua musica e a giudicarla in modo consapevole. Quindi non osai rifiutare.

Quando cominciai a cimentarmi nella sfida, scaricando i suoi 10 dischi in studio, capii di aver sottostimato il suo repertorio artistico. Naturalmente conoscevo bene Nothing Compares 2 U, la sua cover di Prince, ma dopo quello era tutto un po’ più vago. Avevo recensito i suoi ultimi due dischi, trovandoli solidi e occasionalmente ispirati, ma aveva ragione lei: a parte quello non sapevo molto e stavo sostanzialmente inventando. Per esempio non avevo idea che avesse registrato un disco di cover di canzoni dei musical. E rimasi molto colpito dalla ruvidità e vulnerabilità che aveva messo in mostra in Faith and Courage, del 2000, un disco a tratti devastante nella sua onestà.

Siccome Sinéad si aspettava un resoconto, presi la cosa sul serio. Iniziai con The Lion and the Cobra del 1987, il suo primo disco. Lo ascoltai facendo jogging, guidando, giocando con gli amici a giochi da tavolo (è venuto fuori che il timbro di Sinéad funziona bene quando si gioca ad Arkham Horror). Più tempo passavo con i dischi di O’Connor, più mi trovavo a dover rivedere le mie opinioni sulla sua musica. Dietro all’arrabbiata outsider dalla lingua appuntita che aveva scandalizzato gli ammiratori di Giovanni Paolo II e litigato con Miley Cyrus, c’era un’artista eclettica la cui carriera aveva preso una moltitudine di strade diverse. Alcune erano strane ed entusiasmanti, altre – riconoscerebbe probabilmente lei stessa – erano degli errori. Come giornalista, mi fu di lezione imparare che i musicisti sono più dei loro personaggi, e che per capire davvero la loro musica bisogna immergercisi a fondo. Mettere su un disco e rilassarsi un po’ mentre lo si ascolta non basta.

Insieme a queste intuizioni, però, l’esperimento aveva il sapore di un déjà vu. Quando ero giovane, era questo il modo in cui ascoltavo la musica. Ascoltavo ossessivamente ogni disco finché non ero sicuro di averne capito tutti i segreti. Il contrasto con quello che ero diventato – mai del tutto coinvolto, sempre in giro su Spotify – era netto. Avevo dimenticato la gioia di immergermi nei meandri della discografia di un artista per scoprire quelle canzoni un po’ imperfette, deliziose proprio perché un po’ meno levigate. Il tempo che ho passato con la musica di O’Connor e con le sue canzoni meno note mi ha ricordato la bellezza delle imperfezioni.

Mi è capitato di stufarmi dello stile emotivo di Sinéad? Certo che sì. Se c’è stato un momento dove ho quasi mollato è stato a metà del lato A del suo doppio LP del 2007, Theology, un disco che avevo imparato ad apprezzare ma che durante i primi ascolti mi aveva colpito come lamentoso e troppo hippy. La crooner degli anni Demila mi appariva molto poco interessante. È stato a quel punto che i giudizi negativi sulla mia classifica hanno cominciato ad accumularsi. Ironicamente è proprio la parte della sua carriera in cui ha prodotto anche le canzoni a cui ora sono più affezionato.

A un certo punto cominciai a credere che Sinéad si fosse dimenticata di tutta la nostra storia. Le avevo parlato solo un’altra volta: era in Italia con scarso accesso a Internet e voleva sapere qualcosa in più su una notizia di cronaca irlandese. I suoi amici giornalisti erano in vacanza e aveva provato a chiamare me. Avevo perso la chiamata, arrivata mentre ero a correre senza il telefono. Un’altra volta avevo detto alla sua agente che stavo facendo progressi con la nostra sfida, ma non ero stato richiamato. Ad ogni modo, avevo intenzione di farmi vivo quando avessi finito. Diverse settimane fa i giornali hanno scritto che O’Connor aveva cancellato tutti i suoi concerti perché troppo stanca: e che uno dei suoi figli non stava bene. Probabilmente non era un buon momento per sentirla.

Che le importasse o no, però, io avevo completato la mia missione. Avevo passato del tempo con ogni pezzo di musica che lei avesse mai registrato. Come aveva predetto, le cose che mi piacevano superavano quelle che non mi piacevano. La perdita di qualità di cui avevo parlato nella mia recensione era stata frutto della mia immaginazione. Di 128 canzoni dei suoi 10 dischi, ne ho apprezzate 97 e condannate 31 (l’unica parte della sua discografia che non ho ascoltato sono le 13 versioni dub del lato B della sua raccolta di musica reggae del 2005, Throw Down Your Arms).

Se stai leggendo, Sinéad: avevi perfettamente ragione. Stavo solo dando aria alla mia bocca. Come giornalista, è una lezione che ho imparato. Andiamo a mangiare quell’hamburger una volta. Pago io.

© 2015 Slate