I primi Mondiali della storia, e il loro arbitro

La più disorganizzata manifestazione calcistica di tutti i tempi raccontata nel primo capitolo del nuovo Atlante dei Mondiali di ISBN

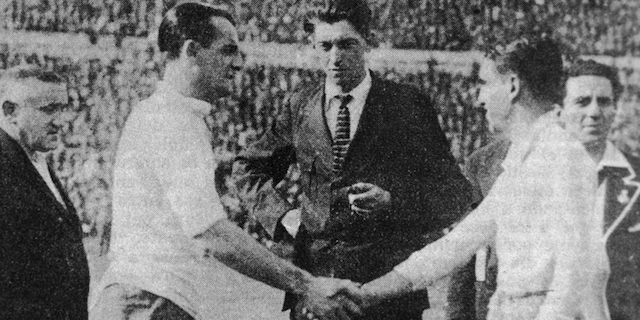

altre

foto

Il 5 giugno per ISBN esce Atlante dei Mondiali, a cura di Massimo Coppola. Il libro racconta venti coppe del mondo con il contributo di 22 autori. Sul Post potete leggere il primo capitolo, scritto da Mario Desiati, sui primi mondiali della storia, in Uruguay nel 1930, e sull’uomo che arbitrò la prima finale.

Per chi vuole conoscere un po’ del libro e dei suoi autori, l’Atlante sarà presentato a Milano il 3 giugno, alle 19 alla libreria Open di viale Monte Nero 6, e a Roma sabato 7 giugno, alle 19.00 allo Spazio Fandango Incontro in via dei Prefetti 22.

—

Il Mondiale del 1930 è passato alla storia per essere stato la più disorganizzata manifestazione calcistica di tutti i tempi. Defezioni, problemi logistici, arbitraggi casuali e scandalosi, squadre che non si presentavano in orario il giorno della partita, campi impraticabili, minacce di morte, risse, ubriacature, colpi di rivoltella, sparizioni misteriose, puttane con la gonorrea che sterminarono squadre intere.

Tra queste curiosità, la più nota riguarda la vicenda di un giocatore uruguagio che prima della finale ebbe un attacco di panico e non scese in campo perché terrorizzato dal fatto che la folla di tifosi stipati sugli spalti dello Stadio del Centenario potesse cadergli addosso. Ma prima di tutto questo susseguirsi di peripezie, c’è una storia che merita di essere raccontata, ed è una storia che inizia circa un mese prima del fischio d’inizio della partita inaugurale, sulla nave che salpa dall’Europa.

Un transatlantico di ferrame e lamiere attraversa l’oceano, lassù ci sono tre delle quattro squadre europee che parteciperanno al Mondiale: Francia, Belgio e Romania (la Jugoslavia è salpata da Marsiglia, su un’altra nave). Al seguito ci sono calciatori, staff tecnico, dirigenti; tra i romeni, qualcuno è addirittura riuscito a portare con sé la famiglia.

I giorni sull’oceano trascorrono mollemente. Tra i calciatori, i tecnici e i dirigenti si instaurano amicizie; sul ponte i nazionali si allenano con esercizi che oggi ci farebbero sorridere – non ci sono più palloni a bordo, perché sono finiti tutti in mare, e i giocatori si addestrano a calciare colpendo con l’interno del piede un salvagente donato da un marinaio dalmata.

Tra i vari calciatori, funzionari delle scombiccherate Federazioni, accompagnatori, mogli, figli e altri viaggiatori che con il Mondiale in Uruguay non c’entrano niente, ne spicca uno in particolare: un uomo alto, scuro di carnagione, capelli impomatati e sempre pettinati all’indietro, con la fronte scoperta nelle giornate di sole. Altre volte cambia look, esibendo una perfetta riga al centro, e questo accade nelle giornate in cui il sole non c’è, come se il tempo meteorologico fosse l’ago di un arbiter elegantie nascosto nelle pieghe del nostro eroe.

Si chiama John, è sulla quarantina. Segni particolari: è silenzioso, legge libri, tanti libri, mentre nei pomeriggi in cui il mare è più mosso si chiude in cabina, firma e timbra le carte amministrative che si è portato da Anversa, la città belga in cui svolge la professione di capogabinetto del governatorato.

John è un burocrate che parla perfettamente francese, vallone, olandese e spagnolo, e non dà molta confidenza agli uomini presenti su quella nave che sta attraversando l’oceano.

Nelle prime ore del mattino compie alcuni esercizi fisici, tra cui salti e flessioni. È strano, perché fa tutto ciò con la strana cura di chi non vuole essere visto da nessuno. Durante i giorni del Mondiale, John visita la capitale uruguagia; le partite si giocano a Montevideo, nei tre stadi della città. Riesce ad assistere ad alcuni incontri, ma poi si perde nei cunicoli urbani, si adegua al ritmo caotico e sonnolento; grazie alla conoscenza della lingua frequenta il teatro, visita i musei e un giorno entra addirittura nel Palazzo legislativo, incuriosito dal modo di lavorare dei suoi colleghi d’oltreoceano. Sembra un turista come tanti, anche se in quel frangente può risultare un po’ singolare, perché Montevideo è presa d’assalto da migliaia di brasiliani, argentini e messicani che sono venuti in nave per tifare le loro squadre. John, il burocrate delle istituzioni belghe, di cognome fa Langenus, e ha una passione che in quei giorni tiene adeguatamente sepolta nella sua vita privata: arbitrare partite di pallone.

John Langenus è a Montevideo per dirigere la finale del Mondiale nel caso in cui dovessero disputarla due squadre sudamericane.

È molto teso, si è mosso per giorni e giorni come un agente dei servizi segreti. Jules Rimet, l’inventore della Coppa del Mondo, l’ha invitato a diversi aperitivi. Gli aperitivi si fanno soltanto nella hall di un albergo di periferia, un posto tremendo dove non si può che bere una sottospecie di Mezcal e altre brodaglie alcoliche rigorosamente servite senza ghiaccio.

Quando l’Argentina e l’Uruguay vincono le loro semifinali, John Langenus riceve la telefonata di Jules. La voce è emozionata, tutto è andato come previsto: la finale tra la squadra più forte e i padroni di casa è cosa fatta. «È il tuo momento» lo avvisa Rimet, raggiante.

«Non me la sento» risponde Langenus gelido, senza dare a Rimet il tempo di circostanziare la richiesta.

Le notizie sui momenti che hanno preceduto quella telefonata sono disordinate e preoccupanti. Langenus ha cambiato idea proprio perché in quei giorni ha respirato una strana aria.

Dall’Argentina sono partite ventimila persone, su navi di ogni tipo, per assistere alla partita che si terrà nello Stadio del Centenario, chiamato così perché inaugurato a cento anni dall’indipendenza uruguagia, proprio in quel 1930.

La notte che precede la finale è un susseguirsi di telefonate, e a un certo punto John sparisce: lascia la stanza dell’albergo e diviene irreperibile. Difficile ricostruire cos’è successo in quelle ore. (Pare che Langenus sia andato al porto, a osservare con livido terrore le navi cariche di argentini che continuavano ad arrivare per assistere al match.) Alcuni conoscenti lo cercano, gli organizzatori e un affranto Jules Rimet si rifiutano di pensare ad altri nomi per l’arbitraggio della finale. Langenus è l’unico europeo che sa tenere un fischietto in bocca, è il solo ad avere il pedigree giusto per quell’incontro.

John ha paura: è convinto che ci possano essere scontri in cui potrebbe restare coinvolto (le durissime polemiche sull’arbitraggio delle semifinali hanno portato al linciaggio di uno dei direttori di gara al termine della sfida tra Uruguay e Jugoslavia, conclusasi 6-1).

Dopo aver parlato con un avvocato del consolato belga, John chiede di poter fissare un incontro con il capo della sicurezza dello stadio, con il direttore organizzativo, con Jules Rimet, e poi con un esponente del governo uruguagio. Mancano cinque ore all’inizio della partita, e se Langenus non arbitrerà, il fischietto passerà a Ulises Saucedo, l’allenatore della Bolivia, che dopo l’eliminazione della sua squadra è rimasto in città e ha già diretto una delle partite, cavandosela con un po’ di esperienza e qualche scazzottata. Ma qui si parla della finale della prima Coppa del Mondo, e non si può affidarla all’allenatore di una squadra eliminata nelle fasi precedenti.

Intanto i sarti hanno trovato la divisa per Langenus e l’hanno modificata in vista dell’altezza del possibile direttore di gara. Giacca scura, calzettoni neri, pantaloni alla zuava. «Ha preferenze per il cravattino?» gli chiedono, e anche se Langenus è ancora indeciso sul dirigere o meno la finale, non fa sconti alla vanità: «A strisce per cortesia, total black sa di morte».

A duecento metri dallo stadio, in un albergo, si tiene una drammatica riunione, e a sole due ore dalla partita Langenus accetta di arbitrare la finale, ma alle seguenti condizioni: la preparazione di una nave pronta a salpare per l’Europa non appena lui avrà finito di dirigere il match e la cerimonia di premiazione sarà giunta al termine, una scorta di cento uomini armati, una polizza sulla sua vita (assicurazione che avrebbe dovuto coprire il trasporto della salma ad Anversa, e rimpinguare l’asse ereditario dei suoi discendenti).

Dopo avere redatto e consegnato il testamento al console belga e a un funzionario notarile, John Langenus può finalmente prepararsi al match.

Fa esercizi di meditazione e stretching, e a mezz’ora dal fischio d’inizio arriva all’ingresso riservato ai calciatori. C’è una grande bagarre, la polizia ha creato due enormi barriere e gli agenti faticano a contenere i tifosi argentini e uruguagi che cercano il contatto con i loro beniamini. A uno dei comandanti della polizia che piantona l’ingresso dello stadio, John si presenta dicendo di essere l’arbitro della partita. L’agente è un signore dai baffi lunghi e dagli occhi neri, apparentemente annoiato, e non sembra ravvivarsi quando Langenus ripete con voce roca: «Sono l’arbitro della finale, devo entrare. Mi può accompagnare al più presto nel settore di competenza?».

Non ha nemmeno finito di ripeterlo che due poliziotti compaiono alle sue spalle e, dopo averlo afferrato tenendolo per le braccia, lo arrestano. Le manette che scattano ai polsi sono due catenelle simili a collanine tribali. John è sotto shock, non capisce cosa stia accadendo. Viene condotto in un gabbiotto nel quale ci sono altri tredici uomini vestiti di nero. Tutti seduti. Molti di loro sono in manette, e altri sono legati con delle corde, come se fossero stati sequestrati da una banda di malfattori.

Tutti e tredici sostengono di essere gli arbitri della finale della Coppa del Mondo. Alcuni sono semplici burloni, altri truffatori, e non c’è nessuno dell’organizzazione che sia in grado di riconoscere il vero direttore di gara.

In quel momento Langenus si è tramutato definitivamente nell’agrimensore del Castello kafkiano, colui che tenta di accedere agli ordini gerarchicamente più alti venendo però continuamente sviato, riportato all’ordinarietà della propria esistenza. Come l’agrimensore di Kafka, ha ricevuto un incarico senza che gli sia stato rilasciato alcun documento ufficiale; si aspettava riverenza, e invece ha trovato l’arbitrio della sommarietà.

La partita subisce il rinvio di un’ora a causa dell’arresto di John, che viene scagionato soltanto grazie all’intervento del sarto che gli aveva cucito addosso la divisa e a quello di uno dei funzionari che aveva assistito alla consegna del testamento al notaio.

Nessuno dell’organizzazione si trova fuori dallo stadio: hanno paura di non poter rientrare a causa dell’enorme folla che l’ha preso d’assalto. Le cose finalmente sembrano andare per il verso giusto. John ha indossato la divisa, non si pettina, si guarda allo specchio, stringe la cravatta, si infila e si sfila la giacca più volte perché la camicia ha il colletto troppo largo. Alla fine cede e si avvia verso il campo così com’è.

Mentre avanza lungo il corridoio che precede l’ingresso in campo, davanti a lui si presentano i capitani dell’Argentina e dell’Uruguay, con due palloni diversi. Gli argentini vogliono giocare con il loro, gli uruguagi con un altro, cucito apposta per la finale. Langenus saggia il pallone argentino e si accorge che è nettamente più leggero, non sembra cuoio, quasi un volantino, un pallone da bambini; gli argentini hanno piedi migliori degli uruguagi, e un pallone del genere lo sapranno accarezzare con maggior grazia. Quello dell’Uruguay è invece pesantissimo, e anche qui Langenus ha qualche dubbio sulla sua regolarità. È un cuoio rinforzato, anzi non sembra nemmeno cuoio, e sollevarlo da terra è un’impresa. Chi lo calcia si provoca ecchimosi, e per chi lo colpirà di testa saranno dolori.

Un tempo con l’uno e un tempo con l’altro: la monetina deciderà non solo il campo, ma anche il pallone con cui si inizierà a giocare. Si userà prima quello argentino, e poi quello uruguagio.

Quando entrano in campo, il boato è infernale.

John sente che potrebbe anche essere sul punto di morire: è attraversato da un’onda di paura ed emozione, ma anche di pienezza; ha il fischietto in bocca e il terreno di gioco restituisce un odore buono, quello che forse lo ha spinto ad arbitrare le prime partite tra le squadre del suo paese.

Il cielo è sereno, è una bella giornata, i giocatori hanno divise linde e colorate di azzurro e celeste, proprio come quel cielo.

Non è ancora tempo di morire, è il momento di fischiare.

Dodici ore dopo l’ultimo fischio, John sente l’oceano sotto la sua testa. Prova a dormire, anche se le gambe e il petto gli fanno ancora male. Hanno vinto i padroni di casa, ma della partita è rimasta soltanto una nebbia che gli riempie i pensieri. Ha smarrito il bagaglio e le carte che aveva portato con sé, ma non ha perso la voglia di arbitrare; ripercorre le immagini di ciò che ha visto, la polvere che ha mangiato, le urla laceranti che coprivano i suoi fischi. Nebbia. È finito tutto nella nebbia, mentre

L’oceano comincia a far dondolare la nave. Un pensiero lo culla prima che arrivi il sonno; riesamina la giornata e mezza che ha preceduto la finale, quando ha meditato lungamente sulla morte, quando non ha avuto paura di morire ma soltanto di non riuscire a portare a termine il suo compito segreto, che nel suo caso si nutre di vita e passione.

E quel sonno che arriva portato dalle onde del mare ora lo fa sentire sereno.

Il fischio delle ciminiere che bruciano carbone assomiglia a un avviso: John è vivo.