Lou Reed e io

Abbiamo tutti la nostra storia con Lou Reed, anche senza averlo mai incontrato: Will Sheff degli Okkervil River invece sì, e la sua è commovente per tutti

<> on November 3, 2012 in Frankfurt am Main, Germany.

Will Sheff ha 37 anni, è americano e ha fondato gli Okkervil River, una band rock americana diventata piuttosto nota negli ultimi anni. Il sito di news Gawker gli ha chiesto di raccontare la sua personale venerazione per Lou Reed – il grande musicista rock morto a 71 anni domenica scorsa – e in che modo l’averlo incontrato gli abbia cambiato la vita, a Sheff.

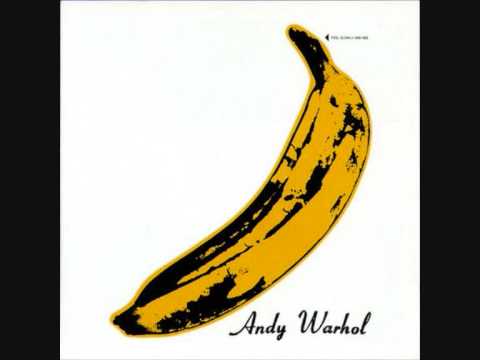

Quando ero al liceo, un ragazzo mi diede una cassetta dei Velvet Underground: conteneva i primi due dischi della band, ma era realizzata in maniera piuttosto approssimativa e le canzoni si interrrompevano all’improvviso alla fine di ogni lato. Il ragazzo che me la diede suonava la chitarra come me, ma era molto più bravo: era un ragazzo un po’ curvo, con una massa di capelli unticci che gli arrivavano alle spalle, e mi raccontò un sacco di storie riguardo i Velvet; […] misi su la cassetta e suonava esattamente come mi figuravo che fosse l’esperienza di prendere delle droghe. Mi spaventò. E mi fece venire voglia di prenderle davvero, delle droghe: cosa che mi spaventò ulteriormente.

Nella voce di Lou Reed percepivo l’influenza di Dylan, ma tutto il resto mi suonava completamente alieno. Cantava come se stesse parlando. Stonava spesso. Cantava, ma come se stesse cercando di non impressionare nessuno. La musica stessa aveva un che di sbagliato, e mi sembrava che non fosse giusto che qualcuno l’avesse persino registrata su un disco. Tutte le regole che conoscevo riguardo alla musica mi sembravano improvvisamente arbitrarie e senza senso. Ero piuttosto sicuro di odiarli, i Velvet Underground, ma per qualche ragione continuai ad ascoltarli.

In qualche modo cominciarono a piacermi, e un giorno realizzai che i Velvet Underground e i dischi solisti di Lou Reed erano la cosa che avevo ascoltato con più costanza nei precedenti sei-sette anni. Altre band sono passate sul mio stereo, diventando un’ossessione per circa un anno: e poi sono finite sullo scaffale. I Velvet Undeground, invece, ho continuato ad ascoltarli ogni settimana, a volte ogni giorno. C’è stato un periodo – durato più di un anno – nel quale ogni mattina, appena sveglio, mettevo su White Light/White Heat a un volume tremendo. Mi faceva sentire purificato, come se la pelle mi fosse stata strappata di dosso e fossero rimaste solo le ossa, bianche – non poteva succedermi nulla, in quello stato, ed ero pronto a tutto.

Ai tempi avevo una band e vivevo a Austin, fra mille lavoretti assurdi e la fatica di risparmiare soldi per continuare a suonare in giro. Non ci conosceva quasi nessuno, e le poche persone che pure ci avevano visto non sembravano apprezzarci granché. Non avevo una gran voce, e non riuscivo a fare un sacco di cose che ad altri cantanti venivano benissimo. Era dura credere in me stesso, ma ci provavo. Quando la gente provava a farmi sentire meglio, mi dicevano cose del tipo «Beh, prendi Lou Reed. Ha una voce davvero strana ma riesce a risultare originale lo stesso, e alcuni vanno matti per lui proprio per questo motivo». Era bello sentirselo dire, ma tenevo quanto più lontana possibile l’illusione di diventare famoso e di successo (quasi) come Lou Reed. Queste cose accadevano prima degli iPod, quando le band partivano con un camioncino per andare a suonare da qualche parte e passavano assieme sei, nove, quattordici ore di viaggio parlando di tutto e di tutti, e portandosi dietro scatole di dischi: e accadeva che alcuni diventassero una sorta di inno ufficiale della band, l’unica cosa familiare che proteggeva un ragazzo solitario, malaticcio, sporco e affamato da quello che trovava per strada.

Jonathan Meiburg era il nostro tastierista, e la cosa più vicina a un partner musicale che avessi: […] Jonathan e io ascoltavamo Berlin in continuazione. Ci intristivamo assieme per le parti tristi del disco, mentre per il resto del tempo ridevamo e basta. Amavamo l’assurdo mix di batteria casuale, il suono ordinato dei fiati, gli assoli di chitarra armonizzati, i testi che parlavano di velocità, suicidio, abbandono e di braccia spezzate; e amavamo anche le grida dei figli del produttore Bob Ezrin, che aveva detto loro che la loro mamma era morta e poi aveva schiacciato il tasto “registra”. Amavamo il modo in cui per Lou “vial” faceva rima con “vile”. Le ultime tre canzoni parlavano di andare in chiesa, ma in una chiesa dove ti dicevano che non esiste nessun Dio, nessun significato, e da dove poi ti buttano fuori a calci. Rimanevamo sempre in silenzio, durante queste ultime tre canzoni, e ci restavamo per qualche minuto anche dopo la fine del disco. Guidavamo attraverso il deserto, e ascoltavamo “Sister Ray”: e quello che vedevamo fuori ci appariva come la stessa cosa che provavamo dentro di noi. Quella musica ci cambiò, in un modo in cui noi stessi desideravamo cambiare. Non volevamo che la gente fosse felice. Volevamo farle male, alla gente. Volevamo fare della musica per adulti, musica che fosse onesta e che non propinasse merda alle persone. E se anche avessimo voluto fare della musica allegra, avrebbe avuto un impatto genuino sulla gente perché sarebbe scaturita da felicità vera, quella che sa esistere assieme al dolore. Come quella che c’è in “Sweet Jane”.

Sheff racconta poi del successo del terzo disco della band, Black Sheep Boy, e di come avesse promesso a se stesso di mollare tutto nel caso il disco avesse venduto poco. Un giorno, dopo che era già uscito il terzo disco, si trovava in macchina.

Un giorno stavo di nuovo guidando nel deserto, questa volta da solo. Mi sentivo come se il lavoro dei sette anni passati non fosse stato un inutile spreco di energie. Avevo deciso di prendermi un po’ di tempo per salutare delle persone, da solo, e per scrivere.

Mi registrai in un hotel piuttosto triste, e dopo aver intuito la password della rete wi-fi cominciai stancamente a controllare la mail. E a quel punto vidi qualcosa che non avrei mai pensato di vedere, che non mi ero nemmeno mai permesso di immaginare. Era una mail da uno dei manager di Lou Reed. Spiegava che Lou aveva adorato la band e che aveva chiesto se potessi chiamarlo per fare due chiacchiere.

Lessi e rilessi quella breve mail più volte di quanto fossi in grado di contare. Mi sembrava di sognare. Chiamai il numero che il manager di Lou aveva scritto nella mail. Non l’ho mai detto a molte persone, ma quando chiamai quel numero il manager che mi aveva scritto mi parlò della possibilità di fare un disco assieme a Lou Reed. Mi sentivo come se mi stessero prendendo per il culo. È stato il momento più gratificante della mia intera carriera. Il mio idolo assoluto mi aveva cercato per lavorare assieme. Cominciai a vedere me stesso in una luce completamente diversa.

Nei giorni che seguirono a quella conversazione sentii crescere la mia autostima in maniera incredibile, come mai mi era successo fino a quel momento. Allo stesso tempo, ero terrorizzato. Il manager mi aveva chiesto di mettere assieme delle cose da far sentire a Lou Reed. Non avevo soldi per registrare un demo, così andai a casa di un amico che aveva Pro Tools sul suo computer e qualche microfono, e registrai un paio di cose sulle quali stavo lavorando che pensavo potessero interessare a Lou. Una volta registrate, le feci suonare nelle casse. Con la mia voce e la sola chitarra acustica, il tutto sembrava incredibilmente patetico, l’esatto opposto di una cosa alla quale Lou Reed avrebbe potuto interessarsi – solo uno stupido cantantucolo 30enne e la sua chitarra acustica. Ma speravo che Lou avrebbe almeno apprezzato i testi: c’era una canzone riguardo un gruppo di marinai che tengono una sirena che hanno catturato in una vasca, sulla coperta della loro nave, cosicché a turno potessero stuprarla. E c’era una canzone riguardo la mamma della pornostar Savannah che sfogliava vecchie foto di lei da piccola, giorni dopo il suo suicidio. Gli spedii tutto.

Non mi rispose. Forse perché a Lou non piacque la registrazione, o perché aveva già troppe cose in ballo. Non saprei.

Sheriff ricorda che Lou Reed registrò in seguito un disco coi Metallica, Lulu: aggiunge che non l’ha mai ascoltato, ma che proprio perché ha ricevuto delle critiche molto negative probabilmente gli piacerebbe molto.

Cosa accadde davvero fu che Lou scelse la mia band per aprire un suo concerto a New York, alla High Line Ballroom. Arrivammo da Austin e lo vedemmo fare un soundcheck meravigliosamente fuori controllo, con il jazzista John Zorn che a un certo punto saltò sul palco. Lo spettacolo fu poi tetro e malinconico; suonò un sacco di canzoni che il pubblico, che continuava a parlare, sembrò non riconoscere. Sembrava che a loro non importasse molto di lui, e che la cosa fosse ricambiata. La sua band fu incredibile, precisa ma nebulosa, dal sound tetro e quasi maligno.

Dopo il concerto mi feci forza per andare a salutarlo […]. Mi stavo preparando a un’esperienza imbarazzante o spiacevole. Avevo sentito delle storie riguardo giovani musicisti che avevano detto a Lou Reed di essere stati ispirati da lui, e lui aveva risposto una cosa del tipo «Ah sì? Ammazzatevi». Invece, la prima immagine che ebbi di lui dopo che fu sceso dal palco fu vederlo scivolare fra le braccia di sua moglie, come un bambino la cui mamma era venuta a prenderlo fuori da scuola. La cercava con lo sguardo in continuazione, e sorrideva al piccolo gruppo di amici presente nella stanza; si mise anche a posare gentilmente per alcune foto promozionali. Dava l’impressione di essere un uomo mite, gentile, dai modi quasi femminili. Da allora ho raccontato questa storia ai miei amici un sacco di volte, e nessuno mi hai mai creduto. Magari questo era un lato di sé che mostrava solo alle persone con cui si sentiva a proprio agio, non ne ho idea. […]

Quando riuscii a parlargli, mi diede una morbida stretta di mano che durò incredibilmente – e imbarazzantemente – a lungo. In qualche modo riuscii a districarmi dalla presa. Mi disse: «sei un grande cantante rock. Hai una formidabile voce rock. Puoi cantare qualsiasi cosa tu voglia».

Da quando il mio idolo musicale Lou Reed mi ha detto queste cose, la mia vita è cambiata. Tutte le cose che ho avuto la sensazione di dover fare, dal 2007 in avanti, sono iniziate da quel momento. Adesso sono un musicista diverso. Sono state alcune fra le frasi migliori che qualunque essere umano potesse pronunciare, e le aveva dette Lou Reed. Lou disse altre cose, alcune allegre, altre divertenti, e altre ancora che non ricordo più. Quando il nostro trombettista Scott Brackett si presentò a sua volta, Lou gli offrì di nuovo quella strana e lunghissima stretta di mano, ma Scott decise di non mollare la presa: restò diversi minuti mano nella mano con Lou Reed in questo stanzone, mentre lo stesso Reed si mise persino a parlare con un altro tizio. Tutti amano questa storia. Ma le sensazioni che provai in quella stanza sono rimaste con me per tutti questi anni, e le provo tuttora.

Sheff conclude la sua storia raccontando di come ha saputo della morte di Reed.

Avevo disattivato la connessione dati del telefono per risparmiare, e quindi ero rimasto indietro con le notizie. Stamattina ero nella hall di un albergo, e ho visto su internet che Lou era morto. Ebbi una di quelle reazioni come quando credi che ti stiano raccontando una barzelletta che semplicemente non capisci. Quando realizzai, provai le stesse cose di quando ricevetti quella mail dal manager di Lou: credevo di sognare. Solo che questo era un sogno particolarmente orrendo e nauseante. Ho passato l’intera giornata come avvolto da una strana nebbia. Non poteva essere vero. Lou Reed non può essere morto. […] Non ho controllato nessun riferimento esterno per le cose che vi ho raccontato: ma sono sicuro di quelle che sono capitate a me, perché non le dimenticherò mai. Magari le storie che mi ricordo non sono vere. Nel caso, controllate su Google. Le ho mantenute nel testo perché questo è quello che fanno i fan di Lou – si raccontano storie che potrebbero essere successe o meno.

In questo momento sto attraversando Seattle, e sto ascoltando Berlin: l’esperienza di ascoltare la voce di Lou, con tutto il peso di cui adesso è carica, è davvero diversa – provateci. E ha fatto piangere tutto me stesso. Se ci penso ancora un po’, credo che supererò quella barriera e andrò a piangere dai miei compagni, ma sto cercando di non farlo, e quindi è meglio che chiuda qui il pezzo e ascolti Berlin e basta.

foto: Hannelore Foerster/Getty Images