Chi compra il petrolio dell’Iraq

Soprattutto la Cina, molto più che gli Stati Uniti: dieci anni dopo l'inizio della guerra si può dire chi ci ha guadagnato e chi no

In un articolo pubblicato il 2 giugno sul New York Times, i due giornalisti statunitensi Tim Arango e Clifford Krauss hanno spiegato perché oggi si debba probabilmente rivalutare la definizione “guerra per il petrolio” che negli ultimi 10 anni è stata spesso attribuita all’intervento americano in Iraq iniziato il 20 marzo 2003. Questa spiegazione, molto diffusa allora tra i critici, sosteneva che l’amministrazione di George W. Bush avesse deciso di intervenire in Iraq non per “esportare la democrazia” o per fare una “guerra preventiva”, bensì per prendere il controllo delle vaste riserve petrolifere del paese. In realtà, scrivono i due giornalisti, a dieci anni di distanza si può dire che le importazioni di greggio iracheno degli Stati Uniti non hanno guadagnato dalla caduta di Saddam Hussein: chi ha tratto vantaggio è stata la Cina, che è diventata il primo compratore del petrolio dell’Iraq.

Arango e Krauss si sono basati sugli ultimi dati disponibili relativi alle esportazioni di petrolio iracheno, e al comportamento delle aziende petrolifere internazionali nel paese. Oltre a riconoscere i sempre maggiori profitti cinesi, i due hanno anche spiegato come la Cina è riuscita a conquistare il settore petrolifero iracheno – che ha le seconde riserve di greggio più grandi del mondo – e in che modo questo fenomeno, tutto sommato, sta bene anche agli Stati Uniti.

Come la Cina si è fatta largo in Iraq

Già in passato la Cina aveva sfruttato i periodi post-bellici di alcuni paesi del Medio Oriente per investire tanti soldi nel settore petrolifero, ottenere licenze e permessi per estrarre il greggio e, una volta raffinato, importarlo in patria. Era successo per esempio con l’Iran dopo la guerra del Golfo tra Iran e Iraq, terminata nel 1988, ed è successo di nuovo con l’Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein nel 2003. I numeri riportati dal New York Times sono notevoli: a oggi la Cina è il più grande compratore del petrolio iracheno, ne importa 1,5 miliardi di barili al giorno. In pratica, come ha detto Denise Natali, un’esperta di Medio Oriente della National Defense University di Washington, «i cinesi sono i maggiori beneficiari del boom petrolifero dell’Iraq post-Saddam. Loro hanno bisogno di energia, e vogliono entrare in quel mercato».

Con la fine della guerra in Iraq, le compagnie petrolifere di stato cinesi hanno investito circa 2 miliardi di dollari ogni anno in Iraq, mandando nel paese centinaia di propri lavoratori. Il governo cinese ha costruito un proprio aeroporto nel deserto iracheno vicino al confine con l’Iran, dove si trovano alcuni dei siti più importanti di estrazione del petrolio, e sta lavorando per autorizzare il prima possibile dei voli diretti Pechino-Baghdad e Shanghai-Baghdad. Negli alberghi di lusso della città di Bassora, scrive il New York Times, i lavoratori cinesi impressionano i loro ospiti non solo parlando arabo, ma addirittura parlando arabo con accento iracheno.

Alla fine del 2012 l’azienda statale cinese che si occupa di petrolio ha anche fatto un’offerta per acquisire il 60 per cento del giacimento petrolifero West Qurna 1, il cui sfruttamento è ora concesso alla Exxon Mobil. Finora l’azienda statunitense ha rifiutato di vendere, ma la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui le attività della Exxon Mobil dovessero confinarsi solo nella regione del Kurdistan Iracheno, come conseguenza di una lunga e complicata trattativa tra il governo centrale di Baghdad e quello semi-autonomo curdo.

Le compagnie petrolifere cinesi sono statali, e questo c’entra

Dopo la caduta di Saddam Hussein, il nuovo governo di Baghdad ha imposto delle condizioni molto svantaggiose a tutti quelli che volevano comprare il petrolio iracheno, riducendo la percentuale di profitto destinata alle compagnie straniere estrattrici di petrolio e aumentando invece quella per il governo stesso. Per questo, oltre che per motivi legati a condizioni di scarsa sicurezza, diverse aziende internazionali negli anni hanno abbandonato o ridotto le attività nel paese, come la norvegese Statoil.

A differenza di molte altre aziende private operanti in Iraq, come la statunitense Exxon Mobil, le aziende statali cinesi erano più interessate a importare grandi quantità di petrolio piuttosto che fare dei profitti: a loro interessa più garantire un adeguato approvvigionamento energetico alla Cina che guadagnare. Dagli investimenti in Iraq, le aziende cinesi sembrano avere ottenuto in generale un vantaggio competitivo importante sulle compagnie petrolifere occidentali: non solo hanno accettato di operare a profitti più bassi, ma lo hanno fatto nonostante il governo iracheno non gli abbia promesso diritti futuri sulle riserve energetiche nazionali. Questo punto è spiegato bene da Tim Arango e Clifford Krauss:

Le aziende cinesi non devono rispondere agli azionisti, pagare dividendi o addirittura generare profitti. Sono strumenti di politica estera di Pechino, usati per garantire una fornitura di energia alla sua popolazione, sempre più ricca e sempre più affamata.

Perché gli Stati Uniti non ci perdono?

Come scrive il New York Times, i benefici con cui si sta avvantaggiando la Cina sul petrolio iracheno non sono necessariamente un male per gli Stati Uniti. Gli investimenti cinesi hanno garantito all’industria petrolifera dell’Iraq di crescere, e alla produzione di greggio di aumentare. Questo processo ha contribuito in qualche modo a proteggere il mercato mondiale da un’altra impennata del prezzo del petrolio, che era stata preventivata da molti dopo che i paesi occidentali, tra cui quelli europei, avevano deciso nel gennaio 2012 di imporre sanzioni molto dure per fermare l’esportazione di greggio dell’Iran.

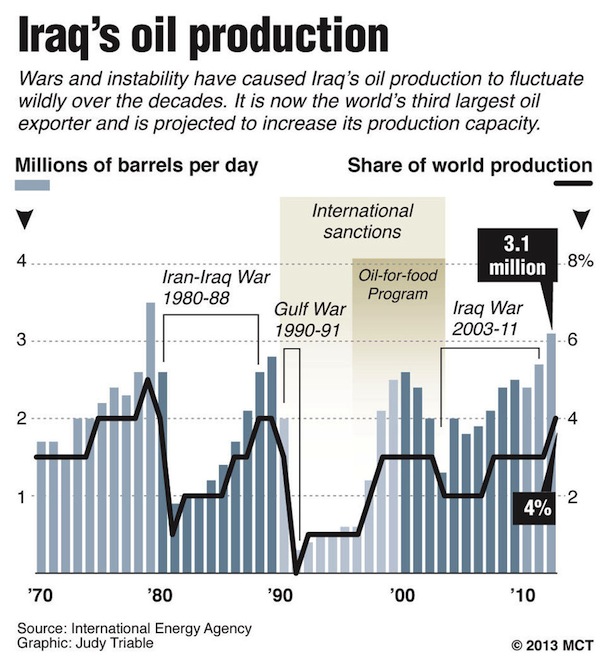

Per gli Stati Uniti, poi, il discorso è differente rispetto a diversi paesi europei che rimangono ancora molto dipendenti dalle importazioni di petrolio o gas: negli ultimi quattro anni la produzione statunitense di petrolio proveniente da scisti è aumentata superando le aspettative, mentre la dipendenza dal petrolio mediorientale è diminuita. Gli Stati Uniti, dice l’Agenzia Internazionale dell’Energia, diventeranno dal 2020 il più grande produttore di greggio al mondo, e tutto il Nord America potrebbe diventare un esportatore netto (cioè esporta più di quanto importa) di petrolio nel 2030.

C’è poi un’ultima osservazione da fare: gli investimenti cinesi possono aiutare l’Iraq a stabilizzarsi anche politicamente, senza però incidere troppo sulle scelte politiche del governo di Baghdad, com’è tipico della politica estera cinese. David Goldwyn, coordinatore per le questioni riguardanti l’energia della prima amministrazione Obama, ha detto: «Il nostro interesse è che il petrolio venga prodotto e che l’Iraq ci guadagni [..]. Geopoliticamente questo favorisce i legami tra Cina e Iraq, nonostante i cinesi non lo abbiano fatto per ragioni politiche. Ora che sono lì, hanno un grande interesse ad assicurare la continuità di quel regime che facilita i suoi investimenti». Un aumento delle importazioni di petrolio iracheno, inoltre, spingerebbe ancora di più la Cina a diminuire il petrolio acquistato dall’Iran, soddisfando le richieste che gli Stati Uniti ormai da molti anni stanno facendo al governo di Pechino.