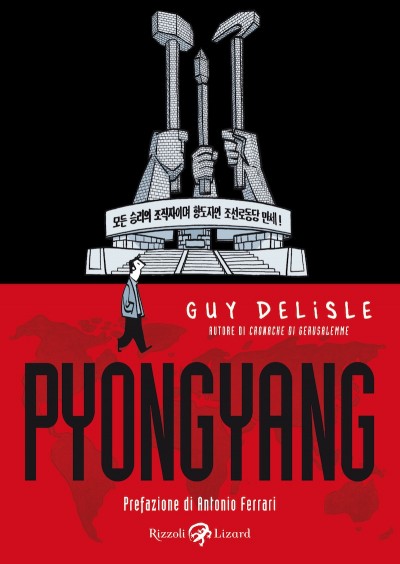

La Corea del Nord, a fumetti

Rizzoli Lizard ha ripubblicato Pyongyang, l'acclamato graphic novel di Guy Delisle: le prime 80 pagine, a puntate, sul Post

Rizzoli Lizard ha ripubblicato Pyongyang, il reportage a fumetti di Guy Delisle sulla Corea del Nord. Il libro, uscito per la prima volta nel 2004, racconta i due mesi passati da Delisle a Pyongyang nel 2001.

A capo di una squadra di lavoro nordcoreana che si occupava della produzione di un cartone animato francese, Delisle era entrato in Corea del Nord con un permesso di lavoro e ha visto da vicino come funziona la burocrazia, la propaganda e il culto della personalità in uno stato totalitario. Il Post pubblicherà a puntate le prime 80 pagine del libro. A seguire le prime 22, e la prefazione di Antonio Ferrari.

***

La Corea del Nord è lontana, a me è assolutamente sconosciuta, eppure il tuffo a Pyongyang di questa dettagliata cronaca a fumetti risveglia ricordi e pensieri di un passato neppur troppo lontano, quando – per il mio lavoro di inviato speciale del “Corriere della Sera” – frequentavo numerosi Paesi retti da dittature comuniste. Paesi diversi e situazioni non perfettamente coincidenti, d’accordo, però l’atmosfera, l’intossicazione ideologica, il buio negli aeroporti e la luce razionata degli alberghi, gli odori aspri delle cucine dei ristoranti, i sensali del mercato nero, le sofferenze mascherate da conquiste del socialismo realizzato, i divieti erano gli stessi.

Quelli che ho vissuto a Praga, a Bratislava, a Bucarest, a Sofia, a Budapest, a Berlino Est e, dopo la caduta del muro, in Albania, considerata l’avamposto mediterraneo del comunismo cinese, in parziale opposizione a quello sovietico. Un sistema comunista, quello di Tirana, che non aveva alcun rispetto della storia e del passato. E che forse riproduceva un clima accostabile a quello che oggi si respira a Pyongyang. L’arrivo di Delisle all’aeroporto della capitale della Corea del Nord sembra riproporre fedelmente lo sbarco a Bucarest o a Budapest negli anni del regime. Controlli asfissianti, domande, analisi meticolosa del bagaglio con particolare severità per libri e riviste, velenosi strumenti della “propaganda capitalista”.

Alla frontiera terrestre tra l’Austria e la Slovacchia, pochi chilometri prima di Bratislava, chi arrivava al confine con la foto sul passaporto che lo ritraeva senza barba e aveva deciso di farsela crescere, doveva radersi subito per poter entrare. Ai tempi del Muro, al Check Point Charlie di Berlino, tenni compagnia per ore al collega Giuseppe Canessa, ex corrispondente da Mosca e inviato per “Il Giorno”, che era stato bloccato dai Vopos (così erano soprannominati i membri della Volkspolizei, la polizia nazionale della Repubblica Democratica Tedesca) perché la sua fototessera appariva lievemente scollata.

Il cibo era sempre, e dappertutto, una fastidiosa ossessione: generalmente grasso e unto, esattamente come a Pyongyang. In Romania, negli anni della spietata dittatura di Nicolae Ceauşescu, persino i ristoranti migliori ti servivano pane fatto con pasta di riso: immangiabile. Se in Corea le mance sono proibite, perché “tutti stanno bene e non hanno bisogno di nulla”, nell’Est europeo c’erano interessanti differenze. A Bucarest gli occhi della Securitate scrutavano dappertutto, e accettare una mancia per un romeno poteva significare l’immediato arresto. Ci si industriava allora con la fantasia del donatore e con l’abilità del beneficiario, lasciando qualche banconota sotto il tovagliolo o sotto un angolo della tovaglia. Il disinvolto cameriere, con la rapidità di un prestigiatore, le prelevava e le faceva sparire in fretta. In Bulgaria, dove sopravvive uno spirito levantino e dove il regime consentiva qualche tolleranza, c’erano dipendenti dei ristoranti e degli alberghi che ti proponevano scatolette (forse scadute) di caviale russo e qualche oro di famiglia. Il mercato nero era fiorentissimo. A Sofia, se il cambio ufficiale del lev con il dollaroera ad esempio a 1, alla borsa nera il biglietto verde valeva quattro volte di più. A Praga c’erano commercianti che, di nascosto, proponevano agli stranieri, meglio se diplomatici occidentali, colbacchi di baby-foca. I piccoli animaletti venivano finiti a bastonate. Un mercato davvero turpe e ributtante.

I grandi magazzini comunisti dell’Est erano quasi identici a quelli raccontati nel libro a fumetti su Pyongyang. Pochi prodotti, ma in quantità industriale, e giganteschi padiglioni monotematici, con articoli di garantita scadentissima qualità. Chi voleva acquistare prodotti scelti, a Budapest come a Praga, doveva andare negli spacci riservati alle ambasciate e alle organizzazioni internazionali, esattamente come in Corea del Nord. Ma per entrare nei “paradisi del consumismo” bisognava essere stranieri e naturalmente pagare in valuta. Alcolici, cravatte, sciarpe di seta e profumi erano assai più graditi di una mancia dalla pletora di persone che, in un modo o nell’altro, venivano in contatto con gli ospiti occidentali. Le visite ai monumenti che celebravano la magnificenza del socialismo realizzato, e la grandezza dei vari leader, erano la meta obbligata che gli accompagnatori (quasi sempre agenti dei servizi segreti) suggerivano, cioè imponevano, allo straniero. E poi avevi sempre la sensazione di essere seguito, spiato, scrutato persino nell’intimità del bagno di una camera d’albergo. C’erano differenze, d’accordo, ma il clima asfissiante era un deciso e comune denominatore. Un politico greco di centro-destra, che era stato inviato dal suo partito in Polonia per assistere ai funerali di un martire della libertà, padre Popieluszko, mi raccontò d’essere arrivato a cerimonia conclusa. L’aereo sul quale il delegato viaggiava era stato “costretto” a ritardare l’atterraggio a causa delle “avverse condizioni meteorologiche”, come annunciato dal pilota. Ma quel giorno, in tutta la Polonia, c’era un sole splendente e il cielo era di un blu da cartolina.

Quel che più mi ha colpito nella descrizione figurata della vita coreana è appunto la certezza di essere sempre controllato, d’essere quasi un prigioniero di lusso. Una volta, in un grande albergo di Sofia, visto che ascoltavano tutte le nostre telefonate, suggerii al collega bolognese Marco Guidi, dopo la dettatura dell’articolo di giornata, di chiedere al centralinista di passargli un altro numero, quello di un amico. E di cominciare la conversazione con qualche sconcezza dialettale. Una voce di donna intervenne con gentile fermezza: “Dottor Guidi, o continua la telefonata in lingua veicolare, o sarò costretta a interromperla”. Viva la sincerità.