Arriva la fine del mondo

Che i maya lo sapessero o no, la profezia si sta autoavverando e ci stiamo abituando a vivere come se non ci fosse più niente dopo di noi: lo racconta il nuovo libro di Roberto Alajmo

di Roberto Alajmo

Ora prova ad essere sincero. Se ti trovassi a fare uno di quei giochetti di società in cui ti chiedono «in che epoca vorresti vivere?», tu, onestamente, cosa risponderesti? Lascia perdere le risposte romantiche tipo «nella Firenze di Dante»: nella Firenze di Dante non c’era l’acqua corrente, e la quasi totalità della popolazione era affetta da una forma di scabbia.

Tralascia pure l’Egitto di Cleopatra: nell’Egitto di Cleopatra la carta igienica era sconosciuta. Sei disponibile a vivere rinunciando alla carta igienica? Perché tutto si riduce a questo dilemma: te la senti di vivere adoperando foglie o erba ogni volta che vai al gabinetto? Ammesso e non concesso che in quel tempo ci fosse, a casa tua, il gabinetto.

La questione è tutt’altro che oziosa. Perché, al di là del piacere di stringere la mano a Giulio Cesare o a Voltaire, devi ammettere che gli ultimi vent’anni, l’epoca in cui ti è toccata la sorte di vivere, è la più vantaggiosa e felice. E non solo per te: per l’umanità. Certo, se hai la sfortuna di nascere in un paese sottosviluppato o colpito da una catastrofe naturale il discorso è diverso. Ma anche al tempo degli antichi romani: chi ti garantisce che ti saresti incarnato come cortigiano imperiale e non come schiavo in una remota provincia? E Voltaire: sicuro che avrebbe avuto piacere a intrattenersi ai Deux Magots proprio con te, conversando di filosofia davanti a un Mojito? Senza dire che i Deux Magots nel Settecento erano molto di là da venire e il Mojito rappresenta una conquista recente del progresso.

Rifletti: il genere umano non ha mai vissuto in un’epoca tanto prospera. Mai i cannoni della guerra hanno taciuto per tanto tempo, mai il livello complessivo di benessere e sicurezza sociale è stato tanto elevato. Nel 1980 metà della popolazione mondiale viveva con meno di un dollaro al giorno. Oggi, solo un quarto. La media del reddito medio pro capite, a livello planetario, è di 10.600 dollari all’anno, un quarto in più rispetto al Duemila. Nel 1970, il 34 per cento degli abitanti della Terra viveva sotto la soglia della malnutrizione. Oggi la percentuale è dimezzata. Negli ultimi anni il raccolto dei cereali è cresciuto a un ritmo doppio, rispetto a quello della popolazione. Magari non ce ne sarà per tutti. Ma ce n’è di più e per più persone, rispetto al passato.

Siamo tutti mediamente più sani e più belli: meglio nutriti gli abitanti del Nordovest del mondo, se non altro più nutriti quelli del Sudest. I bambini muoiono il 17 per cento in meno, rispetto alla fine del Novecento, e l’aspettativa di vita nel frattempo è cresciuta in media di due anni. Malgrado ogni differente percezione, a livello globale si spende meno per la corsa agli armamenti e a livello planetario si muore di guerra molto meno che in passato. Pure il livello di istruzione è migliorato: quattro terrestri su cinque sanno leggere. E il numero di telefoni cellulari, per quel che può significare, è aumentato di sei volte nell’arco dei primi dieci anni del Duemila. I dati della Banca Mondiale e delle Nazioni Unite lasciano capire che, certo, si poteva e si potrebbe fare di più. Ma di sicuro è infondata l’idea che si stesse meglio prima.

L’Onu si incarica ogni anno di stilare un indice di sviluppo umano. È un indicatore che risulta dal calcolo dell’aspettativa di vita, del grado di istruzione e della ricchezza pro capite. Ebbene: l’indice è in crescita costante da trentacinque anni a questa parte. Esistono zone più sottosviluppate, ma la tendenza complessiva è al miglioramento. Sarà pure un dato convenzionale, ma questo c’è, e a questo bisogna fare riferimento.

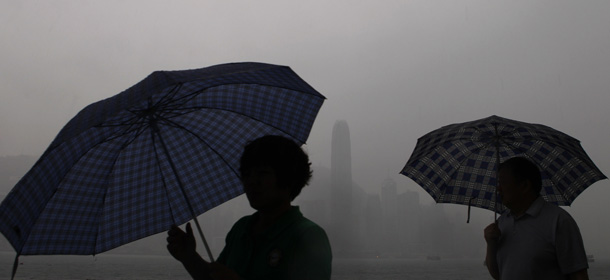

Il paradosso è che mentre tu vivi la tua epoca d’oro, la Terra si trova in stato pre-comatoso, bersagliata da eventi atmosferici fuori scala e fuori luogo, che le popolazioni sono impreparate ad affrontare. Prendi l’uragano Katrina: altrove avrebbe fatto danni sicuramente minori; invece a New Orleans, dove c’era più benessere e meno consuetudine al disastro, è risultato devastante. Senza contare che altrove anche la copertura mediatica sarebbe stata meno accurata.

E comunque anche qui la tendenza sembra essere quella di un costante miglioramento. Le catastrofi naturali si fanno di anno in anno sempre più efferate, ma le cifre parlano: dal ’75 a oggi il numero delle persone colpite è aumentato, sono triplicati gli effetti economici dei disastri; ma sono diminuiti i morti. È successo che l’uomo ha imparato ad attrezzarsi. A usare la tecnologia per limitare i danni, se non altro.

Certo: c’è sempre la questione delle risorse. L’età dell’oro ha i suoi costi, e sono alti. La rivista «Nature» ha spiegato che dei dieci sistemi biofisici che garantiscono le modalità di sopravvivenza sulla Terra, un paio – biodiversità e il ciclo dell’azoto – si trovano già oltre il limite. Altri tre – acidificazione dei mari, tasso di ozono nella stratosfera e mutazioni climatiche – stanno per varcare la soglia dell’irreversibilità. Gli altri cinque – fra cui le riserve di acqua potabile e il tasso di polluzione – sono molto prossimi al punto critico.

La disponibilità di cibo per una popolazione mondiale in costante crescita ha finora tenuto il passo grazie ai progressi dei moderni ritrovati. La desertificazione avanza, ma avanza pure l’uso dei fertilizzanti. Che ti possono fare soggettivamente schifo, ma servono a fornire cibo alla maggioranza degli abitanti del pianeta. Un discorso diverso riguarda, ad esempio, il petrolio: qui c’è poco da fare, la tecnologia non serve a moltiplicare la consistenza dei giacimenti. Nel campo del risparmio energetico qualcosa bisognerà che t’inventi.

Segui ora questo ragionamento, cercando di non scandalizzartene. Grazie a qualche aiuto tecnologico il numero di persone che soffrono di malnutrizione è diminuito. In giro per il mondo di fame si muore meno. Questo fa sì che la popolazione della Terra tenda sempre più ad aumentare. Ma se la popolazione aumenta, le attuali risorse alimentari saranno sempre meno sufficienti. Salvo qualche altro aiutino tecnologico: il quale però, a sua volta, provocherà un ulteriore aumento dell’affollamento planetario, che porterà a una domanda di cibo ancora maggiore. Eccetera, eccetera. È un inseguimento all’apparenza senza fine. A meno che la fine non sia proprio girato l’angolo.

Intanto che aspetti puoi parlare, mangiare, respirare tranquillamente. Ma senza dimenticare che sta per arrivare il Grande Collasso. Forse arriverà sotto forma di una crisi finanziaria, in stile 1929. Oppure come nel 1918, quando scoppiò l’epidemia di influenza spagnola. Oppure si tratterà di una guerra mondiale, come nel 1915 e nel 1939. Oppure gli operai precari del Comune non riceveranno lo stipendio e faranno la rivoluzione. Oppure si estingueranno i genitori della generazione che oggi rimane ai margini del mondo del lavoro, quella che in maggioranza si arrabatta con quattrocento euro al mese: si ritroveranno tutti col culo per terra e si scatenerà un’ondata di suicidi e gesti clamorosi. Insomma, il tappo deve saltare, prima o poi. Dovrebbe già essere saltato. Aziende, città, intere nazioni arrivano sull’orlo della bancarotta e non si fermano: anzi, continuano imperterrite ad avanzare. E nella maggior parte dei casi non succede niente. I responsabili fischiettano e tutto sfuma. Tutti dovrebbero essere morti, o almeno finanziariamente falliti, eppure nessuno se n’è accorto.

È quasi un peccato, perché il Grande Collasso rappresenta comunque un contributo alla chiarezza, un punto di discriminazione. Chi riuscirà a sopravvivere potrà uscire dalla cantina, togliersi l’elmetto, sfilarsi le mutande di latta e mettere a frutto il proprio talento su un mercato del lavoro e delle idee un po’ meno intasato e vizioso di quello con cui sei abituato a misurarti oggi. Un dopoguerra, ci vorrebbe. Quindi la regola di comportamento da adottare, specialmente da parte delle giovani generazioni, è duplice. Da un canto attrezzarsi per il peggio – elmetto, mutande di latta, eccetera –, dall’altro sperare di non crepare sotto le macerie e avere modo di dispiegare il proprio talento in un mondo nuovo.

Focolai di rivolta scoppiano senza troppo preavviso e apparentemente un po’ a casaccio, dalla periferia di Parigi al centro di Atene. A posteriori sociologi ed economisti spiegano le ragioni per cui la rivolta è scoppiata proprio lì e proprio in quel momento, e perché poi si è sedata a prescindere dagli interventi di repressione o conciliazione da parte delle autorità locali. È naturale cercare di ricondurre le rivolte ai canoni pre-esistenti, ma è anche vero che i tumulti dei primi anni Duemila hanno caratteristiche a sé stanti. Intanto, non si concretizzano mai in vere e proprie rivoluzioni. Scoppiano quasi senza preavviso perché nessuno ha organizzato niente. Nessun complotto, nessun cervello, nessuna ideologia. Spesso si risolve tutto in un esproprio generale, in cui bande o singoli individui saccheggiano i negozi e si imboscano con la merce su cui sono riusciti a mettere le mani. Fuochi che bruciano in maniera veemente, dopodiché tutto si normalizza senza lasciare tracce apparenti. O meglio: nulla che riesca a trascinarsi fino alle prime pagine dei quotidiani. Chi prova a cavalcare politicamente questi tumulti non fa in tempo a salire in sella che già si ritrova per terra. La diffidenza per la rappresentanza politica è una costante: meglio optare per un bricolage rivoltoso di corto respiro.

Si fa presto a classificare queste rivolte brevi e violente come fuochi di paglia, e come tali liquidarle. Ma il profilo di chi le anima risponde più precisamente a quello di un Cane di paglia, come Dustin Hoffman nel film di Sam Peckinpah (1971). I soggetti che più in silenzio hanno patito la sopraffazione sono gli stessi che più rapidamente degli altri si accendono di quell’Ira dei Mansueti che la Bibbia invita a temere. È vero che la paglia brucia rapidamente. Ma la fiamma è subito molto violenta. I danni saranno conseguenti, proporzionati alla sorpresa e all’impreparazione della società.

Del tutto originali sono poi gli obiettivi della rivolta. Superata la convenzione della lotta di classe, antagonisti dei diseredati che portano in piazza la loro disperazione non sono più «i ricchi». A Parigi, i giovani delle periferie bruciano le macchine del loro quartiere, cioè dei loro vicini di casa: non i Suv del VII arrondissement. Al settimo, nemmeno osano pensare di avvicinarsi. Almeno finora.

Lo stesso succede a Londra, a Roma. A Johannesburg, quando scoppia la rivolta, è la rivolta dei perseguitati di ieri contro i perseguitati di domani, Terzo Mondo contro Quarto Mondo.

È come se i ribelli fossero affetti da una forma di miopia che consente loro di vedere solo a pochi passi dal proprio naso. Picchiano su quel che hanno a portata di mano, senza scorgere altro che ombre, oltre le proprie vittime. In provincia di Napoli scoppia un pogrom: è l’infima borghesia che se la prende con gli zingari, accusati di «rubare i bambini» secondo una celebre leggenda metropolitana che torna periodicamente sotto i riflettori della cronaca. Anche qui a ribellarsi non sono i poveri contro i ricchi, ma il post-proletariato urbano contro il neo-proletariato che prova a inurbarsi. Lazzaroni contro zingari. È la sindrome dei capponi di Renzo, che si beccano fra loro per l’irritazione di trovarsi a dividere uno spazio vitale minimo. Nemmeno immaginano che l’avversario sia un altro, ossia chi li ha costretti in quello stato di compressione esistenziale. Diventa automatico prendersela coi vicini di casa, coi colleghi di lavoro, e specialmente con chi sta un gradino al di sotto nella scala sociale. Intanto perché sono obiettivi facili. Se ci fosse un ideologo potrebbe indicare colpevoli più credibili per il degrado delle periferie del mondo. Ma quando si entra nell’idea di menare le mani è più comodo trovare qualcuno che si trovi già in zona e si presti a fare da capro espiatorio. Tutto forse si risolve in una questione di spazio vitale. Fatto largo, cacciati i vicini di pianerottolo, ci si mette un po’ più comodi e la rivoluzione viene rinviata a data da destinarsi. Una lettura di questo tipo porta direttamente a considerare reazionarie le ragioni di ogni improvvisa rivolta urbana. Piuttosto che inseguire l’utopia di una vita migliore, si preferisce puntare su obiettivi di breve periodo, facilmente raggiungibili con soddisfazione labile ma immediata. Meglio il microonde rubato oggi che un pasto caldo garantito domani e nei giorni a venire.

Con buona pace delle Leghe e delle Nuove Destre, non saranno i fucili di una borghesia più che sazia a determinare una futura insurrezione reazionaria, ma i forconi della plebe meridionale di tutto il mondo. Anche per il più piccolo tumulto di piazza bisogna avere almeno un po’ di fame. La borghesia che ha consolidato le proprie posizioni nel corso dell’ultimo mezzo secolo, per quanto possa mugugnare, ritiene di avere troppo da perdere. Preferisce stare alla finestra e aspettare che passi l’emergenza.

Semmai, tu approfittane per fare incetta. Un sintomo classico del panico generalizzato è l’incetta di benzina e di generi alimentari, che può avvenire anche senza isteria, col semplice accumulo di beni voluttuari prolungato nel tempo. È una specie di riflesso condizionato. Vedendo qualcuno che si accinge a lanciare una molotov, ognuno corre a riempire il carrello del supermercato, se non altro per barricarsi dietro un proprio scudo di merci. E vedendo qualcuno che corre a riempire il carrello del supermercato, tutti corrono a riempire il carrello del supermercato. Non è tanto la Fine del Mondo, quella che è destinata ad avvenire a breve scadenza, ma una fine del mondo, quella sì: provocata anche dal timore che il mondo finisca. La perfetta sciagura autoportante.

Anche perché qualche scricchiolio si comincia a sentire pure sul piano della civiltà. Come se i cedimenti del contesto si ripercuotessero nel quotidiano personale. Sintomi lievi, quasi impercettibili. Ma intermittenti nel tempo, e sempre con maggiore frequenza.

Ti era successo qualche mese fa. E poi una settimana fa. Ieri ti è successo di nuovo, per cui non è un caso. È una pulsione ricorrente: e ricorre sempre più spesso. Era un giorno come un altro, stavi solo passeggiando, niente lasciava presagire che potesse accadere. Proprio a te, poi, che a certe cose sei così attento. Tu che sei una personcina tanto ammodo.

Insomma è andata così: un gelato, un fazzolettino di carta, e nessun cestino a vista d’occhio. Hai camminato a lungo, tenendo in mano il fazzolettino appallottolato. Poi un cestino l’hai trovato, ma era strapieno. Hai provato con due dita a farci entrare anche il tuo fazzolettino di carta (che schifo) e non c’è stato verso. Troppo pieno. Allora hai fatto quello che ti ha fatto stare così male, quel che fino a qualche tempo fa mai avresti pensato di poter fare.

Hai gettato il fazzolettino per terra.

Il fazzolettino. Per terra. Gettato. E quel che stenti a credere: da te.

Lì per lì ti è sembrato quasi naturale. È stata una frazione di secondo durante la quale il tuo cervello si è detto che una cartaccia in più sul marciapiede non avrebbe fatto tanta differenza. Un pensiero che non condividi, certo. Ma in quel momento non ti guardava nessuno, persino la tua coscienza era distratta.

Ce n’erano già tanti, e hai aggiunto il tuo. A guardarlo per terra era un fazzolettino accartocciato come gli altri, nessuno avrebbe potuto distinguerlo; e come tuo, per giunta. Ce n’erano talmente tanti che per un attimo hai chiuso gli occhi – pensando: che ho fatto? – e quando li hai riaperti neppure tu riuscivi a distinguerlo dagli altri. Era andato a unirsi e confondersi col grande oceano di spazzatura che prima o poi raggiungerà una massa critica sufficiente a seppellire l’intera città e il mondo. Nessuno ti aveva visto, la stessa arma del delitto era scomparsa come una goccia nel mare. Nessuno poteva incolparti. Eppure ci sei rimasto male di fronte a te stesso.

Il tuo cervello ha lavorato molto rapidamente. In quella frazione di secondo ha fatto entrare molta roba, oltre al raptus di sbarazzarti del fazzoletto sporco. Per cercare di giustificarti di fronte alla tua coscienza che mugugnava hai pensato che è l’inciviltà a portare inciviltà. Quando le condizioni di vita sono già degradate, degradarle ulteriormente sarà un riflesso condizionato che riguarda anche i cittadini più impeccabili. È la teoria della finestra rotta: se in un quartiere un teppista spacca una finestra e nessuno l’aggiusta, è molto probabile che ben presto qualcun altro faccia lo stesso se non peggio, dando così inizio a una spirale distruttiva. Ora che ci fai caso: intorno a te è pieno di finestre rotte, oltre che di spazzatura.

Ma vedi com’è fatto il cervello umano, quante cose riescono a entrarci in così poco tempo. Un attimo prima di dare un personale contributo al tracollo del tuo stesso habitat, hai pensato pure: questa città e il mondo ormai viaggiano spediti verso il disastro ecologico. Uno tsunami di spazzatura sta per travolgerli. Si tratta solo di tempo. La traiettoria verso il disastro è arrivata oltre la linea di non ritorno, e il tuo fazzolettino non solo era poca roba, ma anzi rappresentava un contributo di chiarezza, in un certo senso. Dillo pure: qualcosa di cui non c’era da vergognarsi, se non addirittura potersi vantare.

Esiste un punto oltre il quale ripristinare condizioni di normale vivibilità risulta impossibile. Da quel punto in poi, ogni cartaccia in più a terra è una piccola accelerazione verso il disastro. Inutile tirarla per le lunghe. Una morte rapida e non se ne parli più. Con la consapevolezza che dopo ogni disastro c’è sempre una ricostruzione. Per cui ecco quello che hai pensato prima di gettare la tua carta per terra: tanto peggio, tanto meglio. Una pulsione inconfessabile, come il desiderio di strappare la spina alla macchina che tiene ancora in coma vegetativo una persona cara, che hai amato più di te stesso. E che proprio per questo non accetti di veder soffrire. Non che sia giusto o condivisibile. Ma forse non sei la sola persona perbene che si ritrova in testa ragionamenti del genere.

Come farai a spiegare a tuo figlio i motivi per cui hai accettato tutto questo? Accettare che il mondo precipitasse in fondo a un pozzo e in fondo al pozzo cominciasse a scavare. Accettare ogni pessima amministrazione nella certezza che la prossima si sarebbe rivelata ancora peggiore. Accettare l’idea che non valesse la pena nemmeno di chiedere le dimissioni di un governante incapace, considerata la mancanza di alternative. Accettare che questo succedesse alla luce del sole, davanti ai tuoi occhi. Accettare soprattutto che tutti i debiti che hai contratto passassero a tuo figlio, e gravati da interessi ultradecennali da pagare.

Forse, ecco: è stata la maniera omeopatica con cui questa desolazione è stata messa in circolo nel tuo metabolismo civile. Un po’ alla volta, senza strappi violenti, ma con uno stillicidio quotidiano di piccole puttanate, cazzatine più o meno innocue che si sono accumulate giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese, anno dopo anno. Alla fine, volendo farci caso, erano diventate tantissime, ’ste puttanate, ’ste cazzatine. Non te n’eri accorto, e quando te ne sei accorto puttanate e cazzatine erano ormai troppe per riuscire a fare fronte.

Il segreto, ora lo sai, stava nel dosaggio. Solo una minima quantità, ma quotidiana. Ogni giorno un piccolo smottamento della civiltà, della cultura, della dignità, della meritocrazia. Smottamento cui corrispondeva sempre un innalzamento minimo dell’asticella della vergogna. Vediamo se ce la fai a saltare. Ecco: vedi che non era difficile? Niente di impossibile. Proviamo ora se riesci a saltare ancora un po’ più in alto.

Al punto in cui sei arrivato, ogni titolo di giornale ti fa venire voglia di strillare, e invece rimani zitto. Pare strano, ma a pensarci bene è ciò che succede quando finiscono le lacrime da piangere. Ammettilo: anche tu sei rimasto vittima della narcotizzazione dell’opinione pubblica. Un’intossicazione sistematica delle fonti di formazione delle idee. Da almeno venticinque anni a questa parte, a ogni sbracata paratelevisiva ha corrisposto un innalzamento della soglia di indignazione. Ogni Grande Stronzata Virtuale è servita a far passare sotto silenzio una miriade di Piccole Stronzate Concrete. Il risultato, un quarto di secolo dopo, è che ti passano sotto il naso fatti che un tempo avrebbero creato una sollevazione popolare. Le persone perbene come tu confidi di essere si trovano in preda a un torpore che deriva dal sospetto di appartenere a una retroguardia geriatrica e moralista. E non solo: di fronte allo strepito circostante, riuscire a mantenere l’autocontrollo può apparire come un segno di distinzione. Forse, per ripristinare i canoni della vergogna e dell’indignazione, servirebbe un periodo di silenzio. Oppure bisogna aspettare che si verifichi un collasso autorigenerante. Un trauma talmente grave da indurre al silenzio generalizzato. La prima soluzione è decisamente utopistica. Per l’altra, forse, ci siamo quasi.

Oltretutto sembrava che colpissero sempre gli altri, altre categorie, e quando hanno cominciato a sparare più vicino non ti sei preoccupato, perché il telegiornale assicurava che avevano ottima mira. Non ci sarebbero state vittime civili, nessun danno collaterale. Ti sei fidato. Hai assistito all’erosione millesimata dei tuoi diritti nella convinzione che uno sconto dei doveri e un piccolo incentivo dei favori potessero compensare qualsiasi cedimento. Finché un giorno tuo figlio ti ha chiesto conto e ragione di tutto questo, e hai potuto solo allargare le braccia: colpa del collasso omeopatico.

Ora ti succede sempre più spesso di compulsare le notizie del giorno nella speranza di trovarne una che rappresenti uno strappo, una fuga in avanti che risulti davvero intollerabile. Ma niente: ci dev’essere un tappo dosatore che fa in modo di non esagerare mai. È quello che regola l’immissione di stronzate in circolo. Abbastanza da avvelenare, insufficienti a uccidere. La mitridatizzazione dell’opinione pubblica procede in questo modo. Al massimo si avverte una certa nausea. Ma nulla che risulti davvero insopportabile. In tempi recenti le dosi non sono aumentate, ma hai la sensazione che si siano intensificate: ancora piccole dosi, ma sempre più ravvicinate. L’opinione pubblica ha imparato a metabolizzare anche questa progressiva intensificazione, e non succede ancora niente.

Servirebbe qualcosa di più sostanziale. Qualcosa che ti faccia saltare davvero dalla sedia strillando come il protagonista del film Quinto potere: Sono Incazzato Nero, E Tutto Questo Non Lo Sopporterò Più. Qualsiasi cosa ormai ti pare preferibile a questa dittatura di asini e servi: onodulocrazia, l’avrebbero chiamata gli antichi greci. Il governo dei mediocri serve a rassicurare i mediocri e confermarli nella loro mediocrità.

Ma niente: bisogna ammettere che ogni notizia rappresenta solo la logica conseguenza della precedente, ogni provvedimento è la toppa di poco peggiore del buco preesistente. E i riflessi ormai sono ridotti al minimo, dopo il trattamento omeopatico cui è stata sottoposta la tua coscienza civica. Adesso sei costretto a sperare che arrivi il botto. La guerra. La peste. Un tracollo subitaneo e definitivo. Un ventitré maggio, un undici settembre, che dio ti perdoni. Tu non hai più le forze per sperare di sopravvivere e assistere al rinascimento che verrà. Ma forse tuo figlio ancora sì. La combatta lui, questa guerra, se ne ha davvero voglia.

Il fatto è che ti sei adagiato su una serie di considerazioni ottimistiche. Hai fatto un ragionamento che non è un ragionamento: se tutto va bene, tutto continuerà ad andar bene. Ma c’è un problema: esiste uno scarto di tempo fra il degrado dell’habitat naturale e l’impatto sul tuo tenore di vita. È come se ti fossi pagato una vacanza di lusso con un assegno post-datato, di quelli che sei quasi certo di non poter mai coprire col solo tuo stipendio. Sai che prima o poi verranno a pignorarti qualcosa. Ma immagini che questo avverrà quando ormai la vacanza te la sarai goduta: e pazienza.

Forse i migliori anni della tua vita sono sul punto di finire, e siccome ti è andata bene finora hai poca voglia di sentirti fare la predica. Del resto, se pure fossero gli ultimi, questi anni potrai dire di esserteli goduti. Un solo problema: «potrai dire» a chi?

Al di là della pubblicistica apocalittico-divulgativa, gli scenari catastrofici non sono necessariamente fuorvianti: è solo che, forse, non si sono ancora verificati. Tu lanci una palla di neve qui e ora, e quella in capo a dieci minuti si trasforma, a valle, in una valanga. A valle c’è probabilmente tuo figlio, ma se corri abbastanza in fretta riuscirai a esserci anche tu, a vedere l’effetto che fa.

Arriva la fine del mondo (e ancora non sai cosa mettere) è il nuovo libro di Roberto Alajmo, giornalista, saggista e scrittore, pubblicato da Laterza. Esce oggi e parla di come siamo finiti a pensare il futuro: “ci sentiamo talmente sicuri di un’imminente Apocalisse che siamo contenti di non poter fare nulla per fermarla. Se ne ricava la più classica della profezie che si autoverificano: siccome la fine del mondo ci sarà, ci sarà la fine del mondo”.