Perché l’Italia non cresce?

Lo spiegano Roger Abravanel e Luca D'Agnese nel loro saggio che esce oggi: a nessuno importa che una cosa sia "made in Italy", per cominciare

di Roger Abravanel e Luca D'Agnese

Esce oggi per Garzanti il saggio Italia, cresci o esci, di Roger Abravanel e Luca D’Agnese, due ex consulenti della società McKinsey. Nel secondo capitolo, che vi proponiamo, spiegano «perché l’Italia non cresce».

Roger Abravanel ha lavorato per McKinsey per trentacinque anni, e oggi ne è director emeritus; è inoltre consigliere di amministrazione di Luxottica Group S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Teva Pharmaceutical Industries Ltd e dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Luca D’Agnese è stato partner di McKinsey e amministratore delegato di diverse aziende del settore energia. Attualmente è presidente di ENEL Romania.

Insieme avevano scritto anche i due libri Meritocrazia e Regole.

***

L’economia italiana è immobile da più di dieci anni perché si è rivelata incapace di operare una transizione verso un’economia postindustriale. È invece rimasta ancorata a un modello «industriale-manifatturiero» vecchio di cinquant’anni. I nostri imprenditori, per la maggior parte, sono rimasti legati alle «fabbriche» e non sono stati capaci di sviluppare altre dimensioni di competitività, dal commercio all’acquisizione di altre aziende. Hanno perso l’onda della crescita nel settore dei servizi. Le piccole dimensioni e la frammentazione delle imprese non hanno poi consentito di approfittare in pieno della rivoluzione digitale.

Un’economia vecchia di cinquant’anni

Cinquant’anni fa un frigorifero costava più o meno come un’automobile, mentre ora quest’ultima costa venti volte di più. E questo non è avvenuto perché l’industria automobilistica non ha saputo ridurre i costi. È invece successo che, mentre il frigorifero svolge oggi più o meno le stesse funzioni di cinquant’anni fa (raffredda e congela), l’automobile è diventata un prodotto complesso, che con il passare degli anni si è arricchito di funzioni sempre nuove: climatizzazione, sicurezza, informazione… Per questo oggi, per progettare e costruire un’automobile, servono molte più competenze di mezzo secolo fa.

Le aziende automobilistiche tedesche sono state più abili di tutti nel seguire la transizione verso la progettazione e la fabbricazione di un prodotto sempre più complesso. Così grazie alla loro tecnologia e organizzazione oggi dominano il grande mercato delle vetture alto di gamma e più sofisticate. E sono cresciute, nonostante l’emergere di formidabili nuovi concorrenti come i giapponesi e i cinesi. Negli anni Ottanta la BMW produceva circa 300 mila vetture all’anno, oggi ne fa un milione.

Invece le imprese italiane che avevano costruito nel secolo scorso una indiscussa leadership nel settore degli elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie…) non hanno avuto la stessa crescita. Negli ultimi cinquant’anni il mercato dell’elettrodomestico nei paesi occidentali è rimasto fermo, e tutta la crescita è avvenuta in paesi come la Cina, dove sono nati colossi manifatturieri come la Haier, un gigante da più di 20 miliardi di dollari di fatturato, con 30 fabbriche, una anche in Italia. Di conseguenza, le imprese italiane hanno smesso di crescere e molte di esse hanno chiuso.

L’Italia è ancora il secondo paese in Europa per dimensione del settore manifatturiero e moltissime imprese italiane sono competitive sui mercati di tutto il mondo. Ma questo non è più sufficiente a trascinarsi dietro tutta l’economia del paese.

Il fenomeno che si è verificato nel settore elettrodomestici è avvenuto anche in molti settori industriali: le aziende italiane sono rimaste confinate in «nicchie» che nel mondo occidentale più di tanto non possono crescere (pelletteria, scarponi da sci, calze da donna) o in settori a basso valore aggiunto (ceramica, tessuti, acciaio), dove la maggioranza delle imprese italiane non è stata capace di «reinventarsi», neanche nei settori dove la grande tradizione italiana pareva più solida. In qualche caso lo ha fatto qualcun altro: vedi il caso di Nestlé, che si è reinventato il modo di bere il caffè (i negozi Nespresso, quelli degli spot con George Clooney), e di Starbucks, che ha fatto lo stesso con il cappuccino.

Diventare imprese postindustriali non era impossibile, ma richiedeva imprenditori capaci di adattarsi ai tempi che cambiavano. Qualcuno ci è riuscito, per esempio un grande imprenditore italiano come Leonardo Del Vecchio. Nel settembre 2011, Luxottica ha festeggiato il cinquantesimo anniversario della fondazione ad Agordo. Con la straordinaria semplicità che lo contraddistingue, Del Vecchio ha confessato: «Quando vengo qui, mi guardo attorno e mi ricordo cinquant’anni fa che venivo in Lambretta con i miei amici operai e penso spesso: guarda che casino abbiamo combinato».

E di «casino» ne ha davvero combinato molto: Luxottica era una piccolissima impresa che produceva un pezzetto di occhiale, oggi è diventata una grande impresa globale che crea prodotti in Italia e negli USA, che commercializza i grandi marchi della moda italiana ma anche due brand americani come Ray-Ban e Oakley, due aziende che ha acquistato per centinaia di milioni di dollari. Soprattutto, Luxottica si è trasformata nella più grande catena di ottica e di occhiali da sole nel mondo: con più di settemila negozi (soprattutto negli USA) Luxottica oggi è il simbolo di una vera azienda «postindustriale». Continua a produrre occhiali (32 milioni di pezzi ad Agordo e 15 milioni a Dong Huang, in Cina) ma li disegna, li progetta, ne concepisce il marketing e soprattutto li vende, ai negozi di ottica indipendenti (che apprezzano la qualità del servizio offerto) oppure ai propri. Inutile aggiungere che in questi cinquant’anni Luxottica è cresciuta enormemente, anche per quanto riguarda l’occupazione. Il bello è che se oggi nella fabbrica cinese lavorano 6500 persone, ad Agordo continuano a lavorare 7900 persone, molte più delle 2900 che erano presenti nel 1997, anno di apertura della produzione in Cina. Negli ultimi cinque anni la crescita è stata di 1500 lavoratori: per Luxottica produrre in Cina non vuol dire licenziare in Italia.

Leonardo Del Vecchio ha capito che commercializzare gli occhiali era altrettanto importante che saperli produrre e che era necessario attirare in Luxottica i migliori talenti: ha chiamato come amministratore delegato uno dei più bravi manager italiani, Andrea Guerra, esterno alla famiglia.

Purtroppo per l’Italia, i Del Vecchio sono rari. La maggioranza delle imprese italiane non è stata capace di sfruttare le grandi opportunità di cambiamento.

Il secolo scorso è stato caratterizzato da veri e propri megatrend che hanno trasformato l’economia mondiale. La prima è sicuramente la tecnologia, ma non nell’accezione che si dà in Italia quando si dice: «In Italia non si fa ricerca di base». Questo è senz’altro un problema, ma il fatto ancora più grave è che la nostra economia si è rivelata incapace anche di applicare tecnologie sviluppate da altri.

Internet è considerato un gadget, dall’imprenditore che magari ha tre iPad e dai suoi dipendenti che hanno due smartphone: mentre la cultura organizzativa dell’impresa italiana, soprattutto di quella piccola, non è ancora in grado di utilizzare l’enorme potenziale delle tecnologie digitali.

Nella prossima pagina:Il ritardo digitale dell’Italia

Il ritardo digitale dell’Italia

Secondo un recente studio McKinsey per il Digital Advisory Group, il ritardo dell’economia italiana nel digitale vale almeno un paio di punti di PIL. L’Italia è al ventisettesimo posto su 34 paesi OCSE nel Web Intensity Index. Innanzitutto, le aziende italiane utilizzano l’e-commerce molto meno delle altre: solo il 5 per cento delle aziende italiane vende on line contro il 20 per cento di quelle tedesche. Poi ci sono gli italiani che, pur usando internet come gli altri europei (spedire computer per e-mail, navigare, andare su Facebook, telefonini per mandare sms e fotografie), comprano molto meno on line, un quarto rispetto al Regno Unito. E alla fine lo stato italiano è veramente poco digitalizzato, essendo al venticinquesimo posto nella classifica dell’e-government.

L’impatto di questo ritardo digitale è enorme, sia in termine di posti di lavoro persi direttamente nel mondo del web e delle telecomunicazioni (stimato in 400/500 mila posti di lavoro) sia per le aziende che perdono la leva di internet per crescere. Varie ricerche dimostrano che le aziende più utilizzano internet e più crescono nel fatturato, ed è abbastanza ovvio il perché: il segmento di mercato di chi compra on line è in crescita in tutto il mondo e le aziende che ne sono escluse sono penalizzate.

Le cause di questo ritardo sono note solo in parte. Ormai è risaputo che siamo un paese con un pessimo accesso a infrastrutture digitali all’avanguardia (l’Italia è quarantesima su 72 nella qualità della rete a banda larga e ha pochi punti Wi-Fi, sempre secondo lo studio McKinsey). Ma ci sono anche altre cause meno conosciute, in gran parte legate alla mancata transizione a un’economia postindustriale.

Per cominciare, le PMI italiane sono troppo piccole e spesso incapaci o poco interessate a cogliere i vantaggi di internet per crescere (sempre secondo l’adagio «piccolo è bello»). Non riescono inoltre ad assumere personale qualificato e chi le guida spesso possiede un livello di istruzione poco adeguato.

Contribuisce anche un altro problema ben noto: la cronica mancanza di una cultura di regole giuste e rispettate. Infatti, in molte occasioni, lo sviluppo del digitale è stato bloccato da regole assurde: per esempio, lo sviluppo del Wi-Fi (in Italia nel 2011 solo cinquemila punti Wi-Fi con- tro 31 mila in Francia e 143 mila nel Regno Unito) è colpa di una legge sbagliata. Il decreto Pisanu del 2005 riguardante «misure urgenti per il contrasto dell’antiterrorismo» richiedeva che chiunque usasse il Wi-Fi in un luogo pubblico dovesse fornire un documento di identità.

Un’aggravante è la scarsa abitudine degli italiani a usare carte di credito per il pagamento, anche perché il nostro commercio usa moltissimo il contante, per potere fare più facilmente il nero. Infine c’è l’incapacità del sistema educativo a formare le professionalità giuste nell’ICT (Information & Communication Technology) e a insegnare al cittadino medio almeno un’infarinatura minima di informatica per rendergli la vita più facile.

Il ritardo digitale dell’Italia non ci deve preoccupare solo perché da noi non sono nate le grandi innovazioni globali che hanno trasformato il mondo (come Google, Apple, Qualcomm, alla quale ha del resto dato un importante contributo la genialità di un italiano, Andrea Viterbi, uno dei tanti italiani che hanno contribuito alla leadership nella ricerca e nella tecnologia degli USA). Preoccupa anche l’incapacità delle imprese e dei consumatori italiani di approfittare di un grande megatrend (magari scoperto altrove) per creare sviluppo applicando servizi innovativi nel nostro paese.

Non solo creiamo poca tecnologia e innovazione, ma non siamo neanche capaci di applicare quella creata da altri, spesso da «cervelli» italiani emigrati.

Nella prossima pagina: L’opportunità perduta nel settore dei servizi

L’opportunità perduta nel settore dei servizi

L’incapacità di sfruttare l’opportunità del digitale in Italia è sintomo di un problema ancora più grave, ovvero l’inadeguatezza delle imprese italiane nello sfruttare un altro megatrend degli ultimi cinquant’anni: la grande crescita del settore dei servizi, quello che gli economisti chiamano anche terziario. Si tratta di un settore enorme, che comprende il commercio, il turismo, le costruzioni, i trasporti, le professioni, le telecomunicazioni, l’energia, l’ambiente, le assicurazioni, le banche, la sanità, l’informazione eccetera. Oggi rappresenta più di due terzi dell’economia mondiale, mentre l’industria vale meno di un terzo e l’agricoltura il 4 per cento.

È stata la crescita dei servizi a trascinare l’economia mondiale degli ultimi venticinque anni e a creare la maggioranza dei posti di lavoro nelle società più avanzate: i servizi sono in gran parte locali, mentre le imprese postindustriali devono spesso delocalizzarsi per crescere e quindi fanno crescere PIL e lavoro dei paesi dove delocalizzano.

Si stima che l’incapacità di dotarsi di una moderna economia di servizi costi all’Italia da 4 a 5 milioni di posti di lavoro.

Il caso del turismo è emblematico. Il rapporto del World Economic Forum ci relega al ventottesimo posto come competitività, mentre la Francia è al quarto e la Spagna al sesto. Siamo così indietro perché siamo considerati i più cari al mondo in relazione alla qualità del servizio che offriamo. Il turismo da «secchiello e paletta» che ha riempito a lungo la riviera romagnola di villeggianti tedeschi in luglio e agosto è ormai in calo da anni: oggi Ryanair ed EasyJet portano i turisti tedeschi in località lontane, dove vengono accolti da grandi catene alberghiere, con una qualità di servizio molto superiore alla piccola pensione familiare italiana, e a costi inferiori. Ma non si tratta solo della crisi del turismo della riviera romagnola, di quella ligure e della Versilia.

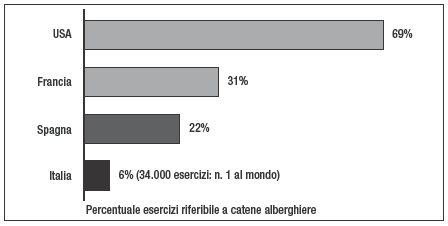

Non siamo riusciti a sviluppare, soprattutto al Centro-Sud (inclusa la capitale) quel turismo «premium» che pretende strutture alberghiere di qualità e trasporti eccellenti. L’Italia è il paese che ha il minor numero di esercizi alberghieri riferibili a catene alberghiere: il 6 per cento contro il 22 per cento della Spagna, il 31 per cento della Francia e il 69 per cento degli USA. Nel paese del turismo non è nata una sola catena internazionale, mentre la Spagna ha NH Hoteles, la Francia Accor e gli USA Starwood. Questa frammentazione non ha penalizzato solo il turismo nelle località balneari, ma anche quello di cultura nelle città d’arte: il turismo a Roma, Firenze e Venezia è sottosviluppato e i visitatori delle città italiane fanno soggiorni più brevi e spendono meno di quelli che visitano le altre capitali del turismo all’estero: Parigi, ad esempio, registra 75 milioni di presenze all’anno contro i 25 di Roma. Anche i dati relativi alle località sciistiche sono indicativi: l’Italia ha il 22 per cento delle piste sciabili di tutte le Alpi, ma solo il 12 per cento di quota di mercato, il 50 per cento di piste in più della Svizzera, ma la metà dei visitatori. Solo il 15 per cento delle presenze nelle Alpi italiane è costituito da stranieri, contro il doppio nelle Alpi francesi e il 37 per cento in Svizzera, Austria e Germania.

La storia è ovunque la stessa: che sia straniero o italiano, che visiti città d’arte o località di villeggiatura, il turista da noi trova costi sempre più alti in relazione al servizio che ottiene e alla qualità delle infrastrutture (trasporti, ospedali eccetera). Milioni di turisti scelgono ancora il nostro paese, ma oggi la concorrenza è molto più forte di vent’anni fa.

Il disastro del turismo italiano non rappresenta un caso isolato: una situazione analoga si ritrova in quasi tutti gli altri settori dei servizi.

L’Italia è il paese dei mobilieri, ma da noi non è nata Ikea, simbolo del commercio innovativo. Il settore delle costruzioni è il più frammentato e meno competitivo tra i venticinque paesi più sviluppati: poche grandi imprese (solo il 3 per cento ha più di 250 addetti, contro il 24 per cento del Regno Unito, il 20 per cento della Svezia e 18 per cento della Francia).

Abbiamo più architetti di tutti, ma le loro partite IVA vivacchiano. Alcuni geni dell’architettura contemporanea sono italiani, ma gli studi di architettura di calibro mondiale sono americani, svizzeri, inglesi e giapponesi. Lo stesso vale per gli avvocati, dove il problema non è chiaramente la competizione (ci sono quattro avvocati italiani per ogni omologo francese), ma la qualità determinata dal basso numero di grandi studi professionali di livello internazionale.

Nella prossima pagina: L’economia italiana non cresce perché le sue imprese non crescono

L’economia italiana non cresce perché le sue imprese non crescono

Imprese industriali che non si sono trasformate in postindustriali, imprese che non hanno saputo sfruttare la rivoluzione digitale e soprattutto quella dei servizi. È al livello delle singole imprese che si spiega la stasi della nostra economia. Anche se qualcuno continua consolarsi con antichi miti, come i «distretti industriali» e soprattutto con l’adagio «il piccolo è bello».

Il mito più fuorviante è proprio quello che paragona l’economia delle nostre imprese a quella delle Mittelstand della Germania, considerata, come l’Italia, un paese «industriale».

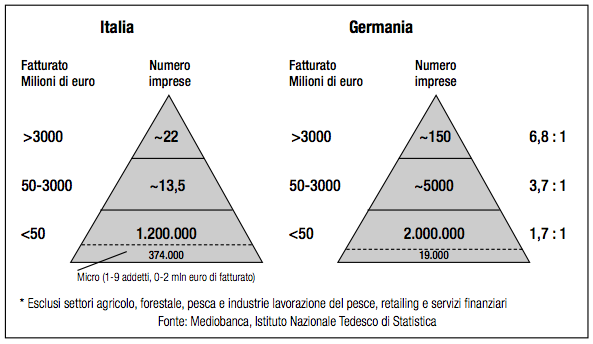

Da noi sono attive circa 1.200.000 «piccole imprese», che hanno cioè meno di 50 milioni di fatturato. In Germania ce ne sono 2 milioni, un dato in linea con le dimensioni delle due economie.

Ma attenzione: quasi un terzo delle nostre (400 mila) sono «micro-aziende» che contano meno di nove dipendenti e due milioni di fatturato, mentre quelle tedesche sono mediamente molto più grandi: in Germania le «micro-imprese» sono solo ventimila. Insomma, in l’Italia PMI non sta per «piccole e medie imprese», ma «piccole e micro imprese», mentre le aziende «Mittelstand» tedesche in Italia sarebbero considerate grandi.

E soprattutto, per fatturati più alti, il rapporto tra le aziende tedesche e quelle italiane è molto peggiore di quello tra i relativi PIL: 5000 aziende tedesche con un fatturato tra i 50 milioni e i 3 miliardi di euro contro 1350 in Italia, e 150 aziende tedesche con un fatturato superiore ai 3 miliardi contro 22 italiane.

La mancata crescita dell’economia italiana, che non crea posti di lavoro per i giovani e per i meno giovani che vogliono lavorare almeno sino a sessantacinque anni, si può riassumere così: la nostra economia non cresce perché le imprese non crescono. È vero che «l’Italia è un paese di piccole imprese»: non perché ne abbiamo di più (quelle che in tutto il mondo creano la maggioranza dei posti di lavoro, quando sono giovani, crescendo nei primi cinque anni), ma perché le nostre imprese restano piccole. O peggio, restano «micro», sotto i 15 dipendenti (anche perché così non si applica il famoso articolo 18) e non creano nuovi posti di lavoro. Poiché sono piccole, la loro produttività è bassa (la metà delle medie e grandi imprese) e non riescono a innovare, a offrire qualità e nuovi prodotti, a creare quel valore aggiunto che si traduce in maggiori salari per i propri dipendenti. Rimangono competitive solo pagando poco chi lavora per loro e spesso facendo il «nero».

Infine, fanno una concorrenza sleale alle piccole, medie e grandi aziende che vogliono competere rispettando le regole.

Anche il «made in Italy» non basta più. A nessuno interessa dove Ikea compri i propri prodotti (li acquista in tutto il mondo): i suoi clienti apprezzano che il design semplice e a basso costo svedese si combini con un modello di supermercato «fai da te» uguale ovunque. A nessuno interessa dove vengano fabbricati iPad e iPhone, tutti guardano al genio di Steve Jobs che li ha concepiti.

Zara è diventato un colosso mondiale non certo per merito del «made in Spain» (produce in tutto il mondo) ma per la sua capacità di fare un prodotto «pronto moda» con numerosissime collezioni riassortite grazie a capacità di programmazione e logistica innovative. Molti prodotti dell’abbigliamento di lusso richiedono ancora l’artigianato italiano, ma non bastano più a creare occupazione: molti grandi brand del lusso italiano stanno orientando la propria produzione per esempio in Cina, per soddisfare i clienti meno abbienti ma sensibili alla moda. Purtroppo le nostre aziende sono troppo piccole per delocalizzarsi con successo in quel difficile mercato.

Un complice di questo disastro di produttività delle imprese italiane degli ultimi anni è oggi chiaramente identificato: una struttura del lavoro in Italia vecchia di cinquant’anni, in termine delle competenze dei lavoratori e delle regole che lo governano.

Nella prossima pagina: Regole e competenze per il lavoro vecchie di cinquant’anni

Regole e competenze per il lavoro vecchie di cinquant’anni

Nelle economie postindustriali le competenze richieste ai lavoratori sono molto diverse rispetto a quelle necessarie nelle aziende manifatturiere. Un tempo si distingueva tra «chi pensa» e «chi fa», tra lavoro intellettuale e manuale: da una parte il progettista laureato, dall’altro l’operaio alla linea di montaggio. Le nuove competenze richieste rientrano nell’ambito generale dell’«organizzazione»: chi lavora in un aeroporto, in un supermercato, in un ospedale, in uno studio professionale deve sapere risolvere problemi, lavorare in team organizzando il proprio lavoro e quello dei collaboratori; deve sapere ascoltare gli altri e ragionare con la propria testa. Sono quelle che gli esperti definiscono «competenze della vita».

Economie come Singapore, Corea, Hong Kong non prosperano grazie ai Premi Nobel, ma grazie a queste competenze che da noi mancano perché la scuola non le insegna.

Ma il passaggio a una società postindustriale non ha cambiato solo le competenze necessarie: ha anche causato una vera e propria rivoluzione delle regole del lavoro, diventato più flessibile e più mobile: è cresciuta infatti la mobilità all’interno di una stessa azienda, oltre che da azienda ad azienda, per far fronte alle necessarie riconversioni. E molte imprese investono in maniera massiccia proprio per formare i propri lavoratori, riqualificarli e accrescerne le competenze della vita.

L’Italia è spaventosamente indietro, a causa di un mercato e regole del lavoro che scoraggiano l’ingresso dei giovani, creando un esercito di precari che vivono in un regime di vera e propria apartheid rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato. Da un lato i giovani precari hanno meno diritti e tutele, e soprattutto minori opportunità di crescita professionale. Queste regole abbassano la produttività, incoraggiano le imprese a restare piccole per non incorrere in vincoli e oneri (l’articolo 18, che non si applica per aziende sotto i 15 dipendenti) e impediscono una vera meritocrazia.

Un altro difetto è che queste regole mantengono un esercito di pensionati, in media molto più giovani di quelli degli altri paesi industrializzati.

Insomma, se la nostra economia non cresce da anni non è colpa della crisi, dei cinesi che vendono sotto costo, degli alti bonus per i manager. Il problema è la struttura di un tessuto di imprese vecchio di cinquant’anni, incapace di cogliere le opportunità di crescita dell’economia del XXI secolo; scuole che non formano le «competenze della vita»; regole del lavoro che deprimono la produttività; gli italiani che vanno in pensione troppo presto; la scarsa meritocrazia.

Ma perché ci siamo ridotti così? Perché in Italia manca una vera cultura della crescita.