«La scimmia che vinse il Pulitzer»

L'introduzione e il primo capitolo del libro di Nicola Bruno e Raffaele Mastrolonardo, uscito per Bruno Mondadori il 22 marzo

di Nicola Bruno, Raffaele Mastrolonardo

«La notizia della mia morte è stata ampiamente esagerata», ironizzò Mark Twain a proposito delle voci sulla sua scomparsa pubblicate su un quotidiano dell’epoca. Lo stesso si potrebbe dire oggi del giornalismo, spesso dato per morto di fronte all’avanzata di Internet. O almeno questo è quello che pensavamo quando, nella primavera del 2009, abbiamo iniziato a lavorare a questo libro. In quel periodo si parlava solo di giornalisti licenziati in tronco e di crollo inarrestabile delle entrate pubblicitarie. Storiche testate si vedevano costrette a fermare per sempre le rotative, altre venivano vendute per la simbolica cifra di un dollaro (è il caso del settimanale americano “Newsweek”).

Tra gli addetti ai lavori il passatempo preferito era fare previsioni su quando sarebbe stata stampata l’ultima copia del “New York Times” (nel 2014 o nel 2043, a seconda della sfera di cristallo impiegata). Quanto ai colpevoli di questa situazione disperata, era presto detto: la Rete e la rivoluzione digitale stavano abbassando i costi di produzione, moltiplicando l’offerta e portando il valore delle notizie vicino allo zero.

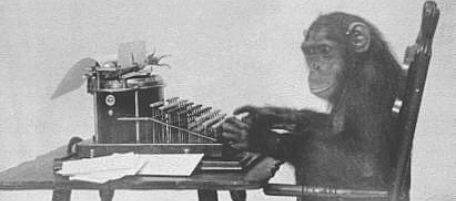

Tutto vero, chiaro e anche un po’ allarmante. Se non fosse che, a guardare bene, nella giungla digitale non c’erano solo i “parassiti” alla Google di cui si lamentava il magnate dei media Rupert Murdoch o le schiere di “blogger in pigiama” pronti a prendere il posto dei giornalisti lavorando gratis (o quasi) e senza garantire lo stesso grado di affidabilità. C’erano anche giovani reporter che raccontavano guerre dimenticate con Twitter e uno smartphone, informatici che progettavano software automatici per offrire notizie sempre più accurate e veloci (è il caso della Scimmia-robot da cui prede il titolo questo libro), redazioni illuminate che puntavano su nuovi modi di fare informazione. Insomma, pur avendo qualche fondamento, la notizia della morte del giornalismo ci appariva, a un’analisi più attenta, un po’ esagerata. Se solo si provava a spostare lo sguardo oltre la retorica dominante si scopriva che, più che lasciarci la pelle, il nostro mestiere sembrava piuttosto sul punto di cambiarla. Per diventare cosa non era chiaro a nessuno, tanto meno a noi. Così, per capirci qualcosa di più e per scrollarci di dosso la depressione che si respirava nell’aria, tra il 2009 e il 2010 abbiamo cominciato un viaggio che ci ha portato a Chicago, New York, Washington, Varsavia, Amsterdam, Bruxelles e altre capitali europee.

Il libro che avete tra le mani è il resoconto di questa avventura, che si è rivelata più tonificante di quanto avessimo sperato. Lungo la strada abbiamo infatti incontrato un gruppo di pionieri pronti a confermare che la battuta di Mark Twain può essere applicata anche al giornalismo. Che si tratti di disinnescare le bugie della politica attraverso una macchina della verità digitale (quella di PolitiFact di cui si parla nel primo capitolo) o di raccontare la vittoria di Obama attraverso nuove forme di storytelling (come fanno i cosiddetti “ribelli del New York Times”), le idee degli innovatori che abbiamo intervistato rappresentano il primo tassello di un nuovo ecosistema dei media tutto da costruire.

Un po’ come Steve Jobs e Bill Gates (che negli anni ’70 preparavano la rivoluzione dei personal computer nei loro garage), anche i protagonisti delle storie che state per leggere sognano di fare l’impresa: reinventare le notizie del millennio digitale. Alcuni di loro hanno da sempre il giornalismo nel sangue; altri ci si sono trovati per caso e hanno scoperto di amarlo solo dopo. Dal punto di vista ideologico si situano su uno spettro ampio, che va dal sovversivo all’integrato: da Julian Assange ricercato dal Pentagono, al designer polacco Jacek Utko inseguito dai più grandi editori del mondo, ansiosi di dargli un lavoro. Qualcuno passa la giornata a digitare velocissimo notizie su Twitter (i ragazzini Speedy Gonzales di BNO News), altri non scrivono frasi di senso compiuto, ma righe di codice informatico (i journo-hacker dell’ultimo capitolo), altri ancora articoli di leggi (la parlamentare islandese Birgitta Jónsdóttir).

Se c’è un filo che lega queste personalità così diverse è un atteggiamento, una disposizione verso il presente. Invece di piangere per un contesto difficile, usano gli strumenti che il momento storico mette loro a disposizione per seguire lo stesso demone che ha ispirato le precedenti generazioni di reporter: la ricerca e la diffusione della verità.

Incontrando questi visionari, intervistandoli di persona, importunandoli via chat o via e-mail, ci siamo resi conto che ognuno di loro rappresenta un “link” tra passato e futuro, il simbolo di un valore forte del giornalismo del secolo scorso che continua a sopravvivere anche nel millennio digitale. C’è la precisione usata contro i potenti su cui lavora il reporter Bill Adair (capitolo 1), la velocità inseguita via Twitter dal ventenne Michael van Poppel (capitolo 2), la partecipazione tramite sms scelta dall’attivista Ory Okolloh per raccontare storie dimenticate dai media tradizionali (capitolo 4). E ancora: l’intelligenza (artificiale) che gli informatici Kristian Hammond e Larry Birnbaum vogliono regalare ai reporter (capitolo 3); la bellezza dell’informazione su carta per cui si batte Jacek Utko (capitolo 7); la libertà di espressione adattata ai tempi della rete globale promessa da Birgitta Jónsdóttir (capitolo 6); il cambiamento su cui stanno puntando istituzioni storiche come il “New York Times” e il “Chicago Tribune” (capitolo 8).

Infine c’è la trasparenza (capitolo 5), sempre cercata dal giornalismo di ogni epoca e che Internet ha portato a un nuovo livello. Oggi il suo profeta indiscusso è Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks. Quando l’abbiamo incontrato, nel giugno 2010, la sua creatura era relativamente poco conosciuta e non aveva messo a segno gli scoop più clamorosi. Per quanto fosse già poco simpatico al Pentagono, all’epoca Assange non era ancora finito sulle prime pagine di tutti i quotidiani, né era stato definito dall’amministrazione Obama il “terrorista hi-tech più pericoloso del mondo”. Già allora, comunque, il sito contro i segreti faceva intravedere scenari del tutto inesplorati per il futuro dell’informazione. Anche per questo abbiamo scelto di fermare il tempo e di lasciare il capitolo a lui dedicato così come era stato concepito inizialmente (la cronaca di una giornata trascorsa in sua compagnia), invece che aggiornarlo con le molte e clamorose vicende successive.

Piuttosto che inseguire l’attualità abbiamo preferito restituire un’istantanea di Assange e di WikiLeaks appena prima che la bolla di notorietà li avvolgesse.

In fondo, che uno dei protagonisti delle nostre storie sia diventato in poco tempo un divo globale non ci dispiace affatto. Ci ha confermato semmai che le notizie sulla morte del giornalismo sono ampiamente esagerate. Dopo il nostro viaggio ne siamo così convinti da scommettere che nei prossimi mesi sotto i riflettori finiranno altri personaggi e progetti che qui presentiamo come il “futuro” dell’informazione. Tempo di leggere queste pagine e alcuni di loro saranno già diventati il “presente”. E magari qualcuno – comprese le Scimmierobot con il pallino per il giornalismo – avrà persino vinto il Pulitzer.

***

I. Precisione

1. La macchina della verità

Washington, Stati Uniti, settembre 2009. Le polemiche sulla riforma sanitaria del presidente Barack Obama non si placano. Nell’opposizione i più agguerriti sono gli esponenti del Tea Party, movimento popolare ultraconservatore che prepara un’imponente manifestazione per il 12 settembre a Washington. Già dalla sera precedente, la capitale è invasa dai furgoni dei grandi network televisivi. E, come avviene spesso in questi casi, a metà mattinata si scatena la guerra dei numeri. I sostenitori del Tea Party sparano subito alto: siamo più di un milione. I militanti democratici aspettano cifre più attendibili prima di rilasciare le dichiarazioni di rito. Ma i reporter dispersi tra la folla non sono in grado di quantificare il numero dei presenti. L’inviato del “New York Times” resta sul vago («Un mare di manifestanti ha invaso il prato occidentale del Campidoglio…»), mentre MSNBC riferisce di «decine di migliaia, forse anche centinaia, secondo la nostra impressione». [continua…]

Immaginate per un attimo di avere una macchina della verità da applicare alla politica (e a tutta l’informazione che ci gira intorno). Un ministro fa una dichiarazione e subito si sa se è vera o falsa. Il premier magnifica i risultati del suo governo e il dispositivo conferma o smentisce. L’opposizione contesta il numero di partecipanti a una manifestazione e all’istante vengono comunicate le cifre esatte. O ancora: chi ha ragione in quel dibattito televisivo in cui tutti urlano e si insultano a vicenda? Qualche secondo e la macchina si attiva, valuta gli argomenti (quando ci sono) e lo spettatore ha il responso.

Sarebbe bello, no?

Purtroppo un simile marchingegno non l’ha ancora inventato nessuno. Le temibili macchine della verità che spesso si vedono nelle serie tv americane sono state più volte dichiarate inaffidabili: non basta misurare la pressione del sangue o il ritmo respiratorio per scoprire se qualcuno sta mentendo. La buona notizia, però, è che in America qualcuno è riuscito a trovare la formula per incastrare i politici ogni qual volta dicono una falsità. Non si tratta dell’ennesimo ritrovato tecnologico, ma di qualcosa di molto più umano e artigianale: una redazione di giornalisti che passa al setaccio tutti i talk-show, i quotidiani, i blog, i forum che si occupano di politica. Indaga, investiga, approfondisce.

Insomma, fa quello che dovrebbe fare ogni giornalista. E alla fine pubblica il verdetto online, premiando i sinceri e smascherando i bugiardi. Lo hanno chiamato PolitiFact e nasce da una costola del “St. Petersburg Times”, il quotidiano più letto della Florida. Si è talmente inserito nel dibattito politico-mediatico statunitense che nel 2009 si è aggiudicato il Premio Pulitzer for National Reporting.

È stata la prima volta di un sito web, come non hanno mancato di sottolineare i giurati nella loro motivazione: «Per l’uso di validi reporter e del World Wide Web nell’esaminare più di 750 dichiarazioni, riuscendo sempre a separare la retorica dalla verità». Il risultato è che lo staff di Obama controlla PolitiFact tutti i giorni, i conservatori statunitensi lo considerano un pericolo per le proprie campagne, mentre ogni politico le cui dichiarazioni siano sottoposte al Truth-O-Meter – un cruscotto che oscilla dal verde (vero) al rosso fuoco (falso) – trema. Intanto, gli utenti di Facebook hanno eletto il sito a loro strumento di informazione politica di elezione. I fan del progetto sul social network sono oltre 22 mila e ne apprezzano il carattere postideologico, al di là della demagogia di destra o di sinistra. Online dal 2007, PolitiFact ha l’ambizione di fare all’informazione politica quello che gli ambientalisti vorrebbero fare al pianeta: ripulire un dibattito inquinato da troppi veleni per tornare a discutere dei problemi con numeri certi e fatti verificati. Per riuscirci associa gli strumenti del web di ultima generazione al giornalismo vecchio stile. Dietro alle animazioni interattive e ai grafici sfavillanti, PolitiFact prova infatti a rivitalizzare una tradizione giornalistica gloriosa ma in lento declino: il fact-checking, l’abitudine di verificare (almeno) due volte la stessa notizia prima di pubblicarla.

Un’attività che, a causa dei tagli di risorse nei giornali e dei tempi compressi dell’informazione del millennio digitale, è in progressivo disuso anche nelle testate più prestigiose, con conseguenze rilevanti sulla qualità del dibattito pubblico. «Qualsiasi verità risulta fin da principio contaminata da uno sfondo di preliminare sospetto», ha scritto la filosofa Franca D’Agostini a proposito dell’odierna comunicazione politica. «Viviamo in una società postfattuale» sostiene con più enfasi il giornalista americano Farhad Manjoo: «Non solo abbiamo sempre più opinioni diverse, ma pensiamo anche di trovarci di fronte a fatti diversi». È contro questo stato di cose che PolitiFact si ribella.

2. Il cane da guardia del potere

La mattina del 12 settembre 2010 i conservatori sono molto attivi anche in rete. Alle 12.34 sul blog di Michelle Malkin, giovane voce in ascesa del Tea Party, compare un primo aggiornamento da Washington: «La polizia stima una presenza di 1 milione e 200 mila persone. ABC News parla invece di 2 milioni». In molti riprendono queste cifre. A dare maggiore credito ai numeri conservatori è una foto che compare online nel primo pomeriggio. Riprende una folla immensa lungo la strada che si dirige verso il Campidoglio. L’immagine si diffonde come un virus su Facebook e Twitter. Nessuno smentisce, tutti la rilanciano. Parrebbe la “prova” incontrovertibile dei milioni di cittadini che hanno marciato contro Obama. […] C’erano una volta i giornalisti che verificavano le notizie. Raccoglievano le informazioni, sentivano sempre due diverse campane e poi controllavano, con fonti neutre e indipendenti, che i numeri citati da un politico, le dichiarazioni fatte dall’avversario, corrispondessero al vero. Erano i “certificatori” della realtà.

Ora invece, sostiene Jay Rosen, docente di giornalismo alla New York University, i giornali si sono ridotti a semplice cassa di risonanza del «lui ha detto, l’altro ha risposto» (è quello che Rosen definisce «he said, she said journalism»): «C’è una disputa su un tema che interessa la collettività? Non viene fatto nessun tentativo per valutare le verità contrastanti, nonostante queste siano il vero succo della notizia. Sarebbe possibile portare a termine una verifica fattuale su alcune affermazioni, ma per qualsivoglia ragione si tende a non farlo mai. La simmetria delle due parti che fanno dichiarazioni opposte mette il reporter nel mezzo. Ma questa equidistanza non ha nulla a che vedere con la neutralità».

Rosen parla dell’America, ma se pensate ai nostri “panini”, i servizi politici di alcuni telegiornali italiani in cui vengono racchiuse tutte le dichiarazioni del giorno, non c’è molta differenza: prima la posizione del governo, poi quella dell’opposizione e infine, in chiusura di servizio, la maggioranza parlamentare. E nessuna verifica delle affermazioni. Secondo Rosen, questa adesione a «un modello superficiale di obiettività» sta trasformando i cittadini in «spettatori della propria democrazia». Tizio ha detto, Caio ha risposto: decidi tu da che parte sta la verità, se ancora ti interessa. Il meccanismo è ormai così vischioso che anche i giornalisti più scrupolosi e vecchio stile sono costretti a subirlo. A meno che, come nel caso di Bill Adair, l’attuale direttore di PolitiFact, a un certo punto non decidi di tirarti fuori dal gioco e inizi a fare quello che ormai non fa più nessuno: verificare, verificare, verificare.

L’idea che avrebbe radicalmente stravolto la carriera di Adair arriva nella primavera 2007, complice una crisi di coscienza e l’inizio di una nuova campagna per l’elezione del presidente degli Stati Uniti. A 48 anni, dopo due decenni di giornalismo politico alle spalle come corrispondente da Washington per il “St. Petersburg Times”, è stanco e sfiduciato. Da un po’ di tempo si chiede insistentemente se il suo mestiere abbia ancora un senso: «Non avevo mai il tempo di verificare una dichiarazione, di smontare il gioco delle parti, sempre a subire il dibattito politico, piuttosto che provare a cambiarlo», ricorda quando lo incontriamo di primo mattino in un bar dell’Ottava Avenue di New York.

Nel 2007, anno in cui prende forma il progetto di PolitiFact, Bill Adair è un reporter politico al culmine della propria carriera. È reduce da due campagne elettorali presidenziali (2000 e 2004), ha raccontato dalla capitale centinaia di storie e riportato migliaia di dichiarazioni di parlamentari, presidenti o aspiranti tali. Di lui dicono che è diligente, scrupoloso e che non “buca” mai una notizia. All’interno del giornale lo apprezzano e la sua carriera promette bene. Sembra il migliore dei mondi possibili ma non lo è. Una moglie, tre figli e il mito di Bob Woodward e Carl Bernstein (i due giornalisti che portarono allo scoperto lo scandalo Watergate), Adair è stanco e, peggio ancora, ha la sensazione di fare un lavoro inutile. Forse è una di quelle fasi di ripensamento che colpiscono più spesso nella mezza età, forse è lo stress accumulato. Di certo dura da un po’. «Durante la campagna elettorale del 2004 avevamo fatto tutti un pessimo lavoro, nessuno escluso. Anche le grandi testate che pure avrebbero avuto le risorse per approfondire i problemi», confida oggi.

«In pochissimi avevano avuto tempo e voglia di fare un lavoro di verifica sulle dichiarazioni e le promesse che ogni giorno facevano i candidati.» Il campanello d’allarme era suonato forte durante la convention repubblicana del 2004, quando Zell Miller, un democratico passato tra le file del presidente in carica George W. Bush, aveva attaccato frontalmente il candidato democratico John Kerry: «Ero seduto nella sala stampa. Quando Miller è salito sul palco e ha iniziato a dire che Kerry non sarebbe stato in grado di gestire la guerra in Iraq perché al Congresso aveva sempre fatto ostruzionismo sui provvedimenti militari, ho capito che si trattava solo di propaganda. Avrei voluto controllare l’archivio delle votazioni, andare a spulciare tra quelle dello stesso Miller. Sapevo che anche lui, in quanto democratico, aveva votato contro e volevo dare ai lettori gli strumenti per capirlo». Ma il giornale doveva chiudere e il caporedattore voleva l’articolo: addio ricerca, il pezzo va in stampa come mero resoconto del feroce attacco al candidato democratico. E il contesto? La verifica dei fatti? C’è tempo, anzi no, non c’è.

«Dopo quell’articolo ero divorato dai sensi di colpa. Quel giorno mi resi perfettamente conto che non aveva più senso un giornalismo di questo tipo», dice mentre divora con calma una pantagruelica colazione americana a base di bacon e uova, ordinata prima dell’intervista.

Tre anni dopo quell’episodio, alla vigilia di una nuova campagna elettorale che avrebbe portato Barack Obama alla Casa Bianca, il fastidio nato durante la convention repubblicana si è precisato, anzi radicalizzato. Il punto, ha capito nel frattempo Adair, è che siamo tutti a bordo di un carrozzone politico-mediatico: «In pochi si curano degli interessi dei cittadini, ancora meno della ricerca della verità. Ormai avevo fatto una scelta definitiva: volevo scendere dal carro per non risalire più». Dopo averlo detto a se stesso deve dirlo ai suoi capi, anche perché la corsa delle presidenziali del 2008 sta per iniziare. Adair si fa coraggio, scarica i dubbi dalle spalle e in un giorno di primavera del 2007 entra nell’ufficio dei suoi superiori armato di un’idea. «In questa campagna» proclama «vorrei fare solo due cose: il fact-checking di tutte le dichiarazioni più controverse dei candidati, e un sito web con una mini redazione per dare il massimo risalto a questo lavoro.» Sul campo, in prima linea a seguire dibattiti e comizi, ci vada qualcun altro. Lui se ne starà dietro le quinte, lontano dai riflettori, dalle strette di mano dei potenti e dalla contiguità con gli spin doctor dei candidati. Vuole una trincea per fare quello che non avrebbe mai potuto fare da corrispondente: il cane da guardia della verità. I superiori ascoltano e non comprendono come un cronista di razza rinunci all’evento più importante per nascondersi dietro un monitor.

Di lui però si fidano, non vogliono perderlo e, in fondo, sul web qualcosa di nuovo per le elezioni bisogna pur farlo. Senza contare che il “St. Petersburg Times” è di proprietà del Poynter Institute for Media Studies, un centro di ricerca sul giornalismo che all’idea di servizio pubblico ci tiene parecchio. Dunque ok, annuiscono i capi, Adair avrà una chance almeno per la durata della campagna. PolitiFact.com, sito da Pulitzer, nasce a Tampa quel giorno di primavera. Doveva durare lo spazio delle elezioni, sopravvivrà ben oltre, vincendo il più ambito premio a cui aspirano i giornalisti statunitensi.

3. I sei gradi della menzogna

Due giorni dopo la protesta del Tea Party, non si sono ancora spente le polemiche sul numero dei presenti. La mattina del 14 settembre 2009 Bill Adair, direttore di PolitiFact, riceve un’e-mail da un suo amico della CNN. Dice di aver visto anche lui la foto della manifestazione su Facebook, ma qualcosa non gli torna: era stato a Washington e non gli sembrava che ci fosse tutta quella gente. «Proveremo a capirci qualcosa in più», risponde Adair. Durante la riunione Bill ne discute con la redazione e decide di assegnare il caso a Catharine Richert, giovane reporter che lavora a PolitiFact da due anni. Deve innanzitutto capire da dove è saltata fuori la cifra dei 2 milioni di manifestanti e qual è stata la prima fonte a pubblicare la foto che ha fatto il giro della rete, imponendosi come la prova della marcia contro Obama. Catharine parte dalle fonti ufficiali. Telefona a Peter Piringer del D.C. Fire and Emergency Department (una sorta di Protezione civile dello Stato di Washington) per avere un riscontro più attendibile.

Piringer afferma che il suo ente non diffonde stime sulle manifestazioni perché spesso vengono strumentalizzate per scopi politici. La Richert lo incalza ricordando una dichiarazione fatta a un quotidiano locale: «Sì, però ieri ha detto a un giornalista in via ufficiosa che secondo lei c’erano tra le 60 e le 75 mila persone». Risposta: «Non era una stima ufficiale». Con la foto sullo schermo, Catharine insiste: «Ma secondo lei c’era davvero tutta quella gente?».

«Era una folla impressionate», risponde Piringer, aggiungendo poi un dettaglio fondamentale: «Arrivava fino alla Terza Strada». Catharine annota in grande sul proprio bloc-notes quest’ultima dichiarazione. Qualcosa non torna: nella foto di Facebook si vedono i manifestanti arrivare fino alla Quindicesima Strada. Piringer dice «fino alla Terza Strada». Ci sono tredici isolati in più. Di chi fidarsi? Di una foto senza autore comparsa su Facebook o della testimonianza di un pubblico ufficiale? […] Due anni dopo la nascita di PolitiFact, Bill Adair non si sente più inutile. Vive tra Washington e Arlington (in Virginia) e quando c’è un tema controverso i principali programmi di approfondimento politico ormai chiamano lui, arbitro della verità insignito di un Pulitzer. È ospite regolare di TownHall della CNN e di Top Line di ABC News, oltre che di una serie di show serali e mattutini. Entra in scena con la sua faccia da bravo ragazzo, le labbra sottili, l’accento del Sud, lo sguardo serio ma non serioso, e impone una pausa nel chiacchiericcio politico.

Lo fa senza acredine ma con l’autorevolezza di chi può portare argomenti solidi alle proprie affermazioni. Obama dice che si è fatto strada solo con le donazioni online di semplici elettori? Falso: ecco le prove dei finanziamenti ricevuti dalle grandi lobby. Sarah Palin vira improvvisamente a destra sulla riforma sanitaria? Guardate questo video: due anni fa pensava l’esatto contrario. Una catena di e-mail sostiene che il Presidente vuole alzare le tasse? È una bufala: abbiamo letto ogni pagina del programma e i conti esatti sono questi. Chiuso il discorso. O meglio, aperto: ma a partire dalle ricerche di PolitiFact, sito che dimostra che i fatti non sono scomparsi, solo che mancava qualcuno che li andasse a cercare. E ora che c’è, i media si risvegliano e la gente apprezza.

«Ogni giorno», ci dice Adair, «arrivano su PolitiFact 50 mila persone.» Ma la soddisfazione per il reporter a caccia di verità è che la sua creatura ha fatto breccia anche nei cuori, notoriamente duri, dei più importanti uomini di Washington e dintorni, quelli che frequentano il Congresso e gli uffici governativi. A due anni dalla nascita del progetto l’establishment della capitale vive ormai nell’ossessione di Truth-O-Meter, il cruscotto della verità che indica il livello di attendibilità dell’affermazione di un politico, spostando una lancetta da destra (“vero”) a sinistra (“Pants On Fire”, “Fuoco ai pantaloni”, che è un po’ come dire in italiano “Attento, ti cresce il naso”). In questo modo, il Truth-O-Meter comunica al mondo quanto ci possiamo fidare di una frase e del personaggio che l’ha pronunciata.

E se il verdetto è negativo, la bugia diventa un fenomeno “virale”, come dicono quelli che si intendono di Internet: foto e giudizio cominciano il loro giro per il web tra blog, Twitter e Facebook e lo sbeffeggio prosegue senza fine. «Siamo riusciti a entrare nell’ingranaggio per sovvertirlo», dice Adair con soddisfazione. «Dall’inizio abbiamo deciso di monitorare non solo tv e giornali, ma anche le fonti informali online, come, per esempio, le catene di e-mail o i social network che ormai i politici utilizzano come strumento di comunicazione diretta con gli elettori.» Terrorizzati dall’idea di essere colti con i “pantaloni in fiamme”, i rappresentanti del popolo americano esultano ogni volta che la lancetta di Truth-O-Meter inclina dalla parte del vero, si deprimono quando pende nell’altra direzione e tirano un sospiro di sollievo se sta nel mezzo e dintorni.

«Abbiamo creato un cruscotto con sei diversi livelli perché siamo convinti che la verità, soprattutto in politica, non è mai bianca o nera. Ci sono sempre differenti gradazioni.» Un responso che dica “per lo più vero” è considerato da parlamentari e ministri un successo, “metà vero” lo ritengono un pareggio, tutto il resto significa potenziali problemi e rischio figuraccia, soprattutto se l’indicatore è sdraiato tutto a sinistra. In quel caso si tratta di bugie belle e buone, quelle che fanno allungare il naso del burattino di Collodi e, per esempio, hanno messo in difficoltà la senatrice democratica Barbara Boxer quando ha detto: «Ho chiesto all’allora segretario di Stato Condoleeza Rice quante persone erano morte e lei non ha risposto».

Il problema è che la domanda non è mai stata posta, che i ragazzi di Adair lo hanno accertato e accanto alla foto della senatrice ora c’è un bel fuoco che arde, segno di falsità senza appello. «Un Pants On Fire non indica solo una menzogna, ma anche una bugia così spudorata che rasenta il ridicolo.» Certo, ammette Adair, ci sono peccati politicamente più gravi di questo, ma le menzogne sono sempre menzogne e vanno guardate in prospettiva: messe insieme dicono qualcosa sull’affidabilità di un politico. È per questo che fin dall’inizio PolitiFact ha investito su una sofisticata piattaforma tecnologica: ogni rappresentante del popolo ha un archivio personalizzato con tutte le dichiarazioni verificate dalla redazione.

Alla senatrice Boxer allora, la cui unica altra affermazione archiviata è “appena vera”, non resta che sperare di migliorare il suo curriculum in vista delle prossime elezioni. Truth-O-Meter infatti non dimentica nulla e, prima di recarsi al seggio per rinnovare il Congresso, all’elettore basterà scorrere la pagina della senatrice, o quella di qualsiasi altro politico, per capire se si tratta di un uomo o di una donna da cui, come si dice in America, si può comprare un’auto usata.

«Vale per i senatori, per i deputati ma anche per chi sta un po’ più in alto», precisa Adair. Allude al fatto che quando, nel 2012, si tratterà di scegliere il prossimo presidente, il cittadino americano potrà dare un’occhiata a The Obameter, un termometro creato su misura per le promesse elettorali effettuate dall’attuale inquilino della Casa Bianca.

La redazione di PolitiFact ne ha individuate oltre cinquecento. Per la cronaca, a metà mandato il primo presidente afro-americano della storia aveva tenuto fede a 122 impegni, raggiunto un compromesso su 41, messo in stand-by 22. Circa la metà (232 promesse) erano ancora in attesa di essere prese in mano, mentre 22 erano state del tutto disattese. Tra queste ultime, alcuni capisaldi del suo programma, come la volontà di avviare una discussione pubblica di cinque giorni prima di approvare qualsiasi legge o la garanzia di non alzare le tasse alle famiglie con un reddito inferiore ai 250 mila dollari. I fan di Obama devono preoccuparsi per queste cifre? Chissà, intanto, per non sbagliarsi, l’entourage presidenziale monitora da vicino il sito perché non si sa mai.

«So per certo che lo staff del presidente ci segue con attenzione», dice Adair mentre finisce di bere il suo caffè. «Una volta, dopo che abbiamo rilevato una promessa non mantenuta, Obama ha provato a correggere un provvedimento. Una persona del suo staff mi ha detto che questo era stato possibile solo grazie alla nostra segnalazione.»

***

È uscito il 22 Marzo per Bruno Mondadori La scimmia che vinse il Pulitzer, di Nicola Bruno e Raffaele Mastrolonardo.

Nicola Bruno è cofondatore di effecinque, agenzia giornalistica specializzata in formati innovativi per l’informazione online. E’ stato Journalist Fellow presso il Reuters Institute for the Study of Journalism dell’Università di Oxford e ha un blog, Nicoblog.

Raffaele Mastrolonardo da dieci anni si occupa di tecnologia e web per riviste e quotidiani online e di carta. Tra questi, il Manifesto, il Corriere della sera, Sky.it. E’ cofondatore di effecinque. Il suo blog si chiama Articoli & Commenti.