Il DNA che abbiamo perso

Una nuova ricerca spiega perché gli umani non hanno le vibrisse, nè spine sul pene

di Massimo Sandal

Tutto sommato siamo animali piuttosto bizzarri: non solo abbiamo un bel po’ più di cervello, ma abbiamo anche alcune cose in meno: per esempio a differenza di molti altri mammiferi non abbiamo le vibrisse, nè abbiamo spine sul pene. Cosa hanno in comune questi tre tratti? Derivano – incluse le dimensioni del cervello – da frammenti di DNA che abbiamo perso durante l’evoluzione.

È il risultato di una ricerca pubblicata in questi giorni dalla rivista Nature, una collaborazione tra il genetista David Kingsley e il biologo computazionale Gill Bejerano, entrambi all’università di Stanford. Il team ha scandagliato a fondo i genomi dell’uomo, dello scimpanzè (la specie a noi più affine) e del macaco, identificando le sequenze che le due specie di scimmie a noi affini possiedono, ma che sono scomparse nel nostro DNA. E ne hanno trovati parecchi: nel corso dell’evoluzione abbiamo perso per strada circa 510 frammenti di DNA, di tutte le dimensioni.

Di questi 510 frammenti solo uno, sorprendentemente, corrisponde a un gene specifico. Gli altri 509 frammenti che abbiamo perso sono tutti DNA cosiddetto non-codificante: ovvero che non contiene direttamente le istruzioni per costruire specifiche proteine. Non per questo si tratta di DNA insignificante (“DNA spazzatura” era stato infelicemente chiamato fino a un decennio fa): al contrario, sono sequenze che servono a regolare la funzione dei geni stessi. Semplificando al massimo: se il DNA codificante dice cosa fare, il DNA non codificante dice dove,come e quando farlo. Lavoro di coordinazione evidentemente fondamentale: tanto che solo il 2% del DNA umano è codificante.

Cosa facevano queste sequenze non codificanti prima che venissero rimosse dal nostro genoma? I ricercatori hanno notato che i frammenti mancanti non sono stati persi a casaccio, ma si concentrano attorno a specifici tipi di geni: principalmente vicino ai recettori per gli ormoni steroidei (le molecole che regolano la risposta delle cellule a ormoni come il testosterone) e a numerosi geni coinvolti nello sviluppo del sistema nervoso.

Per capirne di più, il team è stato allargato a una collezione eterogenea di ricercatori: antropologi, biologi dello sviluppo, neurologi, che assieme hanno selezionato le sequenze più probabilmente correlate a tratti unici della specie umana. Queste sequenze interessanti sono state inserite in topi transgenici e agganciate a un gene cosiddetto “reporter” che colora di blu i tessuti dove le sequenze di interesse sono attive. In questo modo uno può letteralmente vedere nell’embrione dove “lavorano” i frammenti di DNA. Salta fuori per esempio che alcuni frammenti che abbiamo perso servivano nei nostri antenati (e servono tuttora negli altri mammiferi) a indurre, in presenza di ormoni steroidei, lo sviluppo delle vibrisse e – curiosamente – delle piccole “spine” sul pene caratteristiche di molti altri mammiferi (incluso lo scimpanzè).

La rinuncia a quest’ultimo discutibile optional anatomico è particolarmente interessante, ed era già stata discussa seriamente fin dal 1998. Pare infatti che la riduzione delle spine sia correlata, nei primati, a stili di vita monogami e a cure parentali. Una delle ipotesi proposte è: minori le spine, minore la sensibilità del pene, maggiore quindi l’investimento in termini di tempo ed energie che il maschio impiega nell’accoppiamento -e, quindi, nella relazione con la femmina.

Ma perdendo DNA abbiamo anche guadagnato qualcosa: per la precisione, un cervello più grande. Il team di Stanford ha trovato che abbiamo perso una sequenza che attivava il gene GADD45G durante lo sviluppo del cervello. Gene che, negli altri animali, blocca la crescita di vari tipi di cellule -inclusi i neuroni. Avendo noi perso la sequenza che “ordina” a questo gene di attivarsi nel cervello, i nostri neuroni possono crescere più liberamente, e guarda caso i punti in cui GADD45G è in noi disattivato sono proprio quelli dove si registra una crescita proporzionalmente maggiore di tessuto cerebrale rispetto alle (altre) scimmie.

I risultati sono lungi dallo spiegare tutte le differenze che fanno di noi quello che siamo – a Stanford stanno ora lavorando per caratterizzare il significato di altri frammenti di DNA perduto – ma intanto ci mostrano la potenza della genomica nell’interpretare la storia dei viventi scritta nel loro genoma. E dimostrano come l’evoluzione agisca spesso non tanto modificando i geni in sè, ma modificando la “stanza dei bottoni” che ne regola il funzionamento. A volte, come in questo caso, lasciandosi alle spalle quanto è diventato obsoleto.

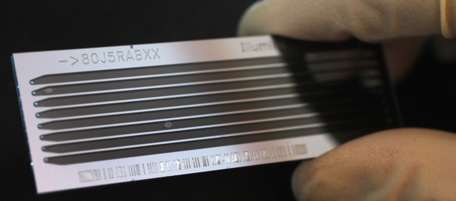

foto: Joe Raedle/Getty Images