“Avevo sei anni”

Il più interessante - e terribile - graphic novel americano dell'ultimo anno è uscito ieri in Italia

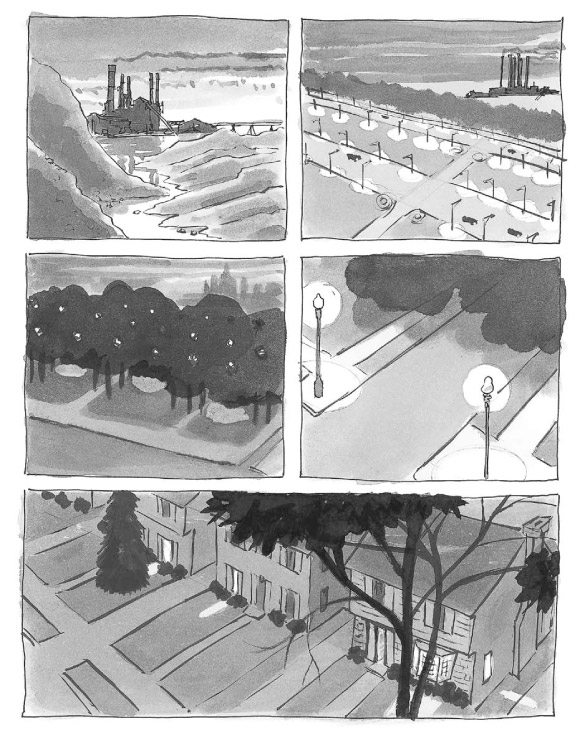

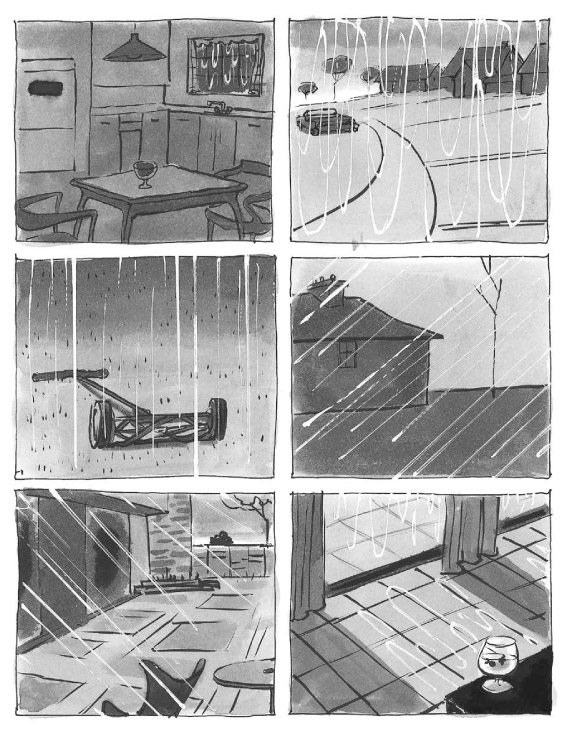

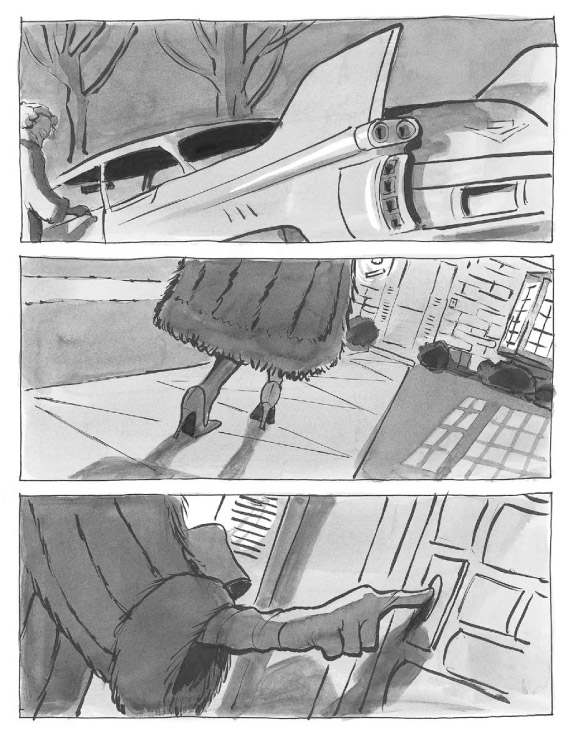

È uscito Stitches. Ventinove punti, di David Small, un graphic novel autobiografico in cui l’autore racconta della sua infanzia e della sua vita, segnate dai disastrosi rapporti con una famiglia travolta da tensioni e frustrazioni, e dall’operazione a cui David fu sottoposto a quattordici anni.

Il libro, uscito nel 2009 negli Stati Uniti, è stato tra i dieci finalisti del principale premio letterario americano, il National Book Award, a cui partecipava nella categoria dei romanzi, ed è stato il fumetto più apprezzato e discusso l’anno passato.

In Italia lo ha pubblicato Rizzoli Lizard. La prefazione è stata scritta da Luca Sofri.

“Avevo sei anni”. È l’inizio di Stitches, il contesto, il prologo, l’annuncio: prima ancora che appaiano le figure.

Il genere letterario più fertile e popolare nell’ultimo decennio di graphic novel è quello del romanzo di formazione, dedicato alle esperienze (e ai traumi, soprattutto) infantili e adolescenziali dei protagonisti e alla loro influenza sulla loro vita adulta. Ci sono stati, tra quelli per me più appassionanti e commoventi, “Blankets” di Craig Thomposon, “Fun Home” di Alison Bechdel, “La mia vita disegnata male” di Gipi, “Paul ha un lavoro estivo” di Michel Rabagliati. Mi sono chiesto come mai: la risposta più cinica può  essere quella che implica l’età media supposta dei lettori di fumetti – per quanto fumetti “seri” come questi, letteratura – che è comunque relativamente bassa.

essere quella che implica l’età media supposta dei lettori di fumetti – per quanto fumetti “seri” come questi, letteratura – che è comunque relativamente bassa.

E infatti altri ambiti di racconto molto proficui ed efficaci sono quelli che riguardano i ventenni, i giovani alle prese con i primi lavori, con le prime indipendenze: le storie di Manu Larcenet, o di Adrian Tomine, per esempio. E sono età in cui il rapporto con la propria infanzia e adolescenza è ancora fortissimo, vicino, di confronto continuo. Più difficile che le stesse generazioni si appassionino a storie con protagonisti e vite più normalmente adulte – normalmente, ho detto: non Corto Maltese, o Capitan America – come il freddo e intellettuale Asterios Polyp, recente formidabile storia di frustrazioni e fallimenti dell’età matura.

Ma è una spiegazione cinica, quindi sbagliata per definizione, e anche fragile. Le persone che raccontano e disegnano meravigliose storie di infanzie sofferte e travagliate sono quasi tutte coetanee di Asterios Polyp, ormai (e mie). Il loro recupero di quel passato – quasi sempre autobiografico, ma non sempre – ha a che fare evidentemente con qualcos’altro: e naturalmente non è certo una novità per la letteratura in genere.

Ma non volendo indagare tanto le motivazioni, quanto le qualità di questi romanzi a fumetti, ripenso a una riflessione che avevo fatto sulla potenza emozionante dei fumetti qualche anno fa, quando mi ero reso conto di questa stessa potenza e l’avevo confrontata con la mia, di età: ho ben più di quarant’anni, quali altre ragioni mi tengono incollato a un graphic novel dall’inizio alla fine con la curiosità di sapere cosa succede di un ragazzino, curiosità che ormai ho perso per il 95% dei libri che leggo? Cosa hanno, di più?

È ovvio, cosa hanno di più: le figure. È il cinema. È lo stesso vantaggio di immediatezza e coinvolgimento rispetto alla parola scritta che hanno i film. È lo stesso potere magnetico di immedesimazione e meraviglia. C’è della bellezza rappresentata con armi che il testo da solo non ha. E c’è qualcosa di familiare, una madeleine, nei fumetti: è da lì che è cominciato il nostro rapporto con la lettura. La forza che ha il ricordo dei primi romanzi divorati in camera, tra le medie e il liceo, i fumetti ce l’hanno tripla. Veniamo da lì, il nostro rapporto con le storie è nato lì, salvo nonne particolarmente brave nel racconto.

E quindi, nessuna forma narrativa può essere più congrua, più dedicata, più insuperabile, nel racconto di vite bambine e ragazzine, di quella che ne fa parte, di quelle vite. Le storie a fumetti sulle infanzie diventano spesso straordinarie perché le infanzie sono a fumetti. Non eravamo ancora persone scritte, eravamo personaggi dei fumetti. Bambini, ragazzi, altre realtà.

Stitches è terribile, e stupendo. A differenza degli altri titoli “di formazione” che ho citato, gli manca quasi del tutto il coté umoristico: è un film, e un film dolorosissimo. Eppure, per quanto parli di un bambino americano, in un tempo lontano, in un mondo diverso, in un ambiente a noi estraneo, con tragedie che grazie al cielo non riguardano la quasi totalità di noi, parla ancora di bambini: cioè di come eravamo noi, e di come siamo.